会社の昼食は弁当、その器は曲げわっぱ箱ですが、これは我が郷里の特産品です。最近、その曲げわっぱの飯櫃を入手しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里のカバ細工を一部に使用した洒落たデザインです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

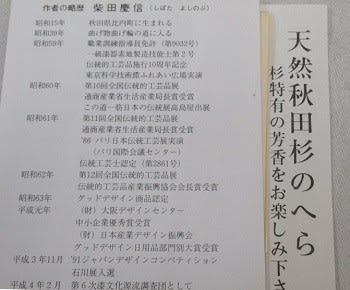

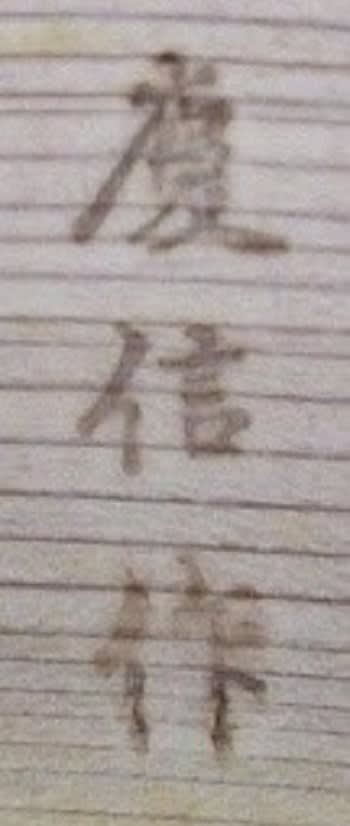

製作したのは郷里出身の伝統工芸士「柴田慶信」さんという方のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

昭和15年生まれのようですので、現在はだいぶ高齢の方のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今では使うことの少なくなった飯櫃ですが、たまにはいいかもね。茶席でも使える・・??

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は最近たびたび当方のブログで紹介している篁牛人の作品の紹介です。近日展覧会が催されたことや日曜美術館で紹介されたこともあり、人気が高くなっている画家のひとりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

木下孝則の油絵と共に展示室に展示されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

雄風狒天地 篁牛人筆 昭和41年頃紙本水墨淡彩軸装 軸先木製塗 合箱(松原光男所蔵) 全体サイズ:横650*縦1220 画サイズ:横520*縦385

Image may be NSFW.

Clik here to view.

おそらく干支である午年に描かれた作品であろうと推察すると画風から昭和41年の作と思われます。この年は実は丙午(ひのえ うま)ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「丙午(ひのえうま)年の生まれの女性は気性が激しく、夫の命を縮める」という迷信があります。このことは江戸時代の初期の「丙午の年には火災が多い」という迷信が、八百屋お七が丙午の生まれだとされたことから、女性の結婚に関する迷信に変化して広まって行ったとされています。

江戸時代には人の年齢はすべて数え年ですので、もしも八百屋お七が寛文6年(1666年)の丙午生まれならば、放火し火あぶりにされた天和3年(1683年)には18歳になる計算となります。しかし井原西鶴などの各種の伝記では16歳となっていますね。しかし、浄瑠璃作家紀海音が浄瑠璃「八百やお七」でお七を丙午生まれとし、それに影響された為長太郎兵衛らの『潤色江戸紫』がそれを引き継ぎ、また馬場文耕はその著作『近世江都著聞集』で谷中感応寺にお七が延宝4年(1676年)に掛けた額が11歳としたことが、生年を寛文6年(1666年)とする根拠となったそうです。

紀海音は演劇界に強い影響力を持ち、文耕の近世江都著聞集も現代では否定されているものの長く実説(実話)とされてきた物語とされ、お七の丙午説はこのあたりから生じていると考察されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

明治時代以降もこの迷信は続き、1906年(明治39年)の丙午では、前年より出生数が約4%減少したそうです。生まれた男児の出生届を前後の年にずらして届け出ることもあったそうです。

この1906年生まれの女性が結婚適齢期となる1924年(大正13年)頃からは迷信を否定する談話や、縁談が破談となった女性の自殺の報道などが相次ぎ、丙午生まれの迷信が女性の結婚に影響したのではないかと思われています。

夏目漱石は1907年に発表した小説「虞美人草」において、主人公の男を惑わす悪女の藤尾を「藤尾は丙午である」と表現しています。

この年に生まれた小説家坂口安吾は、本名は丙午を意味する炳五という名を付けられ、親類から「男に生まれて良かった」と言われたという話を文章に残していますが、坂口安吾はこの迷信はなかなか無くならないだろうと予言し、実際1966年もその通りになったそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この迷信は昭和になっても依然根強く、1966年(昭和41年)の出生率は前年に比べて25%も下がったようです。子供をもうけるのを避けたり妊娠中絶を行ったりした夫婦が地方や農村部を中心に多く、出生数は136万974人と他の年に比べて極端に少なくなったようです。一方で前年および翌年の出生数は増加していたそうです。

1965年11月に、山形市で、法務省山形地方法務局が主催となった「ひのえうま追放運動」が展開され、同月21日には市内パレードで啓発を呼びかけたとされます。また、群馬県粕川村(現・前橋市粕川町)でも、村長主導で「迷信追放の村」を宣言して、同様の運動が行われています。福岡県久留米市では、広報紙で「むかしむかしのおとぎ話」「昨年は二人目のノーベル賞受賞者を出した科学日本に、もっともふさわしくない、まことに奇妙な風習」「童話の世界」と強い語気で丙午を否定しています。

現在では考えれらない大きな社会現象となっていたのでしょう。そのような時に描かれた作品としてみると面白いかもしれません。丙午とこの作品は実はあまり関係がないかもしれませんが、「雄風佛天地」という意味はどういう意味なのでしょうか? 単に勇猛果敢な馬を表現した作品なのでしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

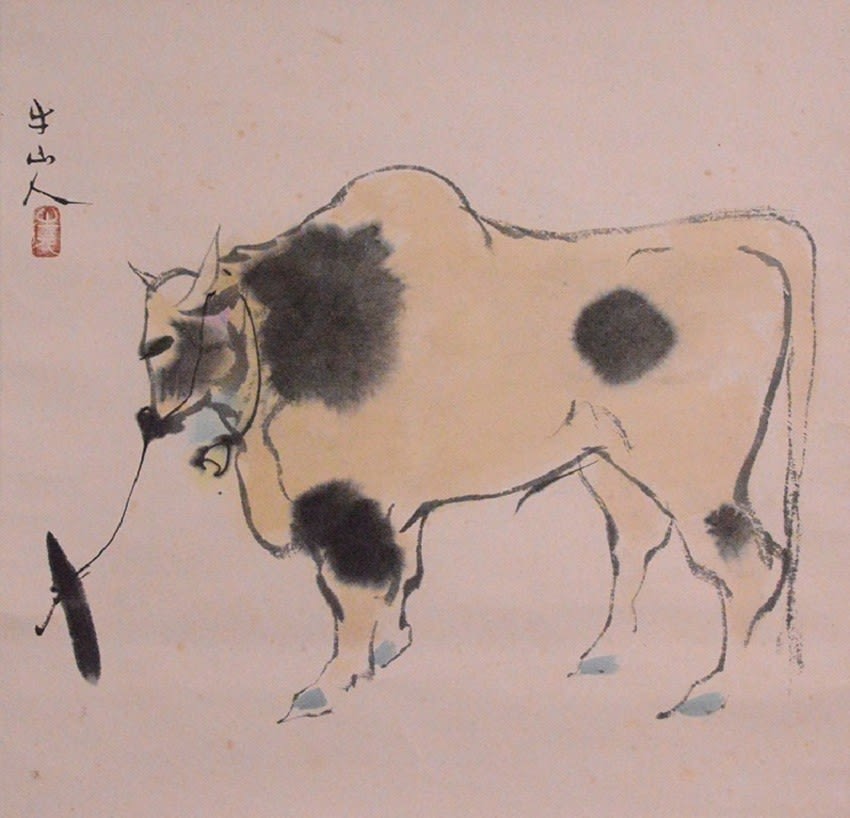

押印されている印章は篁牛人の代表的な印で、文献資料や他の当方の所蔵作品と一致します。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

同じように干支のちなんだと思われる作品を同時に他より入手しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

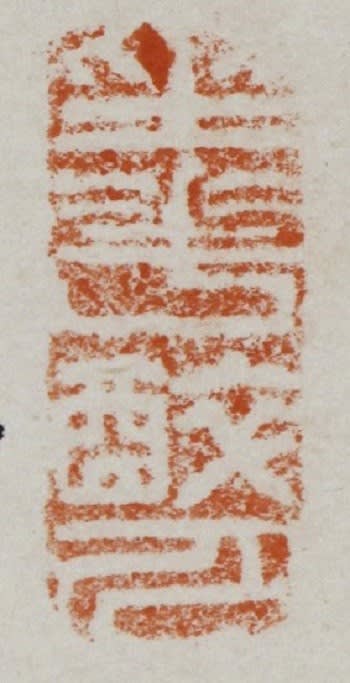

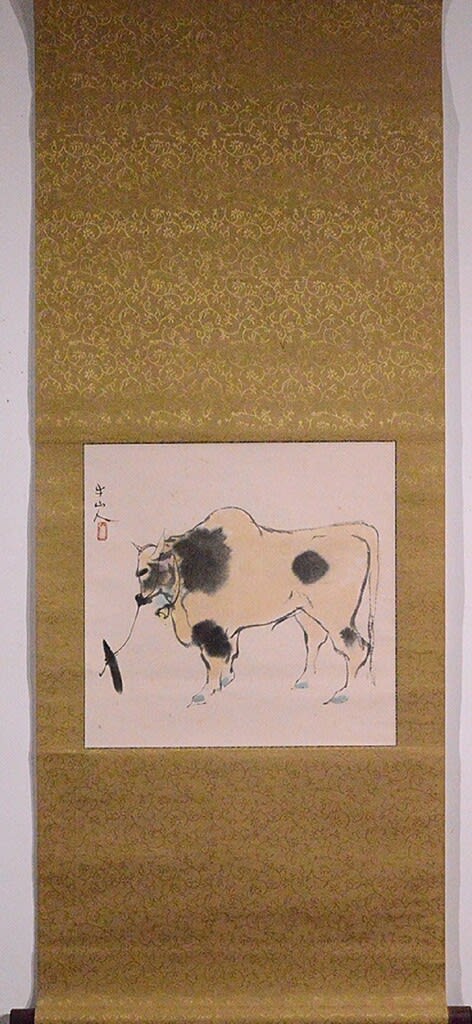

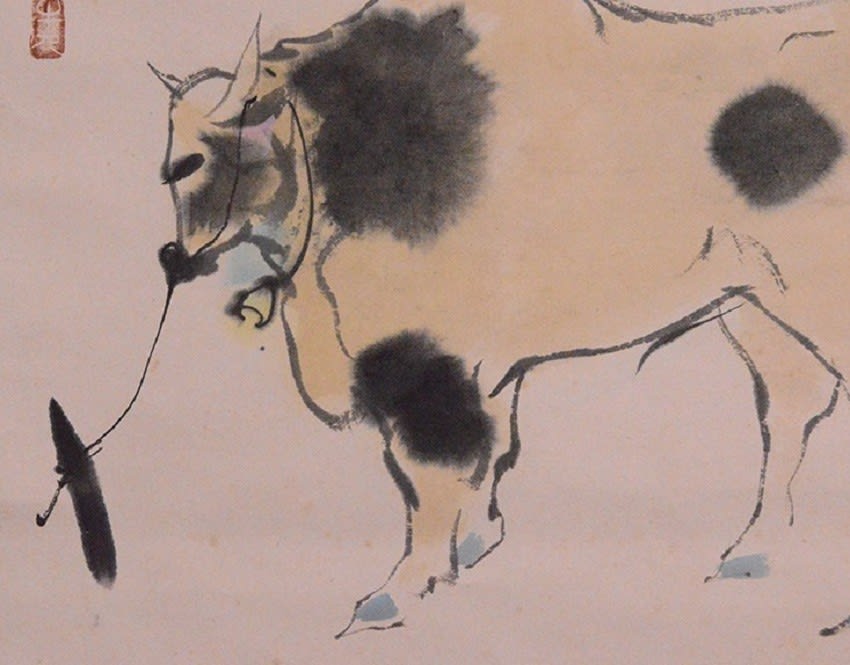

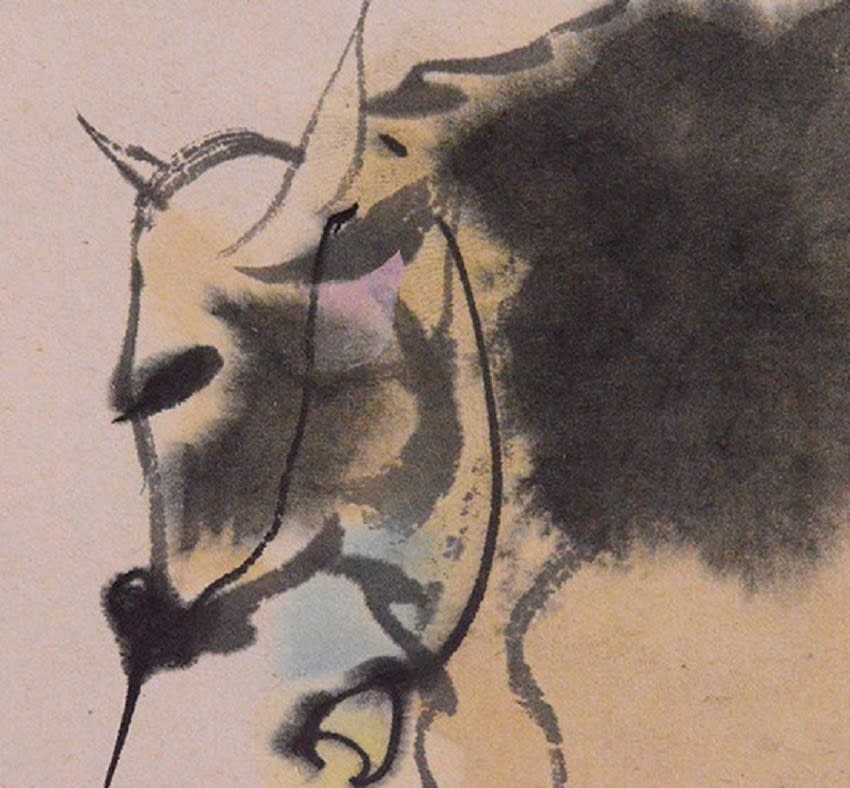

牛図 篁牛人筆 昭和36年頃 その10紙本水墨淡彩軸装 軸先木製塗 合箱 全体サイズ:横510*縦1170 画サイズ:横345*縦336

Image may be NSFW.

Clik here to view.

昭和36年(1961年)は辛丑(かのとうし)であり、この年に描いた可能性が高いと推測しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「辛(かのと)」は、「辛酸をなめる」「辛辣(しんらつ)」「辛(つら)い」という意味があり、「辛(しん)」の音は「新(しん)」に通じます。中国では「辛亥(しんがい)革命」のように、「辛(しん)」の年は変革の年と言われています。変革するときは「辛(つら)い」ことも多いですね。

「丑(うし)」は、「紐(ひも)」が字源のようです。「子(ね)」のネズミ年は、植物が地下で「種子(たね)」の状態にあります。この植物の種子が芽を出して、まだ種子の殻がついているのを象形文字にしたのが「丑(紐)」という漢字とされています。

「新しい芽が出ようとするが、まだ種子の殻がついているので伸びようとしても伸びることができない、紐で縛られている状態」を象形しているそうです。

つまり「辛丑(かのと・うし)」は、変革しようという新しいエネルギーがあるが、紐で縛られていて伸びようとしても伸びることができない状態を意味しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

そのような観点からこの作品を見るとよく理解できますね。絵の鑑賞とはそのようなことを理解しておく知識が必要です。審美眼と教養・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

渇筆技法の見てとれる筆致で描かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

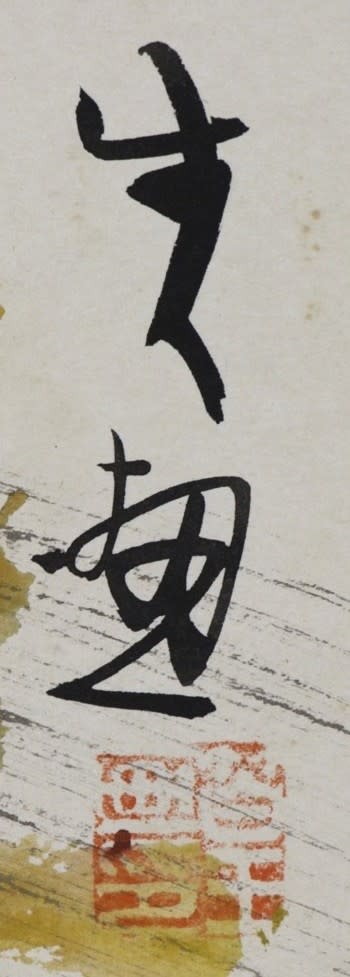

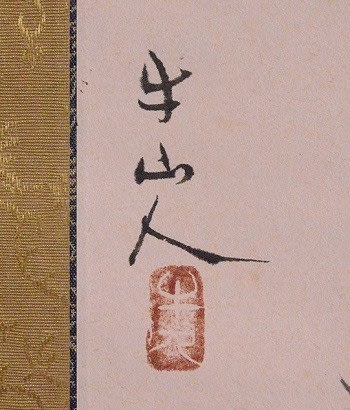

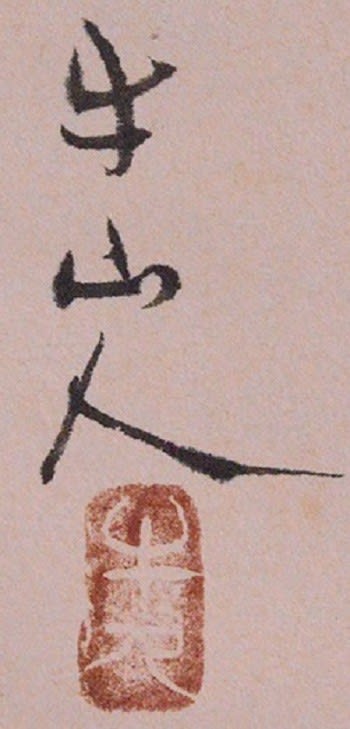

本作品の落款と印章は下記の通りです。印章は珍しい印章ですが、作品は真作に相違ないでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

このふたつの作品は篁牛人が売るための絵を描いていたとされる時期の作ですので、どなたかに所望されて描いた可能性もあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

生活の窮した時代の作品、飯櫃に白い米を希求して描いたか? 否、この画家はどうも酒が優先したらしい・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里のカバ細工を一部に使用した洒落たデザインです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

製作したのは郷里出身の伝統工芸士「柴田慶信」さんという方のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

昭和15年生まれのようですので、現在はだいぶ高齢の方のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今では使うことの少なくなった飯櫃ですが、たまにはいいかもね。茶席でも使える・・??

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は最近たびたび当方のブログで紹介している篁牛人の作品の紹介です。近日展覧会が催されたことや日曜美術館で紹介されたこともあり、人気が高くなっている画家のひとりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

木下孝則の油絵と共に展示室に展示されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

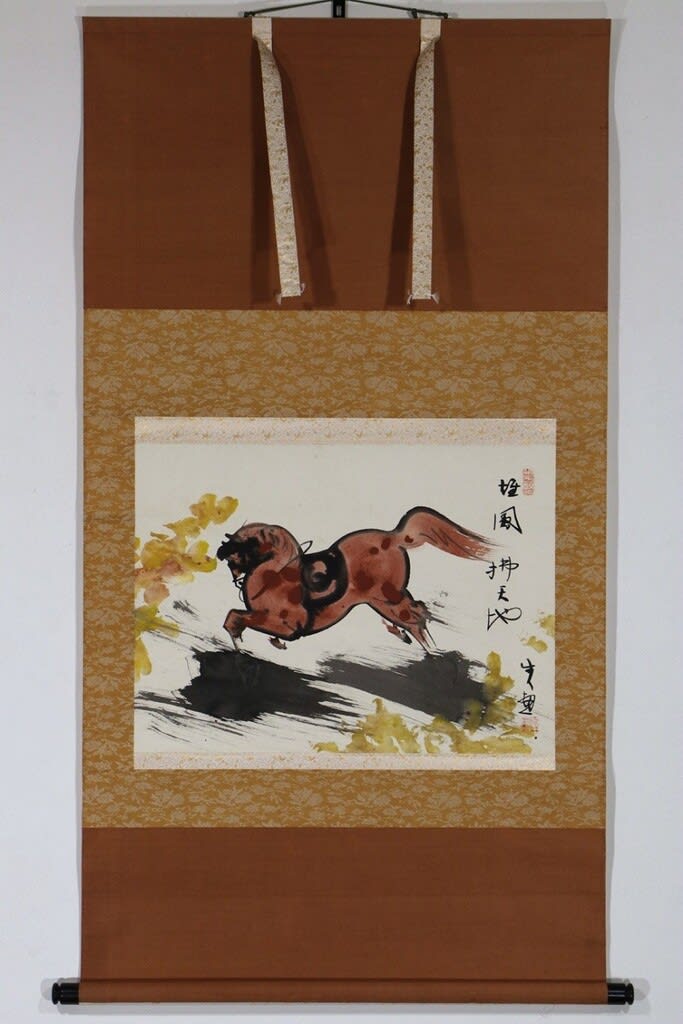

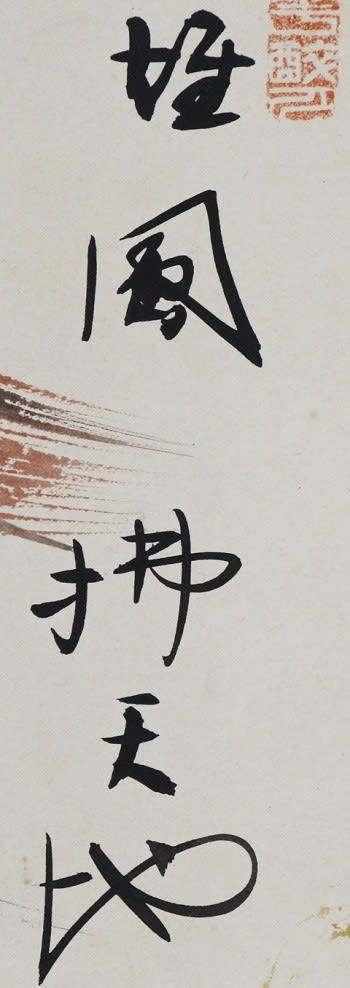

雄風狒天地 篁牛人筆 昭和41年頃紙本水墨淡彩軸装 軸先木製塗 合箱(松原光男所蔵) 全体サイズ:横650*縦1220 画サイズ:横520*縦385

Image may be NSFW.

Clik here to view.

おそらく干支である午年に描かれた作品であろうと推察すると画風から昭和41年の作と思われます。この年は実は丙午(ひのえ うま)ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「丙午(ひのえうま)年の生まれの女性は気性が激しく、夫の命を縮める」という迷信があります。このことは江戸時代の初期の「丙午の年には火災が多い」という迷信が、八百屋お七が丙午の生まれだとされたことから、女性の結婚に関する迷信に変化して広まって行ったとされています。

江戸時代には人の年齢はすべて数え年ですので、もしも八百屋お七が寛文6年(1666年)の丙午生まれならば、放火し火あぶりにされた天和3年(1683年)には18歳になる計算となります。しかし井原西鶴などの各種の伝記では16歳となっていますね。しかし、浄瑠璃作家紀海音が浄瑠璃「八百やお七」でお七を丙午生まれとし、それに影響された為長太郎兵衛らの『潤色江戸紫』がそれを引き継ぎ、また馬場文耕はその著作『近世江都著聞集』で谷中感応寺にお七が延宝4年(1676年)に掛けた額が11歳としたことが、生年を寛文6年(1666年)とする根拠となったそうです。

紀海音は演劇界に強い影響力を持ち、文耕の近世江都著聞集も現代では否定されているものの長く実説(実話)とされてきた物語とされ、お七の丙午説はこのあたりから生じていると考察されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

明治時代以降もこの迷信は続き、1906年(明治39年)の丙午では、前年より出生数が約4%減少したそうです。生まれた男児の出生届を前後の年にずらして届け出ることもあったそうです。

この1906年生まれの女性が結婚適齢期となる1924年(大正13年)頃からは迷信を否定する談話や、縁談が破談となった女性の自殺の報道などが相次ぎ、丙午生まれの迷信が女性の結婚に影響したのではないかと思われています。

夏目漱石は1907年に発表した小説「虞美人草」において、主人公の男を惑わす悪女の藤尾を「藤尾は丙午である」と表現しています。

この年に生まれた小説家坂口安吾は、本名は丙午を意味する炳五という名を付けられ、親類から「男に生まれて良かった」と言われたという話を文章に残していますが、坂口安吾はこの迷信はなかなか無くならないだろうと予言し、実際1966年もその通りになったそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この迷信は昭和になっても依然根強く、1966年(昭和41年)の出生率は前年に比べて25%も下がったようです。子供をもうけるのを避けたり妊娠中絶を行ったりした夫婦が地方や農村部を中心に多く、出生数は136万974人と他の年に比べて極端に少なくなったようです。一方で前年および翌年の出生数は増加していたそうです。

1965年11月に、山形市で、法務省山形地方法務局が主催となった「ひのえうま追放運動」が展開され、同月21日には市内パレードで啓発を呼びかけたとされます。また、群馬県粕川村(現・前橋市粕川町)でも、村長主導で「迷信追放の村」を宣言して、同様の運動が行われています。福岡県久留米市では、広報紙で「むかしむかしのおとぎ話」「昨年は二人目のノーベル賞受賞者を出した科学日本に、もっともふさわしくない、まことに奇妙な風習」「童話の世界」と強い語気で丙午を否定しています。

現在では考えれらない大きな社会現象となっていたのでしょう。そのような時に描かれた作品としてみると面白いかもしれません。丙午とこの作品は実はあまり関係がないかもしれませんが、「雄風佛天地」という意味はどういう意味なのでしょうか? 単に勇猛果敢な馬を表現した作品なのでしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

押印されている印章は篁牛人の代表的な印で、文献資料や他の当方の所蔵作品と一致します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

同じように干支のちなんだと思われる作品を同時に他より入手しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

牛図 篁牛人筆 昭和36年頃 その10紙本水墨淡彩軸装 軸先木製塗 合箱 全体サイズ:横510*縦1170 画サイズ:横345*縦336

Image may be NSFW.

Clik here to view.

昭和36年(1961年)は辛丑(かのとうし)であり、この年に描いた可能性が高いと推測しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「辛(かのと)」は、「辛酸をなめる」「辛辣(しんらつ)」「辛(つら)い」という意味があり、「辛(しん)」の音は「新(しん)」に通じます。中国では「辛亥(しんがい)革命」のように、「辛(しん)」の年は変革の年と言われています。変革するときは「辛(つら)い」ことも多いですね。

「丑(うし)」は、「紐(ひも)」が字源のようです。「子(ね)」のネズミ年は、植物が地下で「種子(たね)」の状態にあります。この植物の種子が芽を出して、まだ種子の殻がついているのを象形文字にしたのが「丑(紐)」という漢字とされています。

「新しい芽が出ようとするが、まだ種子の殻がついているので伸びようとしても伸びることができない、紐で縛られている状態」を象形しているそうです。

つまり「辛丑(かのと・うし)」は、変革しようという新しいエネルギーがあるが、紐で縛られていて伸びようとしても伸びることができない状態を意味しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

そのような観点からこの作品を見るとよく理解できますね。絵の鑑賞とはそのようなことを理解しておく知識が必要です。審美眼と教養・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

渇筆技法の見てとれる筆致で描かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品の落款と印章は下記の通りです。印章は珍しい印章ですが、作品は真作に相違ないでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

このふたつの作品は篁牛人が売るための絵を描いていたとされる時期の作ですので、どなたかに所望されて描いた可能性もあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

生活の窮した時代の作品、飯櫃に白い米を希求して描いたか? 否、この画家はどうも酒が優先したらしい・・・。