本日は久方ぶりに木島桜谷の作品の紹介です。木島桜谷の名前は「このしま おうこく 正字体:櫻谷」と読み、「きじま」ではありませんので覚えておきましょう。

![]()

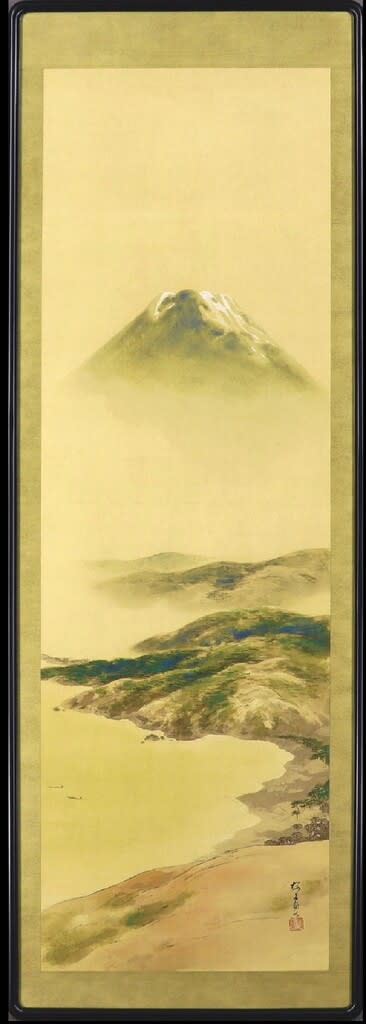

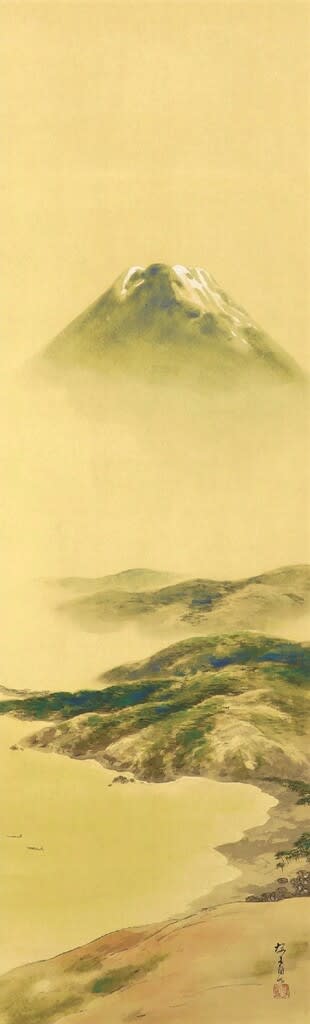

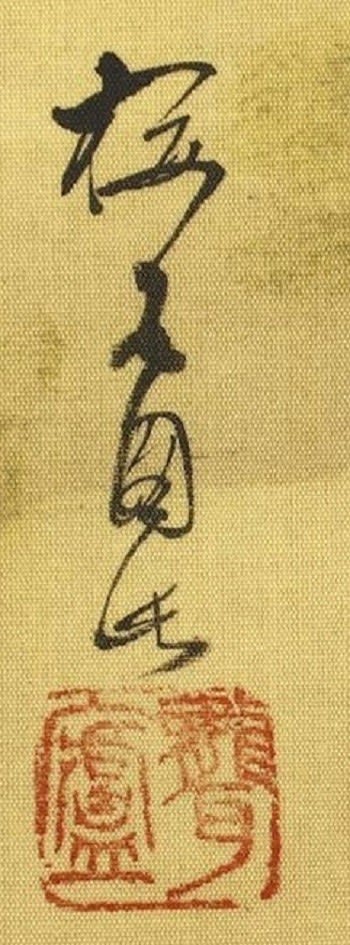

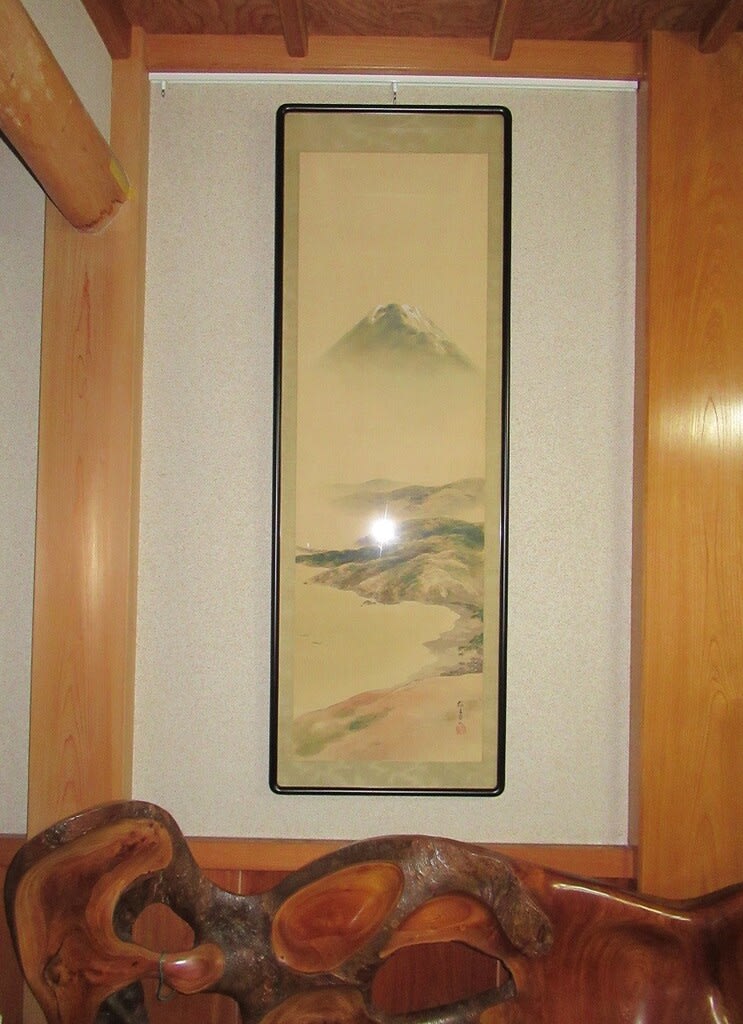

富士眺望図 木島桜谷筆 その9絹本水墨着色額装 全体額サイズ:横530*縦1540 画サイズ:横430*縦1360

![]()

![]()

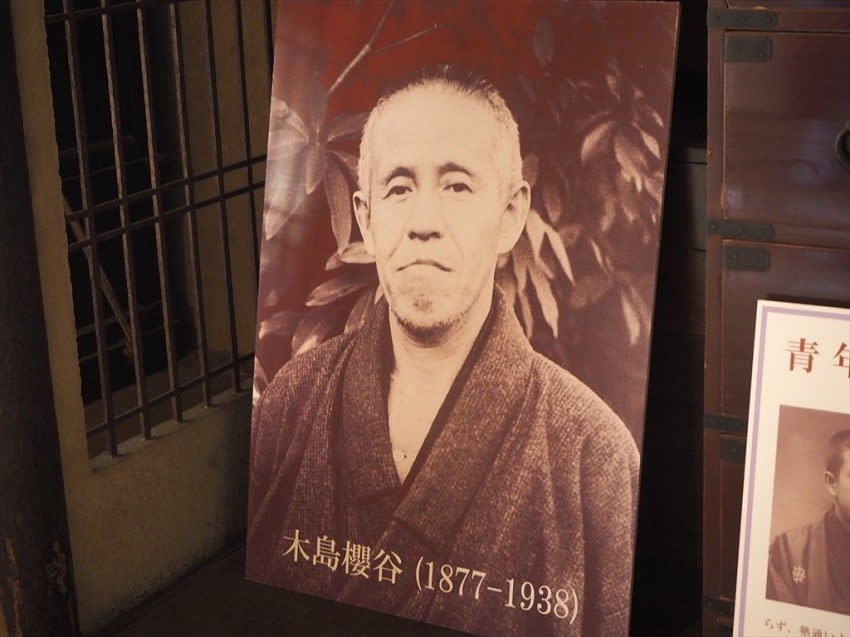

木島桜谷は明治10年に生まれ、昭和13年に没しています。(1877年~1938年)享年62歳。

京都で生まれ、名は文治朗、字は文質。別号に龍池草堂主人、朧廬迂人と称しています。今尾景年に学び、初期文展には「若葉の山」「しぐれ」「駅路の春」「寒月」と次々と名作を出品し、京都画壇の人気を一気に背負った感がありますが、晩年は詩書に親しんで世交より遠ざかったようです。旧帝展審査員、帝国美術院指定。

![]()

「しぐれず屏風」(文部省蔵)は代表作。円山・花鳥・人物・特に動物の描写に妙を得ていると評価されています。四条派の伝統を受け継いだ技巧的な写生力と情趣ある画風で、「大正の呉春」「最後の四条派」と称された画家ででもあります。

![]() 木島桜谷の作品は、冴えた色感をもって静かに情景を表現してゆくのがその特徴となっています。その作品からは対象への深い洞察・細やかな愛情が感じられ、観る者に安らぎや心地よさを感じさせる清らかな画風と言えるでしょう。

木島桜谷の作品は、冴えた色感をもって静かに情景を表現してゆくのがその特徴となっています。その作品からは対象への深い洞察・細やかな愛情が感じられ、観る者に安らぎや心地よさを感じさせる清らかな画風と言えるでしょう。

![]()

桜谷の最も得意とする動物画にもこうした傾向が見て取れ、動物が叙情的に描かれ擬人化されたような親しみと暖かさが感じられますが、現在では展覧会出品作ですら多くが所在不明であるとされています。

![]()

櫻谷文庫(下記参照)には674冊ものスケッチブックが残り、桜谷が生涯写生を基本にした画家と解ります。なお櫻谷文庫には、桜谷が使った顔料などの画材類が当時のままに残っています。明治時代に入ると画家たちは、旧来使われなった色材を積極的に使うようになるのは当時の資料や実作品から分りますが、その詳細は明らかになっていないとされています。そうした中で櫻谷文庫の画材類は、当時の制作の現場を知る貴重な資料として研究が進められているそうです。

*****************************

櫻谷文庫

京都市北区等持院東町の財団法人櫻谷文庫は、木島桜谷の遺作・習作やスケッチ帖、櫻谷の収集した絵画・書・漢学・典籍・儒学などの書籍1万点以上を収蔵、それらの整理研究ならびに美術・芸術・文化振興のために桜谷が逝去した2年後の昭和15年に設立された。

櫻谷文庫は、大正初期に建築された和館・洋館・画室の3棟から成り、いずれも国の登録有形文化財に登録されている。これらは桜谷が三条室町から当地に転居した際に建立されたもので、和館は住居に、和洋折衷の洋館は収蔵庫・展示及び商談室として、また80畳の畳敷き大アトリエの画室は制作室・画塾として使用されていた。桜谷は竹を好んだため、建築材として各所に使われている。この画室は外観から二階建てに見えるが、実際には平屋で、中心部には柱が一本もない。1951年から1976年までは京都府立図書館上京分館として使用され、現在は絵画教室などのため貸し出されている。

![]()

桜谷が当地に転居したのが契機となり、土田麦僊、金島桂華、山口華楊、村上華岳、菊池芳文、堂本印象、西村五雲、小野竹喬、宇田荻邨、福田平八郎、徳岡神泉などの日本画家が移り住み、「衣笠絵描き村」と呼ばれた。他にも、洋画家の黒田重太郎、映画監督の牧野省三も近くに住んでいた。

*****************************

大正元年(1912年)京都市立美術工芸学校(現京都市立芸術大学)教授を委嘱され、大正2年には早くも文展の審査員に挙げられる。同年、衣笠村に建設した邸宅に移り住んでいます。竹内栖鳳と京都画壇の人気をわけ華々しく注目される作家となりましたが、それ以後は師景年の過剰なまでの推薦が反動となって画壇から嫌われ、熟達した筆技も過小評価されて再び台頭することはなかったとされますが、絵の依頼は引きも切らず、制作数も多かったようです。

昭和に入ると平明な筆意の作風となり、帝展にも変わらず出品を重ねます。昭和8年(1933年)の第一四回帝展に「峡中の秋」を最後に衣笠村に隠棲します。祇園などに遊びに行かず、野人とあだ名されるほど粗末な服を着て、漢籍を愛し詩文に親しむ晴耕雨読の生活を送ったようです。しかし、徐々に精神を病み、昭和13年11月3日枚方近くで京阪電車に轢かれ非業の死を遂げています。

![]()

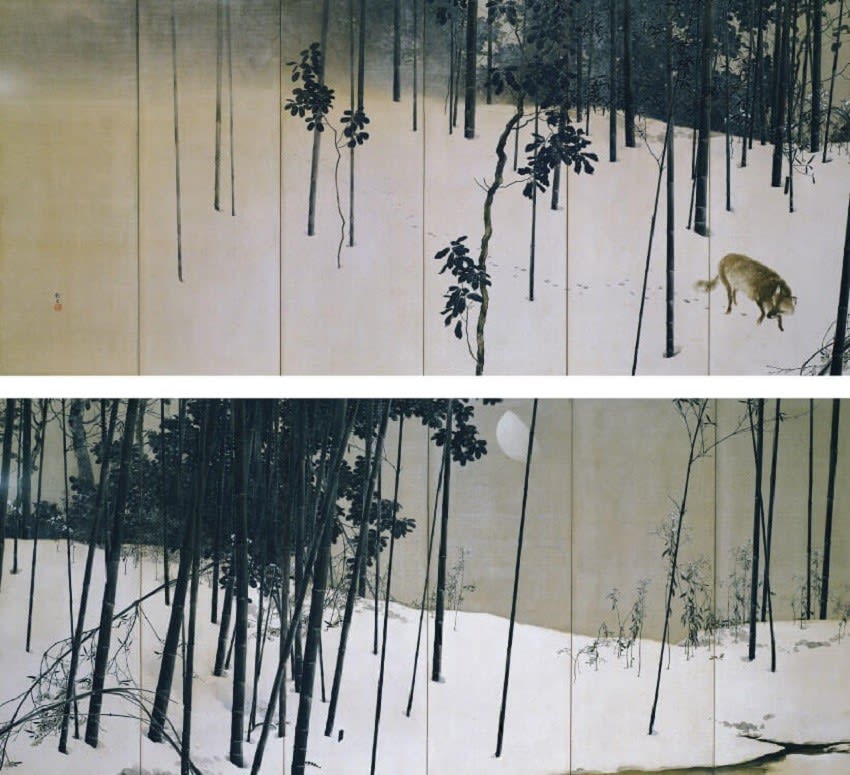

木島桜谷で話題になるのは「寒月 (京都市美術館) 絹本著色 六曲一双 167.0x372.0cm(各) 大正元年(1912年) 第6回文展2等賞第1席」という作品についてですね。

![]()

第六回文展に評論記事を連載した夏目漱石は、「木島櫻谷氏は去年沢山の鹿を並べて 二等賞を取った人である。あの鹿は色といい眼付といい、今思い出しても気持ち悪くなる鹿である。今年の「寒月」も不愉快な点に於いては決してあの鹿に劣るまいと思う。屏風に月と竹と夫から狐だかなんだかの動物が一匹いる。其月は寒いでしょうと云っている。竹は夜でしょうと云っている。所が動物はいえ昼間ですと答えている。兎に角屏風にするよりも写真屋の背景にした方が適当な絵である。」と酷評しています。

![]()

漱石が辛い評価をした理由は不明のようですが、「写真屋の背景」という言い方から、留学時代泰西の名画を多く見てきた漱石にとって、桜谷の絵は西洋絵画的写実を取り入れたことによって生じる日本画らしさの欠如や矛盾、わざとらしさが鼻についたのが理由とも考えられるでしょう。当時の漱石は、絵でも書でも作為や企みが感じられるものを嫌悪する性向があり、「寒月」のような技巧を重ねた作品は、漱石の好みとは合わなかったようです。

さらにまた、横山大観は後年この受賞について、審査員内で第2等賞内の席次を決める際、大観が安田靫彦の「夢殿」(東京国立博物館蔵)を第1席に推すと、景年が『寒月』を第1席にしないと審査員をやめると抗議し、その場で辞表を書いて提出したため、大観が妥協したと回想しています。師景年の過剰なまでの木島桜谷への推薦が反動となって画壇から嫌われたさえる由縁でもあります。

しかし明治30年代以降の日本画において、西洋絵画的な写実感の導入は重要な課題でした。先輩格にあたる竹内栖鳳が先鞭をつけ、桜谷の制作も同じ方向性の上に成り立っていると言えるでしょう。桜谷は「寒月」において、横山大観の《山路》(永青文庫蔵、前年の第5回文展出品作)の影響を受け、竹林の濃青色を描くのに高価な群青敢えて焼いて用いたり、当時新たに開発された荒い粒子をもった人造岩絵具を用い、巧みな付立て技法で明暗・濃淡に微妙に変化をつける事で、日本画でありながらザラザラとした物質感を感じさせる油絵のようなマティエール(絵肌)と、劇的なリアリティの表出に成功していると現在では高い評価を受けています。

![]()

下弦の月に照らされた雪深い竹林。冷たく澄みきった風景に、一匹の狐が川辺の水を飲みに来たのか、周囲に気を配りながら一歩一歩雪に足を埋めて進む場面を描く。冴え渡る筆致によって描き出された静寂な空気と奥行ある背景、それを破る孤独な生命の対比が見る者に深い印象を与える。一見モノクロームのように見えるが、実物をよく見ると竹幹や木々には青、緑、茶などの色が塗られ月光に照らされた生命を浮かび上がらせる。当時の新聞インタビューに拠ると、前年12月中旬頃に鞍馬に遊びに行き、日暮れ近くに藪陰を通ると、小闇に残雪が浮かび上がり、その所々に獣の足跡があった。その瞬間寂寞の情感と、足跡は狐に違いないと直感した桜谷は、これを絵にしようと決意したといいます。

![]()

![]()

夏目漱石にしても横山大観にしても、あからさまな今尾景年の門下生への肩入れが面白くなかったのでしょう。木島桜谷にとっては、そのことは迷惑以外のなにものでもなく、今となっては木島桜谷の作品そのものを観ている現代人の方が公平な観方しているのかもしれませんね。彼自身がその事象について傷ついていたのかもしれませんが、あくまでも富士のように孤高の志で絵を描いていたのでしょう。

![]()

額装店で多少修正しています。入手時は表面のガラス、もしくはアクリル板が作品と作品が直接接していましたが、そのような額装はよくありません。ちょっと離すのが基本ですね。

玄関ホールにピクチャレールをつけておいたので、そこに飾っています。玄関には庭にあった欅の木の根を使った衝立・・??? その欅は今では家の柱になっています。

富士眺望図 木島桜谷筆 その9絹本水墨着色額装 全体額サイズ:横530*縦1540 画サイズ:横430*縦1360

木島桜谷は明治10年に生まれ、昭和13年に没しています。(1877年~1938年)享年62歳。

京都で生まれ、名は文治朗、字は文質。別号に龍池草堂主人、朧廬迂人と称しています。今尾景年に学び、初期文展には「若葉の山」「しぐれ」「駅路の春」「寒月」と次々と名作を出品し、京都画壇の人気を一気に背負った感がありますが、晩年は詩書に親しんで世交より遠ざかったようです。旧帝展審査員、帝国美術院指定。

「しぐれず屏風」(文部省蔵)は代表作。円山・花鳥・人物・特に動物の描写に妙を得ていると評価されています。四条派の伝統を受け継いだ技巧的な写生力と情趣ある画風で、「大正の呉春」「最後の四条派」と称された画家ででもあります。

木島桜谷の作品は、冴えた色感をもって静かに情景を表現してゆくのがその特徴となっています。その作品からは対象への深い洞察・細やかな愛情が感じられ、観る者に安らぎや心地よさを感じさせる清らかな画風と言えるでしょう。

木島桜谷の作品は、冴えた色感をもって静かに情景を表現してゆくのがその特徴となっています。その作品からは対象への深い洞察・細やかな愛情が感じられ、観る者に安らぎや心地よさを感じさせる清らかな画風と言えるでしょう。

桜谷の最も得意とする動物画にもこうした傾向が見て取れ、動物が叙情的に描かれ擬人化されたような親しみと暖かさが感じられますが、現在では展覧会出品作ですら多くが所在不明であるとされています。

櫻谷文庫(下記参照)には674冊ものスケッチブックが残り、桜谷が生涯写生を基本にした画家と解ります。なお櫻谷文庫には、桜谷が使った顔料などの画材類が当時のままに残っています。明治時代に入ると画家たちは、旧来使われなった色材を積極的に使うようになるのは当時の資料や実作品から分りますが、その詳細は明らかになっていないとされています。そうした中で櫻谷文庫の画材類は、当時の制作の現場を知る貴重な資料として研究が進められているそうです。

*****************************

櫻谷文庫

京都市北区等持院東町の財団法人櫻谷文庫は、木島桜谷の遺作・習作やスケッチ帖、櫻谷の収集した絵画・書・漢学・典籍・儒学などの書籍1万点以上を収蔵、それらの整理研究ならびに美術・芸術・文化振興のために桜谷が逝去した2年後の昭和15年に設立された。

櫻谷文庫は、大正初期に建築された和館・洋館・画室の3棟から成り、いずれも国の登録有形文化財に登録されている。これらは桜谷が三条室町から当地に転居した際に建立されたもので、和館は住居に、和洋折衷の洋館は収蔵庫・展示及び商談室として、また80畳の畳敷き大アトリエの画室は制作室・画塾として使用されていた。桜谷は竹を好んだため、建築材として各所に使われている。この画室は外観から二階建てに見えるが、実際には平屋で、中心部には柱が一本もない。1951年から1976年までは京都府立図書館上京分館として使用され、現在は絵画教室などのため貸し出されている。

桜谷が当地に転居したのが契機となり、土田麦僊、金島桂華、山口華楊、村上華岳、菊池芳文、堂本印象、西村五雲、小野竹喬、宇田荻邨、福田平八郎、徳岡神泉などの日本画家が移り住み、「衣笠絵描き村」と呼ばれた。他にも、洋画家の黒田重太郎、映画監督の牧野省三も近くに住んでいた。

*****************************

大正元年(1912年)京都市立美術工芸学校(現京都市立芸術大学)教授を委嘱され、大正2年には早くも文展の審査員に挙げられる。同年、衣笠村に建設した邸宅に移り住んでいます。竹内栖鳳と京都画壇の人気をわけ華々しく注目される作家となりましたが、それ以後は師景年の過剰なまでの推薦が反動となって画壇から嫌われ、熟達した筆技も過小評価されて再び台頭することはなかったとされますが、絵の依頼は引きも切らず、制作数も多かったようです。

昭和に入ると平明な筆意の作風となり、帝展にも変わらず出品を重ねます。昭和8年(1933年)の第一四回帝展に「峡中の秋」を最後に衣笠村に隠棲します。祇園などに遊びに行かず、野人とあだ名されるほど粗末な服を着て、漢籍を愛し詩文に親しむ晴耕雨読の生活を送ったようです。しかし、徐々に精神を病み、昭和13年11月3日枚方近くで京阪電車に轢かれ非業の死を遂げています。

木島桜谷で話題になるのは「寒月 (京都市美術館) 絹本著色 六曲一双 167.0x372.0cm(各) 大正元年(1912年) 第6回文展2等賞第1席」という作品についてですね。

第六回文展に評論記事を連載した夏目漱石は、「木島櫻谷氏は去年沢山の鹿を並べて 二等賞を取った人である。あの鹿は色といい眼付といい、今思い出しても気持ち悪くなる鹿である。今年の「寒月」も不愉快な点に於いては決してあの鹿に劣るまいと思う。屏風に月と竹と夫から狐だかなんだかの動物が一匹いる。其月は寒いでしょうと云っている。竹は夜でしょうと云っている。所が動物はいえ昼間ですと答えている。兎に角屏風にするよりも写真屋の背景にした方が適当な絵である。」と酷評しています。

漱石が辛い評価をした理由は不明のようですが、「写真屋の背景」という言い方から、留学時代泰西の名画を多く見てきた漱石にとって、桜谷の絵は西洋絵画的写実を取り入れたことによって生じる日本画らしさの欠如や矛盾、わざとらしさが鼻についたのが理由とも考えられるでしょう。当時の漱石は、絵でも書でも作為や企みが感じられるものを嫌悪する性向があり、「寒月」のような技巧を重ねた作品は、漱石の好みとは合わなかったようです。

さらにまた、横山大観は後年この受賞について、審査員内で第2等賞内の席次を決める際、大観が安田靫彦の「夢殿」(東京国立博物館蔵)を第1席に推すと、景年が『寒月』を第1席にしないと審査員をやめると抗議し、その場で辞表を書いて提出したため、大観が妥協したと回想しています。師景年の過剰なまでの木島桜谷への推薦が反動となって画壇から嫌われたさえる由縁でもあります。

しかし明治30年代以降の日本画において、西洋絵画的な写実感の導入は重要な課題でした。先輩格にあたる竹内栖鳳が先鞭をつけ、桜谷の制作も同じ方向性の上に成り立っていると言えるでしょう。桜谷は「寒月」において、横山大観の《山路》(永青文庫蔵、前年の第5回文展出品作)の影響を受け、竹林の濃青色を描くのに高価な群青敢えて焼いて用いたり、当時新たに開発された荒い粒子をもった人造岩絵具を用い、巧みな付立て技法で明暗・濃淡に微妙に変化をつける事で、日本画でありながらザラザラとした物質感を感じさせる油絵のようなマティエール(絵肌)と、劇的なリアリティの表出に成功していると現在では高い評価を受けています。

下弦の月に照らされた雪深い竹林。冷たく澄みきった風景に、一匹の狐が川辺の水を飲みに来たのか、周囲に気を配りながら一歩一歩雪に足を埋めて進む場面を描く。冴え渡る筆致によって描き出された静寂な空気と奥行ある背景、それを破る孤独な生命の対比が見る者に深い印象を与える。一見モノクロームのように見えるが、実物をよく見ると竹幹や木々には青、緑、茶などの色が塗られ月光に照らされた生命を浮かび上がらせる。当時の新聞インタビューに拠ると、前年12月中旬頃に鞍馬に遊びに行き、日暮れ近くに藪陰を通ると、小闇に残雪が浮かび上がり、その所々に獣の足跡があった。その瞬間寂寞の情感と、足跡は狐に違いないと直感した桜谷は、これを絵にしようと決意したといいます。

夏目漱石にしても横山大観にしても、あからさまな今尾景年の門下生への肩入れが面白くなかったのでしょう。木島桜谷にとっては、そのことは迷惑以外のなにものでもなく、今となっては木島桜谷の作品そのものを観ている現代人の方が公平な観方しているのかもしれませんね。彼自身がその事象について傷ついていたのかもしれませんが、あくまでも富士のように孤高の志で絵を描いていたのでしょう。

額装店で多少修正しています。入手時は表面のガラス、もしくはアクリル板が作品と作品が直接接していましたが、そのような額装はよくありません。ちょっと離すのが基本ですね。

玄関ホールにピクチャレールをつけておいたので、そこに飾っています。玄関には庭にあった欅の木の根を使った衝立・・??? その欅は今では家の柱になっています。