自宅や男の隠れ家などの住居も20年以上経過してくると家自体や設備、家具にもガタがきています。

川になって家族で寝ている寝室のスタンドが壊れてしまし取替・・。

![]()

書斎のテレビ台も交換・・。

![]()

今回のリビング改修ではセキュリテイ設備の配置換え・・。

![]()

これは意外に大騒動・・。当方のデザインでようやく格好がついていきした。天台は欅の無垢材ですが、インターネットオークションでは廉価で入手できます。

![]()

さて本日の作品紹介です。

本ブログで紹介している「大日本魚類画集」は、昭和12年(1937)から昭和19年(1944)にかけて全6輯(しゅう)が制作・出版されています。 全72種があり、一回ごとに12種類の版画が頒布されました。

![]()

本日紹介する作品はその最後の第6輯に属するシリーズの作品です。

![]()

*当時の版画の技術の粋を集めたシリーズで200回摺をキャッチフレーズにしています。ただし実際の200回摺は数点ですが、確かにほとんどが約150回摺りとなっています。当時の通常の版画は30回摺り程度ですので、かなり高い技術の版画(おそらく日本版画の歴史上での最高技術)であることに相違ありません。

大日本魚類画集 NO124 サワラ 大野麥風画 紙本淡彩額装 版画 1943年5月第4回発刊時マット付 画サイズ:縦280*横400

![]()

1944年にこのシリーズは完結しますが、この作品は1943年の5月に発刊されています。当然、この時期は戦争中であり、発刊にはかなりの苦労があったようです。

![]()

発行も京都に移され、発行部数は第1輯から第3輯までは500部限定でしたが、第4輯からは300部限定に変更されています。

![]()

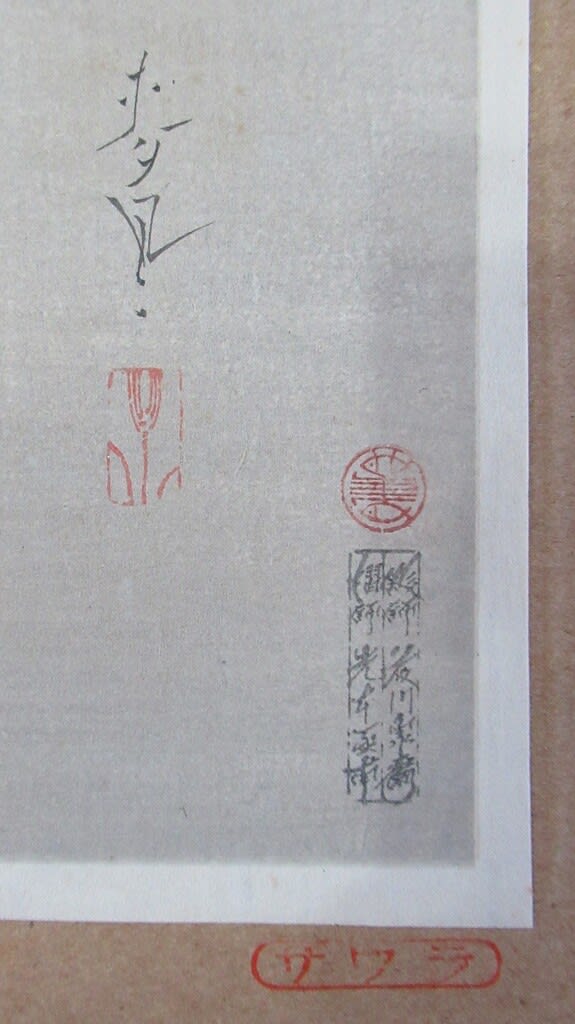

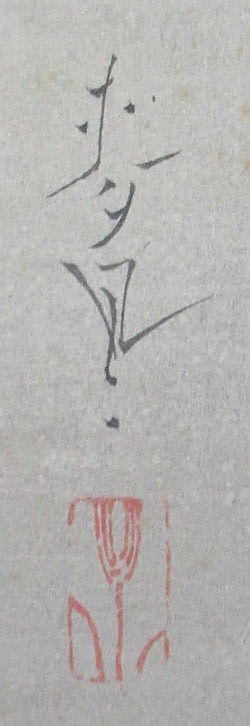

戦時中の影響からかマットなどの文字も凸番からスタンプに変更になっています。また第4輯以降は部数が少ないことや戦火で失われた数も多いと推測され、入手は難しくなっています。とくに最後の第6輯のシリーズは完品での入手は難しいようです。

![]()

それでも摺りは豪華で、本作品にも銀粉がふんだんに使われています。これは写真では分かりにくく、実物でないと感じいとれないかもしれません。

![]()

この質感が実物でないと解らないとして、図集の購入をやめた方も多いと聞いています。

![]()

発刊当時の説明資料が伴ったり、ほとんど痛みのない作品の入手は本当に難しいですね。

![]()

![]()

![]()

版画は日に焼けたら価値がなくなりますが、多くの作品が日に焼けています。図集にあるような完品は数が本当に少ないでしょうね。

![]()

「サワラ」は馴染みの多い魚ですが、図集の説明書きには下記のように記されています。

サワラは体長が細長く「狭い腹」から「狭腹(サワラ)」と呼ばれるようになったとする説があります。なお、石川県の方言では「サワラ」はカジキを指すとか・・・。なお漢字では「鰆」、「馬鮫魚」と記されます。魚偏に春で「鰆」は、春に産卵のために沿岸へ寄るため人目に付きやすいことから、「春を告げる魚」というのが字源となったとされます。

![]()

また成長するに従ってサゴシ(青箭魚)(サゴチとも・40-50cm)、ナギ(50-60cm)、サワラ(60cm以上)と呼び名が変わる出世魚です。

![]()

なお身の見た目はさほど赤くなく白身魚として取り扱われる事も多いようですが、成分から見ると赤身魚ということです。

![]()

展示室には奥にある「サメ」の作品と一緒に飾っています。

![]()

このシリーズは額装も楽しみのひとつですね。

川になって家族で寝ている寝室のスタンドが壊れてしまし取替・・。

書斎のテレビ台も交換・・。

今回のリビング改修ではセキュリテイ設備の配置換え・・。

これは意外に大騒動・・。当方のデザインでようやく格好がついていきした。天台は欅の無垢材ですが、インターネットオークションでは廉価で入手できます。

さて本日の作品紹介です。

本ブログで紹介している「大日本魚類画集」は、昭和12年(1937)から昭和19年(1944)にかけて全6輯(しゅう)が制作・出版されています。 全72種があり、一回ごとに12種類の版画が頒布されました。

本日紹介する作品はその最後の第6輯に属するシリーズの作品です。

*当時の版画の技術の粋を集めたシリーズで200回摺をキャッチフレーズにしています。ただし実際の200回摺は数点ですが、確かにほとんどが約150回摺りとなっています。当時の通常の版画は30回摺り程度ですので、かなり高い技術の版画(おそらく日本版画の歴史上での最高技術)であることに相違ありません。

大日本魚類画集 NO124 サワラ 大野麥風画 紙本淡彩額装 版画 1943年5月第4回発刊時マット付 画サイズ:縦280*横400

1944年にこのシリーズは完結しますが、この作品は1943年の5月に発刊されています。当然、この時期は戦争中であり、発刊にはかなりの苦労があったようです。

発行も京都に移され、発行部数は第1輯から第3輯までは500部限定でしたが、第4輯からは300部限定に変更されています。

戦時中の影響からかマットなどの文字も凸番からスタンプに変更になっています。また第4輯以降は部数が少ないことや戦火で失われた数も多いと推測され、入手は難しくなっています。とくに最後の第6輯のシリーズは完品での入手は難しいようです。

それでも摺りは豪華で、本作品にも銀粉がふんだんに使われています。これは写真では分かりにくく、実物でないと感じいとれないかもしれません。

この質感が実物でないと解らないとして、図集の購入をやめた方も多いと聞いています。

発刊当時の説明資料が伴ったり、ほとんど痛みのない作品の入手は本当に難しいですね。

版画は日に焼けたら価値がなくなりますが、多くの作品が日に焼けています。図集にあるような完品は数が本当に少ないでしょうね。

「サワラ」は馴染みの多い魚ですが、図集の説明書きには下記のように記されています。

サワラは体長が細長く「狭い腹」から「狭腹(サワラ)」と呼ばれるようになったとする説があります。なお、石川県の方言では「サワラ」はカジキを指すとか・・・。なお漢字では「鰆」、「馬鮫魚」と記されます。魚偏に春で「鰆」は、春に産卵のために沿岸へ寄るため人目に付きやすいことから、「春を告げる魚」というのが字源となったとされます。

また成長するに従ってサゴシ(青箭魚)(サゴチとも・40-50cm)、ナギ(50-60cm)、サワラ(60cm以上)と呼び名が変わる出世魚です。

なお身の見た目はさほど赤くなく白身魚として取り扱われる事も多いようですが、成分から見ると赤身魚ということです。

展示室には奥にある「サメ」の作品と一緒に飾っています。

このシリーズは額装も楽しみのひとつですね。