明末における呉州赤絵の作品は大皿が代表的な作例で、本ブログでも幾つかの作品を紹介しています。鉢や香合などもおそらく日本からの注文された作品が数多く存在しますが、花入れの作品は非常に少ないと思われます。

*下記の写真の額装された作品は大津絵の仏画のひとつです。(照明が映り込んでいることはご容赦願います。)

![]()

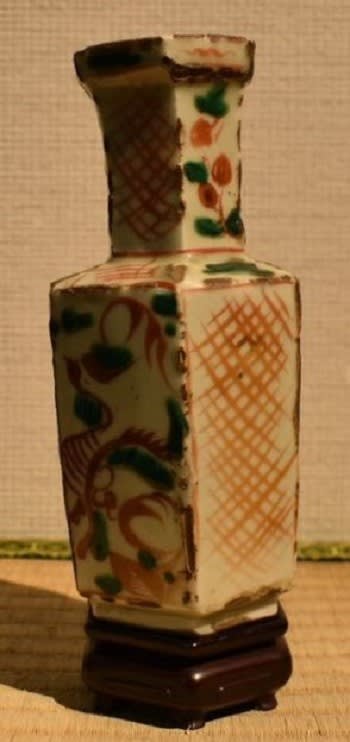

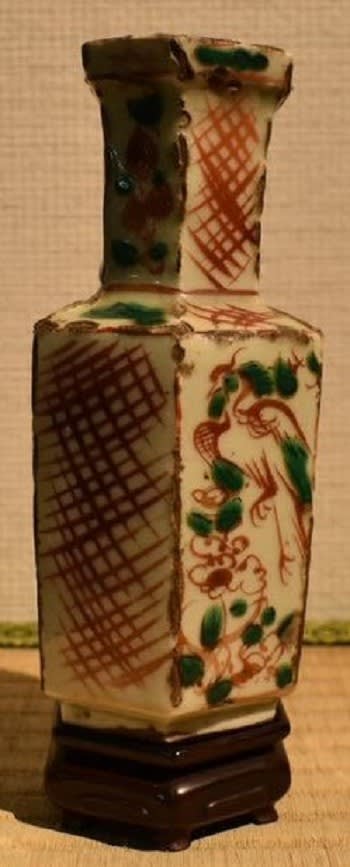

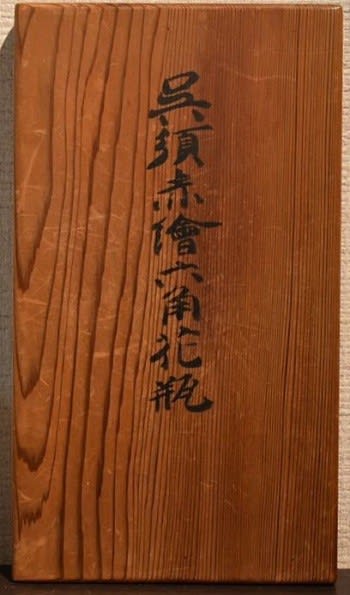

明末 呉州赤絵花鳥文六角花瓶尾崎洵盛鑑定箱 杉古箱二重箱口径*胴幅80*高台径*高さ 台座含む高さ188

![]()

尾崎洵盛による鑑定の作品は当方では初めてのことです。この鑑定と作品の汚らしさ(本物の味わい)に惹かれての入手です。

![]()

6面のうち3面に絵が描かれています。楼閣に鳳凰(朱雀?)、もう一つはなんでしょう。

![]()

![]()

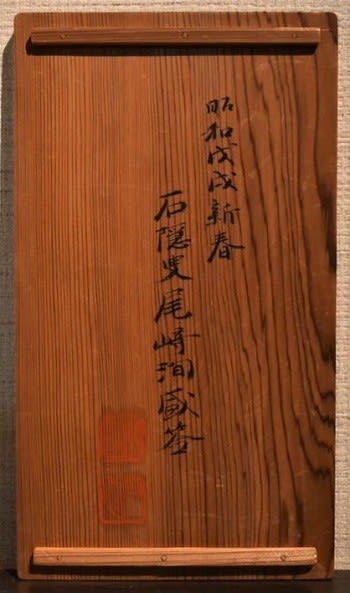

外箱の裏には「昭和戊戌(つちのえいぬ 1958年 昭和33年)新春 石隠叟尾崎洵盛鑑 押印」と記されています。

![]()

![]()

「石隠叟 尾崎洵盛鑑」とは尾崎洵盛による鑑定ということでしょう。尾崎洵盛の略歴は下記のとおりです。

********************************

尾崎洵盛(おざき のぶもり):1880年(明治13年)11月29日 ~ 1966年(昭和41年)7月31日)。日本の陶磁器研究家、外交官、男爵。中国の陶磁器の権威として知られた。元文化財専門審議会専門委員。

東京生まれ。慶應義塾幼稚舎を経て、1903年東京高等商業学校(現一橋大学)卒業。1905年同専攻部卒業。1906年外交官及領事官試験に合格し、外務省に入省。在上海日本国総領事館総領事事務代理、在アメリカ合衆国日本国大使館三等書記官、外務省参事官、在ベルギー公使館二等書記官等を経て、1918年退官。陶磁器研究を行い、中国の陶磁器の権威として知られた。元文化財保護委員会文化財専門審議会専門委員。重要文化財旧日向家熱海別邸地下室の敷地など一帯はもともと尾崎洵盛の土地で、昭和に入り別荘開発が進められ「銀行村」と称された。

父は元法制局長官の尾崎三良男爵。妻多嘉子は元司法大臣千家尊福男爵の四女。長男の春盛は貴族院議員出羽重芳男爵の娘婿。長女は千家活麿(千家尊福の甥)の妻。四女の玉子は木琴研究家朝吹英一(元三越社長朝吹常吉長男)の妻。姉英は元司法大臣尾崎行雄の妻。妹壽子は元大蔵次官小野義一の妻。妹朝子は高等商業の同期で豊国銀行発起人齋藤福之助(貴族院議員斎藤善八従弟)の妻。妹元子は東京帝国大学教授物部長穂工学博士の妻。

********************************

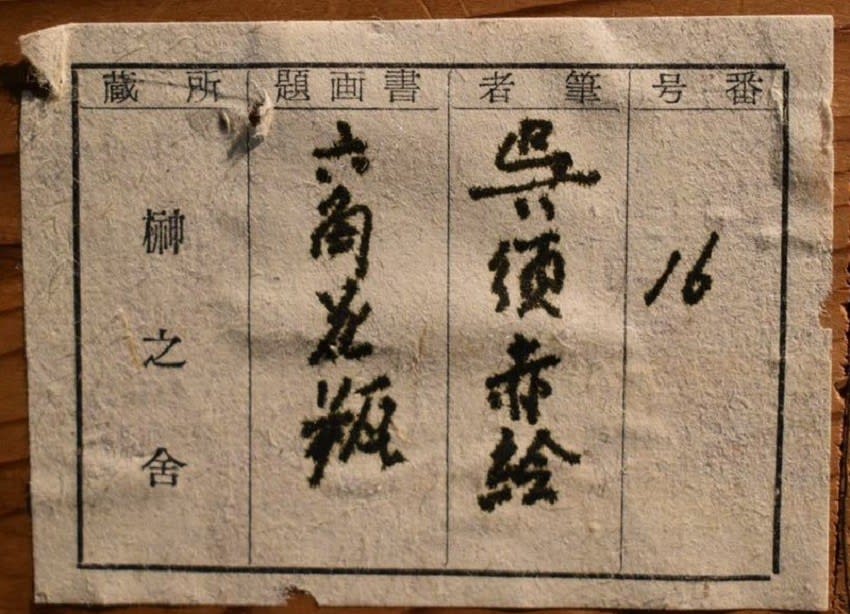

下記の紙シールにある「榊之舎」については不明です。

![]()

大皿以外の明末の呉州赤絵の作に共通しているのは作品が小振りだということです。当時流行っていた煎茶の影響・・??

![]()

全体に粗雑な造りですが、胎土の粗な材質もありますが、当時の茶人がこれを好んだのでしょう。

![]()

高台への砂はきれいに拭き取られています。

![]()

お気に入りの作品のひとつになりそうです。

![]()

*下記の写真の額装された作品は大津絵の仏画のひとつです。(照明が映り込んでいることはご容赦願います。)

明末 呉州赤絵花鳥文六角花瓶尾崎洵盛鑑定箱 杉古箱二重箱口径*胴幅80*高台径*高さ 台座含む高さ188

尾崎洵盛による鑑定の作品は当方では初めてのことです。この鑑定と作品の汚らしさ(本物の味わい)に惹かれての入手です。

6面のうち3面に絵が描かれています。楼閣に鳳凰(朱雀?)、もう一つはなんでしょう。

外箱の裏には「昭和戊戌(つちのえいぬ 1958年 昭和33年)新春 石隠叟尾崎洵盛鑑 押印」と記されています。

「石隠叟 尾崎洵盛鑑」とは尾崎洵盛による鑑定ということでしょう。尾崎洵盛の略歴は下記のとおりです。

********************************

尾崎洵盛(おざき のぶもり):1880年(明治13年)11月29日 ~ 1966年(昭和41年)7月31日)。日本の陶磁器研究家、外交官、男爵。中国の陶磁器の権威として知られた。元文化財専門審議会専門委員。

東京生まれ。慶應義塾幼稚舎を経て、1903年東京高等商業学校(現一橋大学)卒業。1905年同専攻部卒業。1906年外交官及領事官試験に合格し、外務省に入省。在上海日本国総領事館総領事事務代理、在アメリカ合衆国日本国大使館三等書記官、外務省参事官、在ベルギー公使館二等書記官等を経て、1918年退官。陶磁器研究を行い、中国の陶磁器の権威として知られた。元文化財保護委員会文化財専門審議会専門委員。重要文化財旧日向家熱海別邸地下室の敷地など一帯はもともと尾崎洵盛の土地で、昭和に入り別荘開発が進められ「銀行村」と称された。

父は元法制局長官の尾崎三良男爵。妻多嘉子は元司法大臣千家尊福男爵の四女。長男の春盛は貴族院議員出羽重芳男爵の娘婿。長女は千家活麿(千家尊福の甥)の妻。四女の玉子は木琴研究家朝吹英一(元三越社長朝吹常吉長男)の妻。姉英は元司法大臣尾崎行雄の妻。妹壽子は元大蔵次官小野義一の妻。妹朝子は高等商業の同期で豊国銀行発起人齋藤福之助(貴族院議員斎藤善八従弟)の妻。妹元子は東京帝国大学教授物部長穂工学博士の妻。

********************************

下記の紙シールにある「榊之舎」については不明です。

大皿以外の明末の呉州赤絵の作に共通しているのは作品が小振りだということです。当時流行っていた煎茶の影響・・??

全体に粗雑な造りですが、胎土の粗な材質もありますが、当時の茶人がこれを好んだのでしょう。

高台への砂はきれいに拭き取られています。

お気に入りの作品のひとつになりそうです。