このブログは読まれる記事という側面より、当方のデータ整理という側面が強いのですが、ひとつの作品の記事をまとめあげるのに要する時間は結構かかります。写真整理、寸法測定、誂、作品の調査などetc。しかも自宅で息子に邪魔されない?時間となるとひとつの作品に数日を要する時もあります。しかも遅筆、粗雑な文ゆえ、ますます時間がかかり、時にはエイやと投稿してしまう場合もあり、ブログを読まれている方には申し訳ないと思いつつ、データ整理を優先してしまいます。時には投稿後に間違いに気がついたり、指摘されたりで過去の投稿した資料を数多く訂正もしています。10年続くととくに当初の資料は間違いだらけ・・・、もとい今でも間違いだらけ・・・。

さてかなり整理が進んだ男の隠れ場ですが、まだ手をつけていないのが多くの欄間額ですが、それ相応の価値のある作品から除外されたもののなのでいつかは捨てようと思っていました。おそらく長らく欄間に飾られていたようで、日焼けしていたり、破れや劣化がひどい作品がほとんどです。今回の帰省で選んだ2作品だけ持ち帰り、なんとか状態の悪い作品を蘇らせないかと検討していました。

![]()

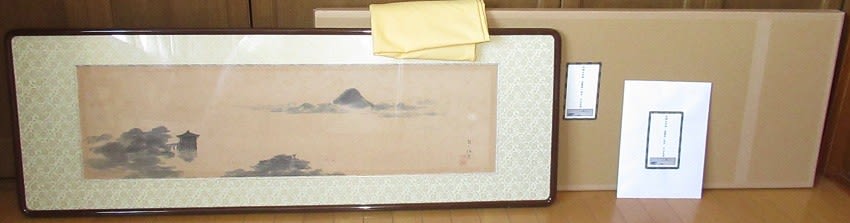

上の写真が改装した状況です。描いた画家は本ブログでも数点を紹介している我が郷里の出身の画家である舘岡栗山です。

渓流 舘岡栗山筆旧蔵作品 絹本水墨欄間額 2023年1月改装全体サイズ:横650*縦1380 画サイズ:横*縦

![]()

昔の欄間額はガラスもない状態で掛けっぱなしが多いので、雨漏り跡、虫の糞跡、日焼けなどでほとんどがその価値を失っていることが多いようです。本作品もそのような状態でしたのでどうしようかと・・。

思案していたところ遺っていた欄間額のひとつに近藤浩一路の作品があることに気がつきました。舘岡栗林と近藤浩一路は師弟関係・・、しかも因縁浅からぬ縁があるということを思い出しました。そこでこのふたつの作品を蘇生しようかと思い立ってわけです。幸運なことに両作品ともに本紙自体の作品は痛みが少ないようでした。

![]()

舘岡栗林は、昭和3年(1928)に近藤浩一路の画塾に入ることができました。栗山は、30歳になってはじめて師についたのです。師に恵まれた栗山は、その血の出るような努力のかいもあって、8年に「日本美術院」展(略して「院展」という)に初入選しました。その作品「台温泉」は、ひなびた山峡の湯治場の風景で、秋田に帰り時間をかけてていねいなスケッチを重ねた上で、一枚の絵にまとめあげたものです。36歳になってはじめての入選でした。決して早い画壇への登場ではありません。

当時の日本画家の場合は、院展に入選して絵かきの仲間と認められ、作品にも値段がつくようになりますが、絵が売れるわけではありません。栗山の苦しい生活はまだまだ続きます。1回入選しただけでは、どうということはありません。連続入選すると、実力のある画家とされるのです。休むひまなく、栗山は新しい画題を決めて、次に出品する絵に取組みました。

*欄間額の裏面はかなり劣化していたので額を取り替えることにしました。

![]()

夢中で絵をかく毎日を送っている栗山に、大へんな難問がつきつきけられました。師の近藤浩一路が日本美術院を離脱するというのです。そうなれば、当時は弟子もいっしょにはなれるのが普通ですが、栗山は院展の画家として、ようやく第一歩をふみ出したばかりです。

「苦しんで苦しんで考えたのですが、わたしは先生と行動を共にはできません。美術院に残ります。」最初の志をつらぬいて、栗山は最後まで院展に出品し続けました。 師匠を失った栗山は、血の出るような努力によって院展に連続入選をはたし、仲間たちを驚かせました。そして昭和11年(1936)に、美術院研究会員となり、次の年の研究会展では「雨後」が横山大観賞となりました。それを機会に、安田靱彦の教えを受けるようになりました。

![]()

努力のかいもあって、14年には院友となっています。栗山は、実力のある画家となったのです。初入選以来、連続入選30回、43年(1968)には特待・無鑑査になりました。

疎開なのか理由はよくわかりませんが、戦争がおわる少し前の昭和20年4月に、48歳の栗山は京都から秋田県の五城目町に帰りました。よく年秋には、一日市町(今の八郎潟町)に移りました。

郷里に住んだ栗山は、秋田の風景と行事と伝承芸能を、描きつづけます。わき目もふらず、秋田を日本画の筆で追いつづけ、たくさんのすばらしい作品を生み出しました。院展特待・無鑑査となったのも、連続入選だけでなく、郷里に住んで栗山でなければ出来ない絵の境地を見つけたからだともいえます。栗山は、いつも五城目市をスケッチしていましたが、市の人びとを描いた作品がたくさんあります。番楽・盆踊り・なまはげ・竿灯などの行事や芸能、森山・八郎潟・十和田湖などの風景が、栗山の絵の中で特に目を引く作品です。

この帰郷後の作品が母の実家には数多く遺っていましたが、今ではそのほとんどを手放されたようです。

![]()

さてこの作品は世界堂にて古い額から外しました。そうしたらその下からまた作品が出てきて、また額装する作品が増えてしましました。その作品は「ニコニコ座右銘 牧野元次郎書 明治45年」という作品ですが、その作品は蘇るかどうかは表具師と相談してみないと蘇生可能かどうか・・。この作品は後日また・・。

*後日、その作品を外すとさらにその下に書の作品が・・・、さすがにその作品は破棄しました。

まずは舘岡栗山の作品を新たな額をインタネットオークションにて入手して改装しました。

![]()

一応は鑑賞に耐え得る状態になり、展示室に展示しています。家内からは「いかにも秋田の渓流だね。よくなったね」とお褒めのお言葉を頂きました。描いたのは奥入瀬かも知れませんね。

*奥は寺崎廣業の作、手前の油彩の作品は木下孝則の作です。

![]()

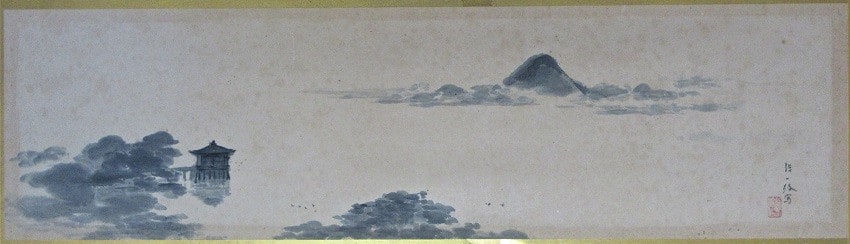

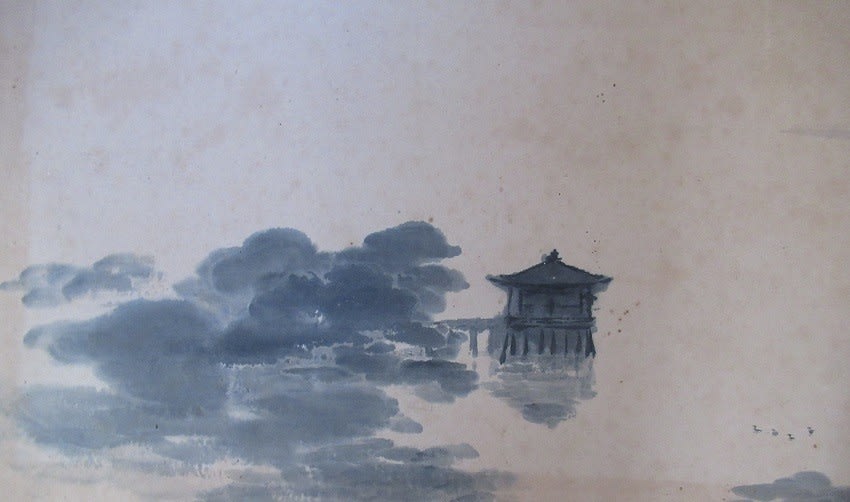

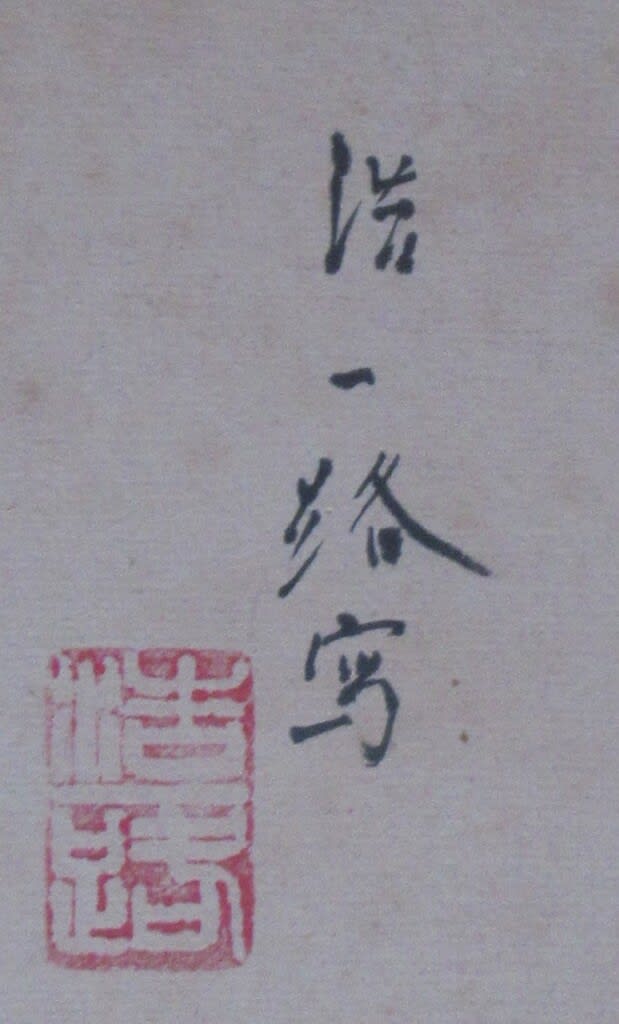

さてもうひとつの作品は館岡栗山の師であった近藤浩一路の作品です。館岡栗山を経由で母の実家が入手していた可能性があります。

西湖山水図 近藤浩一路筆 1922年(大正11年)頃紙本水墨欄間額 全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

![]()

![]()

近藤浩一路の画歴は下記のとおりです。

****************************

出生から美術学校・漫画記者時代:山梨県南巨摩郡睦合村(現南部町)に生まれる。近藤家は江戸時代に南部宿の本陣を務めた家柄で、父は浩一路の幼少時に病没しているが、祖父の喜則は初代県会議長を務めたほか地元で私塾を営んでおり、裕福な家庭に育つ。

父の療養のため幼少時には静岡県庵原郡岩渕村で過ごし、富士川小学校を経て1902年(明治35年)に韮山中学(静岡県立韮山高校)を卒業すると上京する。祖父からは医者になることを期待され英語学校や予備校へも通うが、文芸誌への投稿や俳句など文芸活動に熱中し、1904年(明治37年)には画家を志して洋画家の和田英作の白馬会研究所に所属し、同年9月には東京美術学校西洋画科へ入学する。

在学中には白馬会へ出展しており、この頃の画風には外光派の影響が見られる。同級生の影響で水墨画をはじめたほか、文芸活動も行っている。また、同級生には親友となった藤田嗣治らがいる。美術学校では一年落第し、1910年(明治43年)に卒業する。卒業制作は連作「五十三駅」。

卒業後は白馬会や文展への出展を行い入選もしており、京都で女子の絵画指導も行っているほか、藤田らと水墨画や漫画の展覧会を主催している。この頃には結婚もしていたため、1915年(大正4年)に読売新聞社に入社して漫画記者となり、政治漫画や挿絵を担当する。漫画記者としては美術学校時代の同級生で朝日新聞記者であった岡本一平と双璧で「一平・浩一路時代」と評され、漫画記者の団結のため結成された東京漫画会へも所属し作品を出展しているほか、赤甕会や珊瑚会などの活動にも参加し日本画家としても注目される。

![]()

日本美術院時代と洋行:大正前期の美術界では珊瑚会を中心に新南画が流行していたが、近藤も1919年(大正8年)に日本美術院第6回展で初入選を果たし、翌年の第七回以降でも入選し、本格的に日本画へ転向する。

近藤の画風は第六回入選作では浦上玉堂や川端龍子の色彩表現、群青派などの影響を受けており、同時代に流行していた写実主義的手法や光線表現など洋画手法取り入れ、「カラリスト浩一路」と評された。

1921年(大正10年)には日本美術院(院展)に入会し、横山大観らに評価される。1922年(大正11年)には岡本や小寺健吉や鈴木良治らの画家友人とヨーロッパ各国を旅行する。この旅ではフランスを拠点にスペインやイタリアへも足を伸ばし和田や藤田らを訪ね、各国の名所や美術サロン、美術館を訪ねる物見遊山的なものであるが、帰国後には旅行記を美術誌に寄稿し後に『異国膝栗毛』としてまとめている。『膝栗毛』ではスペインでのゴヤやエル・グレゴの作品観賞が一番の目的であったとし、最も印象深いものとして記している。

浩一路はこの旅で伝統的な西洋美術を絶賛する一方で、同時代の前衛美術に対しては批判的見解を示しており、日本画壇が同時代の西洋美術に強い影響を受ける中で、自身の日本人意識を強めるものであったと記している。同年には中国へも旅行しているが、ヨーロッパ旅行が作品に反映されていなのに対し、中国旅行では帰国後に中国風景を描いており、近藤がこの時期に日本人や東洋人としての意識を強めていたと指摘されている。この旅行で印象派以後の西洋絵画の刺激のうちに、東洋の伝統的な画材である墨の尊さを再認識し、より水墨画への研究を深めていき、水墨画に新境地を拓き、西洋画法と水墨画を融合させた、光と影によって描きだす独自の画風を確立した。

1923年(大正12年)の第10回院展では「鵜飼六題」を出展し、これは近藤の代表作と評されている。同年には関東大震災で自宅を失い、一時静岡へ滞在したのちに妻の故郷であった京都市へ移住する。京都時代には「炭心庵」と名付けたアトリエで「京洛十題」「京洛百題」などの風景画を手がけている。また、茨木衫風ら門弟たちの育成にも務め、山本有三や吉川英治、芥川龍之介らの文人や俳人らとも交遊している。画風は大正から昭和初期にかけて、墨の濃淡による面的表現から描線による線的表現へと変遷していることが指摘されている。

1931年(昭和6年)には個展開催のためフランスのパリへ渡る。パリでは小松清の助力を得て個展を開催し、小松を通じて美術批評家であるアンドレ・マルローと親交を結ぶ。

*「中国旅行では帰国後に中国風景を描いており」という部分の記述のように本作品はその影響のある中国の西湖を描いた作品と思われます。

![]()

美術院脱退から晩年:1936年(昭和11年)には日本美術院を脱退。

東京府下久留米村(東久留米市)で「土筆居」と名付けたアトリエで捜索を続け、百貨店での個展開催や画集の刊行などを行っている。戦時中には静岡県や故郷山梨の山中湖の別荘などに疎開している。戦後は再び東京都豊島区巣鴨(北大塚)でアトリエを構え、墨心会に所属しながら日展に出展するなど創作活動を行い、院展脱退後の戦前から戦後にかけても画風の変化が指摘されている。晩年は俳句や三味線などの趣味やゴルフ、スキーなどのスポーツも嗜み余生を過しており、脳炎により78歳で死去。墓所は上野寛永寺。漫画や新南画、水墨画など日本美術史における浩一路の画業に対する位置づけは未だ不確定であるが、「孤高の画家」「異色の水墨画」といった異端的評価がなされている。作品は東京国立近代美術館、山梨県立美術館、近藤浩一路記念南部町立美術館などに所蔵されている。

****************************

*本ブログで数点の作品を紹介している藤田嗣治ですが、この画家も郷里とは縁の深い画家ですね。

こちらも額をインターネットオークションにて選んで改装しています。欄間額は作品に合う寸法のものを選ぶのはかなり苦労します。

![]()

日に焼けている部分は隠さずそのままとしました。

![]()

欄間額はアクリル板にて保護し、タトウに入れて保管しておきます。ガラスで保護する人もいますが、ガラスは重く、危険ですのでアクリル板のほうがいいでしょう。

![]()

欄間額の扱いも慣れてきたので、まだ遺っている作品についてはじっくりと対処方法を考えていきます。表具からの手間のかかる作品は対費用効果は勘定から外す必要があるようです。

ここまでの原稿をまとまるのに日数は結構かかりましたが、それに加えて額の入れ替えは経験が必要ですね。

さてかなり整理が進んだ男の隠れ場ですが、まだ手をつけていないのが多くの欄間額ですが、それ相応の価値のある作品から除外されたもののなのでいつかは捨てようと思っていました。おそらく長らく欄間に飾られていたようで、日焼けしていたり、破れや劣化がひどい作品がほとんどです。今回の帰省で選んだ2作品だけ持ち帰り、なんとか状態の悪い作品を蘇らせないかと検討していました。

上の写真が改装した状況です。描いた画家は本ブログでも数点を紹介している我が郷里の出身の画家である舘岡栗山です。

渓流 舘岡栗山筆旧蔵作品 絹本水墨欄間額 2023年1月改装全体サイズ:横650*縦1380 画サイズ:横*縦

昔の欄間額はガラスもない状態で掛けっぱなしが多いので、雨漏り跡、虫の糞跡、日焼けなどでほとんどがその価値を失っていることが多いようです。本作品もそのような状態でしたのでどうしようかと・・。

思案していたところ遺っていた欄間額のひとつに近藤浩一路の作品があることに気がつきました。舘岡栗林と近藤浩一路は師弟関係・・、しかも因縁浅からぬ縁があるということを思い出しました。そこでこのふたつの作品を蘇生しようかと思い立ってわけです。幸運なことに両作品ともに本紙自体の作品は痛みが少ないようでした。

舘岡栗林は、昭和3年(1928)に近藤浩一路の画塾に入ることができました。栗山は、30歳になってはじめて師についたのです。師に恵まれた栗山は、その血の出るような努力のかいもあって、8年に「日本美術院」展(略して「院展」という)に初入選しました。その作品「台温泉」は、ひなびた山峡の湯治場の風景で、秋田に帰り時間をかけてていねいなスケッチを重ねた上で、一枚の絵にまとめあげたものです。36歳になってはじめての入選でした。決して早い画壇への登場ではありません。

当時の日本画家の場合は、院展に入選して絵かきの仲間と認められ、作品にも値段がつくようになりますが、絵が売れるわけではありません。栗山の苦しい生活はまだまだ続きます。1回入選しただけでは、どうということはありません。連続入選すると、実力のある画家とされるのです。休むひまなく、栗山は新しい画題を決めて、次に出品する絵に取組みました。

*欄間額の裏面はかなり劣化していたので額を取り替えることにしました。

夢中で絵をかく毎日を送っている栗山に、大へんな難問がつきつきけられました。師の近藤浩一路が日本美術院を離脱するというのです。そうなれば、当時は弟子もいっしょにはなれるのが普通ですが、栗山は院展の画家として、ようやく第一歩をふみ出したばかりです。

「苦しんで苦しんで考えたのですが、わたしは先生と行動を共にはできません。美術院に残ります。」最初の志をつらぬいて、栗山は最後まで院展に出品し続けました。 師匠を失った栗山は、血の出るような努力によって院展に連続入選をはたし、仲間たちを驚かせました。そして昭和11年(1936)に、美術院研究会員となり、次の年の研究会展では「雨後」が横山大観賞となりました。それを機会に、安田靱彦の教えを受けるようになりました。

努力のかいもあって、14年には院友となっています。栗山は、実力のある画家となったのです。初入選以来、連続入選30回、43年(1968)には特待・無鑑査になりました。

疎開なのか理由はよくわかりませんが、戦争がおわる少し前の昭和20年4月に、48歳の栗山は京都から秋田県の五城目町に帰りました。よく年秋には、一日市町(今の八郎潟町)に移りました。

郷里に住んだ栗山は、秋田の風景と行事と伝承芸能を、描きつづけます。わき目もふらず、秋田を日本画の筆で追いつづけ、たくさんのすばらしい作品を生み出しました。院展特待・無鑑査となったのも、連続入選だけでなく、郷里に住んで栗山でなければ出来ない絵の境地を見つけたからだともいえます。栗山は、いつも五城目市をスケッチしていましたが、市の人びとを描いた作品がたくさんあります。番楽・盆踊り・なまはげ・竿灯などの行事や芸能、森山・八郎潟・十和田湖などの風景が、栗山の絵の中で特に目を引く作品です。

この帰郷後の作品が母の実家には数多く遺っていましたが、今ではそのほとんどを手放されたようです。

さてこの作品は世界堂にて古い額から外しました。そうしたらその下からまた作品が出てきて、また額装する作品が増えてしましました。その作品は「ニコニコ座右銘 牧野元次郎書 明治45年」という作品ですが、その作品は蘇るかどうかは表具師と相談してみないと蘇生可能かどうか・・。この作品は後日また・・。

*後日、その作品を外すとさらにその下に書の作品が・・・、さすがにその作品は破棄しました。

まずは舘岡栗山の作品を新たな額をインタネットオークションにて入手して改装しました。

一応は鑑賞に耐え得る状態になり、展示室に展示しています。家内からは「いかにも秋田の渓流だね。よくなったね」とお褒めのお言葉を頂きました。描いたのは奥入瀬かも知れませんね。

*奥は寺崎廣業の作、手前の油彩の作品は木下孝則の作です。

さてもうひとつの作品は館岡栗山の師であった近藤浩一路の作品です。館岡栗山を経由で母の実家が入手していた可能性があります。

西湖山水図 近藤浩一路筆 1922年(大正11年)頃紙本水墨欄間額 全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

近藤浩一路の画歴は下記のとおりです。

****************************

出生から美術学校・漫画記者時代:山梨県南巨摩郡睦合村(現南部町)に生まれる。近藤家は江戸時代に南部宿の本陣を務めた家柄で、父は浩一路の幼少時に病没しているが、祖父の喜則は初代県会議長を務めたほか地元で私塾を営んでおり、裕福な家庭に育つ。

父の療養のため幼少時には静岡県庵原郡岩渕村で過ごし、富士川小学校を経て1902年(明治35年)に韮山中学(静岡県立韮山高校)を卒業すると上京する。祖父からは医者になることを期待され英語学校や予備校へも通うが、文芸誌への投稿や俳句など文芸活動に熱中し、1904年(明治37年)には画家を志して洋画家の和田英作の白馬会研究所に所属し、同年9月には東京美術学校西洋画科へ入学する。

在学中には白馬会へ出展しており、この頃の画風には外光派の影響が見られる。同級生の影響で水墨画をはじめたほか、文芸活動も行っている。また、同級生には親友となった藤田嗣治らがいる。美術学校では一年落第し、1910年(明治43年)に卒業する。卒業制作は連作「五十三駅」。

卒業後は白馬会や文展への出展を行い入選もしており、京都で女子の絵画指導も行っているほか、藤田らと水墨画や漫画の展覧会を主催している。この頃には結婚もしていたため、1915年(大正4年)に読売新聞社に入社して漫画記者となり、政治漫画や挿絵を担当する。漫画記者としては美術学校時代の同級生で朝日新聞記者であった岡本一平と双璧で「一平・浩一路時代」と評され、漫画記者の団結のため結成された東京漫画会へも所属し作品を出展しているほか、赤甕会や珊瑚会などの活動にも参加し日本画家としても注目される。

日本美術院時代と洋行:大正前期の美術界では珊瑚会を中心に新南画が流行していたが、近藤も1919年(大正8年)に日本美術院第6回展で初入選を果たし、翌年の第七回以降でも入選し、本格的に日本画へ転向する。

近藤の画風は第六回入選作では浦上玉堂や川端龍子の色彩表現、群青派などの影響を受けており、同時代に流行していた写実主義的手法や光線表現など洋画手法取り入れ、「カラリスト浩一路」と評された。

1921年(大正10年)には日本美術院(院展)に入会し、横山大観らに評価される。1922年(大正11年)には岡本や小寺健吉や鈴木良治らの画家友人とヨーロッパ各国を旅行する。この旅ではフランスを拠点にスペインやイタリアへも足を伸ばし和田や藤田らを訪ね、各国の名所や美術サロン、美術館を訪ねる物見遊山的なものであるが、帰国後には旅行記を美術誌に寄稿し後に『異国膝栗毛』としてまとめている。『膝栗毛』ではスペインでのゴヤやエル・グレゴの作品観賞が一番の目的であったとし、最も印象深いものとして記している。

浩一路はこの旅で伝統的な西洋美術を絶賛する一方で、同時代の前衛美術に対しては批判的見解を示しており、日本画壇が同時代の西洋美術に強い影響を受ける中で、自身の日本人意識を強めるものであったと記している。同年には中国へも旅行しているが、ヨーロッパ旅行が作品に反映されていなのに対し、中国旅行では帰国後に中国風景を描いており、近藤がこの時期に日本人や東洋人としての意識を強めていたと指摘されている。この旅行で印象派以後の西洋絵画の刺激のうちに、東洋の伝統的な画材である墨の尊さを再認識し、より水墨画への研究を深めていき、水墨画に新境地を拓き、西洋画法と水墨画を融合させた、光と影によって描きだす独自の画風を確立した。

1923年(大正12年)の第10回院展では「鵜飼六題」を出展し、これは近藤の代表作と評されている。同年には関東大震災で自宅を失い、一時静岡へ滞在したのちに妻の故郷であった京都市へ移住する。京都時代には「炭心庵」と名付けたアトリエで「京洛十題」「京洛百題」などの風景画を手がけている。また、茨木衫風ら門弟たちの育成にも務め、山本有三や吉川英治、芥川龍之介らの文人や俳人らとも交遊している。画風は大正から昭和初期にかけて、墨の濃淡による面的表現から描線による線的表現へと変遷していることが指摘されている。

1931年(昭和6年)には個展開催のためフランスのパリへ渡る。パリでは小松清の助力を得て個展を開催し、小松を通じて美術批評家であるアンドレ・マルローと親交を結ぶ。

*「中国旅行では帰国後に中国風景を描いており」という部分の記述のように本作品はその影響のある中国の西湖を描いた作品と思われます。

美術院脱退から晩年:1936年(昭和11年)には日本美術院を脱退。

東京府下久留米村(東久留米市)で「土筆居」と名付けたアトリエで捜索を続け、百貨店での個展開催や画集の刊行などを行っている。戦時中には静岡県や故郷山梨の山中湖の別荘などに疎開している。戦後は再び東京都豊島区巣鴨(北大塚)でアトリエを構え、墨心会に所属しながら日展に出展するなど創作活動を行い、院展脱退後の戦前から戦後にかけても画風の変化が指摘されている。晩年は俳句や三味線などの趣味やゴルフ、スキーなどのスポーツも嗜み余生を過しており、脳炎により78歳で死去。墓所は上野寛永寺。漫画や新南画、水墨画など日本美術史における浩一路の画業に対する位置づけは未だ不確定であるが、「孤高の画家」「異色の水墨画」といった異端的評価がなされている。作品は東京国立近代美術館、山梨県立美術館、近藤浩一路記念南部町立美術館などに所蔵されている。

****************************

*本ブログで数点の作品を紹介している藤田嗣治ですが、この画家も郷里とは縁の深い画家ですね。

こちらも額をインターネットオークションにて選んで改装しています。欄間額は作品に合う寸法のものを選ぶのはかなり苦労します。

日に焼けている部分は隠さずそのままとしました。

欄間額はアクリル板にて保護し、タトウに入れて保管しておきます。ガラスで保護する人もいますが、ガラスは重く、危険ですのでアクリル板のほうがいいでしょう。

欄間額の扱いも慣れてきたので、まだ遺っている作品についてはじっくりと対処方法を考えていきます。表具からの手間のかかる作品は対費用効果は勘定から外す必要があるようです。

ここまでの原稿をまとまるのに日数は結構かかりましたが、それに加えて額の入れ替えは経験が必要ですね。