男の隠れ家を増築することもあろうかと隣地が空き家になったことなどから、男の隠れ家の道路沿いの隣地と母屋の裏の敷地との2か所を購入しています。

![]()

隣には空き家になったいた家屋をそのままにして収納庫として使っています。裏の敷地は近隣の除雪スペースや畑として重宝しているようです。

![]()

いずれはこの敷地を使って男の隠れ家を増築する構想が膨らんでします。

![]()

本日はその収納庫に収納していた屏風の作品の紹介です。上等な杉箱に収納されています。

この作品を含めて幾つかの屏風を父方も母方の実家も所蔵していましたが、ほとんど手放したようです。

![]()

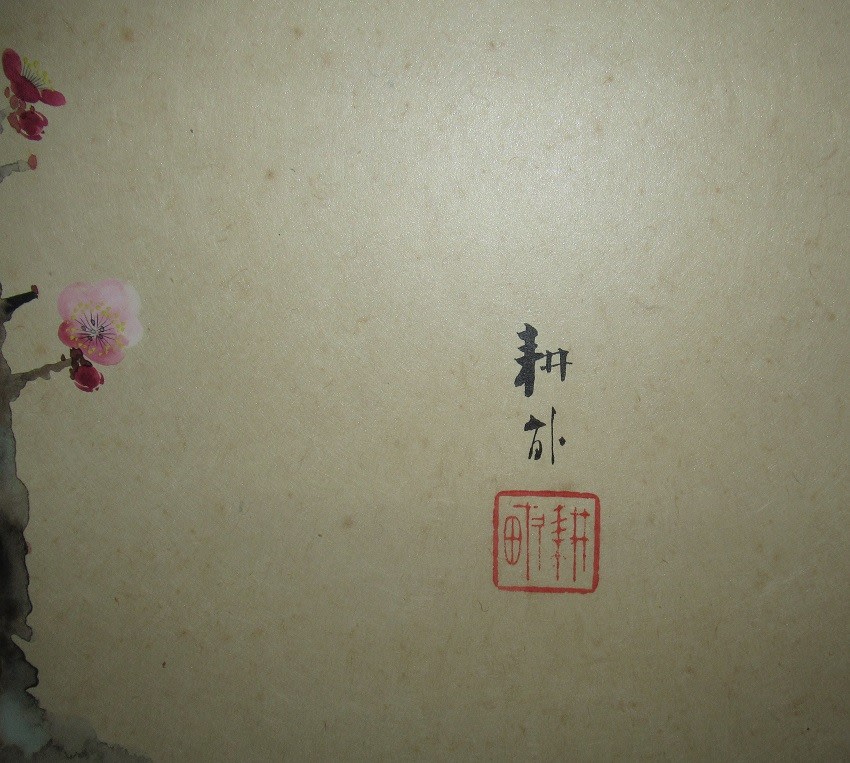

倉庫にあった作品 春秋草花図屏風 五島耕畝筆杉箱保管箱六曲一双 全体サイズ:幅2760*高さ950 画サイズ:幅2620*高さ515

![]()

この作品は父方の実家にあったもので、祖父が父の妹の嫁入り道具として与えたものと聞いています。父の妹は母の兄に嫁いでおり、母の兄、つまり叔父から男の隠れ家の新築祝いのひとつとしてこの作品を引き継いだものです。

![]()

屏風というのは広げるだけのスペースのない家には使いづらいものですし、保存もたいへんですね。

![]()

一般に屏風は状態が悪いものですが、本作品は木箱に収納されたままの状態で遺っていたのでしょう。かなり状態の良いものです。

![]()

描いたのは五島耕畝という画家です。父方の実家にはこの画家のいくつかの作品があり、父方の実家で掛け軸の作品を観て「知らない画家ですね。」と答えたら怪訝な表情をされました。昭和初期にはよく名の売れた画人であったようです。

![]()

********************************

五島耕畝:本名貞雄。明治15年4月3日茨城県に生れた。

初め水戸の南画家松平雪江に師事し、明治34年に上京して荒木寛畝に花鳥画を学ぶ。

明治36年には美術協会展で二等賞をうけ、翌年美術協会の会員となっている。また美術協会、同研究会、或は美術研精会に出品して毎年連続して1~2等賞を受賞。文展には2、5、8、9、10回展に出品し大正4年第9回展では「深山の秋」(6曲1双)が褒状となっている。

帝展は第4回展から入選し、「桃」(第4回展)、「猫」(第5回展)、「長閑」(第7回展)などを経て、昭和4年第10回帝展で「池畔」を出品、5年第11回帝展から無鑑査待遇をうけています。帝展では「秋の裏園」(11回展)、「軍鶏」(15回展)などがあります。いずれも、寛畝の系統をひく細密な花鳥画を特徴としていています。

昭和期の文展では17年第5回文展に出品した「後苑」などがあり、戦後、日展委員にもあげられたが、晩年は殆ど展覧会に作品を発表していない。

昭和33年(1958年)6月11日新宿区の自宅で逝去、享年76才。

********************************

![]()

ともかく今では掛け軸ですら、嫌がられる時代です。ましてや屏風は不人気極まりないのでしょう。ただ当方では大事にしていきたい作品のひとつとなります。

隣には空き家になったいた家屋をそのままにして収納庫として使っています。裏の敷地は近隣の除雪スペースや畑として重宝しているようです。

いずれはこの敷地を使って男の隠れ家を増築する構想が膨らんでします。

本日はその収納庫に収納していた屏風の作品の紹介です。上等な杉箱に収納されています。

この作品を含めて幾つかの屏風を父方も母方の実家も所蔵していましたが、ほとんど手放したようです。

倉庫にあった作品 春秋草花図屏風 五島耕畝筆杉箱保管箱六曲一双 全体サイズ:幅2760*高さ950 画サイズ:幅2620*高さ515

この作品は父方の実家にあったもので、祖父が父の妹の嫁入り道具として与えたものと聞いています。父の妹は母の兄に嫁いでおり、母の兄、つまり叔父から男の隠れ家の新築祝いのひとつとしてこの作品を引き継いだものです。

屏風というのは広げるだけのスペースのない家には使いづらいものですし、保存もたいへんですね。

一般に屏風は状態が悪いものですが、本作品は木箱に収納されたままの状態で遺っていたのでしょう。かなり状態の良いものです。

描いたのは五島耕畝という画家です。父方の実家にはこの画家のいくつかの作品があり、父方の実家で掛け軸の作品を観て「知らない画家ですね。」と答えたら怪訝な表情をされました。昭和初期にはよく名の売れた画人であったようです。

********************************

五島耕畝:本名貞雄。明治15年4月3日茨城県に生れた。

初め水戸の南画家松平雪江に師事し、明治34年に上京して荒木寛畝に花鳥画を学ぶ。

明治36年には美術協会展で二等賞をうけ、翌年美術協会の会員となっている。また美術協会、同研究会、或は美術研精会に出品して毎年連続して1~2等賞を受賞。文展には2、5、8、9、10回展に出品し大正4年第9回展では「深山の秋」(6曲1双)が褒状となっている。

帝展は第4回展から入選し、「桃」(第4回展)、「猫」(第5回展)、「長閑」(第7回展)などを経て、昭和4年第10回帝展で「池畔」を出品、5年第11回帝展から無鑑査待遇をうけています。帝展では「秋の裏園」(11回展)、「軍鶏」(15回展)などがあります。いずれも、寛畝の系統をひく細密な花鳥画を特徴としていています。

昭和期の文展では17年第5回文展に出品した「後苑」などがあり、戦後、日展委員にもあげられたが、晩年は殆ど展覧会に作品を発表していない。

昭和33年(1958年)6月11日新宿区の自宅で逝去、享年76才。

********************************

ともかく今では掛け軸ですら、嫌がられる時代です。ましてや屏風は不人気極まりないのでしょう。ただ当方では大事にしていきたい作品のひとつとなります。