先日も紹介したように、男の隠れ家(郷里の所蔵している家)には今は使わなくなった揃いの器があります。大半が杉や桐の箱に収まっているのですが、あまりの数の多さのため、整理しないと何がどこに、幾つあるのかさえ分からない状況でした。

今までのブログでも整理のためにも数多く紹介してきたのですが、整理もおかげさまでこのような普段使いの器を残すのみとなってきました。

まず本日紹介する最初は吸物椀です。

![]()

よく骨董市でみかけそうな器ですが、やはり当方の先人らは出来の良いものを選択していたようで、健全な状態で遺っています。

![]()

笹の紋様に木目調の溜塗?のような漆器です。内部は真塗の黒ですが、少し色は褪せてきています。

![]()

次は有田あたり(おそらく平戸)で作られた小さめの丼。内部は蝋抜きの梅の図柄で、外周部は唐草文の染付となっています。

![]()

見込みには花が描かれている瀟洒な器です。

![]()

高台内には銘が記されています。

これらを20人~30客、ものとしては50客として揃えるのは当時としても多大な費用が予想されますね。

![]()

こちらは先日、紹介した作品です。本日の作品は全て最低でも20客ほどの揃いの作品です。

![]()

自宅で法事や祝い事を自宅で催していた時代のものなのでしょう。

![]()

![]()

次は錦手の輪花の七寸皿です。幕末から明治期の作品かと思われ、よく骨董市や骨董店で見かける器ですね。

![]()

窓絵に草花文と鶴が描かれています。祝事用の器かな。祝い事や弔事などの催事によって、器も使い分ける必要があり、その催事ごとに揃えるのも大変だったのでしょうが、当時はそれが常識であったようです。

![]()

高台内には何も記されていません。

![]()

次は灰皿? 手焙り?? 昔は席で煙草を吸う人が多かったのでしょう。

![]()

莨盆や手焙の器がこのほかにもたくさんあります。

![]()

今だったら何に使おうかな?

![]()

カレーライスの際のラッキョウ入れなどの薬味用の器、机のクリップ入れ・・・。

![]()

こちらは大正期かな? 九谷のこの手の器は今でも骨董市にたくさんありますね。

![]()

この様な派手好みは今は好まれない??

![]()

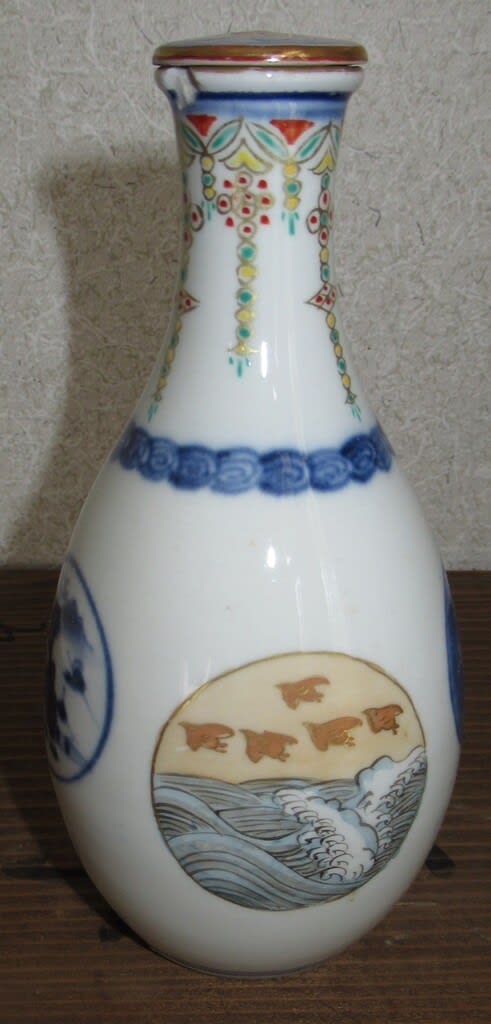

こちらは蓋付きの徳利。九谷の作品でしょう。このころの徳利はやたらと九谷の作品が多いようです。

本作品はめずらしく品の良い徳利となっています。

![]()

意外に徳利は揃いの器では数が揃っていないものです。酔っ払うと破損することが多かったのでしょう。現在は八客しか残っていませんね。

![]()

蓋付きの徳利は意外に数が少ない? 神棚にでも使おうかな。

![]()

こちらは莨盆。

![]()

竹で作られて溜め塗りされています。

![]()

実に瀟酒。

![]()

今でもお茶の会席用に数多く作られていますが、このような手の込んだものはなかなかない?

![]()

まだあった茶懐石用の真塗のお盆。これでらくに50客を超える数があります。

![]()

必要に応じて増やしていったのでしょう。

![]()

この作品は購入時には1客が3500円であったらしい。当時としては高かったのでしょう。これらは東北の田舎から日本橋まで行って買いつけた? もしくは業者に依頼したもののようですが、ただしこれは廉価版の部類の作品のようです。

![]()

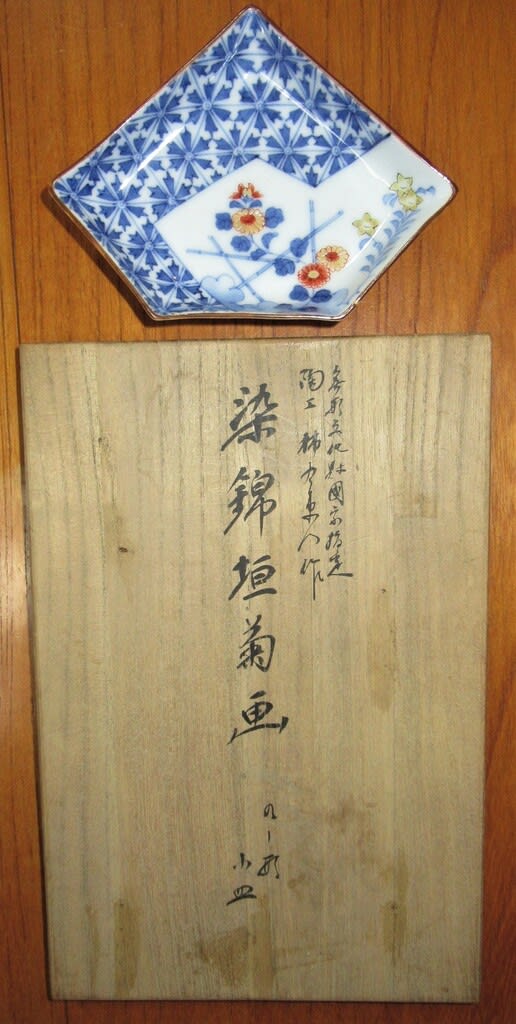

こちらは12代酒井田柿右衛門の作。もちろん工房作品ですが・・。

![]()

景気の良かった東北に業者が売りに来ていたらしい。各種揃いの見本作品も当方にああります。

![]()

これらは30客揃いであります。当時は高かったのでしょうね。

![]()

1、2品は欠けた跡がありますが、他は完品で共箱での残っています。ただこの当時の桐箱は虫に弱く、修理がたいへんでした。

![]()

今では良く見かける柿右衛門の揃いの工房作品です。

![]()

この皿も12代の柿右衛門です。

![]()

「のし皿」ということです。普段使いにはいい作品ですね。

![]()

保存状態がよくないと共箱や完全な状態で作品は残っていないものです。

![]()

これらの作品を膳に並べて皆で食事をした古き良き時代。

![]()

親戚や隣人、仕事の仲間とコミュニケーションが普通に取れていた時代。皆で準備の段階から集まり、宴会が終わってからは片付けまでしていた。今となっては懐かしく、なかなかできなくなっている。いつかは復活させたい、そんな思いが道具を遺させている。

今までのブログでも整理のためにも数多く紹介してきたのですが、整理もおかげさまでこのような普段使いの器を残すのみとなってきました。

まず本日紹介する最初は吸物椀です。

よく骨董市でみかけそうな器ですが、やはり当方の先人らは出来の良いものを選択していたようで、健全な状態で遺っています。

笹の紋様に木目調の溜塗?のような漆器です。内部は真塗の黒ですが、少し色は褪せてきています。

次は有田あたり(おそらく平戸)で作られた小さめの丼。内部は蝋抜きの梅の図柄で、外周部は唐草文の染付となっています。

見込みには花が描かれている瀟洒な器です。

高台内には銘が記されています。

これらを20人~30客、ものとしては50客として揃えるのは当時としても多大な費用が予想されますね。

こちらは先日、紹介した作品です。本日の作品は全て最低でも20客ほどの揃いの作品です。

自宅で法事や祝い事を自宅で催していた時代のものなのでしょう。

次は錦手の輪花の七寸皿です。幕末から明治期の作品かと思われ、よく骨董市や骨董店で見かける器ですね。

窓絵に草花文と鶴が描かれています。祝事用の器かな。祝い事や弔事などの催事によって、器も使い分ける必要があり、その催事ごとに揃えるのも大変だったのでしょうが、当時はそれが常識であったようです。

高台内には何も記されていません。

次は灰皿? 手焙り?? 昔は席で煙草を吸う人が多かったのでしょう。

莨盆や手焙の器がこのほかにもたくさんあります。

今だったら何に使おうかな?

カレーライスの際のラッキョウ入れなどの薬味用の器、机のクリップ入れ・・・。

こちらは大正期かな? 九谷のこの手の器は今でも骨董市にたくさんありますね。

この様な派手好みは今は好まれない??

こちらは蓋付きの徳利。九谷の作品でしょう。このころの徳利はやたらと九谷の作品が多いようです。

本作品はめずらしく品の良い徳利となっています。

意外に徳利は揃いの器では数が揃っていないものです。酔っ払うと破損することが多かったのでしょう。現在は八客しか残っていませんね。

蓋付きの徳利は意外に数が少ない? 神棚にでも使おうかな。

こちらは莨盆。

竹で作られて溜め塗りされています。

実に瀟酒。

今でもお茶の会席用に数多く作られていますが、このような手の込んだものはなかなかない?

まだあった茶懐石用の真塗のお盆。これでらくに50客を超える数があります。

必要に応じて増やしていったのでしょう。

この作品は購入時には1客が3500円であったらしい。当時としては高かったのでしょう。これらは東北の田舎から日本橋まで行って買いつけた? もしくは業者に依頼したもののようですが、ただしこれは廉価版の部類の作品のようです。

こちらは12代酒井田柿右衛門の作。もちろん工房作品ですが・・。

景気の良かった東北に業者が売りに来ていたらしい。各種揃いの見本作品も当方にああります。

これらは30客揃いであります。当時は高かったのでしょうね。

1、2品は欠けた跡がありますが、他は完品で共箱での残っています。ただこの当時の桐箱は虫に弱く、修理がたいへんでした。

今では良く見かける柿右衛門の揃いの工房作品です。

この皿も12代の柿右衛門です。

「のし皿」ということです。普段使いにはいい作品ですね。

保存状態がよくないと共箱や完全な状態で作品は残っていないものです。

これらの作品を膳に並べて皆で食事をした古き良き時代。

親戚や隣人、仕事の仲間とコミュニケーションが普通に取れていた時代。皆で準備の段階から集まり、宴会が終わってからは片付けまでしていた。今となっては懐かしく、なかなかできなくなっている。いつかは復活させたい、そんな思いが道具を遺させている。