当方は大学生の頃、山登りをしていたので山岳を描く画家にはどうしても興味を惹かれます。

最初は「ALK」という幾つかの大学で構成される愛好会で山登りを始めましたが、徐々に物足りなくなりワンゲル部経験者らの同級生と少人数で山岳に夢中になったものです。山岳を描いたた作品を観ると「さてどこの山かな?」となります。

本日紹介する作品を茶室裏の展示室にて展示。「阿蘇山」は登山経験のない山ですが・・。

*手前の花瓶は琉球焼の赤絵の花瓶

![]()

西山英雄の作品はこの作品で4作品目の本ブログでの紹介となります。

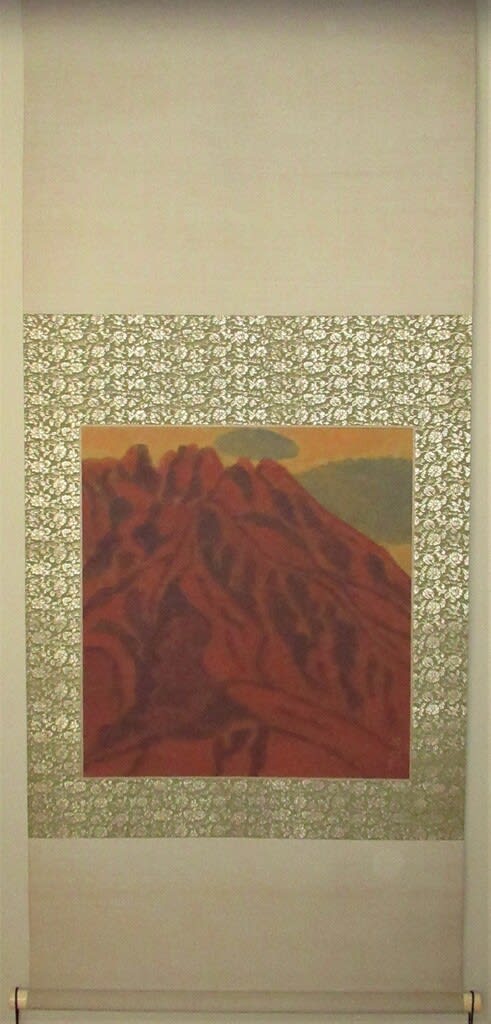

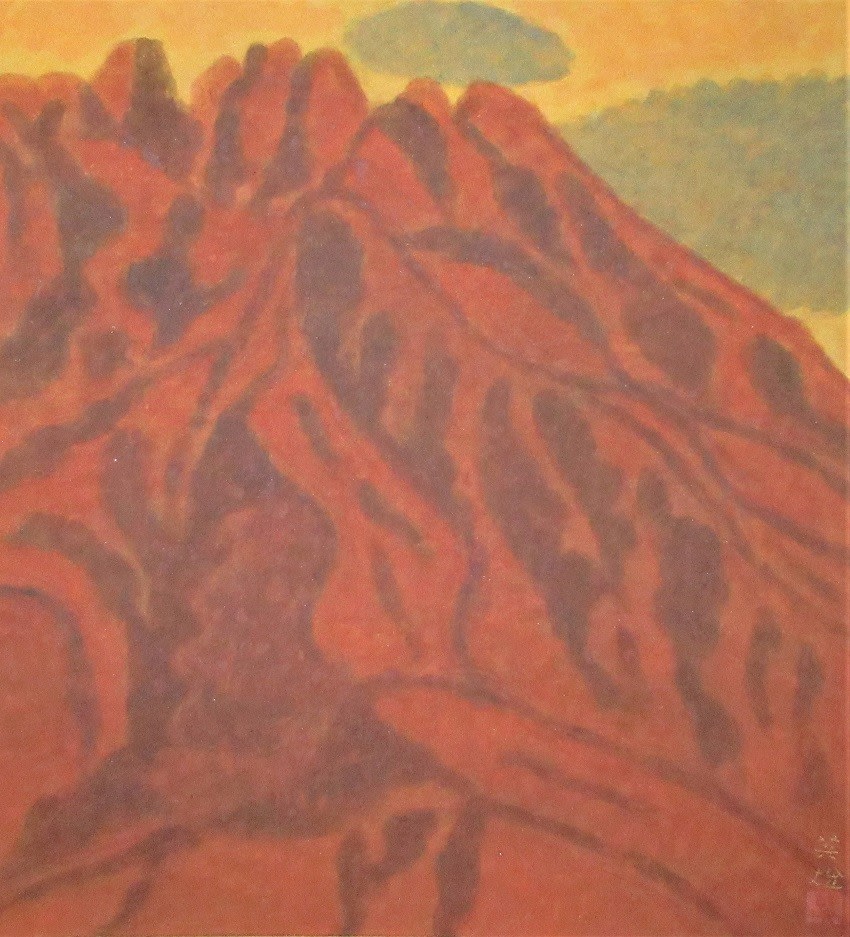

阿蘇 西山英雄筆 その4絹本着色軸装 軸先象牙 太巻共箱二重箱全体サイズ:縦1430*横610 画サイズ:縦490*横450

![]()

ご存じの方も多いでしょうが、西山英雄の叔父は本ブログでも幾点かの作品を紹介している西山翠嶂です。画歴は本ブログでの記事の繰り返しになりますが、下記の通りで。。

*************************

西山英雄:(にしやま ひでお、1911年5月7日 - 1989年1月21日)。明治44年(1911)5月7日、京都市伏見の袋物問屋の長男として生まれています。

14歳の時、伯父である画家の西山翠嶂に入門し、その画塾青甲社で学びます。このように幼少の頃から画家として活躍していた叔父の家に住み込んで絵画の技術に研磨をかけていきます。

京都市立絵画専門学校に入学し、叔父譲りの高い技術を持っていた西山英雄は在学中の昭和6年第12回帝展に「静物」が初入選。9年第15回帝展で「港」が特選となるなど、頭角を現わします。11年京都市立絵画専門学校を卒業し、以後も官展に出品、次第に風景画を多く手がけるようになります。

14年第3回新文展「雪嶺」、18年同第6回「薄暮」などを出品したのち、戦後、22年第3回日展で「比良薄雪」が再び特選となっています。花鳥風月の基礎をしっかりと京都画壇で学んでいましたが、梅原龍三郎の持つ筆遣いに憧れていたこともあり、力強く鮮やかで豪快なタッチで作品を描き続けます。

日展に所属をおさめ力強い自由な作風で山などの自然を描き始めます。25年第6回日展「桜島」、32年同第13回「岩」などを発表し、33年第1回新日展で「裏磐梯」が文部大臣賞を受賞。力強く壮大な構想力の山岳風景を描く”山の画家”として知られた。

1958年に青甲社を主宰していた叔父が亡くなり、塾生から引き継ぎをお願いされますが、自らの意志で退塾、青甲社は解散となります。

昭和35年中国に旅行し、同年の第3回新日展に「天壇」を出品、翌36年これにより日本芸術院賞を受賞します。古城シリーズも発表し、また晩年は活火山をスケッチして巡り、51年第8回改組日展「薩摩」、55年同第12回「阿蘇颪」などを発表しました。

*本作品もこの頃(昭和50年)頃の作かもしれません。

![]()

昭和33年日展評議員、44年同理事、54年参事、60年常務理事となっています。この間、29年から44年まで京都学芸大学(現京都教育大学)教授、47年から52年まで金沢美術工芸大学教授(のち名誉教授)として、後進の育成にあたっています。また、49年京都市文化功労者、55年日本芸術院会員となり、60年京都府特別文化功労賞を受賞。このほか、48年、読売新聞に連載された司馬遼太郎の小説「播磨灘物語」の挿画約200点による「挿画原画展」を開催しています。

画集に『西山英雄画集』(57年)、著書に『日本画入門』がある。脳出血のため1989年に死去。享年77

*************************

知る人ぞ知る画家という感じでしょうか?

![]()

誂えは品格があっていいものです。

![]()

山登りをしていた頃が懐かしくなる作品です。登山では単独行が多くなり、多くのことを学びましたが、一番は孤独に耐えることと地道に足元を見つめて歩み続けるための根気が養えたこと。骨董蒐集の径も同じかな・・・。

![]()

表具の保存の誂えは太巻きになっています。絵の具が厚めの作品には太巻き保存が必須ですね。

![]()

![]()

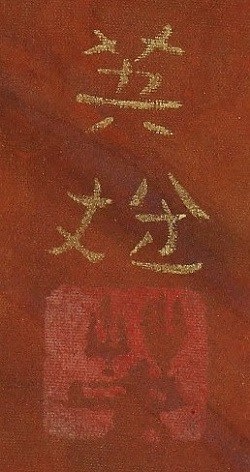

落款や印章は他の所蔵作品と同じもので違和感はありませんね。

![]()

![]()

最近は仕事の関連で熊本に出張することも多く、登山経歴のない阿蘇山ですが身近になっています。

最初は「ALK」という幾つかの大学で構成される愛好会で山登りを始めましたが、徐々に物足りなくなりワンゲル部経験者らの同級生と少人数で山岳に夢中になったものです。山岳を描いたた作品を観ると「さてどこの山かな?」となります。

本日紹介する作品を茶室裏の展示室にて展示。「阿蘇山」は登山経験のない山ですが・・。

*手前の花瓶は琉球焼の赤絵の花瓶

西山英雄の作品はこの作品で4作品目の本ブログでの紹介となります。

阿蘇 西山英雄筆 その4絹本着色軸装 軸先象牙 太巻共箱二重箱全体サイズ:縦1430*横610 画サイズ:縦490*横450

ご存じの方も多いでしょうが、西山英雄の叔父は本ブログでも幾点かの作品を紹介している西山翠嶂です。画歴は本ブログでの記事の繰り返しになりますが、下記の通りで。。

*************************

西山英雄:(にしやま ひでお、1911年5月7日 - 1989年1月21日)。明治44年(1911)5月7日、京都市伏見の袋物問屋の長男として生まれています。

14歳の時、伯父である画家の西山翠嶂に入門し、その画塾青甲社で学びます。このように幼少の頃から画家として活躍していた叔父の家に住み込んで絵画の技術に研磨をかけていきます。

京都市立絵画専門学校に入学し、叔父譲りの高い技術を持っていた西山英雄は在学中の昭和6年第12回帝展に「静物」が初入選。9年第15回帝展で「港」が特選となるなど、頭角を現わします。11年京都市立絵画専門学校を卒業し、以後も官展に出品、次第に風景画を多く手がけるようになります。

14年第3回新文展「雪嶺」、18年同第6回「薄暮」などを出品したのち、戦後、22年第3回日展で「比良薄雪」が再び特選となっています。花鳥風月の基礎をしっかりと京都画壇で学んでいましたが、梅原龍三郎の持つ筆遣いに憧れていたこともあり、力強く鮮やかで豪快なタッチで作品を描き続けます。

日展に所属をおさめ力強い自由な作風で山などの自然を描き始めます。25年第6回日展「桜島」、32年同第13回「岩」などを発表し、33年第1回新日展で「裏磐梯」が文部大臣賞を受賞。力強く壮大な構想力の山岳風景を描く”山の画家”として知られた。

1958年に青甲社を主宰していた叔父が亡くなり、塾生から引き継ぎをお願いされますが、自らの意志で退塾、青甲社は解散となります。

昭和35年中国に旅行し、同年の第3回新日展に「天壇」を出品、翌36年これにより日本芸術院賞を受賞します。古城シリーズも発表し、また晩年は活火山をスケッチして巡り、51年第8回改組日展「薩摩」、55年同第12回「阿蘇颪」などを発表しました。

*本作品もこの頃(昭和50年)頃の作かもしれません。

昭和33年日展評議員、44年同理事、54年参事、60年常務理事となっています。この間、29年から44年まで京都学芸大学(現京都教育大学)教授、47年から52年まで金沢美術工芸大学教授(のち名誉教授)として、後進の育成にあたっています。また、49年京都市文化功労者、55年日本芸術院会員となり、60年京都府特別文化功労賞を受賞。このほか、48年、読売新聞に連載された司馬遼太郎の小説「播磨灘物語」の挿画約200点による「挿画原画展」を開催しています。

画集に『西山英雄画集』(57年)、著書に『日本画入門』がある。脳出血のため1989年に死去。享年77

*************************

知る人ぞ知る画家という感じでしょうか?

誂えは品格があっていいものです。

山登りをしていた頃が懐かしくなる作品です。登山では単独行が多くなり、多くのことを学びましたが、一番は孤独に耐えることと地道に足元を見つめて歩み続けるための根気が養えたこと。骨董蒐集の径も同じかな・・・。

表具の保存の誂えは太巻きになっています。絵の具が厚めの作品には太巻き保存が必須ですね。

落款や印章は他の所蔵作品と同じもので違和感はありませんね。

最近は仕事の関連で熊本に出張することも多く、登山経歴のない阿蘇山ですが身近になっています。