夜間の強風の後の朝、息子と庭の掃除をしてい家内がお茶のお稽古に行くので庭の紅葉の枝を採ってきたらしい。おすそ分けの玄関にあった枝を拾ってきてその辺のあった花入れに挿しておきました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

強風の後・・・・、雰囲気が出ているかな??

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

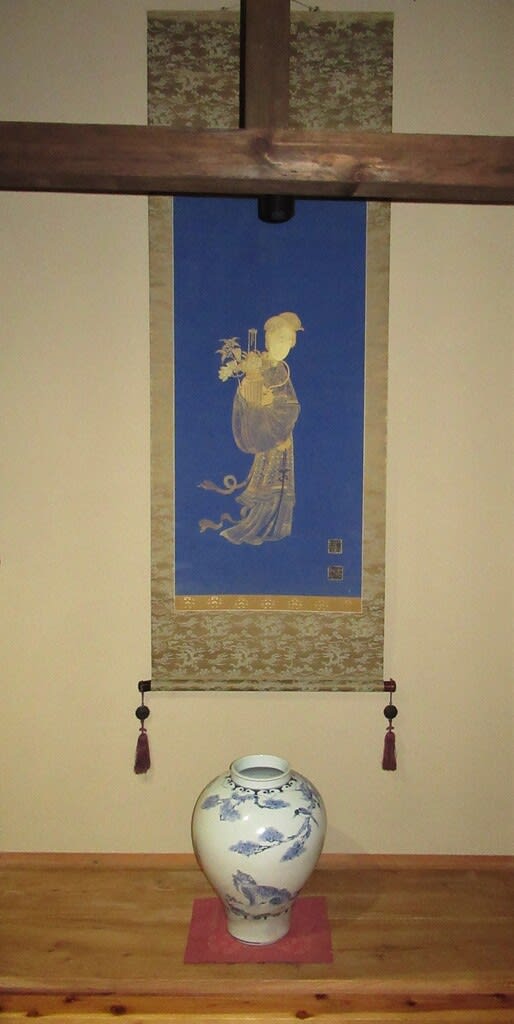

さて本日の作品紹介ですが、寺崎廣業の画力をなめてはいけないと改めて感じさせてくれる作品です。この作品は紺泥に金彩で描かれている、寺崎廣業としては意欲的な作で、非常に珍しい作行きとなります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

稀有な作品 碧紙金泥佳人携花之図 寺崎廣業筆 明治末年頃碧紙金彩軸装 軸先象牙 鳥谷幡山 昭和10年の鑑定箱全体サイズ:縦2112*横748 画サイズ:縦1238*横600

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

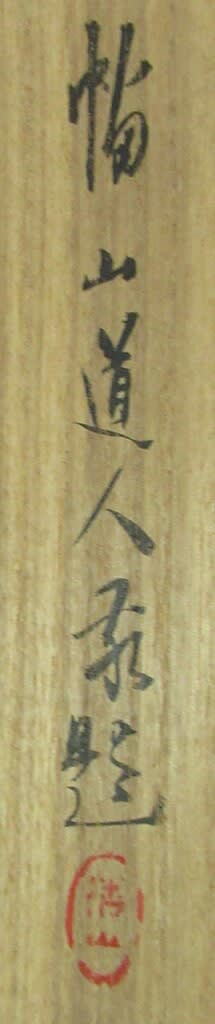

本作品に押印されている「騰龍軒」についてですが、寺崎廣業は住居を「騰龍軒」と号したようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

その住居として有名なのは大正元年(1912年)に小石川関口町にある故本間耕曹氏の邸宅を購入し、画室を増築し、庭を改造して大邸宅を構えた住居です。

世に関口御殿と称され、一説に門下生200人と言われています。また、翌年七月には、長野県下高井郡上林温泉に別荘「養神山房」をしつらえ、大正三年七月に完成すましたが、これは後に「長寿山広業寺」と呼ばれることになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

本間耕曹:(ほんま こうぞう、1842年(天保13年6月)~1909年(明治42年)12月18日)は、明治時代の政治家。衆議院議員(1期)。浮世絵の蒐集家、浮世絵商。現在の山形県酒田市において生まれる。本間家4代目の本間光道の三男であった本間光和の次男として出生、幼名を友三郎と言った。早くから江戸へ出ており、江川太郎左衛門の塾で洋学や剣術を学んだ。また、一時は長崎の砲術家の高崎四郎右衛門のもとで塾頭を務め、蝦夷地の北方警備の任にあたった。戊辰戦争を前にサハリンから帰郷する際にはアカハネ・スネルの船で酒田に戻るが、その折に、スネルとの知遇を得て、本間家の銃器購入のため働いたほか、仙台藩、米沢藩、会津藩などの兵器の買い入れにも携わった。明治6年(1873年)には9ヶ月に亘ってドイツに行ってヨーロッパの新しい知識を習得した後、明治10年(1877年)に日本に帰国。東京警視庁大警部外国係を明治18年(1885年)まで奉職している。その後、明治25年(1892年)には第2回衆議院議員総選挙において当選。帝国議会議員として活躍している。議員生活の後は東京小石川において書画骨董商を営み、特に肉筆浮世絵の売買に全力を傾注した。なお、小林文七の蒐集品のなかには多数の耕曹コレクションが存在したとされており、小林を通してフリーア美術館に売却された葛飾北斎の肉筆画「漁夫樵夫図」(絹本2幅)、「煙管持つ立美人図」(絹本1幅)、「富嶽笛を吹く童子」(絹本1幅)などは元々、耕曹のコレクションであったといわれている。明治42年12月8日、兄の病気見舞いに応じて帰郷した際、鶴岡にて没した。享年68。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

さらにこの住居は「小熊幸一郎」なる人物に引き継がれます。

寺崎廣業と小熊幸一郎(函館における著名な樺太・北洋漁業家)美術愛好家の小熊にとって幸運であったのは、高名な日本画家寺崎廣業の邸宅を譲り受ける機会に恵まれたことであろう。自らの事業の拡大に伴う度々の上京に備えて、既に大正5年には東京に別宅を所有していたのであるが、このころ知人を通じてさらに条件の良い快適な住居を探していたものらしい。大正8年の4月になって、函館から上京中の堤清六に伴われて四谷にある売り家の某氏邸を訪問し、広壮な邸内を詳細に検分しているが、21日付けの「日誌」に「建物ハ業務ガ請負師木材商丈ケ十分ニ念入リナレドモ頗ル俗向キナリ」と記した通り、あまり気に入らない様子であった。ところが、同月28日、売りに出ていた小石川の寺崎廣業画伯の邸宅を一見し、「家屋ノ建築振リト云ヒ庭内の設備ト云ヒ流石画伯全盛ノ設計ニ係ル物故殆ンド欠点ト認ムル所ナク、実ニ美事ナル建築ナリ。殊ニ特長トスル所ハ華美ニ流レズ、高尚風雅ニ出来居ル点ニアリ」と「日誌」でも絶賛し、まさに購買意欲を大いに刺激されたのであった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

寺崎廣業は慶応2年秋田に生まれ、上京して古名画の模写から修業をはじめて、展覧会に出品しながら精進を重ね、遂には優美な画風で人気を得た画家であるが、それまでにも函館とは若干縁のある人でもあった。廣業が若い頃師事していた同郷の平福穂庵は、上京するまでの一時期函館に居住していて、滞在中は函館の雑誌に挿し絵を描いたりしていた画家であった。また明治27年、廣業が北海道旅行をした際には、その前年より門下生を養成していたという事情もあったのか、この函館で野田九浦と鳥谷幡山という2人の日本画家志望者を弟子にしているのである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

寺崎廣業は慶応2年秋田に生まれ、上京して古名画の模写から修業をはじめて、展覧会に出品しながら精進を重ね、遂には優美な画風で人気を得た画家であるが、それまでにも函館とは若干縁のある人でもあった。廣業が若い頃師事していた同郷の平福穂庵は、上京するまでの一時期函館に居住していて、滞在中は函館の雑誌に挿し絵を描いたりしていた画家であった。また明治27年、廣業が北海道旅行をした際には、その前年より門下生を養成していたという事情もあったのか、この函館で野田九浦と鳥谷幡山という2人の日本画家志望者を弟子にしているのである。 明治20年代、廣業はまだ無名画家に近い存在であったのだが、岡倉天心主催の日本青年絵画協会の展覧会で実力を発揮し、新派の日本画家として認められるようにもなっていた。一方、橋本雅邦の知遇を得ることによって、明治30年には32歳の若さで東京美術学校の助教授になることが出来た。さらに翌年、日本美術院創立にも関わり、第1回の絵画共進会では金牌は該当者がなかったものの、横山大観、下村観山と並んで銀牌を受賞している。また、廣業自身も天籟画塾を主宰し、弟子の養成に務めながら各種展覧会に出品を重ねて数々の賞を受け、明治40年には文部省が創設した美術展覧会(略称・文展)の審査員に任命されている。このようにして、大正5年に第1回天籟画塾展を開催した頃には、約300人の門下生を擁するまでになっていたのである。小熊が購入した旧寺崎邸(『小熊幸一郎伝』) さて、大正6年9月30日付けの「函館新聞」では「書畫の相場」と題した記事の中で、「一般の所では、ヤハリ現代大家の作品が高く賣れるさうで、東京で一時は観山、廣業、大観と言う順序であったものが昨今大観が第一である。廣業でも、大観でも、年に随つて落款を違へてくる。商賣人は夫を目やすに、新しいもの程値が高い。ソコデ廣業は最初『業』の字の横棒を二本書いたもので、之れを玄人は『二本廣業』と言ひ割が安い。次ぎに横棒の上左右の両點を書いた(大正期の晩年の作)のが高い」と報じ、当時の廣業の人気画家ぶりがうかがわれる。しかし、その後ほどなく大正8年2月21日に、全盛期の廣業は惜しまれながら世を去ったのである。 ところで、廣業は明治25年の結婚以来6回の転居を経ているが、同45年、47歳の時に小石川区関口町に引っ越してきた。小熊が寺崎邸を手に入れた大正8年11月25日付けの「日誌」によれば、「流石ハ現代一流美術大家ガ六ヶ年余ノ年月ヲ費シ心血ヲ濺ギタル丈ケアリ高尚優雅一点ノ難ズル処ナシ」と函館の知人への手紙に書いていることからすると、廣業は関口町に移転して間もなく邸宅の建築に着手したものと思われる。寺崎家では廣業没後の家政整理のために邸宅の売却を決めたもので、希望価格は20万円であったのだが、小熊は15万円に値を付け、それでも未亡人や嗣子廣載の了解を得ることが出来たため売買契約がまとまったものであった。 Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

小熊が故寺崎廣業邸を入手した評判は高く、10月2日の転居以来、この壮麗な邸内を鑑賞する目的の訪問者が押しかけ、口をきわめて皆一様に感嘆し、また、邸宅の意外な廉価には羨望の目を向けている。実際、小熊自身もハーバード大学へ留学中の長男信一郎への書簡の中でもこの事に触れ、「毎日遠近ノ知己友人ノ邸宅見物ニ忙殺サレ居ル。何分有名ナル大家ノ建築セル有名ナル邸宅故来観者一同驚嘆シ居ル。亦價格ノ意外ノ廉價ナルニモ一驚シ居ル。目下一般ノ評ニハ時價四五拾万ハ十分ナリト」と報告しているほどである(大正8年11月11日付「日誌」)。 この邸宅売却に伴い、寺崎家では廣業所蔵の遺品の売り立てを行ったものか、小熊は美術倶楽部に出向いて「寺崎氏ノ遺物入札下見」をしているが、「三、四点ノ外ハ格別ナ品ナシ」と断じている(大正8年10月4日付「日誌」)。しかし、10月6日に行われた入札では、「廣業氏遺物ノ天下ノ名品タル呉道子筆観音圖ノ幅ヲ金三萬五千円迄入札スルコトニ決シタリ」と記している。結局は、意外に高値が付かなかったようで、小熊の「美術品記録」によれば、この時は2万5800円で平山堂から入手したことになっている。このように次第に増えていく小熊のコレクションも、昭和3年になると画商へ売却したり、他の作品と交換するという記事が「日誌」に見えはじめる。「美術品金銭受拂帳」にも、明治33年から昭和2年までは買入代金の記載のみであったものが、売り物代金と差引支出金といった記録が登場するようになる。それを裏付ける事実として、同4年5月20日の「日誌」には東京の画商宛ての手紙に、「不用品賣却ノ件早ク好キ相手ヲ見付ケ御尽力ヲ乞フ。書画類ハ大抵東京邸ニアル。道具ハ半分當地ニアル。御来書次第直チニ送ル」と書いている。また、昭和5年と8年には、東京の美術倶楽部で大規模な所蔵品売り立てを行うが、財界不況の折りから「自分ノ物ヲ安ク賣ツテモ他ノ物ヲヨリ安ク買フニ良イカラ惜シクナイ」と達観していた小熊も、入札の状況を見て予想をはるかに超える安い値段に驚きを隠し切れない様子であった(昭和5年11月17日付「日誌」)。 これらの美術品売買記録については、昭和18年までその詳細を見ることが出来るが、大火の多い函館においては珍しく一度も財産焼失の憂き目にあったことのない小熊も、昭和20年5月の東京大空襲により、自慢の邸宅と愛蔵の美術品をすべて失うという不幸に見舞われたのであった。この年小熊は、元旦の「日誌」に「本年ハ愈々八十歳ノ長壽ヲ迎ヘタリ」と記しているのであるが、5月27日の項には東京からの報告を記載し、「昨日ノ大空襲ノ為メ大火災全焼シタ。予期シ居リタルコト故別ニ驚キモシナイガ、セメテ庫ダケ助ケタカツタ。併シ之レモ運命ダ。家屋ハ前ヨリ覺悟ハ仕テ居ツタガ美術品ハ実ニ惜イ。国家ノ財宝ダカラ…」と感慨を述べている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

天女散花:(てんにょさんか、てんにょさんげ、tiānnǚsànhuā)は、中国古代の典故であり、同時に故事成語で伝説。この物語を元にした京劇・黄梅戯・壁画も多い。「天女散花」という言葉は、元々は仏教の経典である「維摩経」の「観衆生品」の物語から来ている。百花仙子という天女が散花して菩薩や声聞弟子の道行を試すと、花は菩薩の体からは離れたが、声聞たちの体についた花はくっついて離れなかったというものである。またこの言葉は、雪などが舞い散るさまや野山の草花が山野を彩るのを喩えるのに用いられる。維摩経によれば、ある日、如来はインドの蓮花宝座で経を説いていると、突然瑞雲が東から来るのを見て、弟子の維摩詰が難病になっていることに悟る。そこで、大衆の弟子に見舞いに派遣する。如来は維摩居士がこの機会に仏典を解説するだろうと考えており、弟子達が学ぶ様子を検証するように天女を派遣した。天女は花かごを手に提げて飛んでいき、下界に来て頭を下げて見ると、維摩詰が弟子に教えを授けているところを見かけた。天女がすぐさま花かごの鮮花を下界へ撒くと、弟子舎利弗は全身花まみれとなった。みんなはとても不思議に思っていると、天女は言った。「結習未だ盡きざれば、固より花が身に著く。結習盡くれば、花身に著かず(煩悩を離れていないから花が身に付くのだ。煩悩を離れれば、花は体につかない)。」舎利弗は天女の教えを知り、ますます経文の勉強に励んだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

花籠は中国の伝説から幸せを呼ぶ文様とされてきました。花籠は中国の仙人のひとり・韓湘子の持ち物で美しい花籠を持った韓湘子がある日笙の音とともに鶴に乗って飛んで行った、という伝説があり、これにちなみ、花籠は美しい仙女の象徴とされてきました。

中国で桃といえば、不老長寿・幸運の果実とされ、女仙「西王母(せいおうぼ)」が関係しています。西王母は不老長寿を司る女神で、桃園を管理しています。そこには、不思議な力を持つ仙桃が、三千年に1度だけ実り、この伝承から、「三千年(みちとせ)の桃」という言葉がうまれています。「三千年の桃=非常に珍しくてめでたいもの」という例えになっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

本作品は印章のみが押印され、落款のない作品。なお印章の「騰龍軒主」の号は明治末頃からの使用ですので、その頃の作品と推定されます。

*資料には右側のような印章があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

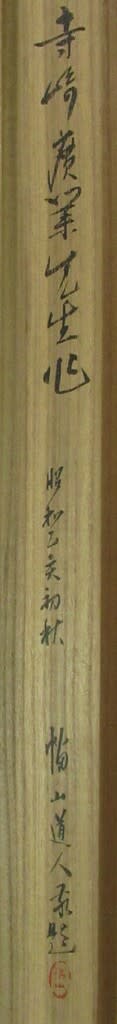

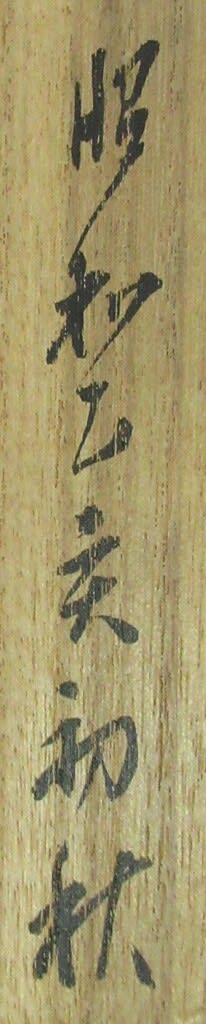

門下生であった鳥谷幡山のよる昭和10年の鑑定箱に収納されています。この鑑定の書付には違和感はありません。よほどの力作と鳥谷幡山が判断したと思われ、題書きは楷書体で書かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この作品は当方の150を超える作品中でも好きな作品のひとつ・・、今までに見たことのない作行きですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

強風の後・・・・、雰囲気が出ているかな??

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日の作品紹介ですが、寺崎廣業の画力をなめてはいけないと改めて感じさせてくれる作品です。この作品は紺泥に金彩で描かれている、寺崎廣業としては意欲的な作で、非常に珍しい作行きとなります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

稀有な作品 碧紙金泥佳人携花之図 寺崎廣業筆 明治末年頃碧紙金彩軸装 軸先象牙 鳥谷幡山 昭和10年の鑑定箱全体サイズ:縦2112*横748 画サイズ:縦1238*横600

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

本作品に押印されている「騰龍軒」についてですが、寺崎廣業は住居を「騰龍軒」と号したようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その住居として有名なのは大正元年(1912年)に小石川関口町にある故本間耕曹氏の邸宅を購入し、画室を増築し、庭を改造して大邸宅を構えた住居です。

世に関口御殿と称され、一説に門下生200人と言われています。また、翌年七月には、長野県下高井郡上林温泉に別荘「養神山房」をしつらえ、大正三年七月に完成すましたが、これは後に「長寿山広業寺」と呼ばれることになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本間耕曹:(ほんま こうぞう、1842年(天保13年6月)~1909年(明治42年)12月18日)は、明治時代の政治家。衆議院議員(1期)。浮世絵の蒐集家、浮世絵商。現在の山形県酒田市において生まれる。本間家4代目の本間光道の三男であった本間光和の次男として出生、幼名を友三郎と言った。早くから江戸へ出ており、江川太郎左衛門の塾で洋学や剣術を学んだ。また、一時は長崎の砲術家の高崎四郎右衛門のもとで塾頭を務め、蝦夷地の北方警備の任にあたった。戊辰戦争を前にサハリンから帰郷する際にはアカハネ・スネルの船で酒田に戻るが、その折に、スネルとの知遇を得て、本間家の銃器購入のため働いたほか、仙台藩、米沢藩、会津藩などの兵器の買い入れにも携わった。明治6年(1873年)には9ヶ月に亘ってドイツに行ってヨーロッパの新しい知識を習得した後、明治10年(1877年)に日本に帰国。東京警視庁大警部外国係を明治18年(1885年)まで奉職している。その後、明治25年(1892年)には第2回衆議院議員総選挙において当選。帝国議会議員として活躍している。議員生活の後は東京小石川において書画骨董商を営み、特に肉筆浮世絵の売買に全力を傾注した。なお、小林文七の蒐集品のなかには多数の耕曹コレクションが存在したとされており、小林を通してフリーア美術館に売却された葛飾北斎の肉筆画「漁夫樵夫図」(絹本2幅)、「煙管持つ立美人図」(絹本1幅)、「富嶽笛を吹く童子」(絹本1幅)などは元々、耕曹のコレクションであったといわれている。明治42年12月8日、兄の病気見舞いに応じて帰郷した際、鶴岡にて没した。享年68。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さらにこの住居は「小熊幸一郎」なる人物に引き継がれます。

寺崎廣業と小熊幸一郎(函館における著名な樺太・北洋漁業家)美術愛好家の小熊にとって幸運であったのは、高名な日本画家寺崎廣業の邸宅を譲り受ける機会に恵まれたことであろう。自らの事業の拡大に伴う度々の上京に備えて、既に大正5年には東京に別宅を所有していたのであるが、このころ知人を通じてさらに条件の良い快適な住居を探していたものらしい。大正8年の4月になって、函館から上京中の堤清六に伴われて四谷にある売り家の某氏邸を訪問し、広壮な邸内を詳細に検分しているが、21日付けの「日誌」に「建物ハ業務ガ請負師木材商丈ケ十分ニ念入リナレドモ頗ル俗向キナリ」と記した通り、あまり気に入らない様子であった。ところが、同月28日、売りに出ていた小石川の寺崎廣業画伯の邸宅を一見し、「家屋ノ建築振リト云ヒ庭内の設備ト云ヒ流石画伯全盛ノ設計ニ係ル物故殆ンド欠点ト認ムル所ナク、実ニ美事ナル建築ナリ。殊ニ特長トスル所ハ華美ニ流レズ、高尚風雅ニ出来居ル点ニアリ」と「日誌」でも絶賛し、まさに購買意欲を大いに刺激されたのであった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

寺崎廣業は慶応2年秋田に生まれ、上京して古名画の模写から修業をはじめて、展覧会に出品しながら精進を重ね、遂には優美な画風で人気を得た画家であるが、それまでにも函館とは若干縁のある人でもあった。廣業が若い頃師事していた同郷の平福穂庵は、上京するまでの一時期函館に居住していて、滞在中は函館の雑誌に挿し絵を描いたりしていた画家であった。また明治27年、廣業が北海道旅行をした際には、その前年より門下生を養成していたという事情もあったのか、この函館で野田九浦と鳥谷幡山という2人の日本画家志望者を弟子にしているのである。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

寺崎廣業は慶応2年秋田に生まれ、上京して古名画の模写から修業をはじめて、展覧会に出品しながら精進を重ね、遂には優美な画風で人気を得た画家であるが、それまでにも函館とは若干縁のある人でもあった。廣業が若い頃師事していた同郷の平福穂庵は、上京するまでの一時期函館に居住していて、滞在中は函館の雑誌に挿し絵を描いたりしていた画家であった。また明治27年、廣業が北海道旅行をした際には、その前年より門下生を養成していたという事情もあったのか、この函館で野田九浦と鳥谷幡山という2人の日本画家志望者を弟子にしているのである。 明治20年代、廣業はまだ無名画家に近い存在であったのだが、岡倉天心主催の日本青年絵画協会の展覧会で実力を発揮し、新派の日本画家として認められるようにもなっていた。一方、橋本雅邦の知遇を得ることによって、明治30年には32歳の若さで東京美術学校の助教授になることが出来た。さらに翌年、日本美術院創立にも関わり、第1回の絵画共進会では金牌は該当者がなかったものの、横山大観、下村観山と並んで銀牌を受賞している。また、廣業自身も天籟画塾を主宰し、弟子の養成に務めながら各種展覧会に出品を重ねて数々の賞を受け、明治40年には文部省が創設した美術展覧会(略称・文展)の審査員に任命されている。このようにして、大正5年に第1回天籟画塾展を開催した頃には、約300人の門下生を擁するまでになっていたのである。小熊が購入した旧寺崎邸(『小熊幸一郎伝』) さて、大正6年9月30日付けの「函館新聞」では「書畫の相場」と題した記事の中で、「一般の所では、ヤハリ現代大家の作品が高く賣れるさうで、東京で一時は観山、廣業、大観と言う順序であったものが昨今大観が第一である。廣業でも、大観でも、年に随つて落款を違へてくる。商賣人は夫を目やすに、新しいもの程値が高い。ソコデ廣業は最初『業』の字の横棒を二本書いたもので、之れを玄人は『二本廣業』と言ひ割が安い。次ぎに横棒の上左右の両點を書いた(大正期の晩年の作)のが高い」と報じ、当時の廣業の人気画家ぶりがうかがわれる。しかし、その後ほどなく大正8年2月21日に、全盛期の廣業は惜しまれながら世を去ったのである。 ところで、廣業は明治25年の結婚以来6回の転居を経ているが、同45年、47歳の時に小石川区関口町に引っ越してきた。小熊が寺崎邸を手に入れた大正8年11月25日付けの「日誌」によれば、「流石ハ現代一流美術大家ガ六ヶ年余ノ年月ヲ費シ心血ヲ濺ギタル丈ケアリ高尚優雅一点ノ難ズル処ナシ」と函館の知人への手紙に書いていることからすると、廣業は関口町に移転して間もなく邸宅の建築に着手したものと思われる。寺崎家では廣業没後の家政整理のために邸宅の売却を決めたもので、希望価格は20万円であったのだが、小熊は15万円に値を付け、それでも未亡人や嗣子廣載の了解を得ることが出来たため売買契約がまとまったものであった。 Image may be NSFW.

Clik here to view.

小熊が故寺崎廣業邸を入手した評判は高く、10月2日の転居以来、この壮麗な邸内を鑑賞する目的の訪問者が押しかけ、口をきわめて皆一様に感嘆し、また、邸宅の意外な廉価には羨望の目を向けている。実際、小熊自身もハーバード大学へ留学中の長男信一郎への書簡の中でもこの事に触れ、「毎日遠近ノ知己友人ノ邸宅見物ニ忙殺サレ居ル。何分有名ナル大家ノ建築セル有名ナル邸宅故来観者一同驚嘆シ居ル。亦價格ノ意外ノ廉價ナルニモ一驚シ居ル。目下一般ノ評ニハ時價四五拾万ハ十分ナリト」と報告しているほどである(大正8年11月11日付「日誌」)。 この邸宅売却に伴い、寺崎家では廣業所蔵の遺品の売り立てを行ったものか、小熊は美術倶楽部に出向いて「寺崎氏ノ遺物入札下見」をしているが、「三、四点ノ外ハ格別ナ品ナシ」と断じている(大正8年10月4日付「日誌」)。しかし、10月6日に行われた入札では、「廣業氏遺物ノ天下ノ名品タル呉道子筆観音圖ノ幅ヲ金三萬五千円迄入札スルコトニ決シタリ」と記している。結局は、意外に高値が付かなかったようで、小熊の「美術品記録」によれば、この時は2万5800円で平山堂から入手したことになっている。このように次第に増えていく小熊のコレクションも、昭和3年になると画商へ売却したり、他の作品と交換するという記事が「日誌」に見えはじめる。「美術品金銭受拂帳」にも、明治33年から昭和2年までは買入代金の記載のみであったものが、売り物代金と差引支出金といった記録が登場するようになる。それを裏付ける事実として、同4年5月20日の「日誌」には東京の画商宛ての手紙に、「不用品賣却ノ件早ク好キ相手ヲ見付ケ御尽力ヲ乞フ。書画類ハ大抵東京邸ニアル。道具ハ半分當地ニアル。御来書次第直チニ送ル」と書いている。また、昭和5年と8年には、東京の美術倶楽部で大規模な所蔵品売り立てを行うが、財界不況の折りから「自分ノ物ヲ安ク賣ツテモ他ノ物ヲヨリ安ク買フニ良イカラ惜シクナイ」と達観していた小熊も、入札の状況を見て予想をはるかに超える安い値段に驚きを隠し切れない様子であった(昭和5年11月17日付「日誌」)。 これらの美術品売買記録については、昭和18年までその詳細を見ることが出来るが、大火の多い函館においては珍しく一度も財産焼失の憂き目にあったことのない小熊も、昭和20年5月の東京大空襲により、自慢の邸宅と愛蔵の美術品をすべて失うという不幸に見舞われたのであった。この年小熊は、元旦の「日誌」に「本年ハ愈々八十歳ノ長壽ヲ迎ヘタリ」と記しているのであるが、5月27日の項には東京からの報告を記載し、「昨日ノ大空襲ノ為メ大火災全焼シタ。予期シ居リタルコト故別ニ驚キモシナイガ、セメテ庫ダケ助ケタカツタ。併シ之レモ運命ダ。家屋ハ前ヨリ覺悟ハ仕テ居ツタガ美術品ハ実ニ惜イ。国家ノ財宝ダカラ…」と感慨を述べている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

天女散花:(てんにょさんか、てんにょさんげ、tiānnǚsànhuā)は、中国古代の典故であり、同時に故事成語で伝説。この物語を元にした京劇・黄梅戯・壁画も多い。「天女散花」という言葉は、元々は仏教の経典である「維摩経」の「観衆生品」の物語から来ている。百花仙子という天女が散花して菩薩や声聞弟子の道行を試すと、花は菩薩の体からは離れたが、声聞たちの体についた花はくっついて離れなかったというものである。またこの言葉は、雪などが舞い散るさまや野山の草花が山野を彩るのを喩えるのに用いられる。維摩経によれば、ある日、如来はインドの蓮花宝座で経を説いていると、突然瑞雲が東から来るのを見て、弟子の維摩詰が難病になっていることに悟る。そこで、大衆の弟子に見舞いに派遣する。如来は維摩居士がこの機会に仏典を解説するだろうと考えており、弟子達が学ぶ様子を検証するように天女を派遣した。天女は花かごを手に提げて飛んでいき、下界に来て頭を下げて見ると、維摩詰が弟子に教えを授けているところを見かけた。天女がすぐさま花かごの鮮花を下界へ撒くと、弟子舎利弗は全身花まみれとなった。みんなはとても不思議に思っていると、天女は言った。「結習未だ盡きざれば、固より花が身に著く。結習盡くれば、花身に著かず(煩悩を離れていないから花が身に付くのだ。煩悩を離れれば、花は体につかない)。」舎利弗は天女の教えを知り、ますます経文の勉強に励んだ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

花籠は中国の伝説から幸せを呼ぶ文様とされてきました。花籠は中国の仙人のひとり・韓湘子の持ち物で美しい花籠を持った韓湘子がある日笙の音とともに鶴に乗って飛んで行った、という伝説があり、これにちなみ、花籠は美しい仙女の象徴とされてきました。

中国で桃といえば、不老長寿・幸運の果実とされ、女仙「西王母(せいおうぼ)」が関係しています。西王母は不老長寿を司る女神で、桃園を管理しています。そこには、不思議な力を持つ仙桃が、三千年に1度だけ実り、この伝承から、「三千年(みちとせ)の桃」という言葉がうまれています。「三千年の桃=非常に珍しくてめでたいもの」という例えになっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は印章のみが押印され、落款のない作品。なお印章の「騰龍軒主」の号は明治末頃からの使用ですので、その頃の作品と推定されます。

*資料には右側のような印章があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

門下生であった鳥谷幡山のよる昭和10年の鑑定箱に収納されています。この鑑定の書付には違和感はありません。よほどの力作と鳥谷幡山が判断したと思われ、題書きは楷書体で書かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

この作品は当方の150を超える作品中でも好きな作品のひとつ・・、今までに見たことのない作行きですね。