先週はお月見・・・。仏間の縁側の網戸とガラスもきれいにしておいてよかった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

家族皆でだんごを食べながらお月見で、今年は雲一つない満月を堪能できました。暑い中でのガラス拭きが報われた至福のひととき・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古染付の作品で、お茶碗に使用できる作品は非常に少ないようです。火入れのように内部に釉の掛けていない作品はいくら出来が良くても茶碗に不適切ですね。また鉢のような作品で夏用の平茶碗に使えないことがはないのですが、器形の薄さが熱を伝えすぎて熱くて持てない作品もあります。あくまでのぬるいお茶にしか使えない・・・。ともかく古染付は皿のような器の数が多く、器形として茶碗を目的として作っているものは数が少ないし、出来の良いものは非常に数が少ない・・。そんな状況で見つけた本日の作品です。

*ただそもそも古染付に茶碗に適用されるように作ってたものがあるかどうかは不詳です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

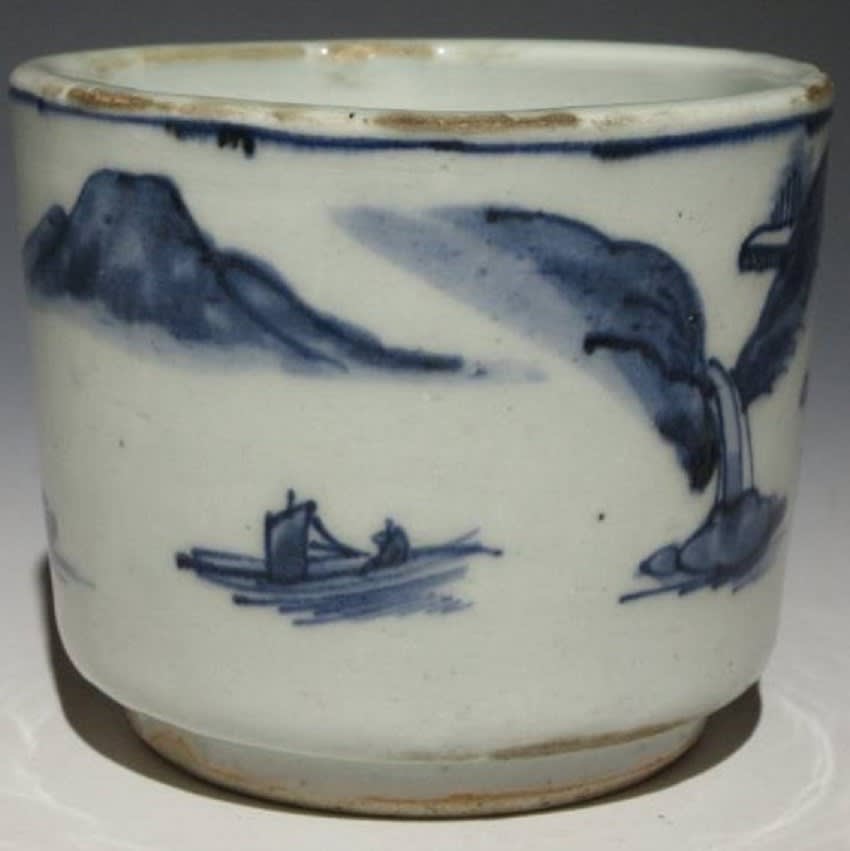

贋作考 伝古染付 山水図沓形小服茶碗合箱口径105*高台径*高さ83

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古染付とは南方民窯の呉須手とは区別され、一般に中国,明末・天啓年間(1621年~1627年)あるいは崇禎年間(1621年~1644年)頃に作られ、江西・景徳鎮の民窯にて焼かれた染付磁器ことです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

明らかに日本向けとされるものも含まれ、重厚なつくり、陶工の意匠を素直に表した飄逸みにあふれる文様が特徴です。その味わい深い古染付、茶人に親しまれることによって日本では珍重され、中国には遺品が皆無であり、ほとんどの遺品は日本にのみ伝わっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古染付の呼称については諸説ありますが、江戸時代の資料にはみられないことからも決して古くから使われていた言葉ではないとされています。茶会記や箱書きによると、それ以前には「南京」つまり中国渡りの染付との意味で「染付南京」と呼ばれていたようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その後江戸後期に伝わった煎茶道具の清朝染付に対して、初期に渡った古渡りの染付を「古染付」と呼ばれたとの説が一般的です。天啓の染付を、我国では俗に「古染付」と呼んでいますが、それは何時頃、誰によって名付けられたものかは判然としません。当時以後の茶会記や陶書関係のどこを見ても、その名は見当らないそうです。いずれにしても、その時期はせいぜい百年位前ではなかろうかといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「元」に始まったといわれる染付が、「明」に入って宣徳、成化、嘉靖、万暦、天啓、崇禎と続き、それぞれの時代の作風が見栄えを競って咲き誇った中で、どうして天啓の染付だけが「古染付」と呼ばれたのは、茶人による特注の日本向特別品という意味合にも関係するようです。そして数ある染付の中で、特に天啓染付だけを別に呼称したのは、その風雅な作風を重んじ、他の時代の染付と敢えて区別した数寄者の慧眼と、粋な心根にあると言わねばならないとされています。天啓染付にこの様な愛称を与へた人の機智もさることながら「古染付」とは正に言い得て妙であり、染付へのほのかな郷愁をこれ程に微妙に匂わした呼び名はないであろうと評されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

明末の景徳鎮(萬暦年間)における御器廠への焼造下命はおびただしい量となり、碁石・碁盤・碁罐・屏風・燭台・筆管といった食器の類ではないものまで用命されるようになります。その結果、原料の消費は甚だしく採土坑は深く掘り下げられ、役人は私腹を肥やし、陶工らは辛酸を舐めることとなります。

しかし、萬暦帝の崩御により御器焼造は中止となり御器廠は事実上の閉鎖を迎える。このような背景の中、景徳鎮の民窯によっていわゆる古染付、天啓赤絵・芙蓉手・祥瑞・南京赤絵が生み出されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古染付の生まれた天啓(1621年~1627年)は、万暦につづく7年間で、約300年の明朝の歴史の中で、国力の最も衰微した末期に当り、景徳鎮窯業史からみれば、乱世という社会情勢の中で、これまで主役を演じて来た御器が廃止され、それに代って民窯の活動が一段と盛んになった時期です。俗に天啓染付と称する一種独特のやきものが生まれて来たのは、この様な時代背景があってのことで、天啓年代に至って突如として出現したものではなく、万暦年間に既にその萠芽は見られ、官窯が消退したために、官窯の特徴であったかたさが次第に消えて、勢い民窯の風味が表に出てきて、それが古染付の母体となったとされます。従って年代的には、どこからどこが古染付の出現した時代かは判断とせず、天啓を中心とした明未清初の端境期のやきものとうけとめた方が適切であるとされます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この様な生い立ちの古染付はいかにも中国陶磁の伝統を笑うかの様に自由奔放で、さり気ないものとなっています。律義に、しかも均等に余白を唐草模様や雲竜文で埋め尽すような明代の染付に較べ、古染付の絵付は、いかにもおおらかで、屈託がないものです。

そこには、こうしなければならないといった制約もなければ、そうなるのが当然といった習慣めいた惰性もありません。その文様において描線が曲っていようと、線が一本余っても足りなくても、また太くても細くても、一向にお構いなしといった鷹揚さが、反って古染付の古拙ぶりを助長し、その面目を躍如とさせています。 また、線描きを主とした幾何様文でも、輪文、網文、麦藁文、石畳文、更紗文など、描線が自由にのびのびとしながらも、決してバランスを崩さず、沃気に満ちた現代陶芸がいくら頑張っても真似の出来ない風雅を醸し出しています。 そこに描かれるものは、山水を始めとして、花鳥、人物、動物、故事、物語など、何事も画題となり、あらかじめ意図された意匠がないかの如く、自由でかつ、即興的です。 そして、絵付の展開は甚だ詩情的であり、説話的である。この様な卓抜なデザインは、初期伊万里染付のごく一部を除いては例をみないものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

虫喰:天啓で使われていた陶土は決して上質のものではなく、そのため焼成時に胎土と釉薬の収縮率の違いから生まれてしまいます。特に口縁部は釉が薄く掛かるために気孔が生じて空洞となり、冷却時にその気孔がはじけて素地をみせるめくれがのこってしまう。本来、技術的には問題となるところを当時の茶人は、虫に食われた跡と見立て鑑賞の対象とした。古染付特有の特徴であることも知られています。

絵付:土青による濃青な発色をうまく使い、様々な器形に合わせて絵画的な表現を用いて絵付を行った。それまでの型にはまった様式から一歩踏み出し、自由奔放な筆致で明末文人画を例にとった山水や花鳥、羅漢・達磨など描いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

器形:中国では元来、小皿の形の多くは円形をなしている。古染付でも円形の小皿は多くみられ、その他にも様々な器形がつくられている。十字形手鉢・木瓜形手鉢・扇形向付といったものは織部に見られる器形であり、日本から木型等を送り注文をしていたのではないだろうかとも想像されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

轆轤を専門としていた景徳鎮において、手捻ねりへの突然の変更は難しいものです。しかし、その注文に応じていくうちに更に独創的な形(菊形・桃形・柏形・魚形・馬形・海老形・兎形)を生み出し、古染付独自の器形をつくり上げていったことは確かだとされています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品もまた日本からの注文作品と思われ、織部に倣った沓形の木型を送って作らせた可能性が高いと想像されます。そのようなことから沓形の稚拙さも頷けますね。

*虫喰は意図的に付けることも可能であることから本作品はあくまでも「伝古染付」となります。

茶碗における古染付系統では当方では下記の作品を紹介しています。

古染付 草花文茶碗 銅覆輪 杉古丸箱口径128*高さ80*高台径

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

下記のようなものの、ただしこれは益々怪しい作品ですし、もともと古染付には分類されない作品でしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

本作品はとりあえず使ってみよう・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

器としての作品はともかく飾らない、使わないはご法度・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

家族皆でだんごを食べながらお月見で、今年は雲一つない満月を堪能できました。暑い中でのガラス拭きが報われた至福のひととき・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古染付の作品で、お茶碗に使用できる作品は非常に少ないようです。火入れのように内部に釉の掛けていない作品はいくら出来が良くても茶碗に不適切ですね。また鉢のような作品で夏用の平茶碗に使えないことがはないのですが、器形の薄さが熱を伝えすぎて熱くて持てない作品もあります。あくまでのぬるいお茶にしか使えない・・・。ともかく古染付は皿のような器の数が多く、器形として茶碗を目的として作っているものは数が少ないし、出来の良いものは非常に数が少ない・・。そんな状況で見つけた本日の作品です。

*ただそもそも古染付に茶碗に適用されるように作ってたものがあるかどうかは不詳です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

贋作考 伝古染付 山水図沓形小服茶碗合箱口径105*高台径*高さ83

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古染付とは南方民窯の呉須手とは区別され、一般に中国,明末・天啓年間(1621年~1627年)あるいは崇禎年間(1621年~1644年)頃に作られ、江西・景徳鎮の民窯にて焼かれた染付磁器ことです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

明らかに日本向けとされるものも含まれ、重厚なつくり、陶工の意匠を素直に表した飄逸みにあふれる文様が特徴です。その味わい深い古染付、茶人に親しまれることによって日本では珍重され、中国には遺品が皆無であり、ほとんどの遺品は日本にのみ伝わっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古染付の呼称については諸説ありますが、江戸時代の資料にはみられないことからも決して古くから使われていた言葉ではないとされています。茶会記や箱書きによると、それ以前には「南京」つまり中国渡りの染付との意味で「染付南京」と呼ばれていたようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その後江戸後期に伝わった煎茶道具の清朝染付に対して、初期に渡った古渡りの染付を「古染付」と呼ばれたとの説が一般的です。天啓の染付を、我国では俗に「古染付」と呼んでいますが、それは何時頃、誰によって名付けられたものかは判然としません。当時以後の茶会記や陶書関係のどこを見ても、その名は見当らないそうです。いずれにしても、その時期はせいぜい百年位前ではなかろうかといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「元」に始まったといわれる染付が、「明」に入って宣徳、成化、嘉靖、万暦、天啓、崇禎と続き、それぞれの時代の作風が見栄えを競って咲き誇った中で、どうして天啓の染付だけが「古染付」と呼ばれたのは、茶人による特注の日本向特別品という意味合にも関係するようです。そして数ある染付の中で、特に天啓染付だけを別に呼称したのは、その風雅な作風を重んじ、他の時代の染付と敢えて区別した数寄者の慧眼と、粋な心根にあると言わねばならないとされています。天啓染付にこの様な愛称を与へた人の機智もさることながら「古染付」とは正に言い得て妙であり、染付へのほのかな郷愁をこれ程に微妙に匂わした呼び名はないであろうと評されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

明末の景徳鎮(萬暦年間)における御器廠への焼造下命はおびただしい量となり、碁石・碁盤・碁罐・屏風・燭台・筆管といった食器の類ではないものまで用命されるようになります。その結果、原料の消費は甚だしく採土坑は深く掘り下げられ、役人は私腹を肥やし、陶工らは辛酸を舐めることとなります。

しかし、萬暦帝の崩御により御器焼造は中止となり御器廠は事実上の閉鎖を迎える。このような背景の中、景徳鎮の民窯によっていわゆる古染付、天啓赤絵・芙蓉手・祥瑞・南京赤絵が生み出されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古染付の生まれた天啓(1621年~1627年)は、万暦につづく7年間で、約300年の明朝の歴史の中で、国力の最も衰微した末期に当り、景徳鎮窯業史からみれば、乱世という社会情勢の中で、これまで主役を演じて来た御器が廃止され、それに代って民窯の活動が一段と盛んになった時期です。俗に天啓染付と称する一種独特のやきものが生まれて来たのは、この様な時代背景があってのことで、天啓年代に至って突如として出現したものではなく、万暦年間に既にその萠芽は見られ、官窯が消退したために、官窯の特徴であったかたさが次第に消えて、勢い民窯の風味が表に出てきて、それが古染付の母体となったとされます。従って年代的には、どこからどこが古染付の出現した時代かは判断とせず、天啓を中心とした明未清初の端境期のやきものとうけとめた方が適切であるとされます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この様な生い立ちの古染付はいかにも中国陶磁の伝統を笑うかの様に自由奔放で、さり気ないものとなっています。律義に、しかも均等に余白を唐草模様や雲竜文で埋め尽すような明代の染付に較べ、古染付の絵付は、いかにもおおらかで、屈託がないものです。

そこには、こうしなければならないといった制約もなければ、そうなるのが当然といった習慣めいた惰性もありません。その文様において描線が曲っていようと、線が一本余っても足りなくても、また太くても細くても、一向にお構いなしといった鷹揚さが、反って古染付の古拙ぶりを助長し、その面目を躍如とさせています。 また、線描きを主とした幾何様文でも、輪文、網文、麦藁文、石畳文、更紗文など、描線が自由にのびのびとしながらも、決してバランスを崩さず、沃気に満ちた現代陶芸がいくら頑張っても真似の出来ない風雅を醸し出しています。 そこに描かれるものは、山水を始めとして、花鳥、人物、動物、故事、物語など、何事も画題となり、あらかじめ意図された意匠がないかの如く、自由でかつ、即興的です。 そして、絵付の展開は甚だ詩情的であり、説話的である。この様な卓抜なデザインは、初期伊万里染付のごく一部を除いては例をみないものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

虫喰:天啓で使われていた陶土は決して上質のものではなく、そのため焼成時に胎土と釉薬の収縮率の違いから生まれてしまいます。特に口縁部は釉が薄く掛かるために気孔が生じて空洞となり、冷却時にその気孔がはじけて素地をみせるめくれがのこってしまう。本来、技術的には問題となるところを当時の茶人は、虫に食われた跡と見立て鑑賞の対象とした。古染付特有の特徴であることも知られています。

絵付:土青による濃青な発色をうまく使い、様々な器形に合わせて絵画的な表現を用いて絵付を行った。それまでの型にはまった様式から一歩踏み出し、自由奔放な筆致で明末文人画を例にとった山水や花鳥、羅漢・達磨など描いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

器形:中国では元来、小皿の形の多くは円形をなしている。古染付でも円形の小皿は多くみられ、その他にも様々な器形がつくられている。十字形手鉢・木瓜形手鉢・扇形向付といったものは織部に見られる器形であり、日本から木型等を送り注文をしていたのではないだろうかとも想像されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

轆轤を専門としていた景徳鎮において、手捻ねりへの突然の変更は難しいものです。しかし、その注文に応じていくうちに更に独創的な形(菊形・桃形・柏形・魚形・馬形・海老形・兎形)を生み出し、古染付独自の器形をつくり上げていったことは確かだとされています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品もまた日本からの注文作品と思われ、織部に倣った沓形の木型を送って作らせた可能性が高いと想像されます。そのようなことから沓形の稚拙さも頷けますね。

*虫喰は意図的に付けることも可能であることから本作品はあくまでも「伝古染付」となります。

茶碗における古染付系統では当方では下記の作品を紹介しています。

古染付 草花文茶碗 銅覆輪 杉古丸箱口径128*高さ80*高台径

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下記のようなものの、ただしこれは益々怪しい作品ですし、もともと古染付には分類されない作品でしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品はとりあえず使ってみよう・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

器としての作品はともかく飾らない、使わないはご法度・・・。