高価な色絵顔料を大量に使用した色絵古九谷や青手古九谷の生産は、染付に比べて桁違いにコストが掛かった事は容易に推測でき、加賀藩前田家、大名家、関西富裕商人が主な購買層でした。

![]()

特に前田家は中国磁器(古染付、祥瑞、南京赤絵等)の愛着が深かった事で知られます。

![]()

1640年代の明・清王朝交代に伴う内乱によって景徳鎮磁器が海外輸出の中断を余儀なくされると、代替品となる国産の高級色絵磁器を求める声が急速に高まりました。前田家屋敷跡(東京大学本郷構内遺跡)からは五彩手を中心に質の高い古九谷が出土しており、富裕層は豪奢な宴席で魚や鳥を盛り付ける大皿を好んだ事から、国内でも存在の少なかった40cmを超える古九谷大皿が生産されました。これが現在珍重されている青手や色絵の古九谷の大皿です。

![]()

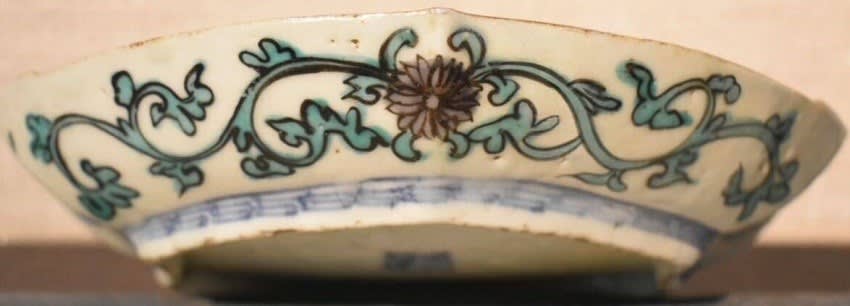

九谷五彩 無花果文長丸変形端(小)皿合箱最大幅150*奥行*高さ27

![]()

色絵 (五彩手)は、1640年代に中国陶磁の影響を受けて古九谷様式に属する色絵磁器が作られたものです。この作品は「九谷五彩」と呼ばれ、約1,300℃で本焼きされた色絵素地の白地に緑・黄・紫・紺青・赤の色絵の具を自在に活用して、錦窯に入れて低火度の約800℃で絵付けされた作品です。5色の色絵の具をフル活用することから、「五彩手」とも呼ばれます。

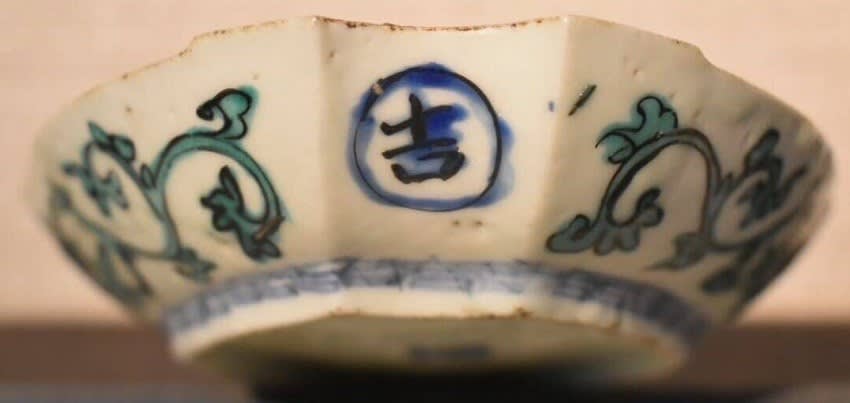

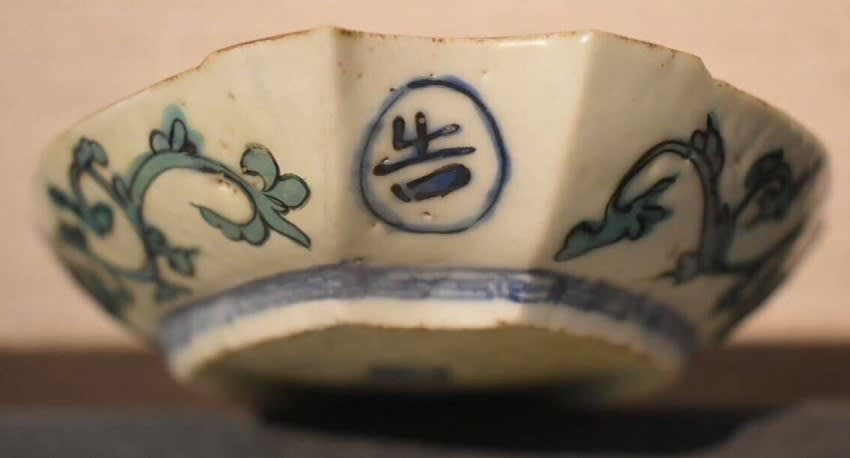

器の中央に、作品のモチーフを絵画的・写実的に描くことも、色絵の特徴です。作品の見どころは、屏風や掛軸から器へ抜け出してきたかのような絵画を描いた、熟練された絵付けの筆づかいです。筆致に少しの渋滞も見られず、のびのびとして柔らかく、構図の巧みなところから、絵付は絵師から習っていたものと推定されています。色絵の古九谷は、中国の明王朝末期から清王朝初期にかけての色絵磁器(天啓赤絵や南京赤絵、五彩手など)がモデルになっているとも言われ、大皿 (大平鉢) から小皿 (端皿) に至るまで、中国風の人物・動物・山水 (風景) を見事に描写した名品が数多く残されています。裏面には草花文などの文様を丁寧に描き、高台内には、染付に「角福」、「誉」等の様々な銘款が用いられました。

![]()

本日紹介する作品はは大きな作品ではなく端皿(小皿)ですので、このことについて推察してみました。

石川県九谷焼美術館の説明でも「古九谷にしても吉田屋窯にしても一品ものである」と説明していますが、中皿と言われる7寸皿、端皿と呼んでいる小皿については本来一式10枚とか20枚の組皿であったのです。そのことを示す資料として、前田侯爵家から伝わった台帳には古九谷の端皿である「色絵樹下美人図輪花中皿」が20枚であると書かれています。

古九谷での皿の呼ばれ方についてですが、江戸時代の記録によると、今呼んでいる中皿(7寸皿)が大皿となっています。加賀の国では、古九谷の場合、30センチ以上の大皿を平鉢、7寸のものを大皿と呼び、あとは小皿、豆皿となっています。

古九谷の端皿は誕生したその時から鑑賞のためだけでにあったのではなく、本来は使うために生まれてきたものです。つまり、ある時期には取皿とか向付とか、いろいろな使い方をされたのです。それは、大皿にも言えますが、端皿をよく見ると、表面にスリ傷、使用痕、箸ずれの跡もからわかります。裏返せば、北陸加賀に伝わった古九谷の中には、確かに九谷焼のルーツであるといわれますが、ある時期までは今考えられている以上の高い骨董的価値を持っていないものがあったともいえるのでしょう。

しかしながら、近年、特に明治の終り頃から大正の初めにかけ、古九谷、鍋島、柿右衛門などのいわゆる鑑賞陶器の価値が大きく見直された時期があり、特にいわゆる“古九谷”と言われるものが全国的に大変高価なものとしてもてはやされました。そのため、小皿、中皿と言われるものについても10枚・20枚という組皿で伝世したにもかかわらず、大変愛くるしい作品が多かったため1枚だけでも骨董の世界で流通するようになってから、こうした皿を端皿と言うようになったとされます。

ただ、古九谷の端皿に5枚組も見られることがあります。一枚きりになって伝わってきたものが多い中で、稀な例として5枚組で残っています。なぜかというと、これは茶道(茶懐石)による人数と関係があるといわれています。

![]()

古九谷の端皿で、さまざまな形の“見込み”に描かれている絵文様には人物、花鳥、山水、そして植物もあり、さまざまなものが小さな宇宙の中に凝縮されています。九谷五彩(緑・紫・黄・紺青・赤)といわれ、5つの絵の具だけで大変多彩に描かれている絵文様はまるで展覧会の絵のように見えます。口縁部分には油絵の額縁のような縁文様がついていて、額縁のデザインとしても人の目を引きつけます。

![]()

古九谷の端皿を展覧するとき、どんな形をしているか、そして口縁の模様つまり額縁部分がどのようなデザインがなされているか、そして“見込み”と言われる中央にどんな絵が描かれているのか、こういう三つの要素からゆっくり一枚一枚絵画を鑑賞するようなことができるのが、古九谷色絵の端皿に魅力なのでしょう。

![]()

色絵九谷の色の中で、黄色の唐草を端皿全体に充填するのは非常に手間がかかることから、黄色の唐草がうまい作品は上手であると昔からよく言われています。

古九谷の端皿に見られるその筆致の巧みさは、明治以降の名人達も黄色の唐草をなんとか模倣しようと一生懸命に描いてきました。しかし、古九谷の黄色の唐草のような丸みというか、美しい唐草の描き様というのは中々再現されていないのです。中には古九谷と思われる作品もありますが、実は明治時代に焼かれた古九谷写しの模倣古九谷であることがあります。

![]()

皿と言えば丸というふうに決まりきっていますが、実は古九谷の端皿は方形・四角、ひし形、6角と、様々です。しかも、同じ方形・四角といっても、“隅入り”という四方の角を中に入れ込んでいる、非常に凝ったものがあります。恐らく、この形状の基になったものはお盆だとかいろいろなものが既にあった漆器であろうと考えられます。中には小判型の長い丸の皿という珍しいものもあります。

素地を作るとき、日本や中国の漆器の形状をある程度参考にした上で、形状を指示したのではなかろうかと想像され、形一つをとって見ても相当高い水準の形状を求めていることがわかります。

![]()

明治に入ってからの九谷焼の陶工たちは、古九谷の端皿をまず再現する、写すという仕事から手をつけていきました。大聖寺藩の元侍であった竹内吟秋が古九谷の再現に取り組み、もっとも苦心をしたところは、そこに描かれている絵、使われている絵具の発色であっと言われます。吟秋の子孫の家には、吟秋がその当時石川県に残っていた古九谷の持ち主を1点1点訪ね、それを全部手書きで色絵にした、古九谷図というものが残っています。そこには、吟秋が古九谷であると認識していた幕末から明治の初めにかけて存在したものが全部収められています。吟秋はそのいわゆる下絵を基にして古九谷を再現してきたもの、いわゆる倣古九谷には端皿の習作品が今に伝わっていています。そして、古九谷が江戸時代を通じて九谷焼のルーツであり非常に珍重されたことを示すものとして、大正から昭和初めくらいまでの間に、吟秋とかいう名工が作った倣古九谷ではない、模倣古九谷の端皿たくさん伝わっています。

こうした古九谷写しの端皿は、大変良くできており、すばらしい出来ですが、それを作った人は贋作を作ろうとしたわけ訳ではないのです。まず、彼らは古九谷写しの端皿を習作(練習のためつくること)し、模倣するというところから九谷焼の世界に入っていったのです。やがて旅館、料亭からの要請に基づき、色を付ける人たち、形を作る人たちが、それぞれ古九谷を再現しようとして作ったものであります。つまり、我々の何世代か前の人々が料理を盛った古九谷写しの端皿を大いに楽しんだ時代があったということです。ただしこの頃に作られた色絵九谷を古九谷と称するのは厳密には間違いとなりますね。

![]()

銘「承應弐歳」の意味するところ:古九谷の端皿の高台の中には何も書いてないものもありますが、書かれている銘は、基本的に「福」の字が一番多く、その次に「禄」となっていて、おめでたい文字が非常に多いのです。一方日本製の磁器には「大明嘉靖年製」という中国陶磁器の銘をそのまま写したものがありますが、明国の嘉靖(1522-1566)という年号であるからあまり意味がないのです。

ところが、たくさんの古九谷の端皿に日本の年号「承應弐歳」が入っているものが僅かにあり、しかも「承應弐歳」銘以外ないためとても重要な意味を持っています。「承應弐歳」とは、承応2年(1653)のことで、いわゆる古九谷の窯が始まったとされる明暦元年の2年前にあたります。そこで、承応2年というのは、何かを記念した、何かがこれから始まる、そういった年号を注文主がわざわざ書かせたのであろうと考えられています。九谷焼作家 北出不二雄氏は「日本のやきもの 九谷」(淡交社)で『承応2年(1653年)、九谷村で白磁が焼き始められる2年前、知行高1万5千石分、侍24名が、大聖寺藩から金沢本藩に召し帰された。7万石の大聖寺藩にあって、1万5千石は大きい。費用がかかる大事業である古九谷の藩窯運営に備えて、前田利常がこれらの侍を本藩に受け入れ、利治のこの古九谷の事業を支援した』と述べられています。藩士が召し返されたことが大聖寺藩と加賀藩との間で取り決められ、いよいよ土木工事である古九谷の登窯を築くことを始めたのであろうと解釈されています。

そして、石川県九谷焼美術館 中矢進一副館長は『古九谷色絵磁器の事業を始めるにあたり、色絵の技術が先行して加賀に入ってきたのではないか、その絵の具でもって絵付する白磁そのものが有田からの移入素地であったではなかろうか、その記念すべきときが承応2年で、素地を発注したときの銘がこれではないか』と解釈されています。加えて「承應弐歳」銘だけが突出して古九谷様式の中にあるので、それをもってどう解釈するのかについては、それぞれの立場によって違うものの、「承應弐歳」銘のある皿には大きな歴史的事実というものがそのバックボーンにあるとする見解を示されているとされています。

![]()

北出塔次郎(1898-1968大聖寺藩の御用窯 松山窯に従事していた北出宇与門の後継者)は、所蔵していた古九谷の端皿「色絵梅樹七宝図小皿」の箱書に「小皿、向付など生活用品の小物の中には、現在古九谷と称する伊万里素地のものがかなり混在する、本品の切立のある小皿は地物の一標準と見てよいと思う」と書いています。これは、古九谷の端皿には、伊万里素地の上に加賀の九谷で絵具を付けたものがかなりあるが、九谷で作った素地の上に九谷の絵具で描いたものもあるという意味します。切立(きったて)とは、底から口縁部まで垂直に立ち上がる円筒形の陶磁器を指し、胴がまっすぐ伸びたものが切立の基本形です。向付や湯呑み、貯蔵用の甕のほか花瓶などによく見られる形です。さらに、そのことをはっきりさせたのが、平成12年に東京医科大の中泉教授がスプリング8という大変精度の高い科学分析器を使っての分析結果です。この伝世された古九谷の端皿を分析したところ、間違いなく加賀の九谷の土で作られた素地であるということがはっきりしました。科学的な分析結果が出るよりもずっと以前の昭和42年の段階で、北出塔次郎が古九谷の端皿「色絵梅樹七宝図小皿」を見ただけで、「これは九谷の土である」と見分けることが出来ていたということは非常に尊敬に足るべき事実であり、かつ、その端皿により、使われている絵の具というものがやはり古九谷の基本になるという歴史的な意味を示すことになります。

以上のことを本作品に当て嵌めて判断すると、「土は九谷の土と推定され、色釉薬は古九谷の五彩に相違ない。」と素人ながら推定しています。たしかに今まで蒐集してきた五彩より古色が濃厚ですが、これは説明できるというより感覚的なものです。あるようで滅多にない色絵古九谷の端皿・・・。

![]()

天啓赤絵(五彩手)?、南京赤絵写(古伊万里)などの食器らと共に彩を添える本日紹介した作品・・・・。これらの区別は素人では難しいでしょうね。

特に前田家は中国磁器(古染付、祥瑞、南京赤絵等)の愛着が深かった事で知られます。

1640年代の明・清王朝交代に伴う内乱によって景徳鎮磁器が海外輸出の中断を余儀なくされると、代替品となる国産の高級色絵磁器を求める声が急速に高まりました。前田家屋敷跡(東京大学本郷構内遺跡)からは五彩手を中心に質の高い古九谷が出土しており、富裕層は豪奢な宴席で魚や鳥を盛り付ける大皿を好んだ事から、国内でも存在の少なかった40cmを超える古九谷大皿が生産されました。これが現在珍重されている青手や色絵の古九谷の大皿です。

九谷五彩 無花果文長丸変形端(小)皿合箱最大幅150*奥行*高さ27

色絵 (五彩手)は、1640年代に中国陶磁の影響を受けて古九谷様式に属する色絵磁器が作られたものです。この作品は「九谷五彩」と呼ばれ、約1,300℃で本焼きされた色絵素地の白地に緑・黄・紫・紺青・赤の色絵の具を自在に活用して、錦窯に入れて低火度の約800℃で絵付けされた作品です。5色の色絵の具をフル活用することから、「五彩手」とも呼ばれます。

器の中央に、作品のモチーフを絵画的・写実的に描くことも、色絵の特徴です。作品の見どころは、屏風や掛軸から器へ抜け出してきたかのような絵画を描いた、熟練された絵付けの筆づかいです。筆致に少しの渋滞も見られず、のびのびとして柔らかく、構図の巧みなところから、絵付は絵師から習っていたものと推定されています。色絵の古九谷は、中国の明王朝末期から清王朝初期にかけての色絵磁器(天啓赤絵や南京赤絵、五彩手など)がモデルになっているとも言われ、大皿 (大平鉢) から小皿 (端皿) に至るまで、中国風の人物・動物・山水 (風景) を見事に描写した名品が数多く残されています。裏面には草花文などの文様を丁寧に描き、高台内には、染付に「角福」、「誉」等の様々な銘款が用いられました。

本日紹介する作品はは大きな作品ではなく端皿(小皿)ですので、このことについて推察してみました。

石川県九谷焼美術館の説明でも「古九谷にしても吉田屋窯にしても一品ものである」と説明していますが、中皿と言われる7寸皿、端皿と呼んでいる小皿については本来一式10枚とか20枚の組皿であったのです。そのことを示す資料として、前田侯爵家から伝わった台帳には古九谷の端皿である「色絵樹下美人図輪花中皿」が20枚であると書かれています。

古九谷での皿の呼ばれ方についてですが、江戸時代の記録によると、今呼んでいる中皿(7寸皿)が大皿となっています。加賀の国では、古九谷の場合、30センチ以上の大皿を平鉢、7寸のものを大皿と呼び、あとは小皿、豆皿となっています。

古九谷の端皿は誕生したその時から鑑賞のためだけでにあったのではなく、本来は使うために生まれてきたものです。つまり、ある時期には取皿とか向付とか、いろいろな使い方をされたのです。それは、大皿にも言えますが、端皿をよく見ると、表面にスリ傷、使用痕、箸ずれの跡もからわかります。裏返せば、北陸加賀に伝わった古九谷の中には、確かに九谷焼のルーツであるといわれますが、ある時期までは今考えられている以上の高い骨董的価値を持っていないものがあったともいえるのでしょう。

しかしながら、近年、特に明治の終り頃から大正の初めにかけ、古九谷、鍋島、柿右衛門などのいわゆる鑑賞陶器の価値が大きく見直された時期があり、特にいわゆる“古九谷”と言われるものが全国的に大変高価なものとしてもてはやされました。そのため、小皿、中皿と言われるものについても10枚・20枚という組皿で伝世したにもかかわらず、大変愛くるしい作品が多かったため1枚だけでも骨董の世界で流通するようになってから、こうした皿を端皿と言うようになったとされます。

ただ、古九谷の端皿に5枚組も見られることがあります。一枚きりになって伝わってきたものが多い中で、稀な例として5枚組で残っています。なぜかというと、これは茶道(茶懐石)による人数と関係があるといわれています。

古九谷の端皿で、さまざまな形の“見込み”に描かれている絵文様には人物、花鳥、山水、そして植物もあり、さまざまなものが小さな宇宙の中に凝縮されています。九谷五彩(緑・紫・黄・紺青・赤)といわれ、5つの絵の具だけで大変多彩に描かれている絵文様はまるで展覧会の絵のように見えます。口縁部分には油絵の額縁のような縁文様がついていて、額縁のデザインとしても人の目を引きつけます。

古九谷の端皿を展覧するとき、どんな形をしているか、そして口縁の模様つまり額縁部分がどのようなデザインがなされているか、そして“見込み”と言われる中央にどんな絵が描かれているのか、こういう三つの要素からゆっくり一枚一枚絵画を鑑賞するようなことができるのが、古九谷色絵の端皿に魅力なのでしょう。

色絵九谷の色の中で、黄色の唐草を端皿全体に充填するのは非常に手間がかかることから、黄色の唐草がうまい作品は上手であると昔からよく言われています。

古九谷の端皿に見られるその筆致の巧みさは、明治以降の名人達も黄色の唐草をなんとか模倣しようと一生懸命に描いてきました。しかし、古九谷の黄色の唐草のような丸みというか、美しい唐草の描き様というのは中々再現されていないのです。中には古九谷と思われる作品もありますが、実は明治時代に焼かれた古九谷写しの模倣古九谷であることがあります。

皿と言えば丸というふうに決まりきっていますが、実は古九谷の端皿は方形・四角、ひし形、6角と、様々です。しかも、同じ方形・四角といっても、“隅入り”という四方の角を中に入れ込んでいる、非常に凝ったものがあります。恐らく、この形状の基になったものはお盆だとかいろいろなものが既にあった漆器であろうと考えられます。中には小判型の長い丸の皿という珍しいものもあります。

素地を作るとき、日本や中国の漆器の形状をある程度参考にした上で、形状を指示したのではなかろうかと想像され、形一つをとって見ても相当高い水準の形状を求めていることがわかります。

明治に入ってからの九谷焼の陶工たちは、古九谷の端皿をまず再現する、写すという仕事から手をつけていきました。大聖寺藩の元侍であった竹内吟秋が古九谷の再現に取り組み、もっとも苦心をしたところは、そこに描かれている絵、使われている絵具の発色であっと言われます。吟秋の子孫の家には、吟秋がその当時石川県に残っていた古九谷の持ち主を1点1点訪ね、それを全部手書きで色絵にした、古九谷図というものが残っています。そこには、吟秋が古九谷であると認識していた幕末から明治の初めにかけて存在したものが全部収められています。吟秋はそのいわゆる下絵を基にして古九谷を再現してきたもの、いわゆる倣古九谷には端皿の習作品が今に伝わっていています。そして、古九谷が江戸時代を通じて九谷焼のルーツであり非常に珍重されたことを示すものとして、大正から昭和初めくらいまでの間に、吟秋とかいう名工が作った倣古九谷ではない、模倣古九谷の端皿たくさん伝わっています。

こうした古九谷写しの端皿は、大変良くできており、すばらしい出来ですが、それを作った人は贋作を作ろうとしたわけ訳ではないのです。まず、彼らは古九谷写しの端皿を習作(練習のためつくること)し、模倣するというところから九谷焼の世界に入っていったのです。やがて旅館、料亭からの要請に基づき、色を付ける人たち、形を作る人たちが、それぞれ古九谷を再現しようとして作ったものであります。つまり、我々の何世代か前の人々が料理を盛った古九谷写しの端皿を大いに楽しんだ時代があったということです。ただしこの頃に作られた色絵九谷を古九谷と称するのは厳密には間違いとなりますね。

銘「承應弐歳」の意味するところ:古九谷の端皿の高台の中には何も書いてないものもありますが、書かれている銘は、基本的に「福」の字が一番多く、その次に「禄」となっていて、おめでたい文字が非常に多いのです。一方日本製の磁器には「大明嘉靖年製」という中国陶磁器の銘をそのまま写したものがありますが、明国の嘉靖(1522-1566)という年号であるからあまり意味がないのです。

ところが、たくさんの古九谷の端皿に日本の年号「承應弐歳」が入っているものが僅かにあり、しかも「承應弐歳」銘以外ないためとても重要な意味を持っています。「承應弐歳」とは、承応2年(1653)のことで、いわゆる古九谷の窯が始まったとされる明暦元年の2年前にあたります。そこで、承応2年というのは、何かを記念した、何かがこれから始まる、そういった年号を注文主がわざわざ書かせたのであろうと考えられています。九谷焼作家 北出不二雄氏は「日本のやきもの 九谷」(淡交社)で『承応2年(1653年)、九谷村で白磁が焼き始められる2年前、知行高1万5千石分、侍24名が、大聖寺藩から金沢本藩に召し帰された。7万石の大聖寺藩にあって、1万5千石は大きい。費用がかかる大事業である古九谷の藩窯運営に備えて、前田利常がこれらの侍を本藩に受け入れ、利治のこの古九谷の事業を支援した』と述べられています。藩士が召し返されたことが大聖寺藩と加賀藩との間で取り決められ、いよいよ土木工事である古九谷の登窯を築くことを始めたのであろうと解釈されています。

そして、石川県九谷焼美術館 中矢進一副館長は『古九谷色絵磁器の事業を始めるにあたり、色絵の技術が先行して加賀に入ってきたのではないか、その絵の具でもって絵付する白磁そのものが有田からの移入素地であったではなかろうか、その記念すべきときが承応2年で、素地を発注したときの銘がこれではないか』と解釈されています。加えて「承應弐歳」銘だけが突出して古九谷様式の中にあるので、それをもってどう解釈するのかについては、それぞれの立場によって違うものの、「承應弐歳」銘のある皿には大きな歴史的事実というものがそのバックボーンにあるとする見解を示されているとされています。

北出塔次郎(1898-1968大聖寺藩の御用窯 松山窯に従事していた北出宇与門の後継者)は、所蔵していた古九谷の端皿「色絵梅樹七宝図小皿」の箱書に「小皿、向付など生活用品の小物の中には、現在古九谷と称する伊万里素地のものがかなり混在する、本品の切立のある小皿は地物の一標準と見てよいと思う」と書いています。これは、古九谷の端皿には、伊万里素地の上に加賀の九谷で絵具を付けたものがかなりあるが、九谷で作った素地の上に九谷の絵具で描いたものもあるという意味します。切立(きったて)とは、底から口縁部まで垂直に立ち上がる円筒形の陶磁器を指し、胴がまっすぐ伸びたものが切立の基本形です。向付や湯呑み、貯蔵用の甕のほか花瓶などによく見られる形です。さらに、そのことをはっきりさせたのが、平成12年に東京医科大の中泉教授がスプリング8という大変精度の高い科学分析器を使っての分析結果です。この伝世された古九谷の端皿を分析したところ、間違いなく加賀の九谷の土で作られた素地であるということがはっきりしました。科学的な分析結果が出るよりもずっと以前の昭和42年の段階で、北出塔次郎が古九谷の端皿「色絵梅樹七宝図小皿」を見ただけで、「これは九谷の土である」と見分けることが出来ていたということは非常に尊敬に足るべき事実であり、かつ、その端皿により、使われている絵の具というものがやはり古九谷の基本になるという歴史的な意味を示すことになります。

以上のことを本作品に当て嵌めて判断すると、「土は九谷の土と推定され、色釉薬は古九谷の五彩に相違ない。」と素人ながら推定しています。たしかに今まで蒐集してきた五彩より古色が濃厚ですが、これは説明できるというより感覚的なものです。あるようで滅多にない色絵古九谷の端皿・・・。

天啓赤絵(五彩手)?、南京赤絵写(古伊万里)などの食器らと共に彩を添える本日紹介した作品・・・・。これらの区別は素人では難しいでしょうね。