本日は、当方と同郷の画家「寺崎廣業」の若い頃の作品と思われる作品の紹介です。

![]()

当方で蒐集されている作品はほとんどが未発表の作品ですが、140作品を超える作品数のなってきました。

![]()

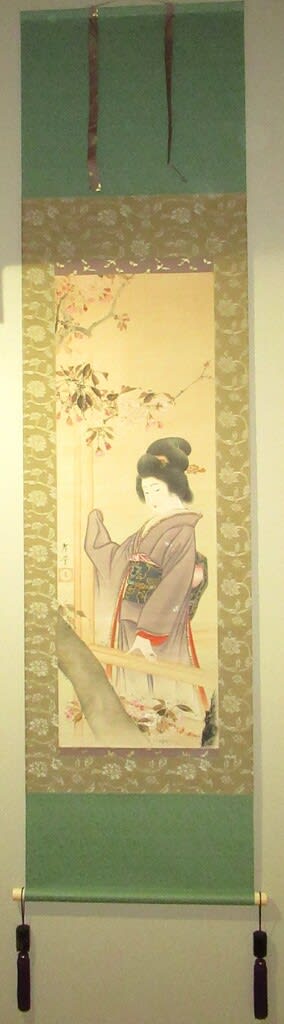

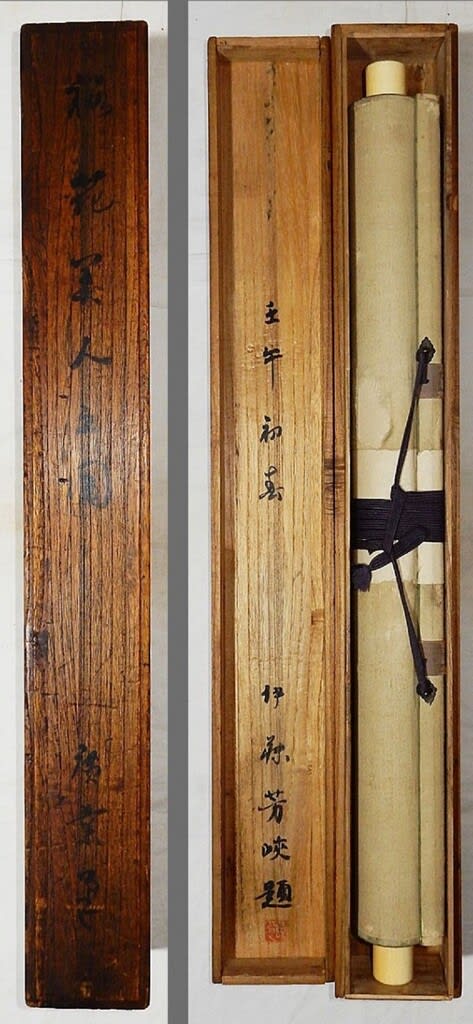

桜下美人図 伝寺崎廣業筆 明治30年(1897年)頃 その140絹本水墨着色軸装 軸先骨 鑑定箱 全体サイズ:縦2070*横522 画サイズ:縦1090*横367

![]()

![]()

この作品を描いた頃の寺崎廣業の画歴は下記のとおりです。

*****************************

1888年(明治21年)、23歳の寺崎廣業は上京すると平福穂庵、ついで菅原白龍の門をたたきます。しかし廣業はわずか4か月でまた放浪の旅に出ますが、穂庵から頂いた三つの印形を懐中にしていたとされます。

足尾銅山に赴いて阿仁鉱山で知りあった守田兵蔵と再会し、紹介されて日光大野屋旅館に寄寓し、ここで描いた美人画で名を挙げることとなります。

![]()

それから1年半で帰郷し穂庵の世話で東陽堂の「絵画叢誌」で挿絵の仕事をすることになります。ここで諸派名画を模写し広業の総合的画法の基礎を築いたとされる。(火災でほとんどのこの時描いた粉本は焼失したとされていますが、当方ではその貴重な粉本を所蔵していますので、他のブログ記事を参考にしてください。)

1892年(明治25年)に結婚し向島に居を構え、火災に遭って一時長屋暮らしをしたこともありましたが、1893年(明治26年)から稲田吾山という最初の門下生を迎え入れ、1898年(明治31年)には東京美術学校助教授に迎えられれています。

翌年、校長の岡倉天心排斥運動がおこり、天心派の廣業は美校を去ります。天心と橋本雅邦は日本美術院を興し、橋本門下の横山大観・下村観山らと広業もこれに参加しています。

1900年(明治33年)には秋田・大曲・横手に地方院展を開催、故郷に錦を飾ることとなりました。

*****************************

![]()

おそらく明治25年頃から30年にかけて寺崎廣業が美人画で名を成した頃の貴重な作品かと推定していますが、定かではありません。

![]()

![]()

明治25年頃から明治30年頃に画集に掲載されている寺崎廣業が描いた美人画と比較してみました。

![]()

![]()

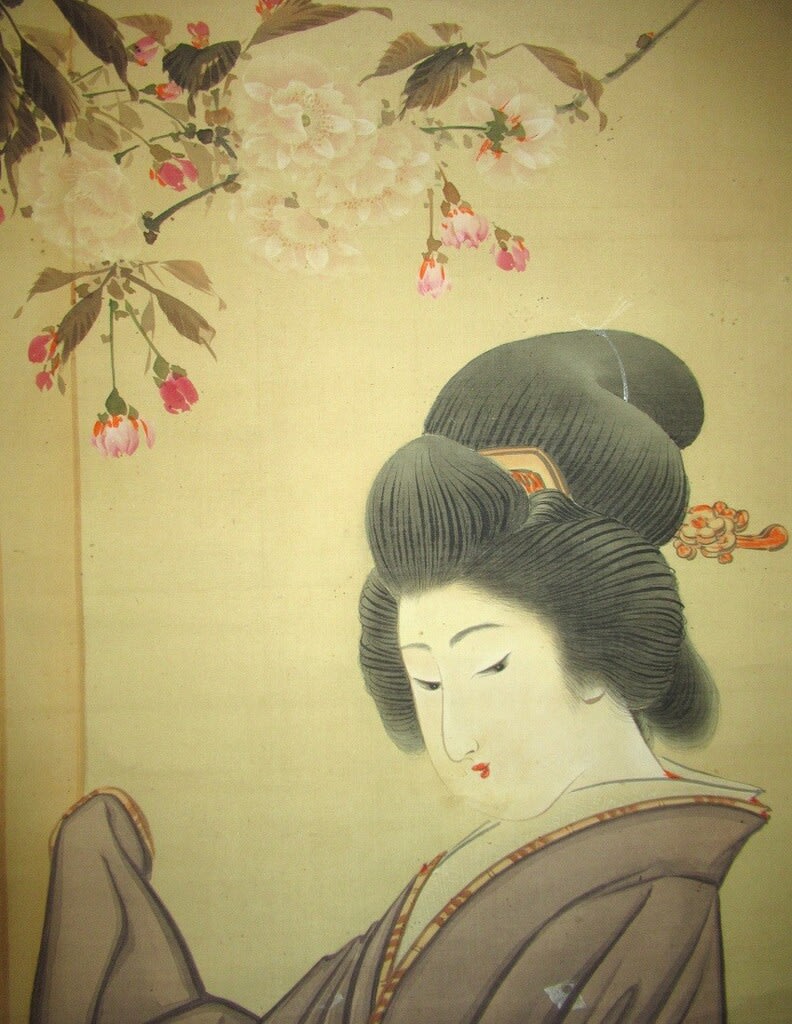

目から鼻筋の描き方は似通っています。

![]()

紹介した作品に顔の輪郭のふっくらした感じにはちょっと違和感があるかな?

![]()

指に描き方にはまだ当時は稚拙な感じがあります。

![]()

髪の描き方や着物の描き方は当時の共通しています。

![]()

画風は他の所蔵作品「道行旅路嫁行」(本ブログにて紹介済)と似通っています。

![]()

髪、指、桜の描き方が非常に丁寧に描かれています。「二本廣業時代」の作品は非常に丁寧に描かれた作品が多く、多作となった「三本廣業時代」よりも評価される方もいます。

![]()

大正期になってからの寺崎廣業の代表的な作品は所蔵されているものが多く、かえってそれ以前の作品に新たな発見があることが多くなっています。

![]()

明治25年に火災にあっているため、この頃の作品は遺っている作品数が少ないと思われます。

![]()

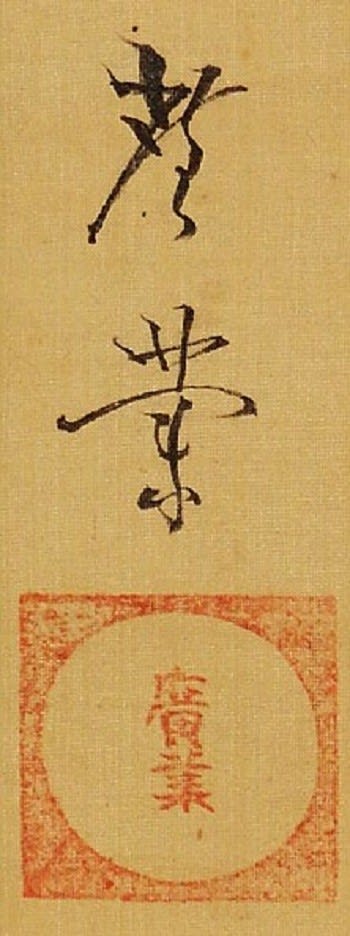

この作品の落款は違和感はありませんが、印章が当方では初めて見るものです。この点は後学の必要があるのでしょう。

![]()

![]()

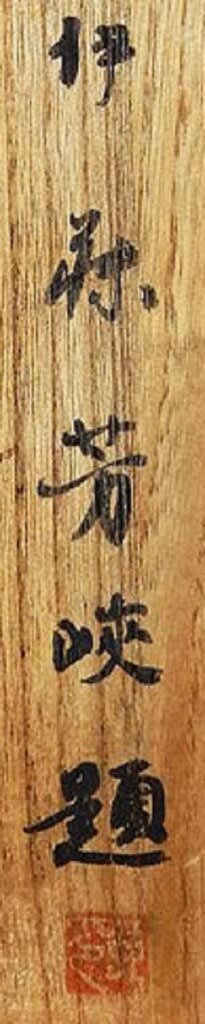

箱書に記された「伊藤芳峡」なる人物は不明ですが、下記のような画家がいたようです。

*****************************

伊藤芳峡: 明治19年(1886年)生まれ。(巨勢派?)画家。のんべで快活、人物画が得意、デッサンの正確なことと、線の美しさが特徴とされる。父は「紫浪」と号して、元岐阜県知事官房にいた書家。

*****************************

収納箱はだいぶ傷んでいますね。掛軸は天地交換できれいになりそうです。

![]()

真贋は再検証の必要はあるものの、寺崎廣業の若い時の作品として信憑性の高い作品だと思われます。

2024年7月に天地交換しています。

![]()

![]()

![]()

当方で蒐集されている作品はほとんどが未発表の作品ですが、140作品を超える作品数のなってきました。

桜下美人図 伝寺崎廣業筆 明治30年(1897年)頃 その140絹本水墨着色軸装 軸先骨 鑑定箱 全体サイズ:縦2070*横522 画サイズ:縦1090*横367

この作品を描いた頃の寺崎廣業の画歴は下記のとおりです。

*****************************

1888年(明治21年)、23歳の寺崎廣業は上京すると平福穂庵、ついで菅原白龍の門をたたきます。しかし廣業はわずか4か月でまた放浪の旅に出ますが、穂庵から頂いた三つの印形を懐中にしていたとされます。

足尾銅山に赴いて阿仁鉱山で知りあった守田兵蔵と再会し、紹介されて日光大野屋旅館に寄寓し、ここで描いた美人画で名を挙げることとなります。

それから1年半で帰郷し穂庵の世話で東陽堂の「絵画叢誌」で挿絵の仕事をすることになります。ここで諸派名画を模写し広業の総合的画法の基礎を築いたとされる。(火災でほとんどのこの時描いた粉本は焼失したとされていますが、当方ではその貴重な粉本を所蔵していますので、他のブログ記事を参考にしてください。)

1892年(明治25年)に結婚し向島に居を構え、火災に遭って一時長屋暮らしをしたこともありましたが、1893年(明治26年)から稲田吾山という最初の門下生を迎え入れ、1898年(明治31年)には東京美術学校助教授に迎えられれています。

翌年、校長の岡倉天心排斥運動がおこり、天心派の廣業は美校を去ります。天心と橋本雅邦は日本美術院を興し、橋本門下の横山大観・下村観山らと広業もこれに参加しています。

1900年(明治33年)には秋田・大曲・横手に地方院展を開催、故郷に錦を飾ることとなりました。

*****************************

おそらく明治25年頃から30年にかけて寺崎廣業が美人画で名を成した頃の貴重な作品かと推定していますが、定かではありません。

明治25年頃から明治30年頃に画集に掲載されている寺崎廣業が描いた美人画と比較してみました。

目から鼻筋の描き方は似通っています。

紹介した作品に顔の輪郭のふっくらした感じにはちょっと違和感があるかな?

指に描き方にはまだ当時は稚拙な感じがあります。

髪の描き方や着物の描き方は当時の共通しています。

画風は他の所蔵作品「道行旅路嫁行」(本ブログにて紹介済)と似通っています。

髪、指、桜の描き方が非常に丁寧に描かれています。「二本廣業時代」の作品は非常に丁寧に描かれた作品が多く、多作となった「三本廣業時代」よりも評価される方もいます。

大正期になってからの寺崎廣業の代表的な作品は所蔵されているものが多く、かえってそれ以前の作品に新たな発見があることが多くなっています。

明治25年に火災にあっているため、この頃の作品は遺っている作品数が少ないと思われます。

この作品の落款は違和感はありませんが、印章が当方では初めて見るものです。この点は後学の必要があるのでしょう。

箱書に記された「伊藤芳峡」なる人物は不明ですが、下記のような画家がいたようです。

*****************************

伊藤芳峡: 明治19年(1886年)生まれ。(巨勢派?)画家。のんべで快活、人物画が得意、デッサンの正確なことと、線の美しさが特徴とされる。父は「紫浪」と号して、元岐阜県知事官房にいた書家。

*****************************

収納箱はだいぶ傷んでいますね。掛軸は天地交換できれいになりそうです。

真贋は再検証の必要はあるものの、寺崎廣業の若い時の作品として信憑性の高い作品だと思われます。

2024年7月に天地交換しています。