インターネットオークションには功罪があるとされているようですが、その利点のひとつとしては出品者が多数であることから「埋もれていた作品」が出品されることが多く、多くの収集家にその作品を入手するチャンスが与えれることでしょう。

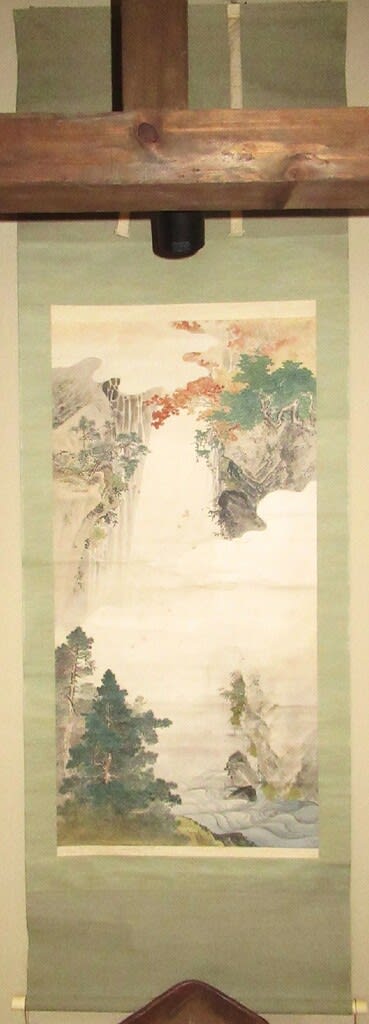

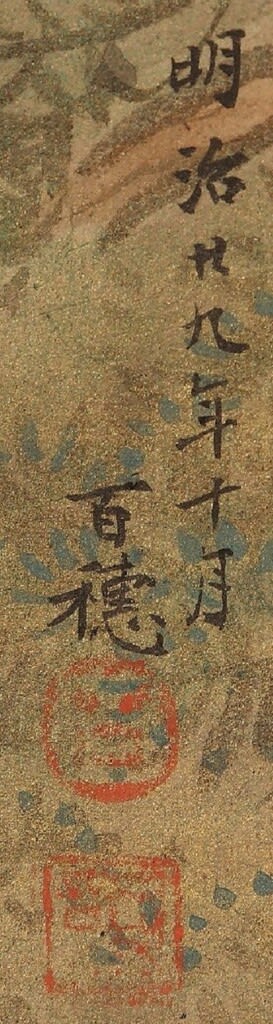

本日の作品もまた「埋もれていた作品」だと思われ、明治29年、平福百穂が19歳の時の作のようです。当方でインターネットオークションにて発見し、真贋にこだわらず思い切って入手した作品です。

![]()

19歳の作 秋景瀑布図 平福百穂筆 明治29年(1896年) その136 紙本水墨軸装 軸先象牙 合箱二重箱全体サイズ:横800*縦2440 画サイズ:横640*縦1290

![]()

![]()

平福百穂は、この年の7月には日本美術協会絵画研究会に「夏景山水図」を出品している記録があるますが、その画風のライン上にある作品であろうと思われます。

![]()

平福百穂においては、この当時の作品は珍しく、特にこのような大作は貴重と思われます。

![]()

![]()

平福百穂は幼い時から秋田市の豪商である那波家のコレクションなどで、秋田蘭画を見て育ちますが、1890年(明治23年)から父(画家:平福穂庵)から絵を学びはじめます。同年末に父が急死すると、翌年から父の後援者の援助を受け、本格的に絵を学び始めます。

*当方のブログには平福穂庵の作品についても蒐集対象であり、幾つかの作品が投稿されています。

![]()

1891年(明治24年)の秋に開かれた亡父の追悼画会において、日本画家の鈴木百年に画才を認められ、「百年」の百と「穂庵」の穂を取って「百穂」と号します。

*鈴木百年、子息の松年(上村松皇の父)の作品については、数点が本ブログで紹介されています。

![]()

平福百穂は1894年(明治27年)に上京し、四条派の第一人者川端玉章の内弟子となり、本作品はその2年後の作となります。本作品は川端玉章の影響下で、四条派の流れを持つ作品を描いていた時期の作なのでしょう。この当時の平福百穂の作品は殆ど遺っていないようですので、資料的にも貴重と推測しています。

![]()

その後、1897年(明治30年)に川端塾の先輩だった結城素明の勧めにより東京美術学校に入学します。

1899年(明治32年)に卒業後、翌1900年(明治33年)に素明らと无声会を結成、日本美術院のロマン主義的歴史画とは対照的な自然主義的写生画を目指しています。

1916年(大正5年)に金鈴社結成後は、中国の画像石や画巻、南画への関心を示す古典回帰が見られる作品を発表、やがて1932年(昭和7年)の「小松山」など、自然主義と古典が融合した作品を生み出すに至ります。

一方で1903年(明治36年)頃からは伊藤左千夫と親しくなりアララギ派の歌人としても活動し、歌集「寒竹」を遺しています。島木赤彦は百穂の絵画頒布会を開催することで、「アララギ」の経営を助けます。また、秋田蘭画の紹介にも努めています。作家・田口掬汀と親しく、掬汀の孫の高井有一の小説『夢の碑』に、棚町鼓山として登場しています。

平福は、平福を中心に川端龍子・小川千甕・小川芋銭らと日本画グループ「珊瑚会」を形成。「珊瑚会」は1915年(大正4年)から1924年(大正13年)まで10回の展覧会を主催しました。

1933年(昭和8年)10月25日、兄の急逝を受けて秋田県横手町を訪問中、脳溢血で倒れます。東京から三角和正、斎藤茂吉が駆けつけたが、回復しないまま同年10月30日に死去しています。

大正期から明治期のかけては南画系統の作品の多い平福百穂において、この時期の作品は珍しいと思います。

![]()

大正や昭和期の平福百穂の作品と画風の異なる作品ですが、基礎のとしての画力は並々ならぬものがありますね。

![]()

ところでこれだけの大きな掛け軸を飾れる床の間は現在はなかなかないでしょうね。当方に作品が寄ってきたような感じがします。

![]()

さて本ブログには2点の川端玉章の作品を紹介していますが、その作品が下記の2点です。

雪中山水之図 川端玉章筆 その1

絹本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱入

全体サイズ:横375*縦1880 画サイズ:横333**縦1122

![]()

![]()

水墨山水図 川端玉章筆 その2

絹本水墨淡彩絹軸装 軸先象牙 共箱入

全体サイズ:縦1950*横542 画サイズ:縦1086*横413

![]()

また亡くなった叔父の家には下記の見事な作品がありましたが、今では手放されているようです。

参考作品寿老人と近江八景図 三幅対 川端玉章筆鑑定箱

![]()

円山応挙から始まった円山・四条派は戦後になると文化勲章受章者の堂本印象や上村松篁、それ以外にも中村大三郎、宇田荻邨らが活躍し、またその弟子たちが活躍するに至っていますが、現代ではこの系統において魅力的な作品が乏しいように感じるのは当方だけでしょうか?

本日の作品もまた「埋もれていた作品」だと思われ、明治29年、平福百穂が19歳の時の作のようです。当方でインターネットオークションにて発見し、真贋にこだわらず思い切って入手した作品です。

19歳の作 秋景瀑布図 平福百穂筆 明治29年(1896年) その136 紙本水墨軸装 軸先象牙 合箱二重箱全体サイズ:横800*縦2440 画サイズ:横640*縦1290

平福百穂は、この年の7月には日本美術協会絵画研究会に「夏景山水図」を出品している記録があるますが、その画風のライン上にある作品であろうと思われます。

平福百穂においては、この当時の作品は珍しく、特にこのような大作は貴重と思われます。

平福百穂は幼い時から秋田市の豪商である那波家のコレクションなどで、秋田蘭画を見て育ちますが、1890年(明治23年)から父(画家:平福穂庵)から絵を学びはじめます。同年末に父が急死すると、翌年から父の後援者の援助を受け、本格的に絵を学び始めます。

*当方のブログには平福穂庵の作品についても蒐集対象であり、幾つかの作品が投稿されています。

1891年(明治24年)の秋に開かれた亡父の追悼画会において、日本画家の鈴木百年に画才を認められ、「百年」の百と「穂庵」の穂を取って「百穂」と号します。

*鈴木百年、子息の松年(上村松皇の父)の作品については、数点が本ブログで紹介されています。

平福百穂は1894年(明治27年)に上京し、四条派の第一人者川端玉章の内弟子となり、本作品はその2年後の作となります。本作品は川端玉章の影響下で、四条派の流れを持つ作品を描いていた時期の作なのでしょう。この当時の平福百穂の作品は殆ど遺っていないようですので、資料的にも貴重と推測しています。

その後、1897年(明治30年)に川端塾の先輩だった結城素明の勧めにより東京美術学校に入学します。

1899年(明治32年)に卒業後、翌1900年(明治33年)に素明らと无声会を結成、日本美術院のロマン主義的歴史画とは対照的な自然主義的写生画を目指しています。

1916年(大正5年)に金鈴社結成後は、中国の画像石や画巻、南画への関心を示す古典回帰が見られる作品を発表、やがて1932年(昭和7年)の「小松山」など、自然主義と古典が融合した作品を生み出すに至ります。

一方で1903年(明治36年)頃からは伊藤左千夫と親しくなりアララギ派の歌人としても活動し、歌集「寒竹」を遺しています。島木赤彦は百穂の絵画頒布会を開催することで、「アララギ」の経営を助けます。また、秋田蘭画の紹介にも努めています。作家・田口掬汀と親しく、掬汀の孫の高井有一の小説『夢の碑』に、棚町鼓山として登場しています。

平福は、平福を中心に川端龍子・小川千甕・小川芋銭らと日本画グループ「珊瑚会」を形成。「珊瑚会」は1915年(大正4年)から1924年(大正13年)まで10回の展覧会を主催しました。

1933年(昭和8年)10月25日、兄の急逝を受けて秋田県横手町を訪問中、脳溢血で倒れます。東京から三角和正、斎藤茂吉が駆けつけたが、回復しないまま同年10月30日に死去しています。

大正期から明治期のかけては南画系統の作品の多い平福百穂において、この時期の作品は珍しいと思います。

大正や昭和期の平福百穂の作品と画風の異なる作品ですが、基礎のとしての画力は並々ならぬものがありますね。

ところでこれだけの大きな掛け軸を飾れる床の間は現在はなかなかないでしょうね。当方に作品が寄ってきたような感じがします。

さて本ブログには2点の川端玉章の作品を紹介していますが、その作品が下記の2点です。

雪中山水之図 川端玉章筆 その1

絹本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱入

全体サイズ:横375*縦1880 画サイズ:横333**縦1122

水墨山水図 川端玉章筆 その2

絹本水墨淡彩絹軸装 軸先象牙 共箱入

全体サイズ:縦1950*横542 画サイズ:縦1086*横413

また亡くなった叔父の家には下記の見事な作品がありましたが、今では手放されているようです。

参考作品寿老人と近江八景図 三幅対 川端玉章筆鑑定箱

円山応挙から始まった円山・四条派は戦後になると文化勲章受章者の堂本印象や上村松篁、それ以外にも中村大三郎、宇田荻邨らが活躍し、またその弟子たちが活躍するに至っていますが、現代ではこの系統において魅力的な作品が乏しいように感じるのは当方だけでしょうか?