大正期の女流美人画家の作品で、意外に入手が難しいのが島成園の作品のように思います。一時期、絵の活動を停止していたのも一因でしょうが、特異な趣の作風の人気が高いが最大の要因と思われます。本日紹介する作品は色紙程度の作品なので廉価にて入手できました。

![]()

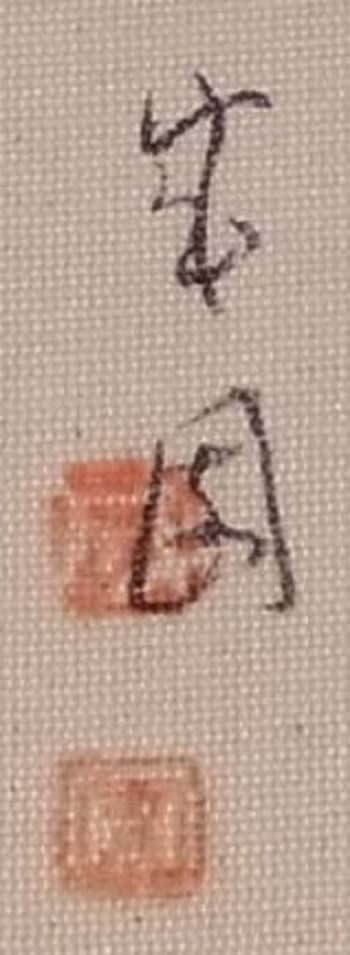

色紙の佳作 弥生 島成園筆 その4絹本着色色紙 共タトウ画サイズ:縦272*横241

![]()

題名に「弥生」と記されている美人画ですが、この題は「三月」を意味するのは当たり前ですが、美人画ということで「縄文美人」と「弥生美人」というのを調べてみました。

1.縄文美人の特徴

メラニン色素の分泌が多いため少し色黒の傾向があります。また、気温も高く日差しの影響も受けやすい土地柄から毛穴が大きく開きやすい傾向もあります。・肉好きが多い・下半身がしっかりしている

<縄文美人>安室奈美恵、倖田來未、 浜崎あゆみ、宮里藍、前田敦子、 安めぐみ、熊田曜子、綾瀬はるか・・・

2.弥生美人の特徴皮膚が薄く乾燥や摩擦に弱い傾向にあります。 ・頬にシミができやすい・野菜を多く摂取する方が多い・透き通る白い肌・身長高め・すらっとしてる

<弥生美人>皇族の方々、冨永愛、樋口可南子、小雪、荒川静香、篠原涼子、伊藤美咲、田中麗奈・・・

ちなみにですが、縄文人の祖先は狩猟採集で、弥生人の祖先は農耕生活ですね。 こうした生活形態の違いが、現代では性格の違いとして受け継がれているとする傾向もあるようです。たとえば、農耕にあたっては指導者と人出があるほうが楽になるため、弥生人は秩序だった集団行動を好むとされます。

対して狩猟を基本とした縄文人は少数精鋭かつ対等な関係を好む。また、狩猟では基本的に必要な分をその時に手に入れる生活になりがちです。だから縄文人は場当たり的で行動的、かつ失敗してもなんとかなるという大らかな性格が多いのだとか。

どうも当方の伴侶は「弥生美人」・・・???。

![]()

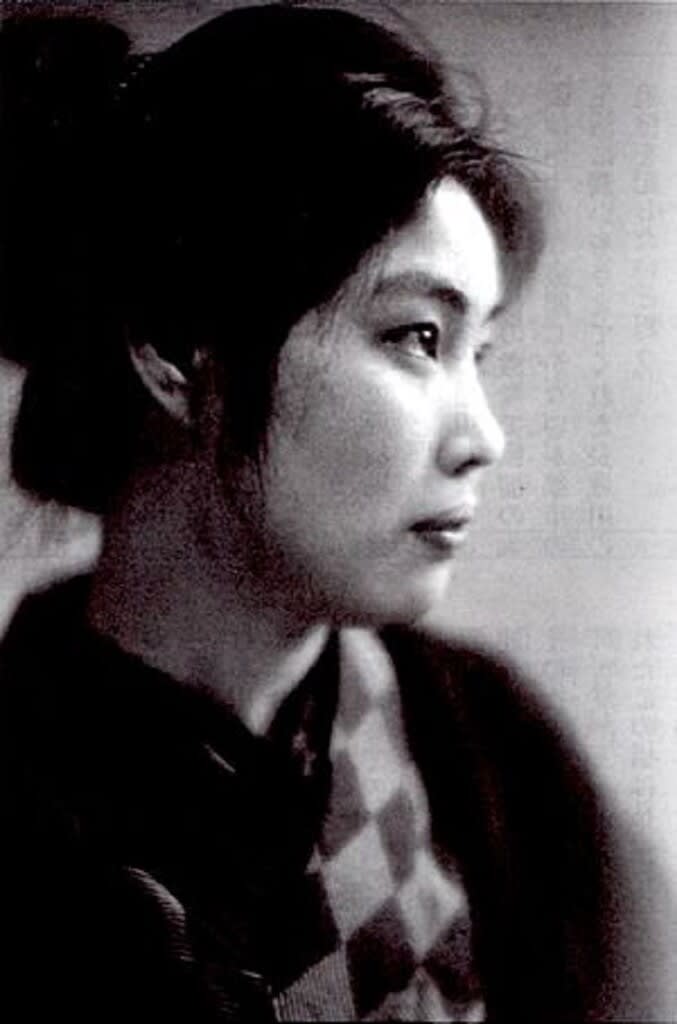

島成園は縄文美人かな・・??。

![]()

島成園は1892年(明治25年)2月18日(もしくは13日)、大阪府堺市熊野町で島栄吉・千賀夫妻の長女として生まれています。戸籍上では母の実家・諏訪家の養女とされたため、結婚までの本名は諏訪成榮です。父は襖などに絵を描く画工、兄の市次郎(1885–1968)も引札や団扇などに絵を描く画工を生業とするかたわら、浅田一舟に師事し、御風(または一翠)と号して日本画家としても活動していました。

幼少時は母・千賀の実家である、遊廓街のなかにある茶屋で頻繁に日常を過ごしています。堺市・宿院尋常小学校を経て、1904年(明治37年)に堺女子高等小学校を卒業。卒業後に北野恒富、野田九浦に師事しています。この翌年に一家で大阪市南区鍛治屋町に転居しましたが、ここもまた大阪の「ミナミ」に近い場所であり、花柳界の習俗に親しんで育っています。

![]()

画壇デビュー:15歳ごろから父や兄の仕事に興味を示し、見よう見まねで絵を独習、ほどなく「大阪絵画春秋展」に小野小町を描いた絵を出品。その一方で北野恒富、野田九浦らにも私淑して日本画の基礎を学んでいます。私的な友人としての彼らから指導、助言を受けた以外、正式には誰にも師事していないとされます。

いくつかの図案競技会に作品を出品したのち、1912年(大正元年)の第12回巽画会展に「見真似」が、同年10月の第6回文部省美術展覧会(文展)では「宗右エ門町の夕」がそれぞれ入選、弱冠20歳で中央画壇へのデビューを果たします。東京、京都が中心とされていた当時の日本画壇において、大阪からの年若い女性画家の出現は画期的なこととして迎えられ、京都の上村松園、東京の池田蕉園とともに「三都三園」と並び称されました。

また各方面から多くの制作依頼が寄せられたほか、入門志望の若い女性たちが多数自宅を訪れたようです。

翌1913年(大正2年)にも「祭りのよそおい」で文展に入選し、朝香宮允子内親王のほか「賀陽宮大妃殿下(具体的に誰を指すかは不明)」といった皇族からも制作依頼が寄せられたりしたほか、1915年(大正4年)の第13回三越絵画展覧会では、作品が横山大観、竹内栖鳳、北野恒富ら有名画家のそれとともに展示され、さらに同年の第10回文展では「稽古のひま」が兄・御風の「村のわらべ」とともに入選し、高い社会的知名度を得ています。

![]()

上写真左から、岡本更園(1895-没年不詳)、木谷千種(1895-1947)、島成園 (1892-1970)、松本華羊(1893-1961)

「女四人の会」は、大正5年(1916年)5月に三越呉服店大阪店で開催された、四人の女性画家による、井原西鶴の『好色五人女』をテーマとした展覧会

活躍と逆風:1916年(大正5年)5月、かねてから親交のあった同年代の女性日本画家木谷千種、岡本更園、松本華羊と結成した「女四人の会」の第一回展が大阪で開催され、他の三人とともに井原西鶴の『好色一代女』に取材した諸作を出品、妙齢の女性画家たちによる意欲的な展覧会として話題を呼びましたが、身分違いの恋や不倫の恋、心中、性的倒錯、犯罪など、恋愛感情に駆られての反社会的、反道徳的行動を主題とする文学作品を題材とする絵画を、若い女性画家が描き、それらを発表する展覧会を開いた、ということが、識者には生意気な、挑発的行動と受け止められ「斬うした遊戯を嬉しんで囃し立てる大阪の好事家というのもまたつらいもの(中央美術 大正5年6月[6])と揶揄されました。また同じ頃から北野恒富、谷崎潤一郎の弟谷崎精二、人気力士・大錦卯一郎らとの恋愛ゴシップを書き立てられるようになり、有名人としての苦悩も味わっています。

美人画受難の年:また同年の第10回文展では、享保期の風俗に取材し、身分、年齢もさまざまな多くの人物を画中に描き込んだ大作「燈籠流し」を出品するものの落選の憂き目を見ます。これには前年の第9回展で大量の入選者を出したことと、「美人画室」を特設するほど多くの美人画が出品されたことへの反省、反動が働いたとされ、関西出身の女性画家の作品も岡本更園のものを除いてことごとくが落選しました。入選が確実視されていたこの作品が選にもれたことを、鏑木清方も惜しんで「島成園女史の作は・・・・落選すべきものとは思はれないが聞くところに依れば、色調の弱すぎた為と云ふことである。・・・・大阪の作家は・・・・一種の濁った色調を持っている・・・・『燈籠流し』も取材の非常に優れたものであつたに係らず選に入らなかったのは、此色調の為であつたらうと思ふ(中央美術 大正5年5月)」と擁護しています。

マスメディアでの活躍:1917年(大正6年)の第11回文展では「唄なかば」が兄・御風の「かげろふ」とともに入選し、次いでやはり兄と共同で朝日新聞の連載小説『年末(隻松園作)』の挿絵を担当。これ以降数年間にわたり大阪朝日新聞の『明ゆく路(野村愛正作)』、『不知火(長田幹彦作)』、『黄金(佐藤紅緑作)』などの連載小説の挿絵を兄のほか北野恒富らと共同で多数担当しました。

同じく大正6年には木版画集「新浮世絵美人合」が刊行され、池田輝方、池田蕉園、北野恒富らとともに、成園も原画作者のひとりとして名を連ねます。彼女の「湯あがり」は「真に大正の新浮世絵として後世に伝ふべき逸品(紙名不詳 大正6年3月)」と絶賛されます。この時期以降、雑誌の表紙絵、付録絵、カレンダーのイラストなども多数手がけています。また時期は少し下るものの、1922年(大正11年)には柳原白蓮の詩と成園が原画を描いた木版画を組み合わせた「新錦絵帖 娘風俗十二ヶ月 処女の頃」が刊行されました。

「おんな」:大正6年に発表した「おんな(旧題:黒髪の誇り)」は、上半身をはだけ乳房もあらわな女性が、般若の描きこまれた着物をまとい、ただならぬものを感じさせる眼差しとともに髪を梳る、といった官能的ながらも不穏な印象を与える作品で、裸体画に厳しい批判がよせられていた時期であったこともあり、父の助言を容れて、当初よりも性的な印象を弱めた作品として仕上げたにもかかわらず、その年の再興第4回院展では落選しています。なお完成時のこの作品には、画中の女性の足許に盥が描き込まれており、当時の新聞に掲載された写真にもそれが見て取れますが、現在はその付近が切断されています。

![]()

『おんな(旧題名・黒髪の誇り)』 1917年(大正6年)福富太郎コレクション資料室より

「無題」:その「おんな」同様、「無題」もまた、感覚的な洗練を追求するそれまでの「美人画」から一歩抜け出し、成園自身ともいわれる画中の女性の顔に痣を描きこむことによって、その内面をも表現しようとした意欲作であるとされますが、「何故ソレに適合した画題を付けない、無題など・・・・は卑怯千万(大正日日 大正7年6月12日)」と非難され、別の展覧会では「画室の女」という題を付けて展示されたこともあったほか、作品を求婚広告として揶揄するイラストが新聞に掲載されるなど物議を醸しました。

![]()

「無題」大正7年(1918) 大阪市立美術館蔵(森本美津子氏寄贈)

1918年(大正7年)に発足し、北野恒富、金森観陽、水田竹圃らとともに、成園も会員として加わった「大阪茶話会」は、その設立の趣意に「絵画は自己の精神の内にどんなものがあるかを示すことによって、他人の精神に自己の知己を見出すもの」とうたっていますが、この「無題」は、同年6月に開かれた同会の「第1回試作展」に出品されたものです。

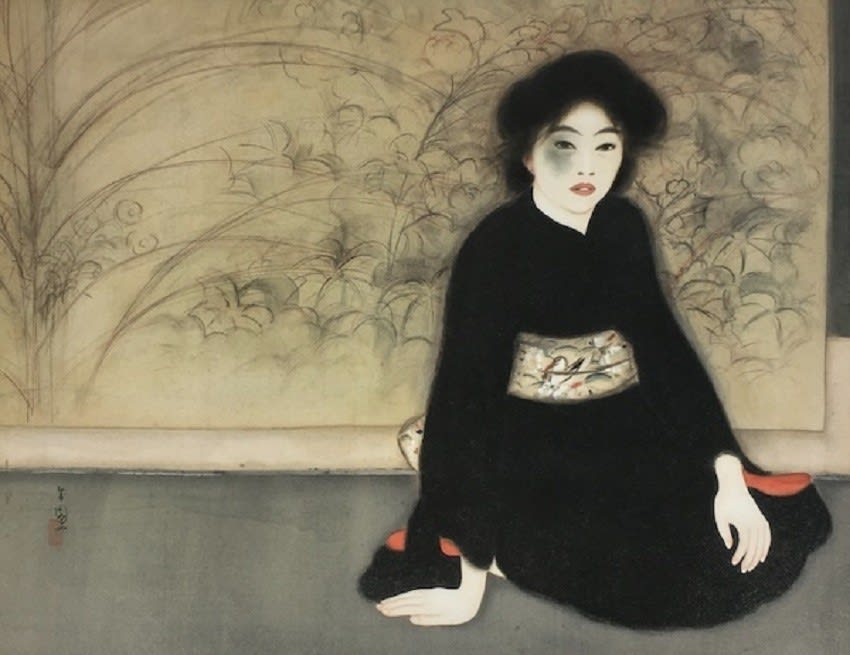

「伽羅の薫」:こうした傾向は1920年(大正9年)の第2回帝国美術院展覧会(帝展)に出品して入選した「伽羅の薫」で一層深められた。成園の母がモデルをつとめたこの作品では、老齢に差し掛かった着飾った遊女を、上下に長く引き伸ばしたグロテスクな造形で描き、肉体美に執着する女性の業を表現したとされ、今日なお彼女の代表作とされます。石川宰一郎に「美に陶酔せる一種の強き情味を発揚した力作だ。閨秀画家としてあすこまで突つ込んだのは異とすべし(『新公論』大正9年11月)」と賞賛された一方で、石井柏亭には「明らかに邪道に入って居る。衣裳の赤と黒の毒々しさ。妖艶と陰惨とを兼ねたやうなものを現はさうとしたのかも知れぬが、画の表われは極めて下品な厭味なもの(『中央美術』大正9年11月)」と批判されています。この作品は1934年(昭和9年)に制作された「朱羅宇」とともに成園自身によって大阪市立美術館に寄贈されました。

![]()

「伽羅(きゃら)の薫(かおり)」大正9年 大阪市立美術館蔵

結婚生活:同じ大正9年(1920年)11月には銀行員・森本豊次郎と結納を交わし、同居生活に入りましたが(入籍は大正15年6月)、これが本人の十分な合意を得ないままに強行されたことであった ことと、それによってもたらされた生活環境の変化は、彼女の創作にも大きな影響を及ぼしたと見え、1923年(大正12年)に開いた結婚後初となる個展で発表した新作「春怨」「女歌舞伎」「春之夜」などは「精魂の抜け足許も定かならぬ有様・・・・技巧は練達していても・・・・女史の個性は見当たらない。唯の綺麗さ、手際の良さ、職工的な熟練さが認められるのみである(大阪日日 大正12年4月10日)」とこれまでにない酷評を浴びています。また、1924年(大正13年)には、共作による新版画「新浮世絵美人合 七月 湯あがり」を発表しています。

![]()

「自画像」大正13年 大阪市立美術館蔵

しかしこうした一方では、夫・豊次郎が同年に上海に転勤し、成園自身もその後数年間にわたって同地と大阪を往復する生活のなかから、「上海にて」「上海娘」「燈籠祭の夜」などといった、中国の風俗に取材した異色作が生まれています。そして1927年(昭和2年)、第10回帝展に「囃子」が入選。これは彼女の中央の展覧会での最後の入選となっています。昭和に入って以降は、夫の度重なる転勤に同行して小樽、中国・大連、同じく芝罘、横浜、松本、岡谷と転居を繰り返し、自らの芸術の故郷と考えていた大阪から離れたことによる創作意欲の減退、同時期の体調不良などにより、作品はほとんど生み出されなくなっています。

戦後の活動:終戦後の1946年(昭和21年)、夫・豊次郎の退職に伴い大阪に戻り、城東区関目に居住、1951年(昭和26年)には帰阪後初となる個展を開催、1956年(昭和31年)まで毎年開催した後、1960年(昭和35年)には大阪女人社展に参加、それ以後は門弟・岡本成薫との二人展を1969年(昭和44年)まで毎年開催した。1970年(昭和45年)に宝塚に転居したが、その直後の同年3月5日、脳梗塞により78歳で死去しました。

後進に道をひらく:「宗右エ門町の夕」以降の成園の活躍は、日本画家を志す同年代の女性たちの奮起を促すところとなった。そうした中の一人・生田花朝(1889-1978)は、後年綴ったエッセイ「雪解の花」のなかで「大阪の私たち女の作家は、まづ島さんの崛起によつて立ち上つたやうなもの・・・・『宗右エ門町の夕』こそは、全く島さんの華々しい画壇への首途でありまた私たちへの発奮の先駆・・・・実際大阪の女流画家で、直接なり間接なりに、島さんの影のかからない人はない(大毎美術 第180号 昭和12年5月刊所収)」と回想しています。その後の文展では大正3年の第8回で岡本更園、小方華圃(1876もしくは80-1925)、翌大正9年の第9回では松本華羊、木谷(当時は吉岡)千種、第10回で再び岡本が入選を果たしたのをはじめとして、大正4年に第1回が開催された大阪美術展覧会(大展)へもすでにふれた画家たちの他、橋本成花、平山成翠、宮本成操ら多くの女性画家たちが作品を出品し、その盛況は「良家の夫人、令嬢たちが頗る熱心に出品の準備中なるは注意すべきことの一なり(大阪毎日新聞)」と特筆されました。こうしたほかにも大正3年の「閨秀画会」、大正6年の「閨秀画家作品展観」などといった女性画家の作品だけを集めた展覧会も開催された。こうした流れは北野恒富によって大正3年に設立された「白耀社」や、木谷千種によって大正9年に設立された「八千草会」などといった、女性画家の育成に積極的に取り組む画塾の誕生によって、より深く根付いたものとなっています。

門下生たち:成園の門下生にはいずれも女性の秋田成香(1900–没年不詳)、伊東成錦(1897–没年不詳)、菊池成輝(1871−1934)、高橋成薇(1902–1994)、吉岡美枝(1911–1999)らがいますが、特に岡本成薫(1907–1992)は実父の死により内弟子として入門後、森本家の家事一切を受け持ったほか、成園夫妻の数度にわたる転居にも同行、家族同然に生活を共にする一方で、創作にも取り組み、成園の死後は正式に森本家の養女に迎えられています。成薫は1977年(昭和52年)の森本豊次郎の死去後、成園の遺作85点を大阪市立美術館に寄贈しています。のち京都に転居し、1992年(平成4年)に没しました。画家石丸一の妹・島あおい(1896−1988)も成園より日本画を学んでいます。

![]()

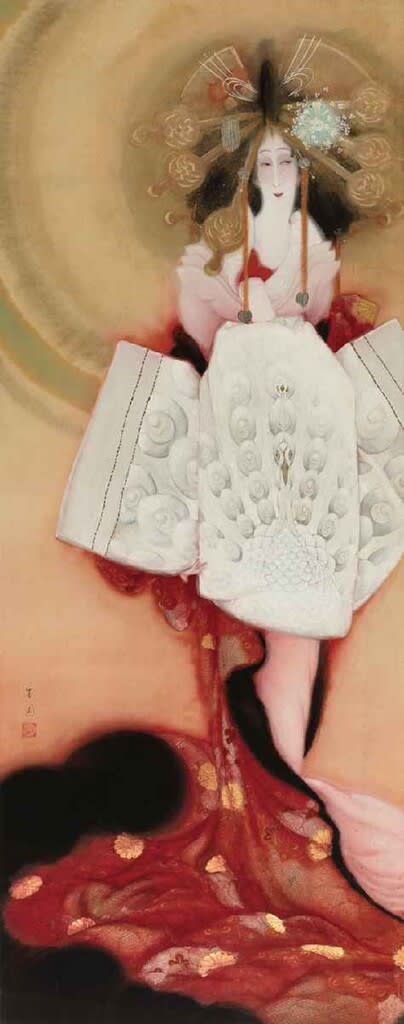

本作品は色紙の作品ながらきちんと描かれています。大正初期の頃の作ではないかと推定しています。

![]()

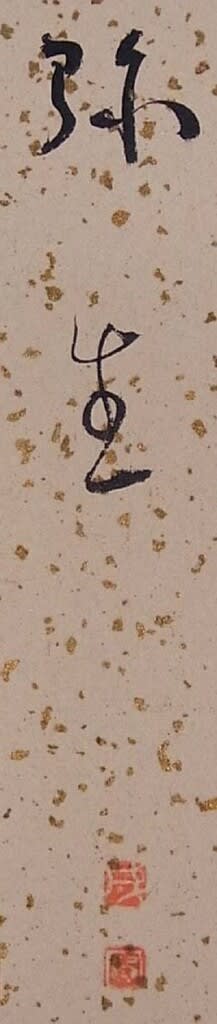

本作品は共タトウに納まっています。題名は「弥生」のようです。

弥生(やよい)は陰暦3月のことで、もともとは「いやおい」と読み、それが変化して「やよい」になりました。 ここでの「弥」は、「いよいよ、ますます(程度が進むこと)」を表し、「生」は生い茂るという意味だそうです。 暖かい春になり、草木は寒い冬から解き放たれたように先を争って芽を吹き出す様を表現しています。

![]()

![]()

若い頃には純粋な美人画を描いていましたが、大正の頃からちょっとクセのある作品を描いています。このクセのある作品は非常に入手が難しく、市場に出回る機会は滅多にありません。この時期に描いた女流美人画家では他に上村松園、木谷千谷らが傑出しており、さらには作品は希少ですが九条武子の作品ですね。

色紙の佳作 弥生 島成園筆 その4絹本着色色紙 共タトウ画サイズ:縦272*横241

題名に「弥生」と記されている美人画ですが、この題は「三月」を意味するのは当たり前ですが、美人画ということで「縄文美人」と「弥生美人」というのを調べてみました。

1.縄文美人の特徴

メラニン色素の分泌が多いため少し色黒の傾向があります。また、気温も高く日差しの影響も受けやすい土地柄から毛穴が大きく開きやすい傾向もあります。・肉好きが多い・下半身がしっかりしている

<縄文美人>安室奈美恵、倖田來未、 浜崎あゆみ、宮里藍、前田敦子、 安めぐみ、熊田曜子、綾瀬はるか・・・

2.弥生美人の特徴皮膚が薄く乾燥や摩擦に弱い傾向にあります。 ・頬にシミができやすい・野菜を多く摂取する方が多い・透き通る白い肌・身長高め・すらっとしてる

<弥生美人>皇族の方々、冨永愛、樋口可南子、小雪、荒川静香、篠原涼子、伊藤美咲、田中麗奈・・・

ちなみにですが、縄文人の祖先は狩猟採集で、弥生人の祖先は農耕生活ですね。 こうした生活形態の違いが、現代では性格の違いとして受け継がれているとする傾向もあるようです。たとえば、農耕にあたっては指導者と人出があるほうが楽になるため、弥生人は秩序だった集団行動を好むとされます。

対して狩猟を基本とした縄文人は少数精鋭かつ対等な関係を好む。また、狩猟では基本的に必要な分をその時に手に入れる生活になりがちです。だから縄文人は場当たり的で行動的、かつ失敗してもなんとかなるという大らかな性格が多いのだとか。

どうも当方の伴侶は「弥生美人」・・・???。

島成園は縄文美人かな・・??。

島成園は1892年(明治25年)2月18日(もしくは13日)、大阪府堺市熊野町で島栄吉・千賀夫妻の長女として生まれています。戸籍上では母の実家・諏訪家の養女とされたため、結婚までの本名は諏訪成榮です。父は襖などに絵を描く画工、兄の市次郎(1885–1968)も引札や団扇などに絵を描く画工を生業とするかたわら、浅田一舟に師事し、御風(または一翠)と号して日本画家としても活動していました。

幼少時は母・千賀の実家である、遊廓街のなかにある茶屋で頻繁に日常を過ごしています。堺市・宿院尋常小学校を経て、1904年(明治37年)に堺女子高等小学校を卒業。卒業後に北野恒富、野田九浦に師事しています。この翌年に一家で大阪市南区鍛治屋町に転居しましたが、ここもまた大阪の「ミナミ」に近い場所であり、花柳界の習俗に親しんで育っています。

画壇デビュー:15歳ごろから父や兄の仕事に興味を示し、見よう見まねで絵を独習、ほどなく「大阪絵画春秋展」に小野小町を描いた絵を出品。その一方で北野恒富、野田九浦らにも私淑して日本画の基礎を学んでいます。私的な友人としての彼らから指導、助言を受けた以外、正式には誰にも師事していないとされます。

いくつかの図案競技会に作品を出品したのち、1912年(大正元年)の第12回巽画会展に「見真似」が、同年10月の第6回文部省美術展覧会(文展)では「宗右エ門町の夕」がそれぞれ入選、弱冠20歳で中央画壇へのデビューを果たします。東京、京都が中心とされていた当時の日本画壇において、大阪からの年若い女性画家の出現は画期的なこととして迎えられ、京都の上村松園、東京の池田蕉園とともに「三都三園」と並び称されました。

また各方面から多くの制作依頼が寄せられたほか、入門志望の若い女性たちが多数自宅を訪れたようです。

翌1913年(大正2年)にも「祭りのよそおい」で文展に入選し、朝香宮允子内親王のほか「賀陽宮大妃殿下(具体的に誰を指すかは不明)」といった皇族からも制作依頼が寄せられたりしたほか、1915年(大正4年)の第13回三越絵画展覧会では、作品が横山大観、竹内栖鳳、北野恒富ら有名画家のそれとともに展示され、さらに同年の第10回文展では「稽古のひま」が兄・御風の「村のわらべ」とともに入選し、高い社会的知名度を得ています。

上写真左から、岡本更園(1895-没年不詳)、木谷千種(1895-1947)、島成園 (1892-1970)、松本華羊(1893-1961)

「女四人の会」は、大正5年(1916年)5月に三越呉服店大阪店で開催された、四人の女性画家による、井原西鶴の『好色五人女』をテーマとした展覧会

活躍と逆風:1916年(大正5年)5月、かねてから親交のあった同年代の女性日本画家木谷千種、岡本更園、松本華羊と結成した「女四人の会」の第一回展が大阪で開催され、他の三人とともに井原西鶴の『好色一代女』に取材した諸作を出品、妙齢の女性画家たちによる意欲的な展覧会として話題を呼びましたが、身分違いの恋や不倫の恋、心中、性的倒錯、犯罪など、恋愛感情に駆られての反社会的、反道徳的行動を主題とする文学作品を題材とする絵画を、若い女性画家が描き、それらを発表する展覧会を開いた、ということが、識者には生意気な、挑発的行動と受け止められ「斬うした遊戯を嬉しんで囃し立てる大阪の好事家というのもまたつらいもの(中央美術 大正5年6月[6])と揶揄されました。また同じ頃から北野恒富、谷崎潤一郎の弟谷崎精二、人気力士・大錦卯一郎らとの恋愛ゴシップを書き立てられるようになり、有名人としての苦悩も味わっています。

美人画受難の年:また同年の第10回文展では、享保期の風俗に取材し、身分、年齢もさまざまな多くの人物を画中に描き込んだ大作「燈籠流し」を出品するものの落選の憂き目を見ます。これには前年の第9回展で大量の入選者を出したことと、「美人画室」を特設するほど多くの美人画が出品されたことへの反省、反動が働いたとされ、関西出身の女性画家の作品も岡本更園のものを除いてことごとくが落選しました。入選が確実視されていたこの作品が選にもれたことを、鏑木清方も惜しんで「島成園女史の作は・・・・落選すべきものとは思はれないが聞くところに依れば、色調の弱すぎた為と云ふことである。・・・・大阪の作家は・・・・一種の濁った色調を持っている・・・・『燈籠流し』も取材の非常に優れたものであつたに係らず選に入らなかったのは、此色調の為であつたらうと思ふ(中央美術 大正5年5月)」と擁護しています。

マスメディアでの活躍:1917年(大正6年)の第11回文展では「唄なかば」が兄・御風の「かげろふ」とともに入選し、次いでやはり兄と共同で朝日新聞の連載小説『年末(隻松園作)』の挿絵を担当。これ以降数年間にわたり大阪朝日新聞の『明ゆく路(野村愛正作)』、『不知火(長田幹彦作)』、『黄金(佐藤紅緑作)』などの連載小説の挿絵を兄のほか北野恒富らと共同で多数担当しました。

同じく大正6年には木版画集「新浮世絵美人合」が刊行され、池田輝方、池田蕉園、北野恒富らとともに、成園も原画作者のひとりとして名を連ねます。彼女の「湯あがり」は「真に大正の新浮世絵として後世に伝ふべき逸品(紙名不詳 大正6年3月)」と絶賛されます。この時期以降、雑誌の表紙絵、付録絵、カレンダーのイラストなども多数手がけています。また時期は少し下るものの、1922年(大正11年)には柳原白蓮の詩と成園が原画を描いた木版画を組み合わせた「新錦絵帖 娘風俗十二ヶ月 処女の頃」が刊行されました。

「おんな」:大正6年に発表した「おんな(旧題:黒髪の誇り)」は、上半身をはだけ乳房もあらわな女性が、般若の描きこまれた着物をまとい、ただならぬものを感じさせる眼差しとともに髪を梳る、といった官能的ながらも不穏な印象を与える作品で、裸体画に厳しい批判がよせられていた時期であったこともあり、父の助言を容れて、当初よりも性的な印象を弱めた作品として仕上げたにもかかわらず、その年の再興第4回院展では落選しています。なお完成時のこの作品には、画中の女性の足許に盥が描き込まれており、当時の新聞に掲載された写真にもそれが見て取れますが、現在はその付近が切断されています。

『おんな(旧題名・黒髪の誇り)』 1917年(大正6年)福富太郎コレクション資料室より

「無題」:その「おんな」同様、「無題」もまた、感覚的な洗練を追求するそれまでの「美人画」から一歩抜け出し、成園自身ともいわれる画中の女性の顔に痣を描きこむことによって、その内面をも表現しようとした意欲作であるとされますが、「何故ソレに適合した画題を付けない、無題など・・・・は卑怯千万(大正日日 大正7年6月12日)」と非難され、別の展覧会では「画室の女」という題を付けて展示されたこともあったほか、作品を求婚広告として揶揄するイラストが新聞に掲載されるなど物議を醸しました。

「無題」大正7年(1918) 大阪市立美術館蔵(森本美津子氏寄贈)

1918年(大正7年)に発足し、北野恒富、金森観陽、水田竹圃らとともに、成園も会員として加わった「大阪茶話会」は、その設立の趣意に「絵画は自己の精神の内にどんなものがあるかを示すことによって、他人の精神に自己の知己を見出すもの」とうたっていますが、この「無題」は、同年6月に開かれた同会の「第1回試作展」に出品されたものです。

「伽羅の薫」:こうした傾向は1920年(大正9年)の第2回帝国美術院展覧会(帝展)に出品して入選した「伽羅の薫」で一層深められた。成園の母がモデルをつとめたこの作品では、老齢に差し掛かった着飾った遊女を、上下に長く引き伸ばしたグロテスクな造形で描き、肉体美に執着する女性の業を表現したとされ、今日なお彼女の代表作とされます。石川宰一郎に「美に陶酔せる一種の強き情味を発揚した力作だ。閨秀画家としてあすこまで突つ込んだのは異とすべし(『新公論』大正9年11月)」と賞賛された一方で、石井柏亭には「明らかに邪道に入って居る。衣裳の赤と黒の毒々しさ。妖艶と陰惨とを兼ねたやうなものを現はさうとしたのかも知れぬが、画の表われは極めて下品な厭味なもの(『中央美術』大正9年11月)」と批判されています。この作品は1934年(昭和9年)に制作された「朱羅宇」とともに成園自身によって大阪市立美術館に寄贈されました。

「伽羅(きゃら)の薫(かおり)」大正9年 大阪市立美術館蔵

結婚生活:同じ大正9年(1920年)11月には銀行員・森本豊次郎と結納を交わし、同居生活に入りましたが(入籍は大正15年6月)、これが本人の十分な合意を得ないままに強行されたことであった ことと、それによってもたらされた生活環境の変化は、彼女の創作にも大きな影響を及ぼしたと見え、1923年(大正12年)に開いた結婚後初となる個展で発表した新作「春怨」「女歌舞伎」「春之夜」などは「精魂の抜け足許も定かならぬ有様・・・・技巧は練達していても・・・・女史の個性は見当たらない。唯の綺麗さ、手際の良さ、職工的な熟練さが認められるのみである(大阪日日 大正12年4月10日)」とこれまでにない酷評を浴びています。また、1924年(大正13年)には、共作による新版画「新浮世絵美人合 七月 湯あがり」を発表しています。

「自画像」大正13年 大阪市立美術館蔵

しかしこうした一方では、夫・豊次郎が同年に上海に転勤し、成園自身もその後数年間にわたって同地と大阪を往復する生活のなかから、「上海にて」「上海娘」「燈籠祭の夜」などといった、中国の風俗に取材した異色作が生まれています。そして1927年(昭和2年)、第10回帝展に「囃子」が入選。これは彼女の中央の展覧会での最後の入選となっています。昭和に入って以降は、夫の度重なる転勤に同行して小樽、中国・大連、同じく芝罘、横浜、松本、岡谷と転居を繰り返し、自らの芸術の故郷と考えていた大阪から離れたことによる創作意欲の減退、同時期の体調不良などにより、作品はほとんど生み出されなくなっています。

戦後の活動:終戦後の1946年(昭和21年)、夫・豊次郎の退職に伴い大阪に戻り、城東区関目に居住、1951年(昭和26年)には帰阪後初となる個展を開催、1956年(昭和31年)まで毎年開催した後、1960年(昭和35年)には大阪女人社展に参加、それ以後は門弟・岡本成薫との二人展を1969年(昭和44年)まで毎年開催した。1970年(昭和45年)に宝塚に転居したが、その直後の同年3月5日、脳梗塞により78歳で死去しました。

後進に道をひらく:「宗右エ門町の夕」以降の成園の活躍は、日本画家を志す同年代の女性たちの奮起を促すところとなった。そうした中の一人・生田花朝(1889-1978)は、後年綴ったエッセイ「雪解の花」のなかで「大阪の私たち女の作家は、まづ島さんの崛起によつて立ち上つたやうなもの・・・・『宗右エ門町の夕』こそは、全く島さんの華々しい画壇への首途でありまた私たちへの発奮の先駆・・・・実際大阪の女流画家で、直接なり間接なりに、島さんの影のかからない人はない(大毎美術 第180号 昭和12年5月刊所収)」と回想しています。その後の文展では大正3年の第8回で岡本更園、小方華圃(1876もしくは80-1925)、翌大正9年の第9回では松本華羊、木谷(当時は吉岡)千種、第10回で再び岡本が入選を果たしたのをはじめとして、大正4年に第1回が開催された大阪美術展覧会(大展)へもすでにふれた画家たちの他、橋本成花、平山成翠、宮本成操ら多くの女性画家たちが作品を出品し、その盛況は「良家の夫人、令嬢たちが頗る熱心に出品の準備中なるは注意すべきことの一なり(大阪毎日新聞)」と特筆されました。こうしたほかにも大正3年の「閨秀画会」、大正6年の「閨秀画家作品展観」などといった女性画家の作品だけを集めた展覧会も開催された。こうした流れは北野恒富によって大正3年に設立された「白耀社」や、木谷千種によって大正9年に設立された「八千草会」などといった、女性画家の育成に積極的に取り組む画塾の誕生によって、より深く根付いたものとなっています。

門下生たち:成園の門下生にはいずれも女性の秋田成香(1900–没年不詳)、伊東成錦(1897–没年不詳)、菊池成輝(1871−1934)、高橋成薇(1902–1994)、吉岡美枝(1911–1999)らがいますが、特に岡本成薫(1907–1992)は実父の死により内弟子として入門後、森本家の家事一切を受け持ったほか、成園夫妻の数度にわたる転居にも同行、家族同然に生活を共にする一方で、創作にも取り組み、成園の死後は正式に森本家の養女に迎えられています。成薫は1977年(昭和52年)の森本豊次郎の死去後、成園の遺作85点を大阪市立美術館に寄贈しています。のち京都に転居し、1992年(平成4年)に没しました。画家石丸一の妹・島あおい(1896−1988)も成園より日本画を学んでいます。

本作品は色紙の作品ながらきちんと描かれています。大正初期の頃の作ではないかと推定しています。

本作品は共タトウに納まっています。題名は「弥生」のようです。

弥生(やよい)は陰暦3月のことで、もともとは「いやおい」と読み、それが変化して「やよい」になりました。 ここでの「弥」は、「いよいよ、ますます(程度が進むこと)」を表し、「生」は生い茂るという意味だそうです。 暖かい春になり、草木は寒い冬から解き放たれたように先を争って芽を吹き出す様を表現しています。

若い頃には純粋な美人画を描いていましたが、大正の頃からちょっとクセのある作品を描いています。このクセのある作品は非常に入手が難しく、市場に出回る機会は滅多にありません。この時期に描いた女流美人画家では他に上村松園、木谷千谷らが傑出しており、さらには作品は希少ですが九条武子の作品ですね。