今回の帰省に際して訪れたのは東北で唯一の単館常設映画館です。

![]()

1952年に洋画専門の映画館としてオープンしており、 在郷の頃にはなんどか訪れて観ていた映画館ですが、上京してからこの映画館で映画を観るのは初めてです。

![]()

懐かしい・・・。昔の映写機が鎮座しています。

![]()

観客は10名ほどでした。ともかくとてもレトロな雰囲気です。維持するのがたいへんなようで、クラウドファンディングで支援を募っているようです。

![]()

さて本日紹介する作品は伊万里? 天啓赤絵? 古九谷色絵(九谷五彩手)? 中国の五彩手? 当方の知識では判別の難しい分類・・・。ちょっと面白いので普段使いにと入手してみた作品です。

![]()

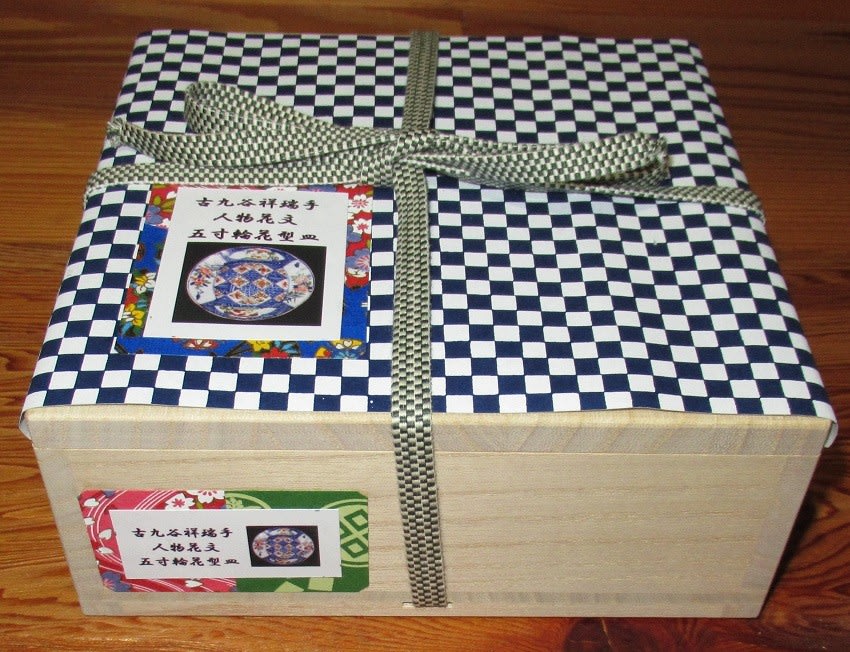

古九谷祥瑞手 人物花文五寸輪花型皿高台内「福」銘 誂箱最大口径153*高台径76*高さ27~29

![]()

中国の天啓赤絵や五彩手に近似していますが、これは初期の伊万里では当時の中国陶磁器の影響を受けている作品だからでしょう。さらに一見すると伊万里のように見えるのですが、どうも古九谷色絵系統に見えますね。

![]()

初期伊万里に続く古九谷様式は祥瑞手(しょんずいで)・五彩手(ごさいで)・青手(あおで)の3タイプに大別されますが、この小皿は祥瑞手にあたるのでしょう。

伊万里における古九谷に分類されている五彩手は「九谷五彩」と呼ばれており、作品は、緑・黄・紫・紺青・赤の色絵の具を自在に活用して、絵付けされたスタイルで、5色の色絵の具をフル活用することから、「五彩手」とも呼ばれいます。これに中国の景徳鎮窯で焼かれた祥瑞と呼ばれる染付磁器の影響を受けて幾何学文様を多用するのが祥瑞手の特徴です。染付と色絵を併用し、文様の輪郭線は赤か染付の青を使って全体的に淡い印象となります。

参考作品 その1(戸栗美術館蔵)色絵 丸文 葉形皿

伊万里(古九谷様式)17世紀中葉

高:2.6㎝ 口径:15.2×13.0㎝

![]()

*植物の菱型文は子孫繁栄のシンボルとされ、目立たさを表現しています。

![]()

器の中央に、作品のモチーフを絵画的・写実的に描くことも、色絵の特徴です。この作品の見どころは、屏風や掛軸から器へ抜け出してきたかのような絵画を描いた、熟練された絵付けの筆づかいです。特に色絵の古九谷は、中国の明王朝末期から清王朝初期にかけての色絵磁器がモデルになっているとも言われ、大皿 (大平鉢) から小皿 (端皿) に至るまで、中国風の人物・動物・山水 (風景) を見事に描写した名品が数多く残されています。この作品は通常の見込み部分と周囲の絵柄を逆転したようなデザインとなっており、とても珍しいですね。

参考作品 その2通常は口縁を中心に幾何学文様が多い祥瑞手です。

![]()

絵付けに関してはそれなりの腕前のある(狩野派の)絵師による指導があったとも言われています。また明の政情不安から染付など輸入品が減少したことからの需要が伊万里の器の発祥の理由であったとされてます。技術が向上してから、今度は明そのものが消滅し、伊万里としてはライバルの消滅によって千載一隅のビジネスチャンスとなり、大いに伊万里が栄えた時代となります。

![]()

口縁に鉄釉が施されているのは、南京赤絵や天啓赤絵、そしてそれを倣った古九谷や古伊万里にもあります。顕著ではないにしろ虫喰の兆候?も見られます。しかも砂高台・・・・。このあたりからは天啓赤絵という推察もできますが、決定的なのは高台内の「福」の銘の中央にイッチンの跡があり、これは日本の伊万里の最大の特徴ですので、中国陶磁器との判別が可能な作品です。明らかに中国陶磁器の影響を受けていますが、伊万里の磁器の口は中央がへこみやすかったので、徐々にイッチンを設けるという工夫がなされていきます。

参考作品 その3

![]()

伊万里は1640年頃に初期伊万里から古九谷様式と呼ばれる次の時代に入っていきますが、この時期には中国人の技術指導を経て1.青手古九谷2,色絵古九谷3.藍九谷4.吸坂手(錆釉) の4種の作風に広がりをみせます。

この頃は中国人指導もあり、作品には口縁の鉄釉や砂付高台が見られます。その後イッチンという工夫や伊万里の胎土には虫喰の発生が少ないなどからそれらの見られない作品が多くなったと推定されてます。

![]()

福の書き銘があり、高台内の釉薬や削りは丁寧な点は伊万里や古九谷系統ですね。イッチンの跡が見えないようにされているのは丁寧に作られた証拠であり、イッチンの跡が顕著となる伊万里の作品はこの後になるのでしょう。

![]()

近代の写しの可能性も否定できないでしょうが、これだけ出来が良いとそうも思えない・・。無難なのは古伊万里かもしれませんが、以上の推察から一応「古九谷祥瑞手」としておきました。

![]()

色絵九谷系統は青手九谷とは違い料理用の器として作られおり、この作品は五寸皿として普段使いに重宝しそうです。また色絵九谷系統の作品が茶事になじむのは、揃いの器として作られながら古九谷色絵の作品は「作品の品格の矜持」を持っているからでしょう。色絵九谷系統の作品は伊万里の作品で唯一茶事に使える器とされています。

![]()

ともかくレトロな感じのする作品・・・。

1952年に洋画専門の映画館としてオープンしており、 在郷の頃にはなんどか訪れて観ていた映画館ですが、上京してからこの映画館で映画を観るのは初めてです。

懐かしい・・・。昔の映写機が鎮座しています。

観客は10名ほどでした。ともかくとてもレトロな雰囲気です。維持するのがたいへんなようで、クラウドファンディングで支援を募っているようです。

さて本日紹介する作品は伊万里? 天啓赤絵? 古九谷色絵(九谷五彩手)? 中国の五彩手? 当方の知識では判別の難しい分類・・・。ちょっと面白いので普段使いにと入手してみた作品です。

古九谷祥瑞手 人物花文五寸輪花型皿高台内「福」銘 誂箱最大口径153*高台径76*高さ27~29

中国の天啓赤絵や五彩手に近似していますが、これは初期の伊万里では当時の中国陶磁器の影響を受けている作品だからでしょう。さらに一見すると伊万里のように見えるのですが、どうも古九谷色絵系統に見えますね。

初期伊万里に続く古九谷様式は祥瑞手(しょんずいで)・五彩手(ごさいで)・青手(あおで)の3タイプに大別されますが、この小皿は祥瑞手にあたるのでしょう。

伊万里における古九谷に分類されている五彩手は「九谷五彩」と呼ばれており、作品は、緑・黄・紫・紺青・赤の色絵の具を自在に活用して、絵付けされたスタイルで、5色の色絵の具をフル活用することから、「五彩手」とも呼ばれいます。これに中国の景徳鎮窯で焼かれた祥瑞と呼ばれる染付磁器の影響を受けて幾何学文様を多用するのが祥瑞手の特徴です。染付と色絵を併用し、文様の輪郭線は赤か染付の青を使って全体的に淡い印象となります。

参考作品 その1(戸栗美術館蔵)色絵 丸文 葉形皿

伊万里(古九谷様式)17世紀中葉

高:2.6㎝ 口径:15.2×13.0㎝

*植物の菱型文は子孫繁栄のシンボルとされ、目立たさを表現しています。

器の中央に、作品のモチーフを絵画的・写実的に描くことも、色絵の特徴です。この作品の見どころは、屏風や掛軸から器へ抜け出してきたかのような絵画を描いた、熟練された絵付けの筆づかいです。特に色絵の古九谷は、中国の明王朝末期から清王朝初期にかけての色絵磁器がモデルになっているとも言われ、大皿 (大平鉢) から小皿 (端皿) に至るまで、中国風の人物・動物・山水 (風景) を見事に描写した名品が数多く残されています。この作品は通常の見込み部分と周囲の絵柄を逆転したようなデザインとなっており、とても珍しいですね。

参考作品 その2通常は口縁を中心に幾何学文様が多い祥瑞手です。

絵付けに関してはそれなりの腕前のある(狩野派の)絵師による指導があったとも言われています。また明の政情不安から染付など輸入品が減少したことからの需要が伊万里の器の発祥の理由であったとされてます。技術が向上してから、今度は明そのものが消滅し、伊万里としてはライバルの消滅によって千載一隅のビジネスチャンスとなり、大いに伊万里が栄えた時代となります。

口縁に鉄釉が施されているのは、南京赤絵や天啓赤絵、そしてそれを倣った古九谷や古伊万里にもあります。顕著ではないにしろ虫喰の兆候?も見られます。しかも砂高台・・・・。このあたりからは天啓赤絵という推察もできますが、決定的なのは高台内の「福」の銘の中央にイッチンの跡があり、これは日本の伊万里の最大の特徴ですので、中国陶磁器との判別が可能な作品です。明らかに中国陶磁器の影響を受けていますが、伊万里の磁器の口は中央がへこみやすかったので、徐々にイッチンを設けるという工夫がなされていきます。

参考作品 その3

伊万里は1640年頃に初期伊万里から古九谷様式と呼ばれる次の時代に入っていきますが、この時期には中国人の技術指導を経て1.青手古九谷2,色絵古九谷3.藍九谷4.吸坂手(錆釉) の4種の作風に広がりをみせます。

この頃は中国人指導もあり、作品には口縁の鉄釉や砂付高台が見られます。その後イッチンという工夫や伊万里の胎土には虫喰の発生が少ないなどからそれらの見られない作品が多くなったと推定されてます。

福の書き銘があり、高台内の釉薬や削りは丁寧な点は伊万里や古九谷系統ですね。イッチンの跡が見えないようにされているのは丁寧に作られた証拠であり、イッチンの跡が顕著となる伊万里の作品はこの後になるのでしょう。

近代の写しの可能性も否定できないでしょうが、これだけ出来が良いとそうも思えない・・。無難なのは古伊万里かもしれませんが、以上の推察から一応「古九谷祥瑞手」としておきました。

色絵九谷系統は青手九谷とは違い料理用の器として作られおり、この作品は五寸皿として普段使いに重宝しそうです。また色絵九谷系統の作品が茶事になじむのは、揃いの器として作られながら古九谷色絵の作品は「作品の品格の矜持」を持っているからでしょう。色絵九谷系統の作品は伊万里の作品で唯一茶事に使える器とされています。

ともかくレトロな感じのする作品・・・。