いつもの帰省には白神山地の麓へ・・・・。

![]()

田は田植えの準備に入っています。

![]()

今回の帰省の目的のひとつは亡くなった家内の17回忌の法要です。

![]()

![]()

法事は「男の隠れ家 その2」にて・・・。和尚さんとは終了後のいつもの骨董談義・・・。

![]()

今回の「男の隠れ家 その3」の来訪では敷地の周囲にあった欅の大木の伐採状況の確認もあります

![]()

だいぶ敷地の全景もすっきりし、息子も撮影していました。

![]()

うっそうとした木々は消え、建物の美しさが引き立ってきました。

![]()

北国の春は花がいっぺんに咲いたような錯覚になりますね。

![]()

周囲からも家の中からもよく見えます。

![]()

伐採した欅の太さが解りますね。

![]()

裏庭もきれいになりました。木々で丸太の椅子を拵えたようです。

![]()

家内から眺めは借景・・・。

![]()

![]()

![]()

このような庭はちょっとない・・・・。季節で常に変化します。

![]()

夜の縁側では蛙のなく声が大合唱となります。

![]()

パノラマ状に見えるようになりました。

![]()

裏庭は洋間からの眺めになります。

![]()

近所の方が伐採した枝などを薪にして積み上げてくれました。

![]()

次は社をどうするか・・・。義妹に初孫が誕生しそうなので、しばし待つことにしようかと思います。

![]()

最後に近くにある墓までお参り・・・。

![]()

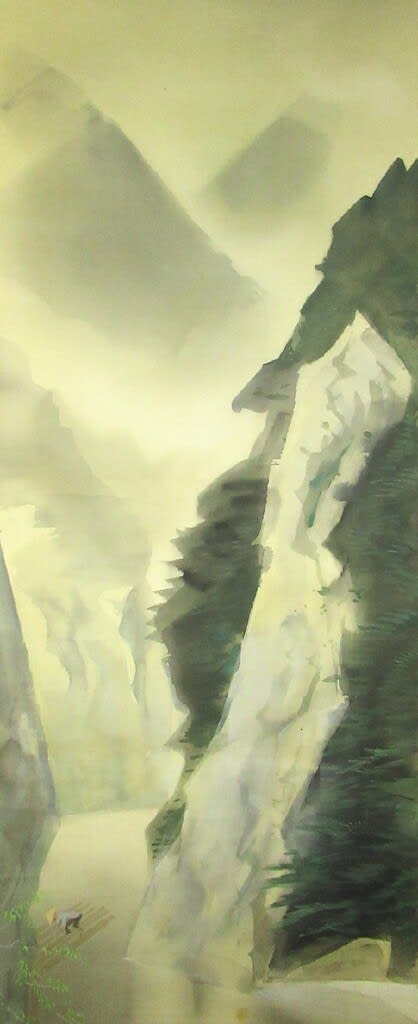

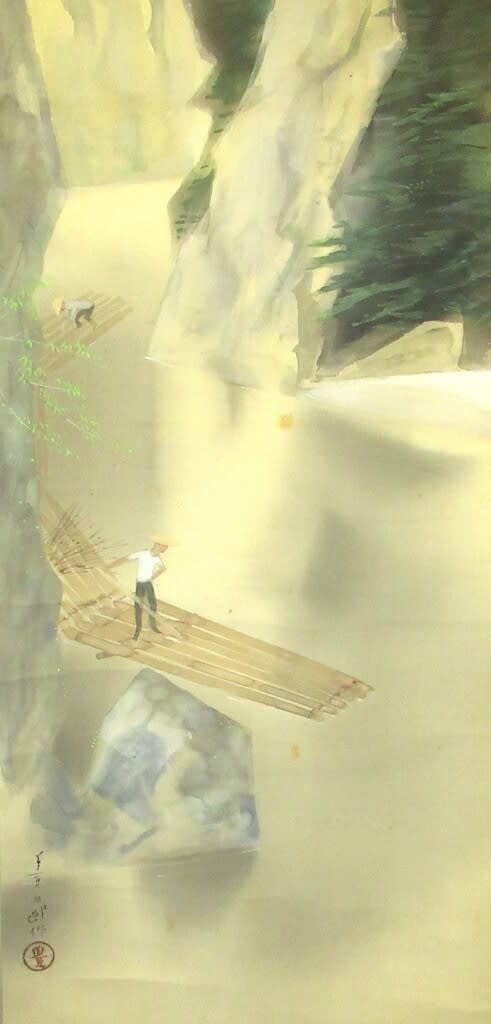

さて本日紹介する作品は福田豊四郎が戦前の若い頃に好んで描いた筏下りの作品です。

![]()

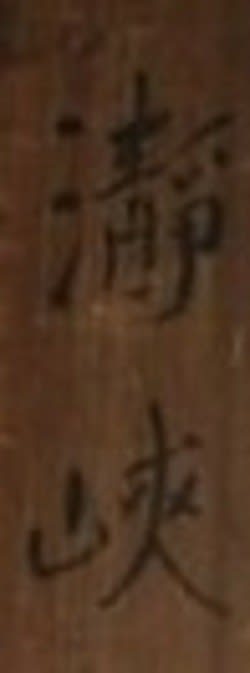

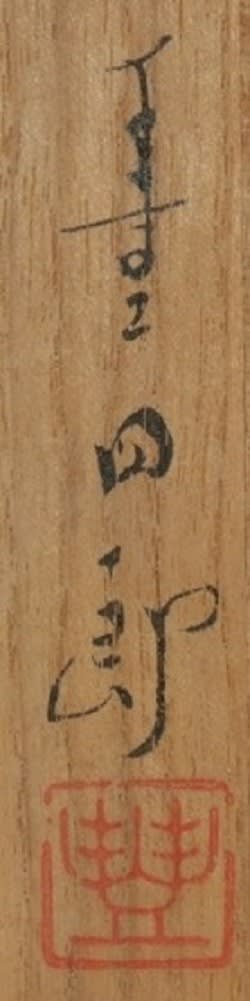

瀞峡 福田豊四郎筆 その186絹本着色軸装 軸先陶器 共箱全体サイズ:縦2180*横490 画サイズ:縦1290*横355

![]()

![]()

祖父・母や両親と交流のあった福田豊四郎ですが、当方の実家は木材業を営んでいたので、このような題材の作品には縁があったようです。

![]()

描いた風景が故郷の米代川なのか、その支流なのか、はたまた全く別の修業時代の京都方面の風景なのかは定かではありません。

![]()

福田豊四郎というと故郷を題材にしたノスタルジックな作風が好まれますが、若い頃と晩年の頃では画風がかなり違います。どちらか好みかは人によって違うでしょうが、意外に若い頃の作風が好きだという人も多いようです。

![]()

![]()

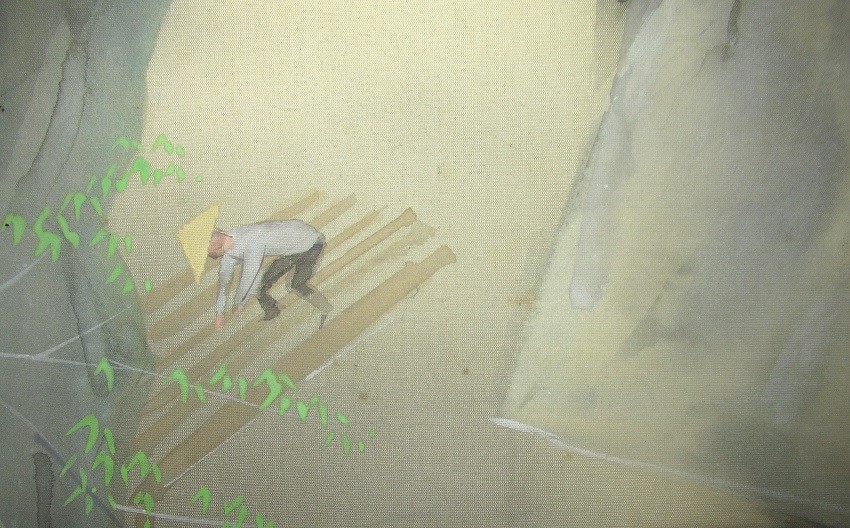

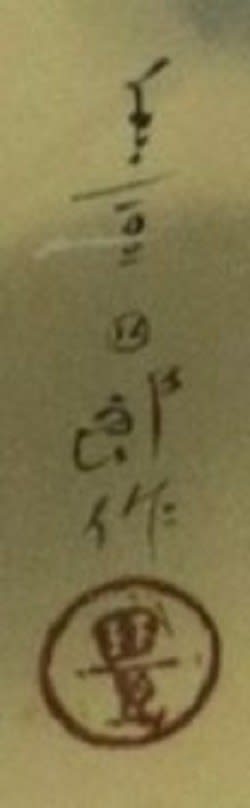

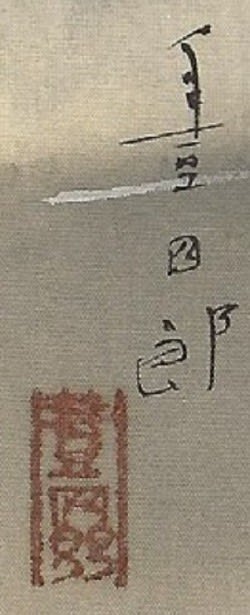

若い頃の作品の落款には「豊四郎生」というのが多いのですが、本作品には「豊四郎作」という珍しい落款となっています。「生」がなくなるまでの端境期の作品かと推察されます。

![]()

![]()

![]()

当方の福田豊四郎の作品の蒐集数は、小作品がメインですが200に近づきつつあります。すでに展覧会や画集では見飽きた感の作品よりも蒐集してきた作品に愛着が湧いています。

ところでこの作品と同様な作品がネットオークションに出品されていました。

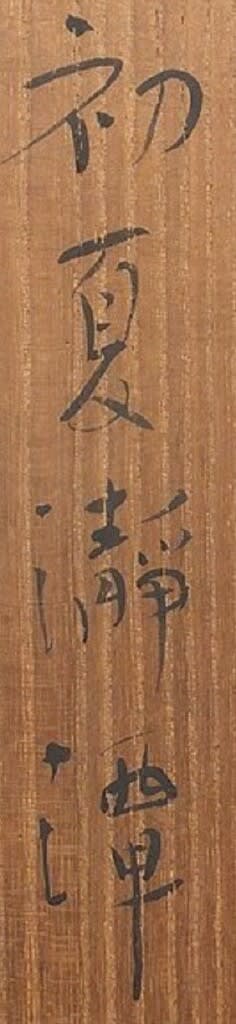

参考作品初夏瀞潬 福田豊四郎筆額サイズ:縦603*横723 作品サイズ:縦397*515 P10号程度

![]()

本日紹介した作品の下部を額寸法に描いたサイズのものです。

![]()

同じような題材の作品が多くなっていたので、落札には踏み切りませんでしたが、落札金額は7万円弱だったと記憶しています。

![]()

落款の書体や印章から本日紹介した作品より少し前頃の作(ほぼ同時期)と推定されます。

![]()

![]()

![]()

額は後日のものでしょう。軸装から額装に改装されていますね。

![]()

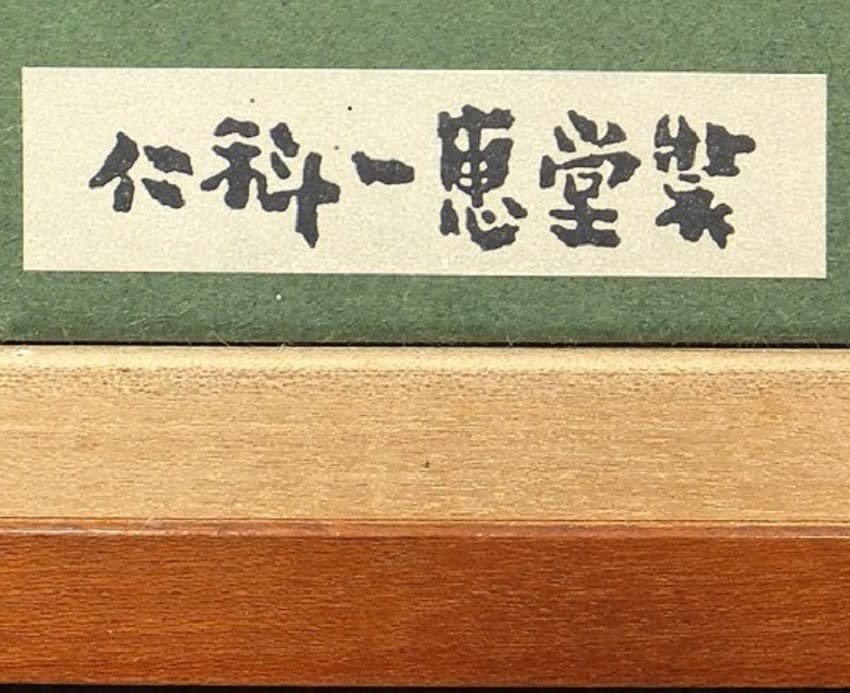

立派な額装です。「仁科一恵堂」は、昭和を代表する日本画家の額縁を数多く取り扱う本物志向の額装店です。額装代金だけでも落札金額に匹敵するでしょうね。

![]()

正直なところ、入手しておけばよかった後悔しています。

![]()

さて来年には新たな家族が増えているといいですね。

田は田植えの準備に入っています。

今回の帰省の目的のひとつは亡くなった家内の17回忌の法要です。

法事は「男の隠れ家 その2」にて・・・。和尚さんとは終了後のいつもの骨董談義・・・。

今回の「男の隠れ家 その3」の来訪では敷地の周囲にあった欅の大木の伐採状況の確認もあります

だいぶ敷地の全景もすっきりし、息子も撮影していました。

うっそうとした木々は消え、建物の美しさが引き立ってきました。

北国の春は花がいっぺんに咲いたような錯覚になりますね。

周囲からも家の中からもよく見えます。

伐採した欅の太さが解りますね。

裏庭もきれいになりました。木々で丸太の椅子を拵えたようです。

家内から眺めは借景・・・。

このような庭はちょっとない・・・・。季節で常に変化します。

夜の縁側では蛙のなく声が大合唱となります。

パノラマ状に見えるようになりました。

裏庭は洋間からの眺めになります。

近所の方が伐採した枝などを薪にして積み上げてくれました。

次は社をどうするか・・・。義妹に初孫が誕生しそうなので、しばし待つことにしようかと思います。

最後に近くにある墓までお参り・・・。

さて本日紹介する作品は福田豊四郎が戦前の若い頃に好んで描いた筏下りの作品です。

瀞峡 福田豊四郎筆 その186絹本着色軸装 軸先陶器 共箱全体サイズ:縦2180*横490 画サイズ:縦1290*横355

祖父・母や両親と交流のあった福田豊四郎ですが、当方の実家は木材業を営んでいたので、このような題材の作品には縁があったようです。

描いた風景が故郷の米代川なのか、その支流なのか、はたまた全く別の修業時代の京都方面の風景なのかは定かではありません。

福田豊四郎というと故郷を題材にしたノスタルジックな作風が好まれますが、若い頃と晩年の頃では画風がかなり違います。どちらか好みかは人によって違うでしょうが、意外に若い頃の作風が好きだという人も多いようです。

若い頃の作品の落款には「豊四郎生」というのが多いのですが、本作品には「豊四郎作」という珍しい落款となっています。「生」がなくなるまでの端境期の作品かと推察されます。

当方の福田豊四郎の作品の蒐集数は、小作品がメインですが200に近づきつつあります。すでに展覧会や画集では見飽きた感の作品よりも蒐集してきた作品に愛着が湧いています。

ところでこの作品と同様な作品がネットオークションに出品されていました。

参考作品初夏瀞潬 福田豊四郎筆額サイズ:縦603*横723 作品サイズ:縦397*515 P10号程度

本日紹介した作品の下部を額寸法に描いたサイズのものです。

同じような題材の作品が多くなっていたので、落札には踏み切りませんでしたが、落札金額は7万円弱だったと記憶しています。

落款の書体や印章から本日紹介した作品より少し前頃の作(ほぼ同時期)と推定されます。

額は後日のものでしょう。軸装から額装に改装されていますね。

立派な額装です。「仁科一恵堂」は、昭和を代表する日本画家の額縁を数多く取り扱う本物志向の額装店です。額装代金だけでも落札金額に匹敵するでしょうね。

正直なところ、入手しておけばよかった後悔しています。

さて来年には新たな家族が増えているといいですね。