「男の隠れ家 その4」の大きな改修分は3階への階段の新設です。2階の廊下から階段となります。

![]()

![]()

改修前は梯子のような簡易な階段はあったもののそれは3階を屋根裏部屋に考えて設置したもので、とても作品を運搬するには急勾配すぎていたので、今回考案した階段を仮設置してみました。

![]()

吹き抜け部の壁をぶち抜いて、吹き抜け部を活かしての設置は苦肉の案です。

![]()

このような考案は一級建築士という経験が役に立ちます。

![]()

段数をかせぐための苦肉の策・・・。

![]()

孤立していたスペースにも渡れるように工夫しましたが、墜落防止用の手摺が窓には必要なようです。

![]()

この3階の出窓部分のスペースを活かしますが、頭が当たらない高さの確保など制約が多い中での考案でしたのでかなり苦労しました。

![]()

3階に作品整理用の机と保管庫を設置します。

![]()

この段階の改修時には冷暖房、照明などの設備も並行して決めておかなくてはいけません。とくにコンセプトして外壁には設備器具を極力露出しないということがありますので、施工前の早い時点での設備器具の検討が必要でした。

![]()

安易な設備の露出は建物の外観を損ねますが、ほとんどの建物は設備の露出が外観を損ねています。

![]()

5月の連休での仮設置の確認ですので、手摺や仕上げはこれからとなります。

![]()

こちらは3階の展示室(4)です。眺めは最高の部屋となりますが、家内は読書部屋にしたいようです。

![]()

他方には収納庫を設けています。

![]()

新たに三角部分の屋根裏も収納庫に利用します。新たに壁床を新設しますが、ここは断熱、換気を考慮しなくてはいけませんね。

![]()

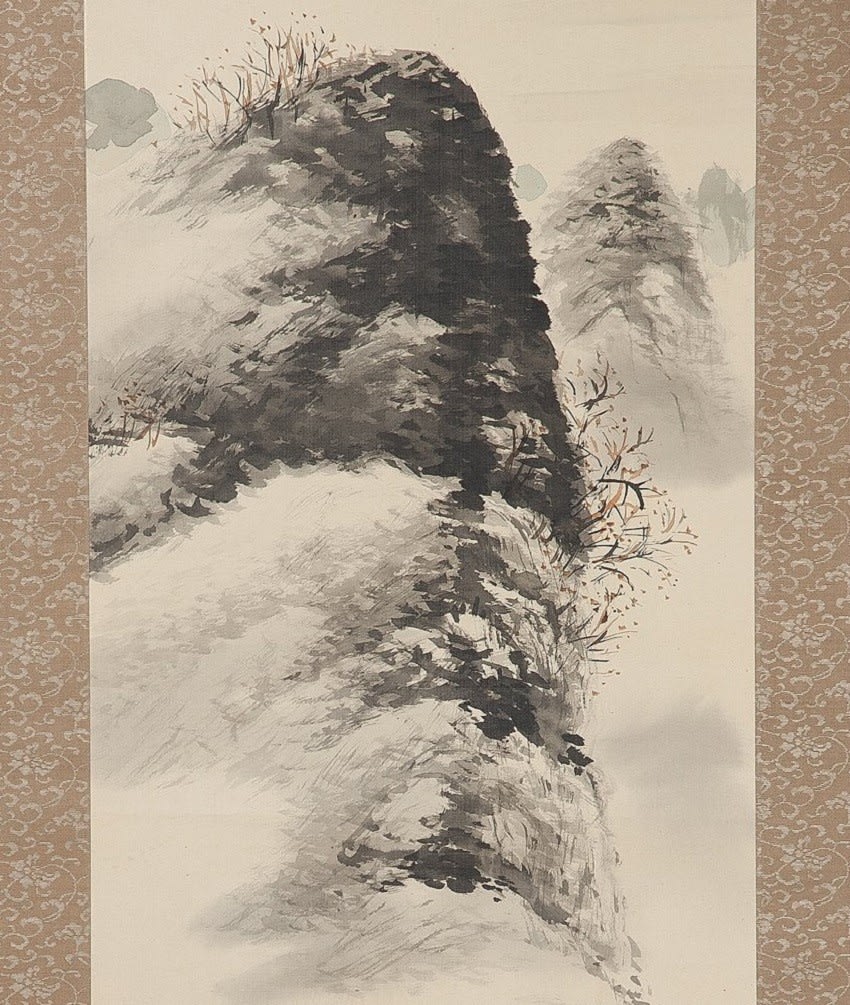

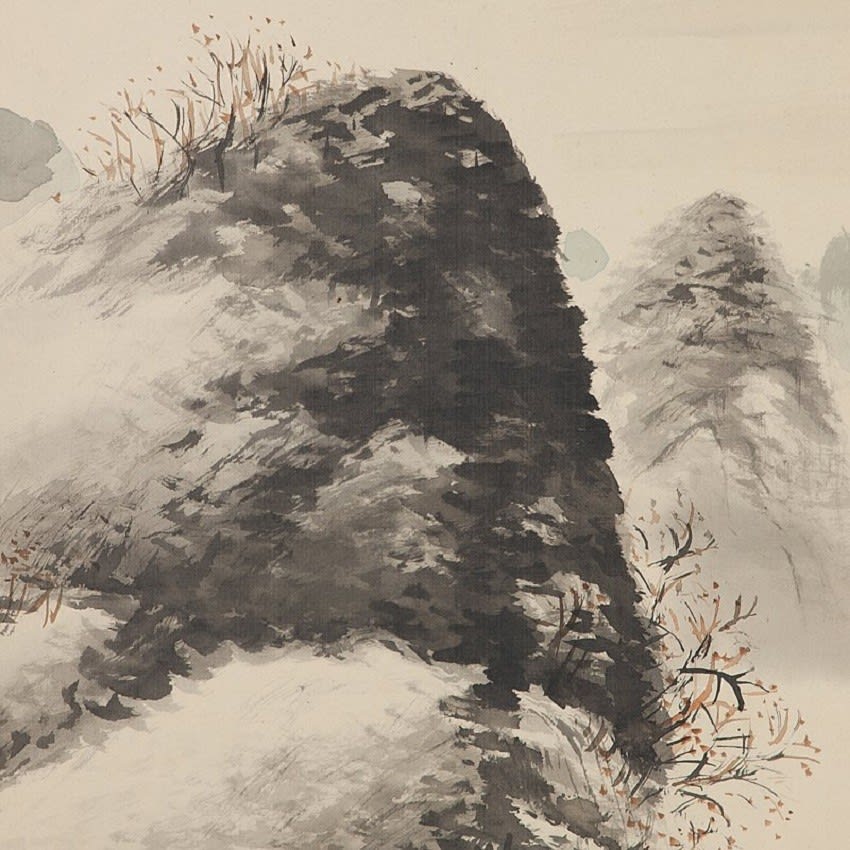

さて本日の作品紹介です。平福百穂が夏の湖を描いた作品は数点存在しますが、当方でも似たような作品を並べて展示してみました。

![]()

右幅は以前に紹介した作品ですので、本日は左幅の作品の紹介です。ともに大正末期から昭和初期にかけての作と推定されます。

夏湖 平福百穂筆 その151絹本淡彩軸装 軸先象牙 二重箱共箱 全体サイズ:縦2090*横545 画サイズ:縦1198*横415

![]()

![]()

平福百穂は若い頃から湖を主題とした作品を数多く描いています。出身地近くには田沢湖もありますが、明治41年、当時、雑誌社「 博文館 」で「太陽」の編集長であった鳥谷部春汀の導きで大町桂月とともに十和田湖、奥入瀬渓流を訪れています。これは地元有志の十和田、奥入瀬を文人の筆で全国に紹介したいという意に応えて十和田に招いたものでした。 この時に描いた十和田湖の作品も遺っています。

![]()

残念ながらこの作品がどこを描いたものかは不明です。

![]()

題名に「夏湖」とあるのみです。

![]()

筆致は晩年の作品には適いませんが、かなり完成度の高い作品です、

![]()

平福百穂の熟練してきた作と言えるのでしょう。

![]()

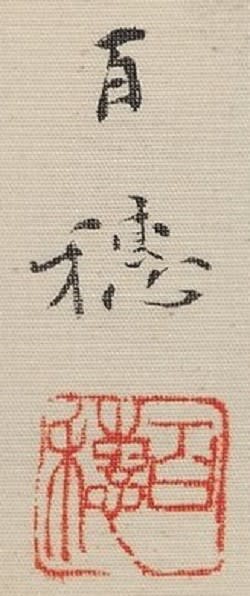

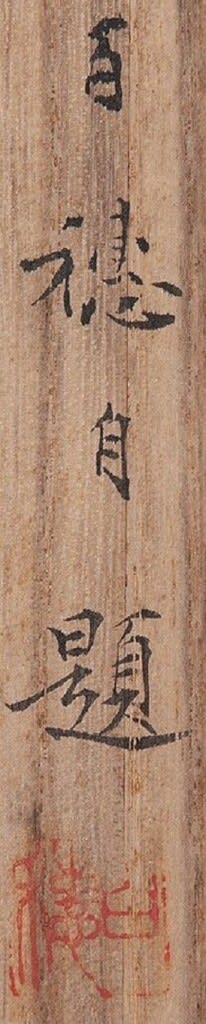

共箱の二重箱となっています。

![]()

最低でもこの程度の誂えが欲しいものです。

![]()

問題の多い印章の作品ですが、本作品は真作と判断していいようです。

![]()

![]()

![]()

平福百穂、寺崎廣業、そして福田豊四郎の作品は時系列にきちんといつかは整理したいと思っています。そのためには十分な保管庫と展示するスペースが必須となりますね。

改修前は梯子のような簡易な階段はあったもののそれは3階を屋根裏部屋に考えて設置したもので、とても作品を運搬するには急勾配すぎていたので、今回考案した階段を仮設置してみました。

吹き抜け部の壁をぶち抜いて、吹き抜け部を活かしての設置は苦肉の案です。

このような考案は一級建築士という経験が役に立ちます。

段数をかせぐための苦肉の策・・・。

孤立していたスペースにも渡れるように工夫しましたが、墜落防止用の手摺が窓には必要なようです。

この3階の出窓部分のスペースを活かしますが、頭が当たらない高さの確保など制約が多い中での考案でしたのでかなり苦労しました。

3階に作品整理用の机と保管庫を設置します。

この段階の改修時には冷暖房、照明などの設備も並行して決めておかなくてはいけません。とくにコンセプトして外壁には設備器具を極力露出しないということがありますので、施工前の早い時点での設備器具の検討が必要でした。

安易な設備の露出は建物の外観を損ねますが、ほとんどの建物は設備の露出が外観を損ねています。

5月の連休での仮設置の確認ですので、手摺や仕上げはこれからとなります。

こちらは3階の展示室(4)です。眺めは最高の部屋となりますが、家内は読書部屋にしたいようです。

他方には収納庫を設けています。

新たに三角部分の屋根裏も収納庫に利用します。新たに壁床を新設しますが、ここは断熱、換気を考慮しなくてはいけませんね。

さて本日の作品紹介です。平福百穂が夏の湖を描いた作品は数点存在しますが、当方でも似たような作品を並べて展示してみました。

右幅は以前に紹介した作品ですので、本日は左幅の作品の紹介です。ともに大正末期から昭和初期にかけての作と推定されます。

夏湖 平福百穂筆 その151絹本淡彩軸装 軸先象牙 二重箱共箱 全体サイズ:縦2090*横545 画サイズ:縦1198*横415

平福百穂は若い頃から湖を主題とした作品を数多く描いています。出身地近くには田沢湖もありますが、明治41年、当時、雑誌社「 博文館 」で「太陽」の編集長であった鳥谷部春汀の導きで大町桂月とともに十和田湖、奥入瀬渓流を訪れています。これは地元有志の十和田、奥入瀬を文人の筆で全国に紹介したいという意に応えて十和田に招いたものでした。 この時に描いた十和田湖の作品も遺っています。

残念ながらこの作品がどこを描いたものかは不明です。

題名に「夏湖」とあるのみです。

筆致は晩年の作品には適いませんが、かなり完成度の高い作品です、

平福百穂の熟練してきた作と言えるのでしょう。

共箱の二重箱となっています。

最低でもこの程度の誂えが欲しいものです。

問題の多い印章の作品ですが、本作品は真作と判断していいようです。

平福百穂、寺崎廣業、そして福田豊四郎の作品は時系列にきちんといつかは整理したいと思っています。そのためには十分な保管庫と展示するスペースが必須となりますね。