今年になってからの第1回目の投稿です。年始の挨拶や夜のコミュニケーションなどで忙しく、昨夜帰宅してから慌ただしくまとめた原稿です。

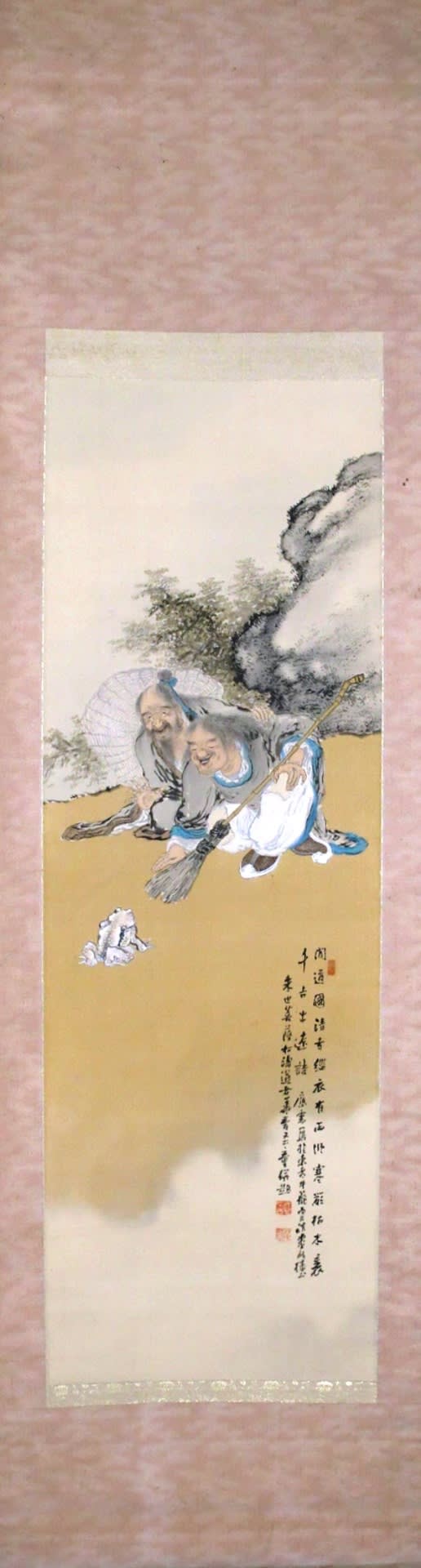

箒を持って大きな蛙を捕まえて焼いて食べようしている図ではありません。中国の僧「寒山」と「拾得」を描いた図です。

「自由な発想や生き方の奥義のようなものは、世俗を離れないとなかなか体得できないものかもしれません。」という意味合いの画題です。「寒山拾得図」についてはあまりにも有名な画題なので、今さら説明の必要はないとは思いますが、感嘆に下記に記しておきました。

本ブログにおいて、倉田松涛の作品はすでに10作品前後紹介しました。知名度の少ない画家ですが、最近「なんでも鑑定団」にも出品されており、根強いファンのある画家です。本作品はなかなかの佳作で、「なんでも鑑定団」に出品されたような凡作とは格段に出来の差があると思います。

私の郷里であります秋田出身の画家であり、続けて蒐集したい画家のひとりです。本ブログでは秋田出身の画家として、福田豊四朗、寺崎廣業、平福穂庵、平福百穂が同じように取り上げております。

寒山拾得之図 倉田松涛筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱入

全体サイズ:横560*縦2065 画サイズ:横*縦

![]()

今まで共箱の作品は見受けたことがありませんので、倉田松濤の共箱は珍しいと思います。

![]()

![]()

![]()

倉田松濤筆による所蔵作品である「鐘馗図」と同様に賛の部分に「応需」と署されていることから誰からの依頼によって描かれた作品であることが伺えます。

![]()

その賛は

![]()

「間道國清寺 緇衣有両□ 寒巌?枯木襄 千古出遼詩

応需写於東孝牛籠百三談畫□楼□

来世菩薩松涛道者□青又二ノ童併題」です。

五言律詩のようであすが、残念ながら当方では意味はよくわかりません。

「國清寺に向かう間道において、二人の僧侶がいた? 寒さ厳しく枯木? 千古の昔からの詩が蘇る?」

*1月9日 家内からの指摘により訂正*

「聞道國清寺 緇衣有両師 寒巌枯木襄? 千古出遠詩」

「道を聞く國清寺、師とする二人の僧侶有り 寒さ厳しく枯木? 千古より遠き詩出ずる?」

![]()

箱書きには「寒山拾得之図 絹本條幅 百三談畫坊主人筆」とあり、「裏には松涛自題 押印(「百三談」の朱文白長印)」とあります。

**********************************************

「寒山拾得」についてはご存知の方が多かろうと思います。数多くの画家が題材としてよりあげていますが、当方の所蔵には本作品のみとなります。

![]()

寒山拾得(かんざん じっとく):中国,唐代の隠者,中国江蘇省蘇州市楓橋鎮にある臨済宗の寺・寒山寺に伝わる寒山と拾得の伝承詩人である寒山と拾得のこと。9世紀ごろの人。確実な伝記は不明。

![]()

二人とも奇行が多く、詩人としても有名だが、その実在すら疑われることも・・。

寒山の詩の語るところでは,寒山は農家の生れだったが本を読んでばかりいて,村人にも妻にも疎まれ,家をとび出して放浪の末に天台山に隠棲しました。既成の仏教界からも詩壇からもはみ出した孤高な隠者として300余首の詩を残しています。

![]()

拾得と豊干(ぶかん)とは,寒山伝説がふくらむ過程で付加された分身と認められます。拾得は天台山国清寺(こくせいじ)の食事係をしていたそうですが、近くの寒巌かんがんに隠れ住み乞食のような格好をした寒山と仲がよく、寺の残飯をとっておいては寒山に持たせてやったという。その詩は独自の悟境と幽邃(ゆうすい)な山景とを重ね合わせた格調高い一群のほかに,現世の愚劣さや堕落した僧侶道士を痛罵した一群の作品があり,ともに強固な自己疎外者としての矜持を語っています。

![]()

寒山は文殊菩薩の化身、拾得は普賢菩薩の化身と言われることもあり、非常に風変わりなお坊さんだったようで、後年様々な絵画に描かれています。

![]()

たいていは奇怪な風貌で、なんとなく汚らしい服装で描かれている。そして、怪しげな笑い顔で描かれることが多い。また拾得が箒を持っている作品が多い。決して箒を持って蛙を叩き潰して焼いて食おうという図ではありません。

![]()

**********************************************

補足

唐の時代(七世紀頃)、寒山という人がおり、風狂の化け物と称されていました。カバの皮を着衣し、大きな木靴を履いていたと言われています。寒山は普段は寒厳の洞窟に住んでいたそうですが、たびたび国清寺に訪れていました。

寺に来ては奇声を上げたり、奇異な行動をとって寺のもの困らせていました。しかし、追い払おうとすると彼の口から出る言葉はその一言一句が悉く道理にかなっており、よく考えてみると、その心には道心が深く隠されている。

その言葉には、玄妙なる奥義がはっきりと示されていた。寺の給仕係りをしていた拾得とは仲良しで、いつも寺の僧たちの残版を竹の筒につめて寒山に持たせて帰らせていました。

寒山と拾得を導いたのは豊干という国清寺の僧。

豊干は、二人について「見ようと思えばわからなくなり、わからなくなったと思うと見えるようになる。ゆえに、ものを見ようと思えば、まずその姿かたちを見てはなるまい。心の目で見るのだよ。寒山は文殊菩薩で、国清寺に隠れている。拾得は普賢菩薩。二人の様子は乞食のようであり、また風狂のようでもある。寺へ出入りしているが、国清寺の庫裡の厨では、使い走りをし、竈たきをしている」と言ったという。

「寒山拾得」というのはこの二人の伝説の事。寒山と拾得の二人は、のちのち墨絵の題材となり多くの画家が絵を残しています。日本の有名な画家たちも「寒山拾得図」を描いています。

**********************************************

倉田松濤:明治〜大正期の日本画家。慶応3年(1867)生〜昭和3年(1928)歿。秋田県出身。

巽画会・日本美術協会会員。 幼い時から平福穂庵に師事。特異な画家といわれ、匂いたつような濃厚な筆で一種異様な宗教画(仏画)をのこした。少年時代から各地を転々とし、大正期初の頃には東京牛込に住んだ。この頃より尾崎紅葉らと親交を深め、帝展にも数回入選し世評を高くした。

宗教画の他に花鳥も得意とし、俳画にも関心が高く「俳画帳」などの著作もある。豪放磊落な性格でしられ、酒を好み、死の床に臨んだ際にも鼻歌交じりで一句を作ったという逸話もある。平福穂庵に師事。巽画会・日本美術協会会員。昭和3年(1928)歿、63歳。

**********************************************

本作品は「見ようと思えばわからなくなり、わからなくなったと思うと見えるようになる。ゆえに、ものを見ようと思えば、まずその姿かたちを見てはなるまい。心の目で見るのだよ。」・・という教えの画題でもあります。

「イエスマン」の多い現代、表面上だけで抜擢すると現状維持や保身ばかりの幹部となり、会社の益とならない幹部が多くなりがちです。改革、改新がより速く求められる現代において、会社においても「本当の人を見る眼」が必要です。

倉田松涛と「寒山拾得」は共通した人柄があるようにも思います。

箒を持って大きな蛙を捕まえて焼いて食べようしている図ではありません。中国の僧「寒山」と「拾得」を描いた図です。

「自由な発想や生き方の奥義のようなものは、世俗を離れないとなかなか体得できないものかもしれません。」という意味合いの画題です。「寒山拾得図」についてはあまりにも有名な画題なので、今さら説明の必要はないとは思いますが、感嘆に下記に記しておきました。

本ブログにおいて、倉田松涛の作品はすでに10作品前後紹介しました。知名度の少ない画家ですが、最近「なんでも鑑定団」にも出品されており、根強いファンのある画家です。本作品はなかなかの佳作で、「なんでも鑑定団」に出品されたような凡作とは格段に出来の差があると思います。

私の郷里であります秋田出身の画家であり、続けて蒐集したい画家のひとりです。本ブログでは秋田出身の画家として、福田豊四朗、寺崎廣業、平福穂庵、平福百穂が同じように取り上げております。

寒山拾得之図 倉田松涛筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱入

全体サイズ:横560*縦2065 画サイズ:横*縦

今まで共箱の作品は見受けたことがありませんので、倉田松濤の共箱は珍しいと思います。

倉田松濤筆による所蔵作品である「鐘馗図」と同様に賛の部分に「応需」と署されていることから誰からの依頼によって描かれた作品であることが伺えます。

その賛は

「間道國清寺 緇衣有両□ 寒巌?枯木襄 千古出遼詩

応需写於東孝牛籠百三談畫□楼□

来世菩薩松涛道者□青又二ノ童併題」です。

五言律詩のようであすが、残念ながら当方では意味はよくわかりません。

「國清寺に向かう間道において、二人の僧侶がいた? 寒さ厳しく枯木? 千古の昔からの詩が蘇る?」

*1月9日 家内からの指摘により訂正*

「聞道國清寺 緇衣有両師 寒巌枯木襄? 千古出遠詩」

「道を聞く國清寺、師とする二人の僧侶有り 寒さ厳しく枯木? 千古より遠き詩出ずる?」

箱書きには「寒山拾得之図 絹本條幅 百三談畫坊主人筆」とあり、「裏には松涛自題 押印(「百三談」の朱文白長印)」とあります。

**********************************************

「寒山拾得」についてはご存知の方が多かろうと思います。数多くの画家が題材としてよりあげていますが、当方の所蔵には本作品のみとなります。

寒山拾得(かんざん じっとく):中国,唐代の隠者,中国江蘇省蘇州市楓橋鎮にある臨済宗の寺・寒山寺に伝わる寒山と拾得の伝承詩人である寒山と拾得のこと。9世紀ごろの人。確実な伝記は不明。

二人とも奇行が多く、詩人としても有名だが、その実在すら疑われることも・・。

寒山の詩の語るところでは,寒山は農家の生れだったが本を読んでばかりいて,村人にも妻にも疎まれ,家をとび出して放浪の末に天台山に隠棲しました。既成の仏教界からも詩壇からもはみ出した孤高な隠者として300余首の詩を残しています。

拾得と豊干(ぶかん)とは,寒山伝説がふくらむ過程で付加された分身と認められます。拾得は天台山国清寺(こくせいじ)の食事係をしていたそうですが、近くの寒巌かんがんに隠れ住み乞食のような格好をした寒山と仲がよく、寺の残飯をとっておいては寒山に持たせてやったという。その詩は独自の悟境と幽邃(ゆうすい)な山景とを重ね合わせた格調高い一群のほかに,現世の愚劣さや堕落した僧侶道士を痛罵した一群の作品があり,ともに強固な自己疎外者としての矜持を語っています。

寒山は文殊菩薩の化身、拾得は普賢菩薩の化身と言われることもあり、非常に風変わりなお坊さんだったようで、後年様々な絵画に描かれています。

たいていは奇怪な風貌で、なんとなく汚らしい服装で描かれている。そして、怪しげな笑い顔で描かれることが多い。また拾得が箒を持っている作品が多い。決して箒を持って蛙を叩き潰して焼いて食おうという図ではありません。

**********************************************

補足

唐の時代(七世紀頃)、寒山という人がおり、風狂の化け物と称されていました。カバの皮を着衣し、大きな木靴を履いていたと言われています。寒山は普段は寒厳の洞窟に住んでいたそうですが、たびたび国清寺に訪れていました。

寺に来ては奇声を上げたり、奇異な行動をとって寺のもの困らせていました。しかし、追い払おうとすると彼の口から出る言葉はその一言一句が悉く道理にかなっており、よく考えてみると、その心には道心が深く隠されている。

その言葉には、玄妙なる奥義がはっきりと示されていた。寺の給仕係りをしていた拾得とは仲良しで、いつも寺の僧たちの残版を竹の筒につめて寒山に持たせて帰らせていました。

寒山と拾得を導いたのは豊干という国清寺の僧。

豊干は、二人について「見ようと思えばわからなくなり、わからなくなったと思うと見えるようになる。ゆえに、ものを見ようと思えば、まずその姿かたちを見てはなるまい。心の目で見るのだよ。寒山は文殊菩薩で、国清寺に隠れている。拾得は普賢菩薩。二人の様子は乞食のようであり、また風狂のようでもある。寺へ出入りしているが、国清寺の庫裡の厨では、使い走りをし、竈たきをしている」と言ったという。

「寒山拾得」というのはこの二人の伝説の事。寒山と拾得の二人は、のちのち墨絵の題材となり多くの画家が絵を残しています。日本の有名な画家たちも「寒山拾得図」を描いています。

**********************************************

倉田松濤:明治〜大正期の日本画家。慶応3年(1867)生〜昭和3年(1928)歿。秋田県出身。

巽画会・日本美術協会会員。 幼い時から平福穂庵に師事。特異な画家といわれ、匂いたつような濃厚な筆で一種異様な宗教画(仏画)をのこした。少年時代から各地を転々とし、大正期初の頃には東京牛込に住んだ。この頃より尾崎紅葉らと親交を深め、帝展にも数回入選し世評を高くした。

宗教画の他に花鳥も得意とし、俳画にも関心が高く「俳画帳」などの著作もある。豪放磊落な性格でしられ、酒を好み、死の床に臨んだ際にも鼻歌交じりで一句を作ったという逸話もある。平福穂庵に師事。巽画会・日本美術協会会員。昭和3年(1928)歿、63歳。

**********************************************

本作品は「見ようと思えばわからなくなり、わからなくなったと思うと見えるようになる。ゆえに、ものを見ようと思えば、まずその姿かたちを見てはなるまい。心の目で見るのだよ。」・・という教えの画題でもあります。

「イエスマン」の多い現代、表面上だけで抜擢すると現状維持や保身ばかりの幹部となり、会社の益とならない幹部が多くなりがちです。改革、改新がより速く求められる現代において、会社においても「本当の人を見る眼」が必要です。

倉田松涛と「寒山拾得」は共通した人柄があるようにも思います。