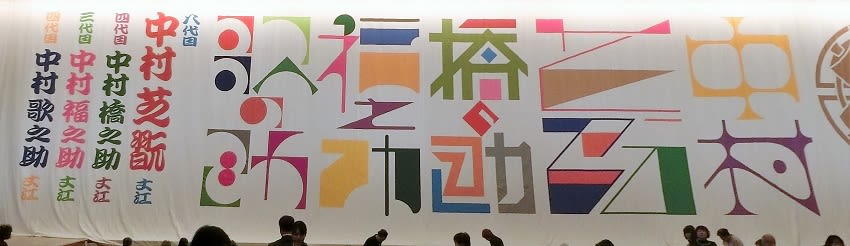

初めての新しい歌舞伎座です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

幕のデザインも面白いですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

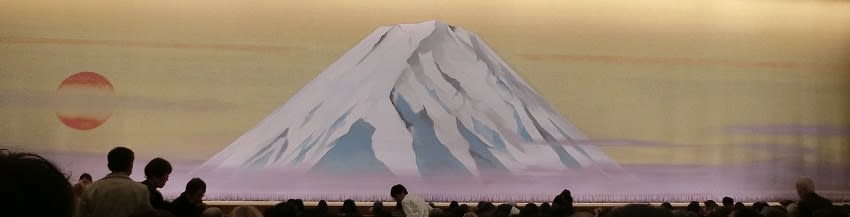

開演中は撮影禁止で、開演前と休憩時間だけの内部撮影となります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

休憩時間中はロビーに飾られた日本画の鑑賞となります。

上村松園。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

川端龍子。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小林古径。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

奥村土牛。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

伊東深水。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大作ばかりです。大作というと緞帳・・、こちらは松尾敏男。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

そんな作品の中に本ブログでお馴染みの平福百穂の絵馬がありました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

近代画家の一流品ばかりです。浅井忠の作品もありました。

本日は日本画ではなく源内焼の作品の紹介です。

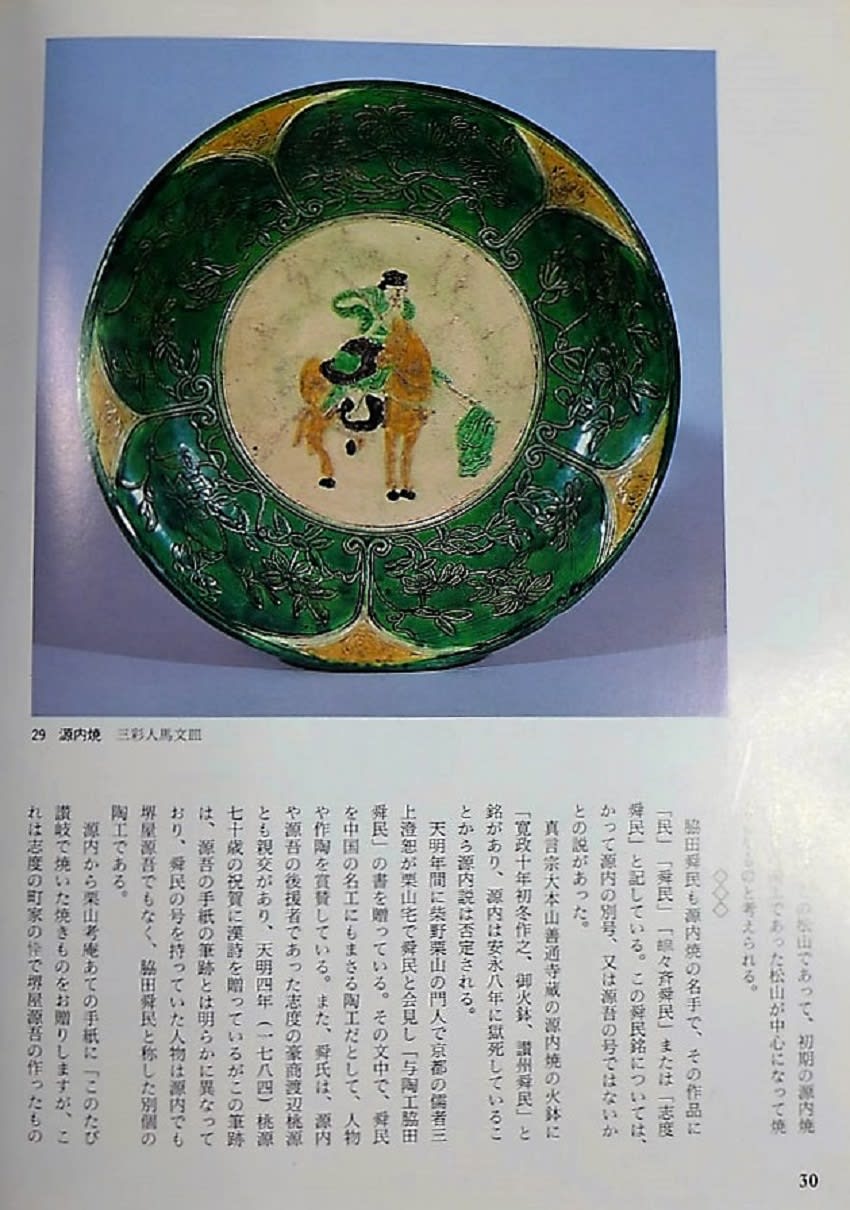

源内焼 その86 三彩人馬文大皿

合箱入

口径340*高台径198*高さ50

Image may be NSFW.

Clik here to view.

同じ型から製作されたと思われる作品が瀬戸内海放送編「香川の美Ⅰ 陶芸漆芸」(P30)にも掲載されています。

平賀源内が生存中の作品には源内焼の作品すべてに銘はありません。「銘」のある作品を貴重と考えるのはどうも大きな誤りのようです。

むろん平賀源内自らは作品を製作していませんし、平賀源内は製陶事業家であってけっして陶工ではありません。このことを勘違いしている人がたいへん多いようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

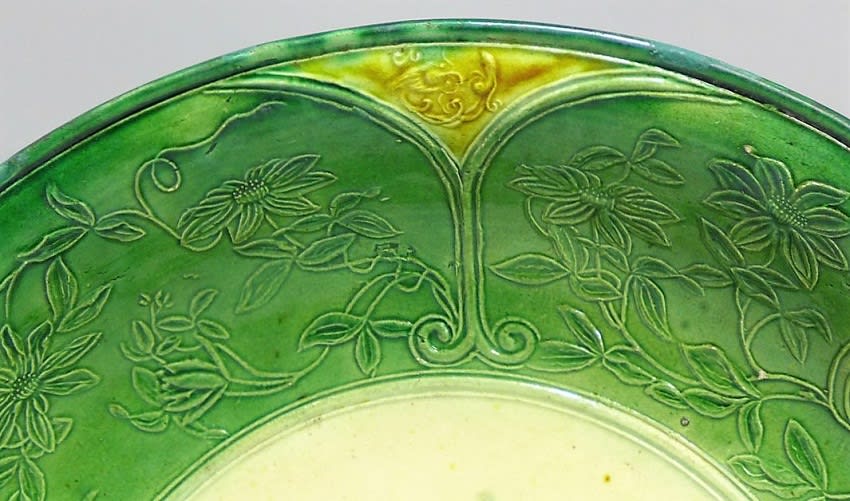

本作品は図鑑に掲載されている作品よりも抜けの状態が良く、釉薬の色具合もよいようです。

平賀源内が歿した後になって、赤松松山、舜民らの陶工がそれぞれに銘を用いて独自の作域を確立していきますが、平賀源内の甥の堺屋源吾のみは自分尾の銘を用いず源内焼の忠実な陶工として終えています。

また源内焼の名称は、比較的に新しく、源内焼の呼び名は「青焼き皿」、「いぎりす鉢」、「万国図の鉢」などと直接に作品を則した呼び名や地名の「志度焼」となっていたようです。

「鳩渓焼」は明治35年になって、源内の末孫平賀源太郎が焼成したもので、志度の自宅に庭に窯し築き、京都から陶工川村某氏を雇い入れて際作したもので、作品はと多く源内焼には及ばず、すぐに衰退したようです。ほんの一部の作品以外は源内焼とは比較にならない下手物です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

口径が34センチという皿は源内焼では地図皿、一部の山水文皿に次ぐ大きさになります。源内焼には40センチを超えるは滅多にありませんが、なんでも鑑定団で放送されたように数枚しかないというわけではありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

このように地図皿や山水文皿以外に、このような大きな皿は非常に貴重であり、源内焼の陶工の腕の確かさをうかがわせる作品には相違ないと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

釉薬も品の良い発色となっています。高台内には目跡があり、なんらかの下駄を履かせた焼き方が解ります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

これほど状態の良い状況で遺っているのは、よほど大切に保存されていたのでしょう。古伊万里や鍋島が評価が高い日本の陶磁器ですが、源内焼はもっと大いに評価されていいと思うのですが・・・。

参考までに源内焼の陶工を整理してみました。

赤松松山:源内焼の名工の一人。名を光信といい、号を松山と呼び、通称は五番屋伊助である。元文4年(1739年)、志度町に生まれ、父清兵衛と共に志度で唐津焼を焼いていたが宝暦5年5月平賀源内について陶法を学び、弟忠左ェ門、新七等と製陶業に従事した。初期の源内焼は赤松松山が中心になって、焼成したものと推察される。

脇田舜民:源内焼の名手。作品に「民」、「舜民」、「□々斉舜民」または「志度舜民」と記している。この舜民の銘についてはかつて平賀源内の別号、または源吾の号ではないかとう説があったが、今では否定されている。中国の陶工にも勝るとも劣らない陶工と称せられた。

堺屋源吾:(さかいや-げんご?-1819)平賀源内の甥。讃岐(さぬき)(香川県)の人。宝暦のころ長崎から郷里の讃岐志度村にかえった源内に,交趾焼を模した源内焼を学んだ。赤松光信とともにその製法をつぎ,製品はのちに志度焼といわれた。文政2年8月7日死去。陶工の技量はめきめき上達し、かなりの技量であったらしい。

高見周吉:讃岐出身の彫師で陶工。平賀源内が江戸に呼びつけて面倒をみたが、細工は日本で一,二を競うほど上手であったどうだが、癇癪もちであったとの記録があります。

ともかくきちんとした知識がないと源内焼の評価はできないようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

幕のデザインも面白いですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

開演中は撮影禁止で、開演前と休憩時間だけの内部撮影となります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

休憩時間中はロビーに飾られた日本画の鑑賞となります。

上村松園。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

川端龍子。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小林古径。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

奥村土牛。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

伊東深水。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大作ばかりです。大作というと緞帳・・、こちらは松尾敏男。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

そんな作品の中に本ブログでお馴染みの平福百穂の絵馬がありました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

近代画家の一流品ばかりです。浅井忠の作品もありました。

本日は日本画ではなく源内焼の作品の紹介です。

源内焼 その86 三彩人馬文大皿

合箱入

口径340*高台径198*高さ50

Image may be NSFW.

Clik here to view.

同じ型から製作されたと思われる作品が瀬戸内海放送編「香川の美Ⅰ 陶芸漆芸」(P30)にも掲載されています。

平賀源内が生存中の作品には源内焼の作品すべてに銘はありません。「銘」のある作品を貴重と考えるのはどうも大きな誤りのようです。

むろん平賀源内自らは作品を製作していませんし、平賀源内は製陶事業家であってけっして陶工ではありません。このことを勘違いしている人がたいへん多いようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は図鑑に掲載されている作品よりも抜けの状態が良く、釉薬の色具合もよいようです。

平賀源内が歿した後になって、赤松松山、舜民らの陶工がそれぞれに銘を用いて独自の作域を確立していきますが、平賀源内の甥の堺屋源吾のみは自分尾の銘を用いず源内焼の忠実な陶工として終えています。

また源内焼の名称は、比較的に新しく、源内焼の呼び名は「青焼き皿」、「いぎりす鉢」、「万国図の鉢」などと直接に作品を則した呼び名や地名の「志度焼」となっていたようです。

「鳩渓焼」は明治35年になって、源内の末孫平賀源太郎が焼成したもので、志度の自宅に庭に窯し築き、京都から陶工川村某氏を雇い入れて際作したもので、作品はと多く源内焼には及ばず、すぐに衰退したようです。ほんの一部の作品以外は源内焼とは比較にならない下手物です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

口径が34センチという皿は源内焼では地図皿、一部の山水文皿に次ぐ大きさになります。源内焼には40センチを超えるは滅多にありませんが、なんでも鑑定団で放送されたように数枚しかないというわけではありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このように地図皿や山水文皿以外に、このような大きな皿は非常に貴重であり、源内焼の陶工の腕の確かさをうかがわせる作品には相違ないと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

釉薬も品の良い発色となっています。高台内には目跡があり、なんらかの下駄を履かせた焼き方が解ります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

これほど状態の良い状況で遺っているのは、よほど大切に保存されていたのでしょう。古伊万里や鍋島が評価が高い日本の陶磁器ですが、源内焼はもっと大いに評価されていいと思うのですが・・・。

参考までに源内焼の陶工を整理してみました。

赤松松山:源内焼の名工の一人。名を光信といい、号を松山と呼び、通称は五番屋伊助である。元文4年(1739年)、志度町に生まれ、父清兵衛と共に志度で唐津焼を焼いていたが宝暦5年5月平賀源内について陶法を学び、弟忠左ェ門、新七等と製陶業に従事した。初期の源内焼は赤松松山が中心になって、焼成したものと推察される。

脇田舜民:源内焼の名手。作品に「民」、「舜民」、「□々斉舜民」または「志度舜民」と記している。この舜民の銘についてはかつて平賀源内の別号、または源吾の号ではないかとう説があったが、今では否定されている。中国の陶工にも勝るとも劣らない陶工と称せられた。

堺屋源吾:(さかいや-げんご?-1819)平賀源内の甥。讃岐(さぬき)(香川県)の人。宝暦のころ長崎から郷里の讃岐志度村にかえった源内に,交趾焼を模した源内焼を学んだ。赤松光信とともにその製法をつぎ,製品はのちに志度焼といわれた。文政2年8月7日死去。陶工の技量はめきめき上達し、かなりの技量であったらしい。

高見周吉:讃岐出身の彫師で陶工。平賀源内が江戸に呼びつけて面倒をみたが、細工は日本で一,二を競うほど上手であったどうだが、癇癪もちであったとの記録があります。

ともかくきちんとした知識がないと源内焼の評価はできないようです。