義父が畑で作っている「タケノコ芋」。今年はたくさん採れたので、会社の皆さんで食べてもらうことにいたしました。義父が近所の方の協力で掘り起こし、芋をきれいにするのには顔を黒くして息子も手伝ったようです。

**************************************

タケノコイモは地上に頭を出している姿が筍に似ている事から「タケノコイモ」と名づけられていますが、「京いも」という名称でも流通しています。京都で作られている海老芋も京芋と呼ばれているので混同しやすいですが、別物になります。小芋がほとんどできず、親芋が竹の子のように地上に頭を出します。肉質がしっかりとしており煮崩れしにくく、煮物に使いやすい品種です。大きいものだと60cmほどの長さにもなる品種で、親芋自体を食べるタイプです。

**************************************

「京都で作られている海老芋も京芋と呼ばれているので混同しやすいですが、別物になります。」なるほど、海老芋とは別物でしたか。これは小生も勘違いしていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ということで、本日は「京芋」ならぬ「京焼」についてです。

「京都の焼き物は近年には見るべきものはない」というのはもはや自他共に認めるべきことになっているようです。それは逆に言うと、過去には偉大なる焼き物があったということでしょう。このことは九谷焼も伊万里の焼き物も同様なことで、現在の陶磁器を製作する者への奮起を促す警鐘のようなものです。

とはいえ当方はそれほど京都で生産されてきた陶磁器にそれほど詳しくもないので、今回紹介する作品ともども京都の焼き物を整理してみました。

まずは本日紹介する作品は下記の作品です。

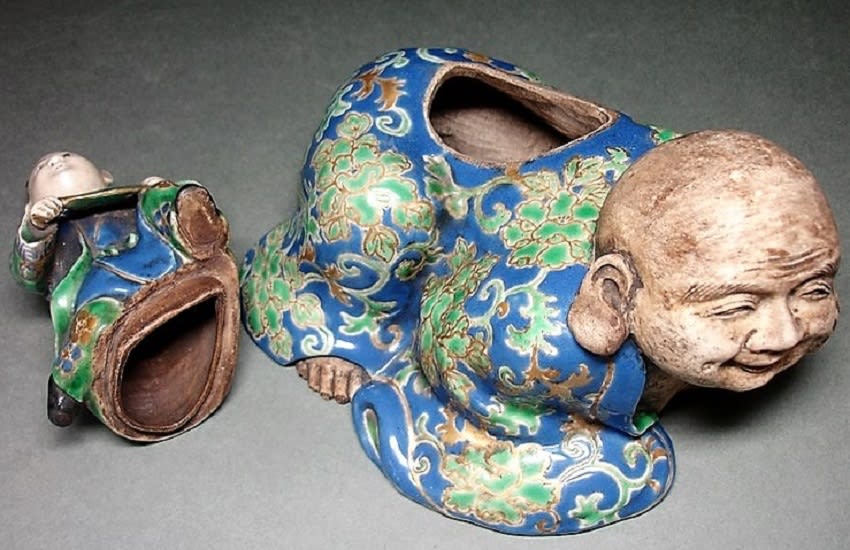

古清水焼(栗田焼) 色絵布袋唐子香炉

合箱入

幅170*奥行130*高さ146

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古清水焼とはとインターネットで検索すると下記の幾つかの文章が見つかりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

古清水:「古清水」という名称は、制作年代が、京都で磁器が開発される江戸後期以前の、また、江戸後期であっても、磁器とは異なる京焼色絵陶器の総称として用いられています。

参考作品

呉州赤絵写五角鉢 奥田頴川作

時代箱(菓子鉢 唐絵鉢)入

全体サイズ:幅155*155*高さ70

Image may be NSFW.

Clik here to view.

一般的には、野々村仁清以後 奥田穎川(1753~1811年)以前のもので、仁清の作風に影響されて粟田口、八坂、清水、音羽などの東山山麓や洛北御菩薩池の各窯京焼諸窯が「写しもの」を主流とする茶器製造から「色絵もの」へと転換し、奥田穎川によって磁器が焼造され青花(染付)磁器や五彩(色絵)磁器が京焼の主流となっていく江戸後期頃までの無銘の色絵陶器を総称します。

なお、京都に磁器が誕生すると、五条坂・清水地域が主流生産地となり、幕末にこの地域のやきものを「清水焼」と呼び始め、それ以前のやきものを総称して「古清水」の呼称を使う場合もあります。したがって、色絵ばかりでなく染付・銹絵・焼締め陶を含む、磁器誕生以前の京焼を指して「古清水」の名が使われる場合もあります。

野々村仁清(1656~57年 明暦2‐3年)が本格的な色絵陶器を焼造した。その典雅で純日本的な意匠と作風の陶胎色絵は,粟田口,御菩薩池(みぞろがいけ),音羽,清水,八坂,清閑寺など東山山麓の諸窯にも影響を及ぼし,後世〈古清水(こきよみず)〉と総称される色絵陶器が量産され,その結果,京焼を色絵陶器とするイメージが形成された。

*************************************

さらに近代の清水焼との区別はとインターネットで検索すると下記の文章が出てきます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

近現代の釉薬は大変透明感が強くさらさらしており、文様が釉薬の下に生地の貫入が透けて見えている。古いものはそのようなことはなく、ねっとりとした不透明で盛り上がり感がある。古い赤はどす黒さに近い濃い赤。土は硬くてすべすべしているが、本来古清水の土というのは卵色で、そこに時代の錆び・汚れがついてなんとなくぬくもりがするもの。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古清水焼は高台の裏などに窯印はない。窯印のあるものは古清水焼より若い物と区別できる。

近代作の参考作品

扇面菊花紋様図 番鹿細工香炉(本ブログでは誤って「古清水焼」として紹介されています。)

合箱

幅100*奥行き90*高さ163

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*************************************

上記の作品との違いは一概には解りにくいものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

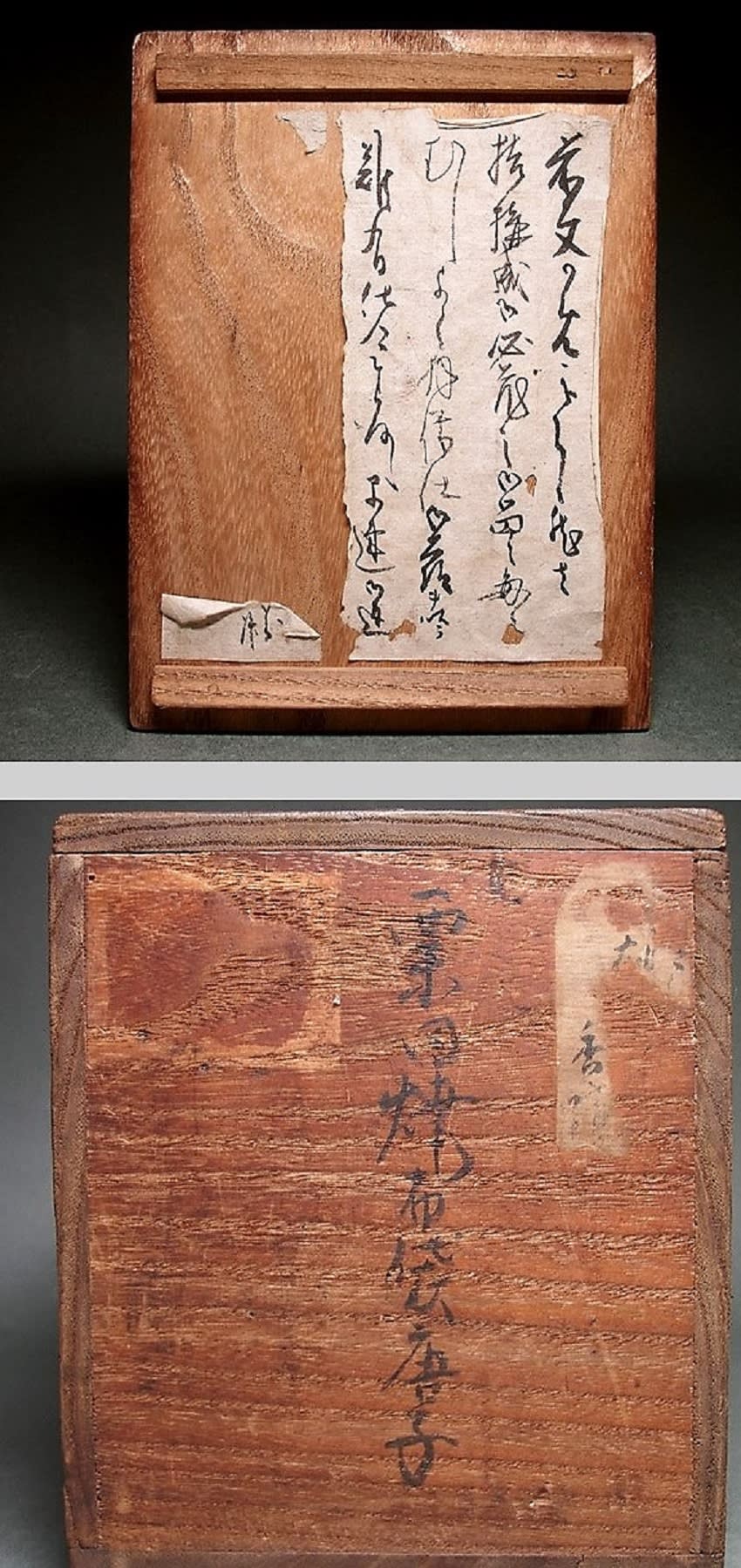

本作品が収められている箱には「栗田焼」と記されていますが、信憑性についての詳細は不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「栗田焼」との関連をインターネットで検索すると下記の文章が見つかりました。

*************************************

粟田口の窯にはじまる京都の焼物は,金森宗和(1584~1656)の指導のもと,御室(おむろ)仁和寺門前で窯(御室焼)を開いた野々村仁清(ののむらにんせい,生没年未詳)によって大きく開花します。仁清は,粟田口で焼物の基礎を,瀬戸に赴いて茶器製作の伝統的な陶法を学びました。また当時の京都の焼物に見られた新しい技法である色絵陶器の完成者とも言われています。

参考作品

茶入

野々村仁清作

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

その後,寛永期(1624~44)に入ると,赤褐色の銹絵が多かった初期の清水・音羽焼などは,仁清風を学んで華やかな色絵の陶器を作りはじめ,これらの作品は後に「古清水」と呼ばれるようになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

それまで,大名や有名寺社等に買い取られていた粟田焼などの京都の焼物は,万治年間(1658~61)ごろから町売りがはじめられ,尾形乾山(おがたけんざん,1663~1743)の出現によって画期をむかえることとなります。乾山は,正徳2(1712)年より二条丁字屋町(中京区二条通寺町西入丁子屋町)に窯を設けて焼物商売をはじめており,その清新なデザインを持つ食器類は,「乾山焼」として,世上の好評を博しました。しかし,この乾山焼は,まだまだ庶民の手が届くものではなく,多くは公家や豪商などの間で売買されていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

町売りが主流となりつつあった明和年間(1764~72),粟田口や清水坂・五条坂近辺の町内では,ほとんどの者が陶業に関わるようになり,陶工達は同業者団体である「焼屋中」を結成して,本格的な量産体制を整備していきます。これによって五条坂のように新しく勃興してきた焼物は,その大衆性によって力を伸ばし,京都の焼物の中でも老舗で高級陶器を生産していた粟田焼にとっては大きな脅威となりました。そんな中,五条坂において粟田焼に似たものを低価格で産するようになったため,文政7(1824)年,焼物の独占権を巡って,粟田焼と五条坂との間で争論が起こりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

江戸初期には,肥前有田(ありた,佐賀県西松浦郡有田地方)などにおいて,磁器の生産が盛んに行われ,それが多少のことでは割れないものだと評判を受けて以降,文化・文政期(1804~30)には,京都でも磁器の需要が一段と増加し,作風も仁清風のものから有田磁器の影響を受けた新しい意匠へと展開します。そんな中,京都において最初に完全な磁器製造を成し遂げた先駆者が奥田頴川(おくだえいせん,1753~1811)です。頴川の門人には青木木米を筆頭に仁阿弥道八,青磁に独自の手腕をみせた欽古堂亀祐(きんこどうきすけ,1765~1837)ら俊秀が多く,この後,京都の焼物界は最盛期を迎えることになります。しかし,幕末の動乱や明治2(1869)年の東京遷都によって,有力なパトロンであった公家・大名家・豪商などを失い,京都の焼物の需要は一挙に低下することになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

幕末・明治の変革期において,粟田焼では輸出用の陶磁器の製作が行われ,明治3(1870)年には六代目錦光山宗兵衛(きんこうざんそうべえ,1824~84)によって制作された「京薩摩」(きょうさつま)が海外で大きく評価されました。しかし,昭和初期の不況によって,工場機能はほとんど停止してしまい,その後,粟田焼は衰退へとむかいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

一方,清水五条坂でも輸出用製品を生産しますが,これも成功を見ることが出来ませんでした。しかし,その後は,伝統的な高級品趣向,技術的な卓越さ,個人的・作家的な性格を強めながら生産を継続し,六代目清水六兵衛(きよみずろくべえ)など多くの陶芸家を輩出しました。第2次大戦後には清水焼団地(山科区川田清水焼団地町)などへと生産の地を広げ,走泥社(そうでいしゃ)が新しい陶芸運動を行うなど陶芸の地として世界的に知られるようになり,昭和52年3月に「京焼・清水焼」として通産省より伝統的工芸品の指定を受けるに至っています。

参考作品

鶏図皿 六代清水六兵衛作

箱入

口径*高台径*高さ

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*************************************

ん~、要約すると幕末の動乱や明治2(1869)年の東京遷都によって,有力なパトロンであった公家・大名家・豪商などを失い,京都の焼物の需要は一挙に低下し、幕末・明治の変革期において,粟田焼では輸出用の陶磁器の製作が行われだした。ここを契機に磁器が主流となった京都の焼き物は古清水焼と一般的な清水焼との分類されるということらしい。

手元にある京都での古そうな焼き物には下記の作品があります。

お気に入りの小さな香炉です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

水屋にて茶巾立てや茶杓立てに使用している作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

帯山の刻銘があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

陶磁器はともかく見識が必要で、当方においてはもっと経験を積む必要があるようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

京都の陶磁器に限らず、古今東西の古陶磁器は骨董蒐集する者の心を惑わし向上心を煽る。これはいかなる美女もかなわぬもの、美女はすぐに醜悪となるゆえ・・・。

**************************************

タケノコイモは地上に頭を出している姿が筍に似ている事から「タケノコイモ」と名づけられていますが、「京いも」という名称でも流通しています。京都で作られている海老芋も京芋と呼ばれているので混同しやすいですが、別物になります。小芋がほとんどできず、親芋が竹の子のように地上に頭を出します。肉質がしっかりとしており煮崩れしにくく、煮物に使いやすい品種です。大きいものだと60cmほどの長さにもなる品種で、親芋自体を食べるタイプです。

**************************************

「京都で作られている海老芋も京芋と呼ばれているので混同しやすいですが、別物になります。」なるほど、海老芋とは別物でしたか。これは小生も勘違いしていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ということで、本日は「京芋」ならぬ「京焼」についてです。

「京都の焼き物は近年には見るべきものはない」というのはもはや自他共に認めるべきことになっているようです。それは逆に言うと、過去には偉大なる焼き物があったということでしょう。このことは九谷焼も伊万里の焼き物も同様なことで、現在の陶磁器を製作する者への奮起を促す警鐘のようなものです。

とはいえ当方はそれほど京都で生産されてきた陶磁器にそれほど詳しくもないので、今回紹介する作品ともども京都の焼き物を整理してみました。

まずは本日紹介する作品は下記の作品です。

古清水焼(栗田焼) 色絵布袋唐子香炉

合箱入

幅170*奥行130*高さ146

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古清水焼とはとインターネットで検索すると下記の幾つかの文章が見つかりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

古清水:「古清水」という名称は、制作年代が、京都で磁器が開発される江戸後期以前の、また、江戸後期であっても、磁器とは異なる京焼色絵陶器の総称として用いられています。

参考作品

呉州赤絵写五角鉢 奥田頴川作

時代箱(菓子鉢 唐絵鉢)入

全体サイズ:幅155*155*高さ70

Image may be NSFW.

Clik here to view.

一般的には、野々村仁清以後 奥田穎川(1753~1811年)以前のもので、仁清の作風に影響されて粟田口、八坂、清水、音羽などの東山山麓や洛北御菩薩池の各窯京焼諸窯が「写しもの」を主流とする茶器製造から「色絵もの」へと転換し、奥田穎川によって磁器が焼造され青花(染付)磁器や五彩(色絵)磁器が京焼の主流となっていく江戸後期頃までの無銘の色絵陶器を総称します。

なお、京都に磁器が誕生すると、五条坂・清水地域が主流生産地となり、幕末にこの地域のやきものを「清水焼」と呼び始め、それ以前のやきものを総称して「古清水」の呼称を使う場合もあります。したがって、色絵ばかりでなく染付・銹絵・焼締め陶を含む、磁器誕生以前の京焼を指して「古清水」の名が使われる場合もあります。

野々村仁清(1656~57年 明暦2‐3年)が本格的な色絵陶器を焼造した。その典雅で純日本的な意匠と作風の陶胎色絵は,粟田口,御菩薩池(みぞろがいけ),音羽,清水,八坂,清閑寺など東山山麓の諸窯にも影響を及ぼし,後世〈古清水(こきよみず)〉と総称される色絵陶器が量産され,その結果,京焼を色絵陶器とするイメージが形成された。

*************************************

さらに近代の清水焼との区別はとインターネットで検索すると下記の文章が出てきます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

近現代の釉薬は大変透明感が強くさらさらしており、文様が釉薬の下に生地の貫入が透けて見えている。古いものはそのようなことはなく、ねっとりとした不透明で盛り上がり感がある。古い赤はどす黒さに近い濃い赤。土は硬くてすべすべしているが、本来古清水の土というのは卵色で、そこに時代の錆び・汚れがついてなんとなくぬくもりがするもの。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

古清水焼は高台の裏などに窯印はない。窯印のあるものは古清水焼より若い物と区別できる。

近代作の参考作品

扇面菊花紋様図 番鹿細工香炉(本ブログでは誤って「古清水焼」として紹介されています。)

合箱

幅100*奥行き90*高さ163

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

上記の作品との違いは一概には解りにくいものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品が収められている箱には「栗田焼」と記されていますが、信憑性についての詳細は不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「栗田焼」との関連をインターネットで検索すると下記の文章が見つかりました。

*************************************

粟田口の窯にはじまる京都の焼物は,金森宗和(1584~1656)の指導のもと,御室(おむろ)仁和寺門前で窯(御室焼)を開いた野々村仁清(ののむらにんせい,生没年未詳)によって大きく開花します。仁清は,粟田口で焼物の基礎を,瀬戸に赴いて茶器製作の伝統的な陶法を学びました。また当時の京都の焼物に見られた新しい技法である色絵陶器の完成者とも言われています。

参考作品

茶入

野々村仁清作

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その後,寛永期(1624~44)に入ると,赤褐色の銹絵が多かった初期の清水・音羽焼などは,仁清風を学んで華やかな色絵の陶器を作りはじめ,これらの作品は後に「古清水」と呼ばれるようになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

それまで,大名や有名寺社等に買い取られていた粟田焼などの京都の焼物は,万治年間(1658~61)ごろから町売りがはじめられ,尾形乾山(おがたけんざん,1663~1743)の出現によって画期をむかえることとなります。乾山は,正徳2(1712)年より二条丁字屋町(中京区二条通寺町西入丁子屋町)に窯を設けて焼物商売をはじめており,その清新なデザインを持つ食器類は,「乾山焼」として,世上の好評を博しました。しかし,この乾山焼は,まだまだ庶民の手が届くものではなく,多くは公家や豪商などの間で売買されていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

町売りが主流となりつつあった明和年間(1764~72),粟田口や清水坂・五条坂近辺の町内では,ほとんどの者が陶業に関わるようになり,陶工達は同業者団体である「焼屋中」を結成して,本格的な量産体制を整備していきます。これによって五条坂のように新しく勃興してきた焼物は,その大衆性によって力を伸ばし,京都の焼物の中でも老舗で高級陶器を生産していた粟田焼にとっては大きな脅威となりました。そんな中,五条坂において粟田焼に似たものを低価格で産するようになったため,文政7(1824)年,焼物の独占権を巡って,粟田焼と五条坂との間で争論が起こりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

江戸初期には,肥前有田(ありた,佐賀県西松浦郡有田地方)などにおいて,磁器の生産が盛んに行われ,それが多少のことでは割れないものだと評判を受けて以降,文化・文政期(1804~30)には,京都でも磁器の需要が一段と増加し,作風も仁清風のものから有田磁器の影響を受けた新しい意匠へと展開します。そんな中,京都において最初に完全な磁器製造を成し遂げた先駆者が奥田頴川(おくだえいせん,1753~1811)です。頴川の門人には青木木米を筆頭に仁阿弥道八,青磁に独自の手腕をみせた欽古堂亀祐(きんこどうきすけ,1765~1837)ら俊秀が多く,この後,京都の焼物界は最盛期を迎えることになります。しかし,幕末の動乱や明治2(1869)年の東京遷都によって,有力なパトロンであった公家・大名家・豪商などを失い,京都の焼物の需要は一挙に低下することになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

幕末・明治の変革期において,粟田焼では輸出用の陶磁器の製作が行われ,明治3(1870)年には六代目錦光山宗兵衛(きんこうざんそうべえ,1824~84)によって制作された「京薩摩」(きょうさつま)が海外で大きく評価されました。しかし,昭和初期の不況によって,工場機能はほとんど停止してしまい,その後,粟田焼は衰退へとむかいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

一方,清水五条坂でも輸出用製品を生産しますが,これも成功を見ることが出来ませんでした。しかし,その後は,伝統的な高級品趣向,技術的な卓越さ,個人的・作家的な性格を強めながら生産を継続し,六代目清水六兵衛(きよみずろくべえ)など多くの陶芸家を輩出しました。第2次大戦後には清水焼団地(山科区川田清水焼団地町)などへと生産の地を広げ,走泥社(そうでいしゃ)が新しい陶芸運動を行うなど陶芸の地として世界的に知られるようになり,昭和52年3月に「京焼・清水焼」として通産省より伝統的工芸品の指定を受けるに至っています。

参考作品

鶏図皿 六代清水六兵衛作

箱入

口径*高台径*高さ

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

ん~、要約すると幕末の動乱や明治2(1869)年の東京遷都によって,有力なパトロンであった公家・大名家・豪商などを失い,京都の焼物の需要は一挙に低下し、幕末・明治の変革期において,粟田焼では輸出用の陶磁器の製作が行われだした。ここを契機に磁器が主流となった京都の焼き物は古清水焼と一般的な清水焼との分類されるということらしい。

手元にある京都での古そうな焼き物には下記の作品があります。

お気に入りの小さな香炉です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

水屋にて茶巾立てや茶杓立てに使用している作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

帯山の刻銘があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

陶磁器はともかく見識が必要で、当方においてはもっと経験を積む必要があるようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京都の陶磁器に限らず、古今東西の古陶磁器は骨董蒐集する者の心を惑わし向上心を煽る。これはいかなる美女もかなわぬもの、美女はすぐに醜悪となるゆえ・・・。