週末は夕食材確保に畑まで・・、大根とカブを採ってきました。

![]()

「うんとこしょ、どっこいしょ」

![]()

本日は児玉希望の作品の紹介です。ときおり本ブログで紹介している児玉希望の作品ですが、週末に二階の展示スペースの飾ってましたした。

![]()

飾る脇で息子が遊んでおり、全部飾るのに半日がかり・・・![]()

![]()

どこから見つけてきたのかパチンコ玉を転がして大はしゃぎ・・、それに付き合っているといつまでも止めません。展示室や茶室は子供のいい遊び場です。

![]()

作者を絞って展示して観るのも勉強になります。天龍道人、福田豊四郎、平福父子、寺崎廣業、浜田庄司、源内焼などを並べて観た事がまだありませんので・・・![]() 時間のある方はどうぞ、なんてね。

時間のある方はどうぞ、なんてね。

児玉希望の作品は気がついたら六点になっており、こちらにすべて揃っているので、あらためて確認のために整理してみました。とくに系統立ててしている訳でもなく、いい作品ばかりでもない点はご容赦願います。各々の作品の詳細は本ブログにて検索すると記述されていますので省略いたします。

色紙 山中松林図 児玉希望筆 その5

絹本水墨 色紙

画サイズ:縦270*横240

![]()

初秋山水図 児玉希望筆 その4

絹本着色軸装 軸先鹿角 合箱

全体サイズ:縦1350*横700 画サイズ:縦412*横498

![]()

群青の色が目を引きますね。これは共箱もないので、真作かどうかはどうかは当方の判断ですが、この群青は児玉希望の群青と判断しております。

![]()

池の群青と紅葉し始めた樹木の色彩の対比がこの作品の見所だと思います。

清潭 児玉希望筆 その3

絹本着色 軸先木製 共箱

全体サイズ:縦1900*横530 画サイズ:縦1225*横420

![]()

後述に巻き止めの所蔵の書き止めのある作品です。

![]()

初夏を描いた作品でしょうか? やはり群青が鮮やかな作品です。

![]()

初秋、初夏、そして初春の作品ですが、これは偶然の蒐集です。季節によって作品を選んだ覚えがないので、その時々で縁があった作品を入手したものです。

初春 児玉希望筆 その2

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦1415*横650 画サイズ:縦411*横486

![]()

![]()

冨士 児玉希望筆 その1

絹装軸絹本着色箱入 452*416

![]()

この作品はまだ蒐集始めたばかりの頃に仙台で入手したものです。共箱もなにもありませんので、ただ作品と表具が気に入ったので購入したものです。

![]()

何も考えずに購入した頃のほうが、純粋な思いで購入しており、懐かしくなります。

さて本日初めて紹介するのが下記の作品です。

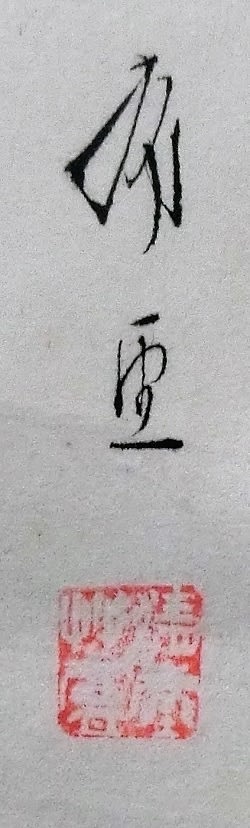

叭々鳥 児玉希望筆 その6

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱タトウ付

全体サイズ:縦1500*横710 画サイズ:縦500*横560

![]()

叭々鳥は(中国で瑞鳥のひとつとされる)吉祥の鳥で、枯木にとまる鳥の図は、南宋以来水墨画の画題として好んで描かれています。

![]()

中国南宋時代の禅僧画家牧谿(生歿年未詳)が描いたと伝える作品(五島美術館蔵)が著名で、本来は三幅対の中のひとつであり、室町幕府3代将軍足利義満(1358~1408)の鑑蔵印「天山」を有し、もとは東山御物です。

三幅対の他は静岡・MOA美術館と東京・出光美術館が所蔵しています。織田信長(1534~82)が、美濃の武将「稲葉一鉄」に和睦の記念として、三幅の中から本図の「叭々鳥」を選び、青磁香炉とともに贈ったと伝えられています。

![]()

*稲葉一鉄は江戸幕府第3代将軍・徳川家光の乳母となり権勢を振るった春日局(斎藤福)の外祖父にあたり、養祖父ですが、信長に暗殺されかけたことでも有名な人物ですね。わき道に逸れますが、彼のその逸話は下記のとおりです。

***********************************

一鉄のことを信長に讒言する者があった。これを信じた信長は一鉄を殺そうとして茶会に招いたが、一鉄が床にかけられた禅僧の虚堂智愚の墨蹟『送茂侍者』を読み下しながら自己の無実を述べたので、信長は学識の高さに感嘆すると共に無罪を信じたと言う『寛政重修諸家譜』の逸話は有名である(『名将言行録』では、類似の逸話で掛軸の画賛の韓退之の詩「左遷至藍關示姪孫湘」を読んでみせている)。

『名将言行録』では、信長が一鉄に感嘆し、「あまりにも感激したので真実を話そう。実は今日貴殿を討ち果たすつもりで、供侍たちに暗殺を命じていた。だから、供侍は全員懐剣を忍ばさせている。これからは貴殿を害することはない。わしに従い謀りごとを献じてくれ」といったところ、一鉄は「死罪を助けて頂き有り難うございます。拙者も実は暗殺されると思いましたので一人ぐらいは道連れにしようと思っておりました。実は拙者も懐剣を持っております」と懐剣を見せたので、信長は益々感激したという。これは一鉄が武勇だけでなく、文才・謀略にも優れていたことを示すものである。

***********************************

戦国時代の武将の逸話は実に命がけのものばかりです。

吉兆の鳥というともあり、来年の吉祥のためにもいい掛け軸となりそうです。松も吉兆であり、正月飾りにはいい掛け軸でしょう。

![]()

![]()

近代の画家の作品は基本的に由来、共箱、誂えがしっかりしているものがいいです。

![]()

![]()

ニ重箱のいいものには内箱が引き出せるように皮などの紐が裡箱に付いているものがあります。ただ、由来、誂え、共箱がなくても見極めができるようになると、廉価でいい作品が入手できるようになると思います。

![]()

![]()

![]()

*****************************************

児玉 希望(こだま きぼう):1898年7月5日~1971年5月2日)は、日本画家、日本芸術院会員。

広島県出身、本名・省三。尾竹竹坡、川合玉堂の門に入る。「希望」の号は竹坡がつけたもの。帝展に出品し、1918年同審査員、文展、日展に出品。1950年日展運営会参事、伊東深水門下の白鳥映雪らとともに日月社を結成。1953年日本芸術院賞受賞、1958年日展評議員、1959年日本芸術院会員。1961年日展常務理事。1970年勲三等旭日中綬章受章。 画塾の門下には佐藤太清、奥田元宋、船水徳雄らが在籍した。

*****************************************

児玉希望の作品は過去に「なんでも鑑定団」にも出品されています。

****************************************

補足;「なんでも鑑定団」の記事より

児玉希望は水墨に生きた日本画家。1898年広島県高田郡(現安芸高田市)に生まれる。小さい頃から絵に親しみ13歳にして院体画に習った細密な武者絵を描いている。20歳のとき上京、当初は実業家を目指していたが祖父の死を機に画家になることを決意。

日本画家川合玉堂の門を叩いた。そのわずか3年後帝展に初入選し新進気鋭の画家として注目を浴びた。30歳のとき「盛秋」で帝展で特選を受賞。池の群青と紅葉した樹木の色彩の見事な対比は、大和絵の研究をするうちに自ずと身に着けたもので気品あふれる傑作と絶賛された。しかし色彩の効果にのみに頼ることを恐れ、南画を学びさらには花鳥画、歴史画、人物画などありとあらゆる画題に挑戦した。

その後は北宗画の細密さとヨーロッパ絵画の写実が融合した戦前の代表作で眼光鋭い狐の姿に並々ならぬ技量が見てとれる。さまざまな試行錯誤を経て最後にたどり着いたのが水墨画であった。

「水墨画だけは素人には絶対に描けるものではない 若し描いたとしてもそれは墨で描いた絵に止まり古来の水墨画とは自ら別のものである」希望はこう語っている。

1957年、59歳で渡欧し1年間滞在した。これは西洋古今の美術を勉強するとともに異国の地で水墨画を改めて見直し世界に通じる日本画を描きたいと思ったからであった。帰国後発表した新水墨画十二題ではさらに東洋的抽象表現を追及、水墨画の新たな可能性を切り開いた。

1971年製作中に持病の脳血栓が再発し筆を持ったまま絵の中に倒れこみそのまま帰らぬ人となった。享年72歳。

****************************************

児玉希望は一般には色彩のある鮮やかな作品が有名ですが、実は水墨画にこそ真骨頂があるようです。当方にないのはその水墨画・・・。

ブログの原稿作成に追いかけられずに、これからはのんびりと作者別や分野別の整理に専念していくつもりです。

「うんとこしょ、どっこいしょ」

本日は児玉希望の作品の紹介です。ときおり本ブログで紹介している児玉希望の作品ですが、週末に二階の展示スペースの飾ってましたした。

飾る脇で息子が遊んでおり、全部飾るのに半日がかり・・・

どこから見つけてきたのかパチンコ玉を転がして大はしゃぎ・・、それに付き合っているといつまでも止めません。展示室や茶室は子供のいい遊び場です。

作者を絞って展示して観るのも勉強になります。天龍道人、福田豊四郎、平福父子、寺崎廣業、浜田庄司、源内焼などを並べて観た事がまだありませんので・・・

時間のある方はどうぞ、なんてね。

時間のある方はどうぞ、なんてね。児玉希望の作品は気がついたら六点になっており、こちらにすべて揃っているので、あらためて確認のために整理してみました。とくに系統立ててしている訳でもなく、いい作品ばかりでもない点はご容赦願います。各々の作品の詳細は本ブログにて検索すると記述されていますので省略いたします。

色紙 山中松林図 児玉希望筆 その5

絹本水墨 色紙

画サイズ:縦270*横240

初秋山水図 児玉希望筆 その4

絹本着色軸装 軸先鹿角 合箱

全体サイズ:縦1350*横700 画サイズ:縦412*横498

群青の色が目を引きますね。これは共箱もないので、真作かどうかはどうかは当方の判断ですが、この群青は児玉希望の群青と判断しております。

池の群青と紅葉し始めた樹木の色彩の対比がこの作品の見所だと思います。

清潭 児玉希望筆 その3

絹本着色 軸先木製 共箱

全体サイズ:縦1900*横530 画サイズ:縦1225*横420

後述に巻き止めの所蔵の書き止めのある作品です。

初夏を描いた作品でしょうか? やはり群青が鮮やかな作品です。

初秋、初夏、そして初春の作品ですが、これは偶然の蒐集です。季節によって作品を選んだ覚えがないので、その時々で縁があった作品を入手したものです。

初春 児玉希望筆 その2

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦1415*横650 画サイズ:縦411*横486

冨士 児玉希望筆 その1

絹装軸絹本着色箱入 452*416

この作品はまだ蒐集始めたばかりの頃に仙台で入手したものです。共箱もなにもありませんので、ただ作品と表具が気に入ったので購入したものです。

何も考えずに購入した頃のほうが、純粋な思いで購入しており、懐かしくなります。

さて本日初めて紹介するのが下記の作品です。

叭々鳥 児玉希望筆 その6

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱タトウ付

全体サイズ:縦1500*横710 画サイズ:縦500*横560

叭々鳥は(中国で瑞鳥のひとつとされる)吉祥の鳥で、枯木にとまる鳥の図は、南宋以来水墨画の画題として好んで描かれています。

中国南宋時代の禅僧画家牧谿(生歿年未詳)が描いたと伝える作品(五島美術館蔵)が著名で、本来は三幅対の中のひとつであり、室町幕府3代将軍足利義満(1358~1408)の鑑蔵印「天山」を有し、もとは東山御物です。

三幅対の他は静岡・MOA美術館と東京・出光美術館が所蔵しています。織田信長(1534~82)が、美濃の武将「稲葉一鉄」に和睦の記念として、三幅の中から本図の「叭々鳥」を選び、青磁香炉とともに贈ったと伝えられています。

*稲葉一鉄は江戸幕府第3代将軍・徳川家光の乳母となり権勢を振るった春日局(斎藤福)の外祖父にあたり、養祖父ですが、信長に暗殺されかけたことでも有名な人物ですね。わき道に逸れますが、彼のその逸話は下記のとおりです。

***********************************

一鉄のことを信長に讒言する者があった。これを信じた信長は一鉄を殺そうとして茶会に招いたが、一鉄が床にかけられた禅僧の虚堂智愚の墨蹟『送茂侍者』を読み下しながら自己の無実を述べたので、信長は学識の高さに感嘆すると共に無罪を信じたと言う『寛政重修諸家譜』の逸話は有名である(『名将言行録』では、類似の逸話で掛軸の画賛の韓退之の詩「左遷至藍關示姪孫湘」を読んでみせている)。

『名将言行録』では、信長が一鉄に感嘆し、「あまりにも感激したので真実を話そう。実は今日貴殿を討ち果たすつもりで、供侍たちに暗殺を命じていた。だから、供侍は全員懐剣を忍ばさせている。これからは貴殿を害することはない。わしに従い謀りごとを献じてくれ」といったところ、一鉄は「死罪を助けて頂き有り難うございます。拙者も実は暗殺されると思いましたので一人ぐらいは道連れにしようと思っておりました。実は拙者も懐剣を持っております」と懐剣を見せたので、信長は益々感激したという。これは一鉄が武勇だけでなく、文才・謀略にも優れていたことを示すものである。

***********************************

戦国時代の武将の逸話は実に命がけのものばかりです。

吉兆の鳥というともあり、来年の吉祥のためにもいい掛け軸となりそうです。松も吉兆であり、正月飾りにはいい掛け軸でしょう。

近代の画家の作品は基本的に由来、共箱、誂えがしっかりしているものがいいです。

ニ重箱のいいものには内箱が引き出せるように皮などの紐が裡箱に付いているものがあります。ただ、由来、誂え、共箱がなくても見極めができるようになると、廉価でいい作品が入手できるようになると思います。

*****************************************

児玉 希望(こだま きぼう):1898年7月5日~1971年5月2日)は、日本画家、日本芸術院会員。

広島県出身、本名・省三。尾竹竹坡、川合玉堂の門に入る。「希望」の号は竹坡がつけたもの。帝展に出品し、1918年同審査員、文展、日展に出品。1950年日展運営会参事、伊東深水門下の白鳥映雪らとともに日月社を結成。1953年日本芸術院賞受賞、1958年日展評議員、1959年日本芸術院会員。1961年日展常務理事。1970年勲三等旭日中綬章受章。 画塾の門下には佐藤太清、奥田元宋、船水徳雄らが在籍した。

*****************************************

児玉希望の作品は過去に「なんでも鑑定団」にも出品されています。

****************************************

補足;「なんでも鑑定団」の記事より

児玉希望は水墨に生きた日本画家。1898年広島県高田郡(現安芸高田市)に生まれる。小さい頃から絵に親しみ13歳にして院体画に習った細密な武者絵を描いている。20歳のとき上京、当初は実業家を目指していたが祖父の死を機に画家になることを決意。

日本画家川合玉堂の門を叩いた。そのわずか3年後帝展に初入選し新進気鋭の画家として注目を浴びた。30歳のとき「盛秋」で帝展で特選を受賞。池の群青と紅葉した樹木の色彩の見事な対比は、大和絵の研究をするうちに自ずと身に着けたもので気品あふれる傑作と絶賛された。しかし色彩の効果にのみに頼ることを恐れ、南画を学びさらには花鳥画、歴史画、人物画などありとあらゆる画題に挑戦した。

その後は北宗画の細密さとヨーロッパ絵画の写実が融合した戦前の代表作で眼光鋭い狐の姿に並々ならぬ技量が見てとれる。さまざまな試行錯誤を経て最後にたどり着いたのが水墨画であった。

「水墨画だけは素人には絶対に描けるものではない 若し描いたとしてもそれは墨で描いた絵に止まり古来の水墨画とは自ら別のものである」希望はこう語っている。

1957年、59歳で渡欧し1年間滞在した。これは西洋古今の美術を勉強するとともに異国の地で水墨画を改めて見直し世界に通じる日本画を描きたいと思ったからであった。帰国後発表した新水墨画十二題ではさらに東洋的抽象表現を追及、水墨画の新たな可能性を切り開いた。

1971年製作中に持病の脳血栓が再発し筆を持ったまま絵の中に倒れこみそのまま帰らぬ人となった。享年72歳。

****************************************

児玉希望は一般には色彩のある鮮やかな作品が有名ですが、実は水墨画にこそ真骨頂があるようです。当方にないのはその水墨画・・・。

ブログの原稿作成に追いかけられずに、これからはのんびりと作者別や分野別の整理に専念していくつもりです。