夜遅く、家内を迎えに駅前で待っていると車の硝子を叩く音。40歳代と思しき人物が「私が見えますか?」と問いかけてきています。どうも小生の車が狭い小路を通った時に、当方の見落としの不注意で、車の前方部が手に当たったのだとの主張しているようです。

かなりの徐行運転しましたし、身に覚えがありませんが、降車して謝罪しろと言うので、降車して丁重に主張を聞いて、「病院にこれから行きましょう。」、「交番が近いので届けてしましょう。」と言うと「時間がかる。」、「保険証がない。」と応じてくれません。「寿司職人で右は利き腕」、「あなたの態度や言い方に謝罪の意図がない。」、「名古屋から来て立川のホテルに泊まっている。」という言い分。

寒い中、30分以上の主張を聞きましたが、どうもおかしいと思っているうちに家内も合流しました。一向に病院や警察への届出に納得しないので、「じゃ、ここで待っていようがいまいが、私は交番に行きます。」と強引に交番に向かいました。少し歩いて振り返るともういなくなっていました。見かけは普通の人の良さそうな中年男性ですが、言い方は普通ではないように思いました。

正論をかざし、こちらの非を認めさせるまで追い込む口上はその場での金銭での解決に持ち込む手口のようです。決して自らは金銭での解決を口に出しませんから、延々とこちらから金銭的な示談を持ち出すまでの非難の向上は続くようです。気の弱い人や警察沙汰を嫌う人は応じてしまう可能性は高いのではないでしょうか?

事が終えて車での帰宅途中で、最近同様の嫌な思いをしたことを思い出しました。現場でのトラブルでの相手側への謝罪にときに同様な思いをしたことです。どうも正論をかざしてやり込めるタイプの人が多くなっているようです。

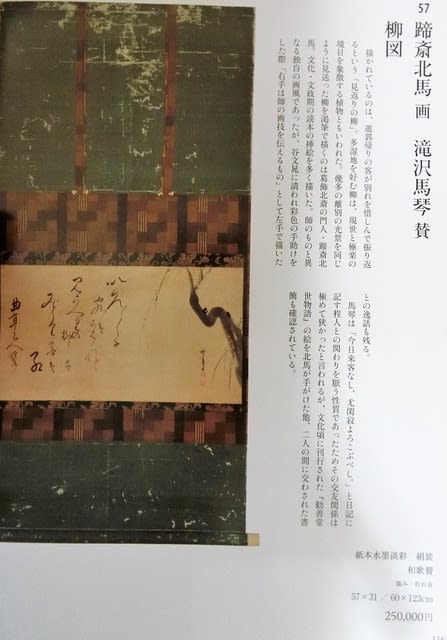

さて、本日の作品紹介です。

インターネットオークションにはむろん贋作が数多くあり、真作はその5%程度。しかも最近は駄作が多くなったようで、要するに市場に品不足と値段が高くならないというジレンマが起きているように思えます。

そんな中で面白い作品を入手しました。絵が面白いので購入した作品ですが、むろん箱も無ければ由来もなく、捨て値同然の掛け軸ですが・・。

「蹄斎北馬」という画家を知っている方も数は少ないと思いますが北斎の弟子の中では筆頭にあげられ、本ブログでも投稿されている魚屋北渓と共に双璧とされる画家です。

観月蛙之図 伝蹄斎北馬筆

紙本水墨軸装紙表装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1340*横350 画サイズ:縦640*横280

![]()

蹄斎北馬にこのような洒脱な作品があるとは意外ですが、好きな作品のひとつです。「指月布袋図」の見立てのような味わいあり、蛙の見上げた先には「指月布袋図」と同様に描いてはいませんが中秋の月を想像させる愉しい作品です。

![]()

購入時は作品に対する信憑性はほぼなく、ただ単に作品が面白いので、保存箱などを揃えておいた作品です。

落款と印章は下記のような珍しいものです。

![]()

調べていくうちにボストン美術館に下記の作品が所蔵されているとの情報がありました。

![]()

また下記のような作品を見つけました。

![]()

このような作品は何気なく見ていると気がつかないものですし、この落款や印章を覚えておかないと目の前の作品を見過ごします。真贋を見極めるためだけに傍らに落款・印章の書物を置いておくだけではなんの役にもたちませんね。作品をまず購入することから始めないといけません。

![]()

![]()

偉そうに言っても失敗はつきもの。下記の作品は30年以上前に購入した作品です。

賢木? 伝有坂北馬筆

絹本着色軸装箱入

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横441*縦1095

![]()

本作品は盛岡の古陶庵より購入。

月夜の晩に芸姑と思える女性が三味線を奏して、役者風の男が笛を吹き、恋のやりとりをしている粋な画ですが、なにかの見立てのようです。題は「嵯峨野」とするかどうか迷いましたが、「賢木」としておきました。

![]()

美人画に長じた北馬の才能を充分に発揮している作品・・・。男女の服装は入念に描き対照的な美しさを描出していますが・・。

![]()

落款の「蹄斎朱文方印」と「北馬画印」一顆を押印しています。表具に浮き等がみられたことから改装しています。締め直しでの表具ですのでうぶのままの生地を使っています。

![]()

落款、出来、特徴(人物の目や口元の癖のある個性的な特徴と厚みのある人物表現)から真作の可能性がありますが、美人画は信用しないことにしています。

![]()

美人画よりは上記の蛙の作品のほうが数段優れていますね。

歌川派以降の浮世絵美人画には見るべき作品が皆無でしょう。そもそも浮世絵美人画はプロマイド・・、それ以下でもそれ以上でもありえない。昨今の歌手や女優のプロマイドに見るべきがないのと同じことです。

![]()

*****************************************

蹄斎 北馬:(ていさい ほくば)明和7年(1770年)~弘化元年8月6日(1844年9月17日)。江戸時代後期の浮世絵師。葛飾北斎の門人。北斎の弟子の中では筆頭にあげられ、魚屋北渓と共に双璧とされる。姓は有坂、本姓星野、俗称五郎八。諱は光陰。蹄斎、駿々斎、駿々亭、秋園などと号す。

江戸の生まれで、下谷御徒町(現台東区台東)に住む貧しい御家人の家に生まれた。しかし武家務めを窮屈に思い、文政元年(1818年)までに家督を弟に譲って隠居・出家し、画で家計を助けるため北斎に入門したという。入門時期は不明だが、北馬最初の版本『狂歌花鳥集』は寛政12年(1800年)出版のため、入門はこの数年前だと推測される。文化・文政期の美人画を代表する絵師の一人。

初期の寛政から文化期にかけては制作した制作した狂歌本や読本、摺物には北斎の影響が顕著である。滝沢馬琴、高井蘭山、振鷺亭らの読本の挿絵を、文化9年(1812年)までに少なくとも60種類発表し、同門の北鵞と合作で、黄表紙の挿絵も描いた。一方で浅草庵市人に狂歌を習い、狂歌摺物などを多数制作している。しかし、一枚刷りの錦絵は殆ど手掛けていない。

![]()

文化10年(1813年)頃の刊行と見られる戯作者と浮世絵師の見立相撲番付では歌川豊国、国貞についで第三位の小結の位置を占めており、名声を博していたことが窺える。文政期からは肉筆画にほぼ専念し、天保期に入ると北斎風から離れ独自の画風を確立した。特に彩色に長じ、左筆を良くし、また肉筆美人画に秀作が多い。風俗描写に秀でた北馬の持ち味が随所に発揮されている作品が多い。ただし全体的に作品の筆致そのものがあまり芳しくなく、手元の描写や衣紋の線などに描写の拙さが目立ちます。喜多川歌麿の弟子である藤麿(ふじまろ)同様、その時々で作品の出来にはかなりムラがある。

肉筆画の数は多く、200点、或いは300点を超えるとも言われる。師風に追随せず、歌川派の作風をも取入れて独自の画風を創出しており、「春風美人図」(絹本着色 東京国立博物館所蔵)「北馬」落款などに見られる玉子形の顔に細い顎、両目の間がやや離れて下唇が突き出した容貌は、北馬の美人画の画風を良く示している。この作品には「北馬」という落款があるが、通常は「蹄斎」と款している場合が多いので、「浅妻船図」(大英博物館所蔵)など比較的少数の作品に見られるものである。

![]()

北馬は資性孝順で、老親に仕えることに最も篤かった。当時、盛名の高かった谷文晁は、北馬の至孝に感じ入りその生計を援助し、安心して親に仕えさせている。そうして文晁は自ら描く密画の模様などを、北馬に手伝わせたりした。伝えるところによれば北馬は、この右手は師の用にのみ供すべきものであるからといって、文晁の作品の手伝いをする時には、師の北斎の許可を得た後、左筆のみでその用事を済ませたといわれる。

49歳で剃髪し、弘化元年(1844年)75才(74才とも)で没した。菩提寺は不明。北馬の子は二代目北馬を称している。門人には逸馬、叢斎遊馬らがいた。

![]()

主な美術館所蔵作品

「見立桃園三傑図」 絹本着色 東京国立博物館所蔵

「三都三美人図」 絹本三幅対 浮世絵 太田記念美術館所蔵

「蛍狩美人図」双幅 絹本着色 出光美術館所蔵 菊池五山賛

「遊女図」 紙本着色 ニューオータニ美術館所蔵

「向島風景図屏風」 紙本着色 二曲一隻 ボストン美術館所蔵

「墨堤春遊図」 絹本着色 心遠館(プライス・コレクション)所蔵 滝沢馬琴賛

参考作品

春風美人図

絹本着色 東京国立博物館蔵

款記「北馬」/「北馬之印号蹄齋」朱白文方印

![]()

*****************************************

当たりやのようにイチャモンをつけて、あぶく銭をとろうという輩は一刀両断、いずれ天罰下ろう!

![]()

怒りを鎮めて、まあまあと蛙が言ってくれているようです。

ところで刀剣は室町期の作、説明は後日。

袋は義母が使わなくなった帯で作ってくれたものです。気に入ったコレクションはただ雑然と並べておいたり、飾っておいてはいけません。きちんとした保存方法にて未来に伝達すべきでしょう。その費用は購入費用より高くなることがあります。

かなりの徐行運転しましたし、身に覚えがありませんが、降車して謝罪しろと言うので、降車して丁重に主張を聞いて、「病院にこれから行きましょう。」、「交番が近いので届けてしましょう。」と言うと「時間がかる。」、「保険証がない。」と応じてくれません。「寿司職人で右は利き腕」、「あなたの態度や言い方に謝罪の意図がない。」、「名古屋から来て立川のホテルに泊まっている。」という言い分。

寒い中、30分以上の主張を聞きましたが、どうもおかしいと思っているうちに家内も合流しました。一向に病院や警察への届出に納得しないので、「じゃ、ここで待っていようがいまいが、私は交番に行きます。」と強引に交番に向かいました。少し歩いて振り返るともういなくなっていました。見かけは普通の人の良さそうな中年男性ですが、言い方は普通ではないように思いました。

正論をかざし、こちらの非を認めさせるまで追い込む口上はその場での金銭での解決に持ち込む手口のようです。決して自らは金銭での解決を口に出しませんから、延々とこちらから金銭的な示談を持ち出すまでの非難の向上は続くようです。気の弱い人や警察沙汰を嫌う人は応じてしまう可能性は高いのではないでしょうか?

事が終えて車での帰宅途中で、最近同様の嫌な思いをしたことを思い出しました。現場でのトラブルでの相手側への謝罪にときに同様な思いをしたことです。どうも正論をかざしてやり込めるタイプの人が多くなっているようです。

さて、本日の作品紹介です。

インターネットオークションにはむろん贋作が数多くあり、真作はその5%程度。しかも最近は駄作が多くなったようで、要するに市場に品不足と値段が高くならないというジレンマが起きているように思えます。

そんな中で面白い作品を入手しました。絵が面白いので購入した作品ですが、むろん箱も無ければ由来もなく、捨て値同然の掛け軸ですが・・。

「蹄斎北馬」という画家を知っている方も数は少ないと思いますが北斎の弟子の中では筆頭にあげられ、本ブログでも投稿されている魚屋北渓と共に双璧とされる画家です。

観月蛙之図 伝蹄斎北馬筆

紙本水墨軸装紙表装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦1340*横350 画サイズ:縦640*横280

蹄斎北馬にこのような洒脱な作品があるとは意外ですが、好きな作品のひとつです。「指月布袋図」の見立てのような味わいあり、蛙の見上げた先には「指月布袋図」と同様に描いてはいませんが中秋の月を想像させる愉しい作品です。

購入時は作品に対する信憑性はほぼなく、ただ単に作品が面白いので、保存箱などを揃えておいた作品です。

落款と印章は下記のような珍しいものです。

調べていくうちにボストン美術館に下記の作品が所蔵されているとの情報がありました。

また下記のような作品を見つけました。

このような作品は何気なく見ていると気がつかないものですし、この落款や印章を覚えておかないと目の前の作品を見過ごします。真贋を見極めるためだけに傍らに落款・印章の書物を置いておくだけではなんの役にもたちませんね。作品をまず購入することから始めないといけません。

偉そうに言っても失敗はつきもの。下記の作品は30年以上前に購入した作品です。

賢木? 伝有坂北馬筆

絹本着色軸装箱入

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横441*縦1095

本作品は盛岡の古陶庵より購入。

月夜の晩に芸姑と思える女性が三味線を奏して、役者風の男が笛を吹き、恋のやりとりをしている粋な画ですが、なにかの見立てのようです。題は「嵯峨野」とするかどうか迷いましたが、「賢木」としておきました。

美人画に長じた北馬の才能を充分に発揮している作品・・・。男女の服装は入念に描き対照的な美しさを描出していますが・・。

落款の「蹄斎朱文方印」と「北馬画印」一顆を押印しています。表具に浮き等がみられたことから改装しています。締め直しでの表具ですのでうぶのままの生地を使っています。

落款、出来、特徴(人物の目や口元の癖のある個性的な特徴と厚みのある人物表現)から真作の可能性がありますが、美人画は信用しないことにしています。

美人画よりは上記の蛙の作品のほうが数段優れていますね。

歌川派以降の浮世絵美人画には見るべき作品が皆無でしょう。そもそも浮世絵美人画はプロマイド・・、それ以下でもそれ以上でもありえない。昨今の歌手や女優のプロマイドに見るべきがないのと同じことです。

*****************************************

蹄斎 北馬:(ていさい ほくば)明和7年(1770年)~弘化元年8月6日(1844年9月17日)。江戸時代後期の浮世絵師。葛飾北斎の門人。北斎の弟子の中では筆頭にあげられ、魚屋北渓と共に双璧とされる。姓は有坂、本姓星野、俗称五郎八。諱は光陰。蹄斎、駿々斎、駿々亭、秋園などと号す。

江戸の生まれで、下谷御徒町(現台東区台東)に住む貧しい御家人の家に生まれた。しかし武家務めを窮屈に思い、文政元年(1818年)までに家督を弟に譲って隠居・出家し、画で家計を助けるため北斎に入門したという。入門時期は不明だが、北馬最初の版本『狂歌花鳥集』は寛政12年(1800年)出版のため、入門はこの数年前だと推測される。文化・文政期の美人画を代表する絵師の一人。

初期の寛政から文化期にかけては制作した制作した狂歌本や読本、摺物には北斎の影響が顕著である。滝沢馬琴、高井蘭山、振鷺亭らの読本の挿絵を、文化9年(1812年)までに少なくとも60種類発表し、同門の北鵞と合作で、黄表紙の挿絵も描いた。一方で浅草庵市人に狂歌を習い、狂歌摺物などを多数制作している。しかし、一枚刷りの錦絵は殆ど手掛けていない。

文化10年(1813年)頃の刊行と見られる戯作者と浮世絵師の見立相撲番付では歌川豊国、国貞についで第三位の小結の位置を占めており、名声を博していたことが窺える。文政期からは肉筆画にほぼ専念し、天保期に入ると北斎風から離れ独自の画風を確立した。特に彩色に長じ、左筆を良くし、また肉筆美人画に秀作が多い。風俗描写に秀でた北馬の持ち味が随所に発揮されている作品が多い。ただし全体的に作品の筆致そのものがあまり芳しくなく、手元の描写や衣紋の線などに描写の拙さが目立ちます。喜多川歌麿の弟子である藤麿(ふじまろ)同様、その時々で作品の出来にはかなりムラがある。

肉筆画の数は多く、200点、或いは300点を超えるとも言われる。師風に追随せず、歌川派の作風をも取入れて独自の画風を創出しており、「春風美人図」(絹本着色 東京国立博物館所蔵)「北馬」落款などに見られる玉子形の顔に細い顎、両目の間がやや離れて下唇が突き出した容貌は、北馬の美人画の画風を良く示している。この作品には「北馬」という落款があるが、通常は「蹄斎」と款している場合が多いので、「浅妻船図」(大英博物館所蔵)など比較的少数の作品に見られるものである。

北馬は資性孝順で、老親に仕えることに最も篤かった。当時、盛名の高かった谷文晁は、北馬の至孝に感じ入りその生計を援助し、安心して親に仕えさせている。そうして文晁は自ら描く密画の模様などを、北馬に手伝わせたりした。伝えるところによれば北馬は、この右手は師の用にのみ供すべきものであるからといって、文晁の作品の手伝いをする時には、師の北斎の許可を得た後、左筆のみでその用事を済ませたといわれる。

49歳で剃髪し、弘化元年(1844年)75才(74才とも)で没した。菩提寺は不明。北馬の子は二代目北馬を称している。門人には逸馬、叢斎遊馬らがいた。

主な美術館所蔵作品

「見立桃園三傑図」 絹本着色 東京国立博物館所蔵

「三都三美人図」 絹本三幅対 浮世絵 太田記念美術館所蔵

「蛍狩美人図」双幅 絹本着色 出光美術館所蔵 菊池五山賛

「遊女図」 紙本着色 ニューオータニ美術館所蔵

「向島風景図屏風」 紙本着色 二曲一隻 ボストン美術館所蔵

「墨堤春遊図」 絹本着色 心遠館(プライス・コレクション)所蔵 滝沢馬琴賛

参考作品

春風美人図

絹本着色 東京国立博物館蔵

款記「北馬」/「北馬之印号蹄齋」朱白文方印

*****************************************

当たりやのようにイチャモンをつけて、あぶく銭をとろうという輩は一刀両断、いずれ天罰下ろう!

怒りを鎮めて、まあまあと蛙が言ってくれているようです。

ところで刀剣は室町期の作、説明は後日。

袋は義母が使わなくなった帯で作ってくれたものです。気に入ったコレクションはただ雑然と並べておいたり、飾っておいてはいけません。きちんとした保存方法にて未来に伝達すべきでしょう。その費用は購入費用より高くなることがあります。