雛壇を飾ったので、掛け軸も変えてみました。

![]()

昨年は下記の土佐光孚の作品でしたので、今年は別の作品としました。

立雛之繪 土佐光孚筆 改装完了

絹本水墨着色軸装 軸先塗 太巻二重箱タトウ

全体サイズ:縦1770*横468 画サイズ:縦947*横343

今年は本ブログで幾つかの作品を紹介している鈴木松年の作品です。上村松園との間に上村松篁が生まれたと言われている画家です。

立雛図 鈴木松年筆 その4

絹本着色軸装 軸先塗 合箱入

全体サイズ:縦1885*横518 画サイズ:縦1024*横396

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

掛け軸を変えていると、息子が小生がいない間に茶事をしたようなので、改めて茶事をしようと言い出しました。「パパのお菓子あるよ。半分こしようね。」だと・・。

![]()

![]()

さて本日はこういう時の軽い茶事に使える「数茶碗」にと思い購入した作品です。

白化粧地呉須魚海老文茶碗 伝金城次郎作

共箱

口径120*高さ75*高台径

![]()

代表的な金城次郎の絵柄の作品ですが、茶碗としてはどうかな? 絵付がうるさいように思います。金城次郎の作品ならなんでもいいという訳にはいきません。やはり茶碗として大事なのは品格です。

![]()

本来、数茶碗の定義は下記のようです。

1 大寄せの茶会のとき、主茶碗(おもぢゃわん)・替え茶碗のほかに、水屋から茶をたてて出すのに使う茶碗。

2 数寄者(すきしゃ)あるいは宗匠が、数を限って焼かせる好みの茶碗。数の内茶碗。

一般には主茶碗、替え茶碗以外に、客人の多い時に使う揃いの茶碗のことですが、あまりに揃いの茶碗ばかりでは興ざめするので、同じような茶碗を揃えておくのも使い勝手がありそうです。

![]()

見込みの出来は良いですね。高台の出来も良し・・。

![]()

白刷目魚紋茶碗 その1 伝金城次郎作

共箱

口径148*高さ65*高台径

![]()

この作品は飯茶碗としてのマカイに分類されるかもしませんが、重ねて焼いた跡がありません。見込みの魚文が一匹で良かったように思われますが・・。見込みの中央に絵を描いてはいけませんが。

![]()

外側の刷毛目は家内も小生も感心する素晴らしい出来です。こればかりは実物を見ないと解りませんが、轆轤目と無造作に掛けた白釉、そして焼成時の釉薬の流れが見事です。

![]()

これほどの出来はなかなか金城次郎の作品の中には無いです。特に人間国宝の認定を受けた後の作品で共箱のある作品には無いように思います。これはきっと窯が変わったせいや脳梗塞の影響があるのでしょう。

![]()

金城次郎氏を柳宗悦は下記のように評しています。ただし昭和15年の評です。

柳宗悦談:壺屋の新垣榮徳氏の窯で次郎が繪附をしてゐる所である。次郎の技は大いにいい。「まかい」と呼ぶ茶碗であるが、之に呉州で内と外とに繪附をする。其の繪が自由で活々していて實にうまい。繪の系統を見ると南方支那のものに一脈通じるが、それ等のものに少しも負けていない。實は之だけ繪を描きこなせる陶工を有っている窯はもう本土には殆どない。(『工藝』第130号(昭和15年)

白刷目魚紋茶碗 その2 伝金城次郎作

合箱

口径125*高さ77*高台径

![]()

外側に魚が一匹、かわいらしい魚が描かれた金城次郎の作ならでは佳作です。

内部は刷毛目の見込みであり、茶碗として用いるのには金城次郎の作品中では珍しく及第点の作品と言えるでしょう。

![]()

白釉に入った細かいニュウはそれほど気になりません。

![]()

ニュウによって却って味わいが出ています。

![]()

白刷目魚紋茶碗 その3 伝金城次郎作

共箱

口径120*高さ76*高台径

![]()

こちらもまた代表的な金城次郎の絵柄です。でもやはり絵柄がうるさい・・。

![]()

見込みの刷毛目はいいですね。人間国宝になった後の作品には窯が変わったせいもあって、妙に表面に艶がありすぎますし、釉薬の流れが少なくなって味わいが薄れてしまっています。

![]()

「次」の掻き銘や共箱がないと金城次郎の作と認められないそうですので、そういう観点から本作品らは「氏素性の解らぬ作品」に分類されます。

金城次郎は人間国宝に認定前は滅多に共箱は誂えていませんし、掻き銘もあまり入れなかった陶芸家です。また、共箱に字も自分では書いていなかったことも多く、掻き銘すらその兆候があります。要は字を書くのが苦手だったのでしょう。自分で書かずに他人に書かせたと思われます。

そして一番の問題は共箱の作品群の出来が決して良くないことです。繰り返しますが金城次郎の作品は人間国宝になる前に見るべき作品があります。

ともすれば真贋や共箱が優先する売買の世界ですが、蒐集する側や鑑賞する側にとっては本来は二次的な問題です。

美味しいお菓子は分け合って食べるものです。美しいか美味しいかどうかが評価のポイントです。

昨年は下記の土佐光孚の作品でしたので、今年は別の作品としました。

立雛之繪 土佐光孚筆 改装完了

絹本水墨着色軸装 軸先塗 太巻二重箱タトウ

全体サイズ:縦1770*横468 画サイズ:縦947*横343

今年は本ブログで幾つかの作品を紹介している鈴木松年の作品です。上村松園との間に上村松篁が生まれたと言われている画家です。

立雛図 鈴木松年筆 その4

絹本着色軸装 軸先塗 合箱入

全体サイズ:縦1885*横518 画サイズ:縦1024*横396

掛け軸を変えていると、息子が小生がいない間に茶事をしたようなので、改めて茶事をしようと言い出しました。「パパのお菓子あるよ。半分こしようね。」だと・・。

さて本日はこういう時の軽い茶事に使える「数茶碗」にと思い購入した作品です。

白化粧地呉須魚海老文茶碗 伝金城次郎作

共箱

口径120*高さ75*高台径

代表的な金城次郎の絵柄の作品ですが、茶碗としてはどうかな? 絵付がうるさいように思います。金城次郎の作品ならなんでもいいという訳にはいきません。やはり茶碗として大事なのは品格です。

本来、数茶碗の定義は下記のようです。

1 大寄せの茶会のとき、主茶碗(おもぢゃわん)・替え茶碗のほかに、水屋から茶をたてて出すのに使う茶碗。

2 数寄者(すきしゃ)あるいは宗匠が、数を限って焼かせる好みの茶碗。数の内茶碗。

一般には主茶碗、替え茶碗以外に、客人の多い時に使う揃いの茶碗のことですが、あまりに揃いの茶碗ばかりでは興ざめするので、同じような茶碗を揃えておくのも使い勝手がありそうです。

見込みの出来は良いですね。高台の出来も良し・・。

白刷目魚紋茶碗 その1 伝金城次郎作

共箱

口径148*高さ65*高台径

この作品は飯茶碗としてのマカイに分類されるかもしませんが、重ねて焼いた跡がありません。見込みの魚文が一匹で良かったように思われますが・・。見込みの中央に絵を描いてはいけませんが。

外側の刷毛目は家内も小生も感心する素晴らしい出来です。こればかりは実物を見ないと解りませんが、轆轤目と無造作に掛けた白釉、そして焼成時の釉薬の流れが見事です。

これほどの出来はなかなか金城次郎の作品の中には無いです。特に人間国宝の認定を受けた後の作品で共箱のある作品には無いように思います。これはきっと窯が変わったせいや脳梗塞の影響があるのでしょう。

金城次郎氏を柳宗悦は下記のように評しています。ただし昭和15年の評です。

柳宗悦談:壺屋の新垣榮徳氏の窯で次郎が繪附をしてゐる所である。次郎の技は大いにいい。「まかい」と呼ぶ茶碗であるが、之に呉州で内と外とに繪附をする。其の繪が自由で活々していて實にうまい。繪の系統を見ると南方支那のものに一脈通じるが、それ等のものに少しも負けていない。實は之だけ繪を描きこなせる陶工を有っている窯はもう本土には殆どない。(『工藝』第130号(昭和15年)

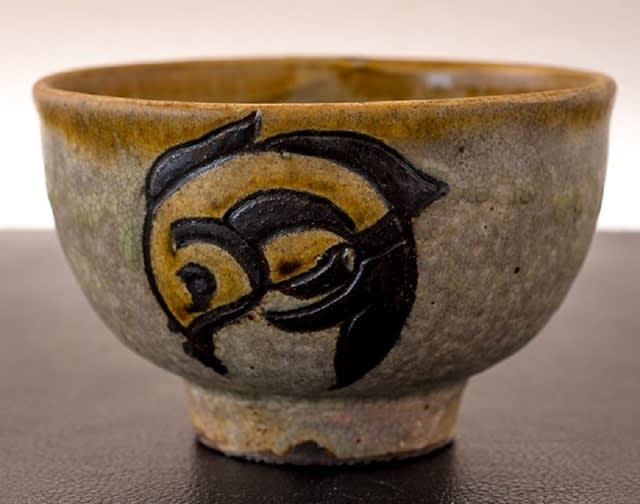

白刷目魚紋茶碗 その2 伝金城次郎作

合箱

口径125*高さ77*高台径

外側に魚が一匹、かわいらしい魚が描かれた金城次郎の作ならでは佳作です。

内部は刷毛目の見込みであり、茶碗として用いるのには金城次郎の作品中では珍しく及第点の作品と言えるでしょう。

白釉に入った細かいニュウはそれほど気になりません。

ニュウによって却って味わいが出ています。

白刷目魚紋茶碗 その3 伝金城次郎作

共箱

口径120*高さ76*高台径

こちらもまた代表的な金城次郎の絵柄です。でもやはり絵柄がうるさい・・。

見込みの刷毛目はいいですね。人間国宝になった後の作品には窯が変わったせいもあって、妙に表面に艶がありすぎますし、釉薬の流れが少なくなって味わいが薄れてしまっています。

「次」の掻き銘や共箱がないと金城次郎の作と認められないそうですので、そういう観点から本作品らは「氏素性の解らぬ作品」に分類されます。

金城次郎は人間国宝に認定前は滅多に共箱は誂えていませんし、掻き銘もあまり入れなかった陶芸家です。また、共箱に字も自分では書いていなかったことも多く、掻き銘すらその兆候があります。要は字を書くのが苦手だったのでしょう。自分で書かずに他人に書かせたと思われます。

そして一番の問題は共箱の作品群の出来が決して良くないことです。繰り返しますが金城次郎の作品は人間国宝になる前に見るべき作品があります。

ともすれば真贋や共箱が優先する売買の世界ですが、蒐集する側や鑑賞する側にとっては本来は二次的な問題です。

美味しいお菓子は分け合って食べるものです。美しいか美味しいかどうかが評価のポイントです。