週末には彼岸の墓参りの片付け・・、息子はその手伝いをしてくれました。地蔵尊らは幼くして亡くなった先祖でお水を・・。

![]()

家内の実家の墓石は四国産とか?

![]()

中央の石は伊豆産らしい。

![]()

ちなみに私に縁のある家々はすべて曹洞宗![]() これは有り難い・・・。

これは有り難い・・・。

本日の作品は我が郷里の版画家である勝平得之のふたつの作品の紹介です。もう30年近く前に秋田市内に住んでいた頃に、初めて美術品といえる作品を購入したのが、勝平得之の作品でした。小さめの白黒の地蔵尊の版画が一万円だった覚えています。支払いながらどきどきしして、当時としては大枚をはたいたと覚えています。

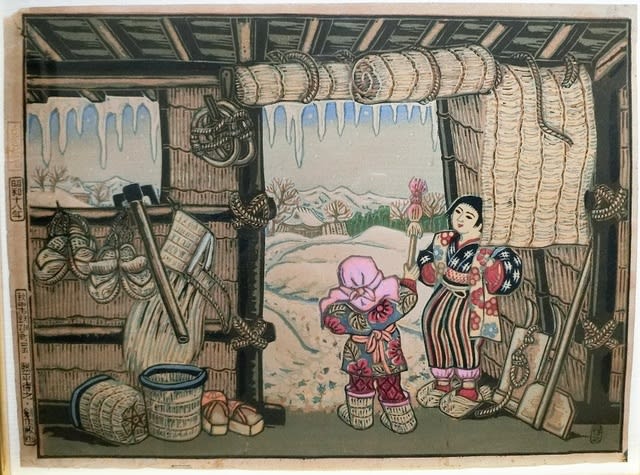

「かきだて」 「笹飴」 勝平得之作

「かきだて(雪国)」秋田風俗十題 勝平得之 その2

紙本淡彩額装 版画

画サイズ:縦*横(画の部分のみ)

![]()

昭和18年 39歳(1943年)作。「かきだて(雪国)」秋田風俗十題

昭和14年 35歳〈秋田風俗十題〉に着手。

昭和18年5月、第8回東北美術展(河北新報社主催)に「かきだて」「土に生きる」入選 第12回日本版画協会展に「みづき」「かきだて」出品

![]()

「笹飴」 勝平得之 その3

紙本淡彩額装 版画

画サイズ:縦*横(画の部分のみ)

![]()

1936年作。「笹飴」

5月、第5回日本版画協会展に「笹飴」「犬コ市」「あねこ」出品

![]()

********************************

勝平 得之(かつひら とくし):1904年4月6日~1970年1月4日。(本名・勝平徳治)。秋田県秋田市本町(現在の大町)生まれの版画家。家業である紙漉き業、左官業の傍ら絵を書いていたところ、竹久夢二の絵に惹かれ浮世絵版画を始める。このとき、色刷版画の研究をし、1928年に自画、自刻、自刷の彩色抜法を完成させる。以後、故郷秋田の情景を描き続ける。1929年には日本版画協会展に「外濠夜景」、「八橋街道」が入選。その後数々の展覧会に多数入選し国内に名を轟かせた。1935年、秋田県を訪れたブルーノ・タウトと知り合いになり、作品が世界に紹介された。ケルン東洋美術館には代表作およそ70点が保存されている。秋田県文化功労章、秋田市文化章、河北文化賞。

![]()

![]()

勝平得之は、生涯秋田を離れることなく秋田の自然や風俗を描き続けた木版画家です。小さいころから絵を描くことが好きだった得之は、20歳のころから独学で版画を学びはじめます。その後、浮世絵版画の美しさに出会い、また、当時の美術思潮である創作版画運動(「絵を描く」、「版木を彫る」、「紙に摺る」の3つの工程を一人でおこなおう、という運動)の影響のもと、独自の色摺り技法を探り当てました。 郷土秋田の情景が描かれた勝平の版画は多くの人に親しまれ、海外でも高く評価されています。

********************************

版画には耳の部分に版元や摺師、発行年月日が記されていることがあります。浮世絵版画も含めてこの部分があるのとないのでは評価に大きな違いがあります。本日紹介したもうひとつの作品にもこの部分はしっかり残っています。また裏打ちされた版画作品も大きく評価を下げますので安易に裏打ちしないようにしなくてはいけません。

![]()

********************************

補足

勝平が画家となっていった歩みを見ると、当時の美術界の一端を知ることができる。流行画家の竹久夢二への憧れ。浮世絵に影響された多色刷り版画への傾倒。大正の青年たちを魅了した木版画、それも、従来の分業ではなく、下絵・彫刻・刷りを一人で行う「創作版画」に対する思いの強さは、「之(これ)を得た」として、号を「得之」としたと言われているほどである。

さらに、昭和初期に長野の画家山本鼎(かなえ)の提唱した農民美術運動への共感。その運動に加わった木彫家、木村五郎から指導を受けた勝平は秋田の風俗人形を多数制作した。

昭和四年の日本創作版画協会展に入選後、勝平は秋田美術会展・国画会展・日本版画協会展・帝展など、数々の展覧会に出品し、入選する。身近な風景、風俗、伝統行事、四季の農作業などが、作品の主題である

。

勝平についてよく言われるのは、その交遊の広さである。同人文芸誌「草(叢)園(そうえん)」や北方文化連盟に集結した、郷土の文化人や民俗学・考古学・郷土史の研究家たち、中でも、ドイツから亡命してきた建築家ブルーノ・タウトとの出会いは有名である。三年間の滞日中、各地を旅していたタウトが、旅館で勝平の絵を見たことがきっかけで知り合い、秋田の老舗商店や旧家を案内した勝平に、タウトは町並みや伝統行事、農婦の姿の美しさを賛美した。

秋田県立近代美術館では、平成十六年に「生誕100年知られざる勝平得之-故郷をみつめる新しい眼-」を開催した。小笠原光さん(元同館副館長)は、「勝平は初め、単なる版画家を志したのでしょうが、多くの人々と交流し学ぶことで、秋田の風習・風俗のもつ民俗学的意味を考えるようになり、対象への愛情が膨らんでいったのではないか。社会的な高みを目指すよりも、愚直に自分の道を歩む、秋田人らしい生き方をしたと思う」と語られた。

今、勝平の絵の中のような生活を続けるのは難しい。それは、終戦後二十五年余りを生きた勝平にとっても同じだったのではないだろうか。だが、勝平が若い頃の記憶と調査によって画面に作り上げた、本物のスローライフに私たちは惹かれる。勝平の生涯の仕事に感謝したい。

********************************

インターネット上に掲載作品「かきだて」について下記の説明がありました。

「版画自体は初摺り(昭18)か後摺りかは不明。作品は昭和18年作(作品の左余白に「昭和十八年」の摺り込み有)ではあるが、「アメリカ・シカゴ美術館展覧会」に出品されたもの(勝平による題箋有)で、出品当時の額装と思われます。額裏に、略歴などの解説を貼込有。」

版画は初摺りが貴重というのは定番のようです。復興版などは蒐集家はまったく振り向きもしませんが、極端な言い方をすると、再発行の版は肉筆画の模写と同じ扱いされるようです。

当方の蒐集対象ではない版画の作品ですが、勝平得之は今後もまた高い評価を受けるべき版画家の一人でしょう。

家内の実家の墓石は四国産とか?

中央の石は伊豆産らしい。

ちなみに私に縁のある家々はすべて曹洞宗

これは有り難い・・・。

これは有り難い・・・。本日の作品は我が郷里の版画家である勝平得之のふたつの作品の紹介です。もう30年近く前に秋田市内に住んでいた頃に、初めて美術品といえる作品を購入したのが、勝平得之の作品でした。小さめの白黒の地蔵尊の版画が一万円だった覚えています。支払いながらどきどきしして、当時としては大枚をはたいたと覚えています。

「かきだて」 「笹飴」 勝平得之作

「かきだて(雪国)」秋田風俗十題 勝平得之 その2

紙本淡彩額装 版画

画サイズ:縦*横(画の部分のみ)

昭和18年 39歳(1943年)作。「かきだて(雪国)」秋田風俗十題

昭和14年 35歳〈秋田風俗十題〉に着手。

昭和18年5月、第8回東北美術展(河北新報社主催)に「かきだて」「土に生きる」入選 第12回日本版画協会展に「みづき」「かきだて」出品

「笹飴」 勝平得之 その3

紙本淡彩額装 版画

画サイズ:縦*横(画の部分のみ)

1936年作。「笹飴」

5月、第5回日本版画協会展に「笹飴」「犬コ市」「あねこ」出品

********************************

勝平 得之(かつひら とくし):1904年4月6日~1970年1月4日。(本名・勝平徳治)。秋田県秋田市本町(現在の大町)生まれの版画家。家業である紙漉き業、左官業の傍ら絵を書いていたところ、竹久夢二の絵に惹かれ浮世絵版画を始める。このとき、色刷版画の研究をし、1928年に自画、自刻、自刷の彩色抜法を完成させる。以後、故郷秋田の情景を描き続ける。1929年には日本版画協会展に「外濠夜景」、「八橋街道」が入選。その後数々の展覧会に多数入選し国内に名を轟かせた。1935年、秋田県を訪れたブルーノ・タウトと知り合いになり、作品が世界に紹介された。ケルン東洋美術館には代表作およそ70点が保存されている。秋田県文化功労章、秋田市文化章、河北文化賞。

勝平得之は、生涯秋田を離れることなく秋田の自然や風俗を描き続けた木版画家です。小さいころから絵を描くことが好きだった得之は、20歳のころから独学で版画を学びはじめます。その後、浮世絵版画の美しさに出会い、また、当時の美術思潮である創作版画運動(「絵を描く」、「版木を彫る」、「紙に摺る」の3つの工程を一人でおこなおう、という運動)の影響のもと、独自の色摺り技法を探り当てました。 郷土秋田の情景が描かれた勝平の版画は多くの人に親しまれ、海外でも高く評価されています。

********************************

版画には耳の部分に版元や摺師、発行年月日が記されていることがあります。浮世絵版画も含めてこの部分があるのとないのでは評価に大きな違いがあります。本日紹介したもうひとつの作品にもこの部分はしっかり残っています。また裏打ちされた版画作品も大きく評価を下げますので安易に裏打ちしないようにしなくてはいけません。

********************************

補足

勝平が画家となっていった歩みを見ると、当時の美術界の一端を知ることができる。流行画家の竹久夢二への憧れ。浮世絵に影響された多色刷り版画への傾倒。大正の青年たちを魅了した木版画、それも、従来の分業ではなく、下絵・彫刻・刷りを一人で行う「創作版画」に対する思いの強さは、「之(これ)を得た」として、号を「得之」としたと言われているほどである。

さらに、昭和初期に長野の画家山本鼎(かなえ)の提唱した農民美術運動への共感。その運動に加わった木彫家、木村五郎から指導を受けた勝平は秋田の風俗人形を多数制作した。

昭和四年の日本創作版画協会展に入選後、勝平は秋田美術会展・国画会展・日本版画協会展・帝展など、数々の展覧会に出品し、入選する。身近な風景、風俗、伝統行事、四季の農作業などが、作品の主題である

。

勝平についてよく言われるのは、その交遊の広さである。同人文芸誌「草(叢)園(そうえん)」や北方文化連盟に集結した、郷土の文化人や民俗学・考古学・郷土史の研究家たち、中でも、ドイツから亡命してきた建築家ブルーノ・タウトとの出会いは有名である。三年間の滞日中、各地を旅していたタウトが、旅館で勝平の絵を見たことがきっかけで知り合い、秋田の老舗商店や旧家を案内した勝平に、タウトは町並みや伝統行事、農婦の姿の美しさを賛美した。

秋田県立近代美術館では、平成十六年に「生誕100年知られざる勝平得之-故郷をみつめる新しい眼-」を開催した。小笠原光さん(元同館副館長)は、「勝平は初め、単なる版画家を志したのでしょうが、多くの人々と交流し学ぶことで、秋田の風習・風俗のもつ民俗学的意味を考えるようになり、対象への愛情が膨らんでいったのではないか。社会的な高みを目指すよりも、愚直に自分の道を歩む、秋田人らしい生き方をしたと思う」と語られた。

今、勝平の絵の中のような生活を続けるのは難しい。それは、終戦後二十五年余りを生きた勝平にとっても同じだったのではないだろうか。だが、勝平が若い頃の記憶と調査によって画面に作り上げた、本物のスローライフに私たちは惹かれる。勝平の生涯の仕事に感謝したい。

********************************

インターネット上に掲載作品「かきだて」について下記の説明がありました。

「版画自体は初摺り(昭18)か後摺りかは不明。作品は昭和18年作(作品の左余白に「昭和十八年」の摺り込み有)ではあるが、「アメリカ・シカゴ美術館展覧会」に出品されたもの(勝平による題箋有)で、出品当時の額装と思われます。額裏に、略歴などの解説を貼込有。」

版画は初摺りが貴重というのは定番のようです。復興版などは蒐集家はまったく振り向きもしませんが、極端な言い方をすると、再発行の版は肉筆画の模写と同じ扱いされるようです。

当方の蒐集対象ではない版画の作品ですが、勝平得之は今後もまた高い評価を受けるべき版画家の一人でしょう。