先週末は息子の幼稚園の入園式でした。式の最中も離れません・・・・、さて少しずつ一人立ち。

![]()

入園式の後には皆で食事・・。

![]()

本日は竹内栖鳳の作品の紹介です。

二雀 竹内栖鳳筆 その7(再整理番号)

紙本水墨軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ縦2015*横340 画サイズ縦1120*横223

![]()

竹内栖鳳の雀はことに評価が高く「雀一羽家一軒」と称されていました。家一軒はさすがに大げさで、昭和初期頃の当時の売買評価では現在の価格で1000万近い値段であったようです。現在はそこまで評価は高くなく、一匹100万弱で評価されているところもありますが、現実にはそこまで高くはありません。ただ愛好家が多いので竹内栖鳳の「雀」の作品はそう容易には入手できないようです。

![]()

![]()

********************************

栖鳳が生涯をかけて描きたいと願った「雀(すずめ)」

知恩院の宝物「抜け雀」。ふすまに描かれたそのスズメ、じつはもうそこに姿はない。長い歳月を経て、輪郭だけになってしまっている。かつて雀がいたであろうその場所は、日焼けのあとのように残されているばかり。それを人々は囃し立てた。「ここから雀が飛び出したのだ」と。自分の雀も、絵画から抜け出るくらいの真実に迫りたい。そう希った栖鳳は、幾枚も幾枚も雀を描いていたという。しかしそれは叶わなかった。栖鳳はこんな言葉を残している。

「私の雀は未だ、画面から飛び出したことは聞かない。やはり古人のほうが私よりも上手なわけである」と。愛好家が愛した竹内栖鳳の雀、「栖鳳雀」という言葉があるほどです。

********************************

本作品は70歳を過ぎた昭和9年以降の湯河原時代の作と推察されます。

![]()

********************************

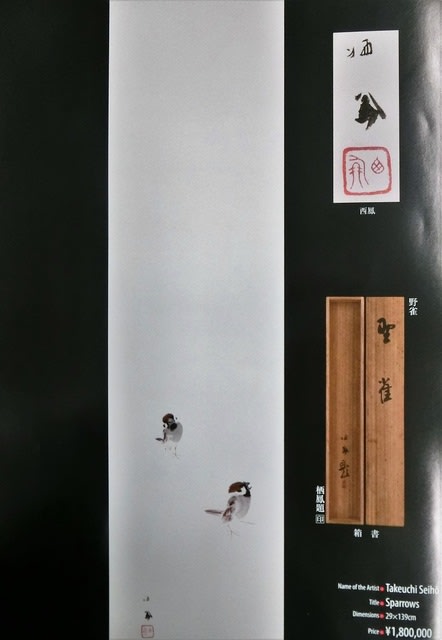

参考作品

野雀

思文閣墨蹟資料目録 第489号 作品NO7

![]()

********************************

竹内栖鳳の印章は数が多く、当方の資料からだけで414種類あり、400を超える印章の種類が存在しています。その中には北大路魯山人が作った印章が多くあり、資料には★が付いています。

![]()

![]()

![]()

資料からの印影は下記の写真のとおりです。

![]()

![]()

共箱に押印されている印章は、他の作品の共箱にも数多く押印されていますが、魯山人によって作られた印章とのことです。

![]()

大切に保管されていた作品のようで、箱内には軸先や軸が動かないように当て物がされています。

今では忘れ去られた栖鳳雀、さて真贋はなどという野趣な質問はなしで愉しめる作品です。

「にわとり」で今年の干支作品と家内には説明・・![]()

入園式の後には皆で食事・・。

本日は竹内栖鳳の作品の紹介です。

二雀 竹内栖鳳筆 その7(再整理番号)

紙本水墨軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ縦2015*横340 画サイズ縦1120*横223

竹内栖鳳の雀はことに評価が高く「雀一羽家一軒」と称されていました。家一軒はさすがに大げさで、昭和初期頃の当時の売買評価では現在の価格で1000万近い値段であったようです。現在はそこまで評価は高くなく、一匹100万弱で評価されているところもありますが、現実にはそこまで高くはありません。ただ愛好家が多いので竹内栖鳳の「雀」の作品はそう容易には入手できないようです。

********************************

栖鳳が生涯をかけて描きたいと願った「雀(すずめ)」

知恩院の宝物「抜け雀」。ふすまに描かれたそのスズメ、じつはもうそこに姿はない。長い歳月を経て、輪郭だけになってしまっている。かつて雀がいたであろうその場所は、日焼けのあとのように残されているばかり。それを人々は囃し立てた。「ここから雀が飛び出したのだ」と。自分の雀も、絵画から抜け出るくらいの真実に迫りたい。そう希った栖鳳は、幾枚も幾枚も雀を描いていたという。しかしそれは叶わなかった。栖鳳はこんな言葉を残している。

「私の雀は未だ、画面から飛び出したことは聞かない。やはり古人のほうが私よりも上手なわけである」と。愛好家が愛した竹内栖鳳の雀、「栖鳳雀」という言葉があるほどです。

********************************

本作品は70歳を過ぎた昭和9年以降の湯河原時代の作と推察されます。

********************************

参考作品

野雀

思文閣墨蹟資料目録 第489号 作品NO7

********************************

竹内栖鳳の印章は数が多く、当方の資料からだけで414種類あり、400を超える印章の種類が存在しています。その中には北大路魯山人が作った印章が多くあり、資料には★が付いています。

資料からの印影は下記の写真のとおりです。

共箱に押印されている印章は、他の作品の共箱にも数多く押印されていますが、魯山人によって作られた印章とのことです。

大切に保管されていた作品のようで、箱内には軸先や軸が動かないように当て物がされています。

今では忘れ去られた栖鳳雀、さて真贋はなどという野趣な質問はなしで愉しめる作品です。

「にわとり」で今年の干支作品と家内には説明・・