近所に有る家内の本家、猫を飼っているので、猫が好きな息子はときおり遊びに出かけています。先週から幼稚園に入園した息子に「なに組になったの?」と叔母さんが聞いたので、息子は「しゅずらん組」とちゃんと答えたようです。そしたら叔母さんがご褒美に庭に咲いたすずらんをくれたとのこと・・。

小生が帰宅して風呂から上がり、書斎に居ると家内がなにやら離れから戻ってきません、さてはずずらんを生けているなと思っていると、案の定、書斎に顔を出してデジカメのサイン。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「猫のいる家から戴いたすずらんで猫の絵とちょうどよい。」と家内は納得していますImage may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

猫の作品には最初は「変な絵ね~」と言っていましたのにね。「あなたの選んだ作品には慣れる時間が必要ね。」だと・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ところで我が家で一番の目利きは家内です。小生の作品も家内がいいといったものはたしかに後日、いいものである確率が高いようです。しかも渋ちんなところがありますので評価は厳しい。

スーパーでは安売りしか買わないその家内が、4万円の大枚をはたいて買った茶碗を本日紹介します。

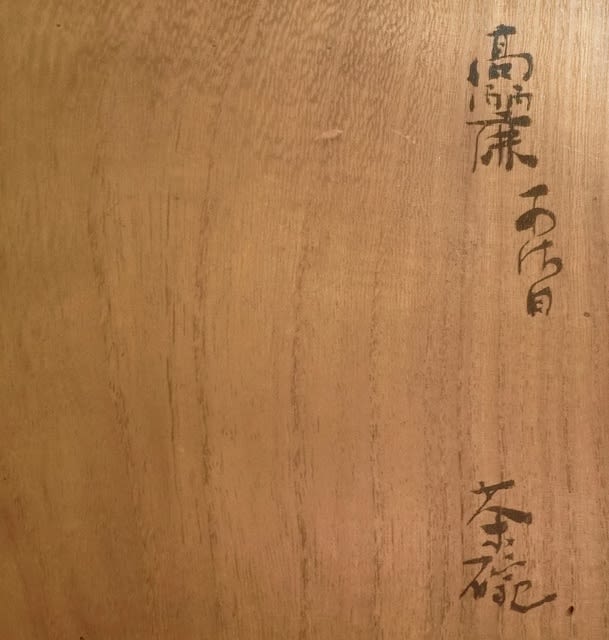

御本堅手茶碗 銘「朝日」

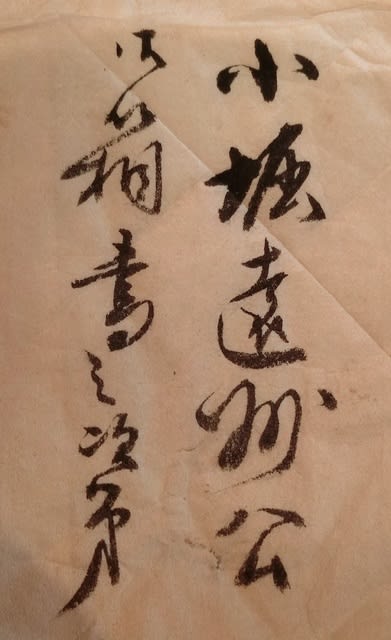

小堀宗中箱

最大口径*高さ*高台径

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

家内曰く、箱だけでも価値があるとインターネットオークションで落札したらしい。出品の説明は「高麗茶碗」とのみらしい・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

遠州流らしい箱書。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

たしかに口縁は黒柿、底は桑が用いられた上等な作りの箱です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

紐は遠州流のものではありませんが、底に紐のみえない細工、紐を通す小さな丸穴は遠州流のもの。紐は古くなって換えたのでしょう。他の遠州流ゆかりの作品の箱ではこうなっていますが、どうやって真田紐を通すのかな?

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

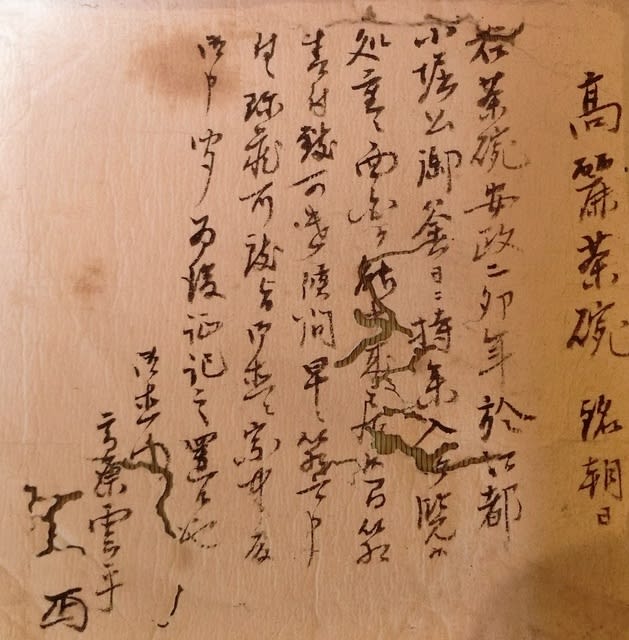

さらに箱の底に箱の底ごと虫に喰われた書付が入っていました。底の虫食いの跡と紙の虫食いの跡がまったく同じですので、その当時のままかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

高麗茶碗 銘 朝日

右茶碗安政二(乙)卯年(1855年 安政元年11月27日 - 安政2年11月23日)於江都

小堀公御釜日ニ持参入御覧候

処重々面白候□□成居候召箱

□□□かき候間早々箱□申

□ねく?所被旨御□と宗中殿

御申間為後証記之置候也 (小堀宗中 69歳頃)

□□□

高原?雲乎

花押

*8世小堀宗中:天明6年(1786)生まれ。江戸後期の幕臣・茶人。遠州流八世。政峰の孫。六世政寿の子。名は政優、通称を大膳、別号に和翁・大建庵。茶家小堀家中興と称された。慶応3年(1867)歿、82才。

*安政(あんせい):日本の元号の一つ。嘉永の後、万延の前。1854年から1860年までの期間を指す。この時代の天皇は、孝明天皇。江戸幕府将軍は、徳川家定、徳川家茂。

箱の表紙は下記のように書かれていますが、これはさすがに間違いでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

家内曰く、オークションの写真にはこれらの書付類の掲載、説明は一切なかったとのこと・・。ただ「高麗茶碗」とのみ・・。なぜ?

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この手の茶碗は高麗の堅手の御本茶碗か・・・。

*********************************

御本茶碗(ごほんちゃわん):高麗茶碗の一種で、17~18世紀にかけて、日本からの注文で焼かれたものをいいます。御本の名前は、御手本の意であり、日本で作られた手本(茶碗の下絵や切り形)をもとに朝鮮で焼かれたことが由来です。

また、これらの茶碗には、胎土の成分から淡い紅色の斑点があらわれることが多く、この斑点を御本または御本手(ごほんで)と呼ぶこともあります。

寛永16年(1639)の大福茶に細川三斎の喜寿を祝おうと、小堀遠州が茶碗の形をデザインし、三代将軍家光が下絵を描いた立鶴を型にして、茶碗の前後に押して、白と黒の象嵌を施した茶碗を、対馬藩宗家を取りつぎに、釜山窯で焼かせた茶碗を「御本立鶴茶碗」といい、御手本から始まったことから御本とよばれました。

釜山窯:寛永16年(1639)朝鮮釜山の和館内に築かれた対馬藩宗家の御用窯で、本来の名称は「和館茶碗窯」といい、大浦林斎、中山意三、船橋玄悦、中庭茂三、波多野重右衛門、宮川道二、松村弥平太、平山意春らが燔師(はんし)としておもむき、朝鮮の陶工を指導して注文品を焼かせました。古い高麗茶碗を基として、御本立鶴(たちづる)、御本雲鶴、御本三島、御本堅手、絵御本、御本半使、御本御所丸、御本金海、御本呉器、砂御本など非常に多様なものが焼造され、対馬宗家を通じて徳川家ほかの大名に送られました。しかし、元禄をすぎると、しだいに陶土の集荷が困難になり、享保3年(1718)に閉窯されました。

*********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*********************************

日本の茶人による注文品 「御本茶碗」

文禄・慶長の役(1592~1598)後に途絶えていた朝鮮との国交は1609(慶長14)年に回復し、釜山に倭館(朝鮮が日本使節の接待・貿易管理の為に建てた客館)が再設されました。 国交が回復して間もなく、日本から朝鮮には高麗茶碗の注文が行われていたようです。御所丸、金海、彫三島等の茶碗が注文されたのもこの時期と推測されています。1639(寛永16)年には倭館に釜山窯(倭館窯)が開窯されました。釜山窯は日本と朝鮮の外交を担っていた対馬藩が運営を務めましたが、その焼成は年間を通じて継続的に行われたものではなく、

1718(享保3)年の閉窯に至るまで断続的に窯を開いて生産されました。 陶土や燃料等は朝鮮に申し出て購入し、地元の陶工を公的に申し入れて雇いました。対馬藩は開窯ごとに船橋玄悦、中庭茂三、松村弥平太等の陶工頭を釜山に派遣し、朝鮮陶工に指示して注文通りの茶道具を焼成させました。製品は幕府、大名、茶人等の要求に応じて焼成され、それらは対馬藩からの贈答品とされた事が伝えられています。

日本に伝存する作品は茶碗が多く、高麗茶碗の一種として「御本茶碗」と呼ばれています。それらは日本から朝鮮に御手本(切型)を示して発注した注文茶碗として知られており、中でも声価が高い玄悦、茂三、弥平太等は何れも釜山窯に携わった対馬藩士の名前ですが、長く実態が不明であった事から茶碗の種類名称として捉えられるようになりました。

焼成されたものは必ずしも茶碗に限らず、細かな調度品までに至ったとされています。又、御本(鹿子)とは淡紅色の斑文が肌の随所に現れた状態も指し、茶の緑色を引き立てる事から大変喜ばれています。朝鮮政府にとって陶土や燃料等の供給は多大の負担で次第に交渉を厄介視していきます。釜山窯では陶土や燃料等の集荷が困難になり始め、供給が絶たれる事で1718(享保3)年に閉窯となりました。釜山窯の閉鎖後、その特徴は対州(対馬)焼の各窯に引き継がれました。

*********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*********************************

釜山周辺で焼かれた「朝鮮茶碗」は、御本との区別は難しいとされ、これらを含め「御本」と言っても差し支えないように思われます。今では伝来を元に分けている様です,「本来の高麗茶碗」を写した「御本三島」「御本呉器」「御本刷毛目」「絵御本」などがあります。殊に江戸時代に入り朝鮮との交易の窓口となった対馬藩では茶碗役人とも呼べる人々を派遣し茶人好みの茶碗を焼かせたものなどは「茂三(もさん)」「玄悦(げんえつ)」などといった名称を「対州御本」として残しています。

*堅手(かたで):堅手は李朝初期頃から焼成されている焼物。 素地や釉や手触りが堅そうなところから名前が付いたと由来される。磁器のように磁質の素地は堅手の特徴。白土で厚作、青白あるいは乳白色の釉がかかり、高台はどっしりとして、割高台が喜ばれる。 釉下に赤味の出たもののほうがよく、その最上品は緋堅手などと呼ばれる。

*御本堅手:土味・釉などが御本にちかいもの

*********************************

小生の浅学の範囲内において享保年間以前の「高麗御本堅手茶碗」と判断しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

箱書は小堀宗中のものと判断しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

決まりごとのひとつである高台は割高台ではありませんが、粗野な竹節高台がかえった実に武士の茶道の遠州流らしくて良いと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

家内は遠州流を習っているので、箱書や箱の作りについて知識はあったようなのですが・・・。

贋作の多い高麗茶碗、筋の通った作品は稀有ですが、果たして家内の目利きや皆様の鑑定は如何に。週末にはこの茶碗で一服・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

小生が帰宅して風呂から上がり、書斎に居ると家内がなにやら離れから戻ってきません、さてはずずらんを生けているなと思っていると、案の定、書斎に顔を出してデジカメのサイン。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「猫のいる家から戴いたすずらんで猫の絵とちょうどよい。」と家内は納得していますImage may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

猫の作品には最初は「変な絵ね~」と言っていましたのにね。「あなたの選んだ作品には慣れる時間が必要ね。」だと・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.

ところで我が家で一番の目利きは家内です。小生の作品も家内がいいといったものはたしかに後日、いいものである確率が高いようです。しかも渋ちんなところがありますので評価は厳しい。

スーパーでは安売りしか買わないその家内が、4万円の大枚をはたいて買った茶碗を本日紹介します。

御本堅手茶碗 銘「朝日」

小堀宗中箱

最大口径*高さ*高台径

Image may be NSFW.

Clik here to view.

家内曰く、箱だけでも価値があるとインターネットオークションで落札したらしい。出品の説明は「高麗茶碗」とのみらしい・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

遠州流らしい箱書。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

たしかに口縁は黒柿、底は桑が用いられた上等な作りの箱です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

紐は遠州流のものではありませんが、底に紐のみえない細工、紐を通す小さな丸穴は遠州流のもの。紐は古くなって換えたのでしょう。他の遠州流ゆかりの作品の箱ではこうなっていますが、どうやって真田紐を通すのかな?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さらに箱の底に箱の底ごと虫に喰われた書付が入っていました。底の虫食いの跡と紙の虫食いの跡がまったく同じですので、その当時のままかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

高麗茶碗 銘 朝日

右茶碗安政二(乙)卯年(1855年 安政元年11月27日 - 安政2年11月23日)於江都

小堀公御釜日ニ持参入御覧候

処重々面白候□□成居候召箱

□□□かき候間早々箱□申

□ねく?所被旨御□と宗中殿

御申間為後証記之置候也 (小堀宗中 69歳頃)

□□□

高原?雲乎

花押

*8世小堀宗中:天明6年(1786)生まれ。江戸後期の幕臣・茶人。遠州流八世。政峰の孫。六世政寿の子。名は政優、通称を大膳、別号に和翁・大建庵。茶家小堀家中興と称された。慶応3年(1867)歿、82才。

*安政(あんせい):日本の元号の一つ。嘉永の後、万延の前。1854年から1860年までの期間を指す。この時代の天皇は、孝明天皇。江戸幕府将軍は、徳川家定、徳川家茂。

箱の表紙は下記のように書かれていますが、これはさすがに間違いでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

家内曰く、オークションの写真にはこれらの書付類の掲載、説明は一切なかったとのこと・・。ただ「高麗茶碗」とのみ・・。なぜ?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この手の茶碗は高麗の堅手の御本茶碗か・・・。

*********************************

御本茶碗(ごほんちゃわん):高麗茶碗の一種で、17~18世紀にかけて、日本からの注文で焼かれたものをいいます。御本の名前は、御手本の意であり、日本で作られた手本(茶碗の下絵や切り形)をもとに朝鮮で焼かれたことが由来です。

また、これらの茶碗には、胎土の成分から淡い紅色の斑点があらわれることが多く、この斑点を御本または御本手(ごほんで)と呼ぶこともあります。

寛永16年(1639)の大福茶に細川三斎の喜寿を祝おうと、小堀遠州が茶碗の形をデザインし、三代将軍家光が下絵を描いた立鶴を型にして、茶碗の前後に押して、白と黒の象嵌を施した茶碗を、対馬藩宗家を取りつぎに、釜山窯で焼かせた茶碗を「御本立鶴茶碗」といい、御手本から始まったことから御本とよばれました。

釜山窯:寛永16年(1639)朝鮮釜山の和館内に築かれた対馬藩宗家の御用窯で、本来の名称は「和館茶碗窯」といい、大浦林斎、中山意三、船橋玄悦、中庭茂三、波多野重右衛門、宮川道二、松村弥平太、平山意春らが燔師(はんし)としておもむき、朝鮮の陶工を指導して注文品を焼かせました。古い高麗茶碗を基として、御本立鶴(たちづる)、御本雲鶴、御本三島、御本堅手、絵御本、御本半使、御本御所丸、御本金海、御本呉器、砂御本など非常に多様なものが焼造され、対馬宗家を通じて徳川家ほかの大名に送られました。しかし、元禄をすぎると、しだいに陶土の集荷が困難になり、享保3年(1718)に閉窯されました。

*********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*********************************

日本の茶人による注文品 「御本茶碗」

文禄・慶長の役(1592~1598)後に途絶えていた朝鮮との国交は1609(慶長14)年に回復し、釜山に倭館(朝鮮が日本使節の接待・貿易管理の為に建てた客館)が再設されました。 国交が回復して間もなく、日本から朝鮮には高麗茶碗の注文が行われていたようです。御所丸、金海、彫三島等の茶碗が注文されたのもこの時期と推測されています。1639(寛永16)年には倭館に釜山窯(倭館窯)が開窯されました。釜山窯は日本と朝鮮の外交を担っていた対馬藩が運営を務めましたが、その焼成は年間を通じて継続的に行われたものではなく、

1718(享保3)年の閉窯に至るまで断続的に窯を開いて生産されました。 陶土や燃料等は朝鮮に申し出て購入し、地元の陶工を公的に申し入れて雇いました。対馬藩は開窯ごとに船橋玄悦、中庭茂三、松村弥平太等の陶工頭を釜山に派遣し、朝鮮陶工に指示して注文通りの茶道具を焼成させました。製品は幕府、大名、茶人等の要求に応じて焼成され、それらは対馬藩からの贈答品とされた事が伝えられています。

日本に伝存する作品は茶碗が多く、高麗茶碗の一種として「御本茶碗」と呼ばれています。それらは日本から朝鮮に御手本(切型)を示して発注した注文茶碗として知られており、中でも声価が高い玄悦、茂三、弥平太等は何れも釜山窯に携わった対馬藩士の名前ですが、長く実態が不明であった事から茶碗の種類名称として捉えられるようになりました。

焼成されたものは必ずしも茶碗に限らず、細かな調度品までに至ったとされています。又、御本(鹿子)とは淡紅色の斑文が肌の随所に現れた状態も指し、茶の緑色を引き立てる事から大変喜ばれています。朝鮮政府にとって陶土や燃料等の供給は多大の負担で次第に交渉を厄介視していきます。釜山窯では陶土や燃料等の集荷が困難になり始め、供給が絶たれる事で1718(享保3)年に閉窯となりました。釜山窯の閉鎖後、その特徴は対州(対馬)焼の各窯に引き継がれました。

*********************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*********************************

釜山周辺で焼かれた「朝鮮茶碗」は、御本との区別は難しいとされ、これらを含め「御本」と言っても差し支えないように思われます。今では伝来を元に分けている様です,「本来の高麗茶碗」を写した「御本三島」「御本呉器」「御本刷毛目」「絵御本」などがあります。殊に江戸時代に入り朝鮮との交易の窓口となった対馬藩では茶碗役人とも呼べる人々を派遣し茶人好みの茶碗を焼かせたものなどは「茂三(もさん)」「玄悦(げんえつ)」などといった名称を「対州御本」として残しています。

*堅手(かたで):堅手は李朝初期頃から焼成されている焼物。 素地や釉や手触りが堅そうなところから名前が付いたと由来される。磁器のように磁質の素地は堅手の特徴。白土で厚作、青白あるいは乳白色の釉がかかり、高台はどっしりとして、割高台が喜ばれる。 釉下に赤味の出たもののほうがよく、その最上品は緋堅手などと呼ばれる。

*御本堅手:土味・釉などが御本にちかいもの

*********************************

小生の浅学の範囲内において享保年間以前の「高麗御本堅手茶碗」と判断しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

箱書は小堀宗中のものと判断しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

決まりごとのひとつである高台は割高台ではありませんが、粗野な竹節高台がかえった実に武士の茶道の遠州流らしくて良いと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

家内は遠州流を習っているので、箱書や箱の作りについて知識はあったようなのですが・・・。

贋作の多い高麗茶碗、筋の通った作品は稀有ですが、果たして家内の目利きや皆様の鑑定は如何に。週末にはこの茶碗で一服・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.