原三渓の作品を家内が物色しているらしい。そこで家内が「以前に購入した耳庵の色紙程度の作品はどこにいったかしら・」だと・・・![]()

さ~、家捜し。記憶にはあるのだが、どこへ仕舞ったやら・・・。ようやく色紙専用の額の箱の中から出てきました![]()

![]()

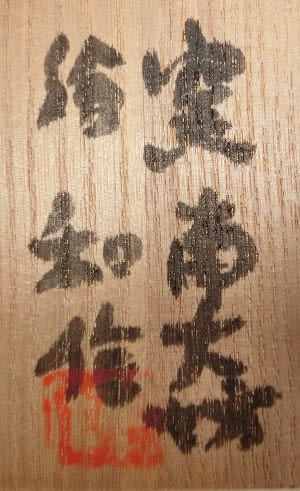

「玄妙」という未表装の作品。

![]()

ついでにおかげさまで中村餘容の色紙も出てきました。

![]()

色紙はタトウに入れて題名を描いておくのをなにやら忘れていたらしい。

![]()

![]()

このように整理が悪いとひとつ探すのに上から順番に額などを降ろして探さなくてはいけないことになります。

さて本日は小林和作という画家の絵付の茶碗の紹介です。

多作の風景画家と揶揄された小林和作という画家をご存知の方は多いと思います。ともかくあちこちで作品を見かけます。多作ゆえに評価が低いかというと、現在でもそこそこのファンは多く、評価が高い画家です。私も好きな画家の一人ですが、なかなか絵画作品を入手できないでいます。

富士山桜 茶碗 小林和作絵

窯 南大坊 共箱

最大口径125*高さ80*高台径

![]()

横山大観「霊峰富士」の作品と・・。

![]()

*******************************

小林 和作(こばやし わさく):1888年8月14日 ~ 1974年11月4日)は、日本の洋画家。作品は主に風景画。

1888年、山口県吉敷郡秋穂町(現・山口市)の裕福な地主の家に生まれる。京都市立美術工芸学校卒。京都市立絵画専門学校(現:京都市立芸術大学)卒。同校在学中、弟四回文部省展覧会(文展)に初入選。1918年(大正7年)、日本画から洋画に転向し、1920年(大正9年)鹿子木孟郎の画塾に通う。

![]()

大きな転機が訪れたのは33歳のとき、郷里の父が急逝し当時の金額で500万円もの莫大な金額を相続した。これを機に洋画への転向を決意し上京。 梅原龍三郎、中川一政、林武の作品に感銘を受け、経済的援助を申し出る。その交換条件は彼らの指導を仰ぐことであった。

![]()

上京して梅原龍三郎・中川一政・林武らの指導を受ける。多くの画家が貧困にあえぐ中、和作は富豪画家と呼ばれた。

![]()

1924年(大正13年)、第2回春陽会に「夏の果実」を出品し初入選。1927年(昭和2年)、春陽会会員となる。1928年(昭和3年)から1929年(昭和4年)まで渡欧。43歳のとき小林家の全財産を管理していた弟が事業に失敗、一夜にしてすってんてんになった。1934年(昭和9年)春陽会を脱会し独立美術協会会員となり、友人のつてで広島県尾道市に移り住む。

![]()

以後亡くなるまで40年間尾道にあって創作活動を続ける一方、地方美術界に於いて指導的役割を果たす。また文化の振興にも意を注ぎ、物心両面から援助した。これらの功績から1952年(昭和27年)中国文化賞、1953年(昭和28年)芸術選奨文部大臣賞、1971年(昭和46年)勲三等旭日中綬章などを受けた。尾道市名誉市民、秋穂町名誉町民。

![]()

![]()

広島に原爆が投下された1945年(昭和20年)8月6日には、訪れていた郷里の山口から午前4時の汽車で尾道に帰る予定だったが、急用ができたため午前8時に乗車。その15分後に原爆が投下され汽車が緊急停車し、被爆の難を逃れている。

![]()

![]()

1974年(昭和49年)、広島での写生旅行中に誤って転倒し、頭を強打して死去。享年86。命日の11月4日には毎年、西國寺で和作忌が開かれている。「天地豊麗」という言葉を好んで使った。

![]()

![]()

![]()

![]()

*******************************

和作にとって絵とは構図が全てであった。『私は構図という青い鳥をいつまでも捜し廻る一人のさ迷える日本人である』という文を遺しています。

![]()

経歴から陶磁器への絵付けの記録は下記のものがあります。

*******************************

昭和32年3月東京日本橋・高島屋美術部開設五十周年記念展に「野尻湖」を出品。その秋、長門市の深川萩焼の坂田泥華をたずね、三十数枚の皿などに絵付けし、香月泰男と二枚の大皿に絵付けする。

![]()

昭和44年2月、東京国立近代美術館へ「アマルフィ風景」「人形を持つ娘」「「伯耆大山の秋」「入海」「秋山」「北国の春」「海」の7点を寄贈。その四月、三十年ぶりに上京し、梅原龍三郎、中川一政、林武、高畠達四郎、鳥海青児、野口弥太郎、里見勝蔵らを訪問した。帰途、木曽へまわってスケッチし、京都で絵付けをする。

*******************************

![]()

なお昭和18年頃より和作はサインをローマ字から漢字に変えています。

![]()

![]()

箱はきちんと開けなくても中の作品がどのようなものか解るようにしておきます。収納する棚から取り出す時や箱を開ける回数を少なくすることが、蒐集作品を傷めないようにする最上の策です。

さて、家内は原三渓の作品を入手したようです。軸先はなく、紐も短く、状態の悪い掛け軸でしたが、さてその出来栄えは・・・、後日また。

さ~、家捜し。記憶にはあるのだが、どこへ仕舞ったやら・・・。ようやく色紙専用の額の箱の中から出てきました

「玄妙」という未表装の作品。

ついでにおかげさまで中村餘容の色紙も出てきました。

色紙はタトウに入れて題名を描いておくのをなにやら忘れていたらしい。

このように整理が悪いとひとつ探すのに上から順番に額などを降ろして探さなくてはいけないことになります。

さて本日は小林和作という画家の絵付の茶碗の紹介です。

多作の風景画家と揶揄された小林和作という画家をご存知の方は多いと思います。ともかくあちこちで作品を見かけます。多作ゆえに評価が低いかというと、現在でもそこそこのファンは多く、評価が高い画家です。私も好きな画家の一人ですが、なかなか絵画作品を入手できないでいます。

富士山桜 茶碗 小林和作絵

窯 南大坊 共箱

最大口径125*高さ80*高台径

横山大観「霊峰富士」の作品と・・。

*******************************

小林 和作(こばやし わさく):1888年8月14日 ~ 1974年11月4日)は、日本の洋画家。作品は主に風景画。

1888年、山口県吉敷郡秋穂町(現・山口市)の裕福な地主の家に生まれる。京都市立美術工芸学校卒。京都市立絵画専門学校(現:京都市立芸術大学)卒。同校在学中、弟四回文部省展覧会(文展)に初入選。1918年(大正7年)、日本画から洋画に転向し、1920年(大正9年)鹿子木孟郎の画塾に通う。

大きな転機が訪れたのは33歳のとき、郷里の父が急逝し当時の金額で500万円もの莫大な金額を相続した。これを機に洋画への転向を決意し上京。 梅原龍三郎、中川一政、林武の作品に感銘を受け、経済的援助を申し出る。その交換条件は彼らの指導を仰ぐことであった。

上京して梅原龍三郎・中川一政・林武らの指導を受ける。多くの画家が貧困にあえぐ中、和作は富豪画家と呼ばれた。

1924年(大正13年)、第2回春陽会に「夏の果実」を出品し初入選。1927年(昭和2年)、春陽会会員となる。1928年(昭和3年)から1929年(昭和4年)まで渡欧。43歳のとき小林家の全財産を管理していた弟が事業に失敗、一夜にしてすってんてんになった。1934年(昭和9年)春陽会を脱会し独立美術協会会員となり、友人のつてで広島県尾道市に移り住む。

以後亡くなるまで40年間尾道にあって創作活動を続ける一方、地方美術界に於いて指導的役割を果たす。また文化の振興にも意を注ぎ、物心両面から援助した。これらの功績から1952年(昭和27年)中国文化賞、1953年(昭和28年)芸術選奨文部大臣賞、1971年(昭和46年)勲三等旭日中綬章などを受けた。尾道市名誉市民、秋穂町名誉町民。

広島に原爆が投下された1945年(昭和20年)8月6日には、訪れていた郷里の山口から午前4時の汽車で尾道に帰る予定だったが、急用ができたため午前8時に乗車。その15分後に原爆が投下され汽車が緊急停車し、被爆の難を逃れている。

1974年(昭和49年)、広島での写生旅行中に誤って転倒し、頭を強打して死去。享年86。命日の11月4日には毎年、西國寺で和作忌が開かれている。「天地豊麗」という言葉を好んで使った。

*******************************

和作にとって絵とは構図が全てであった。『私は構図という青い鳥をいつまでも捜し廻る一人のさ迷える日本人である』という文を遺しています。

経歴から陶磁器への絵付けの記録は下記のものがあります。

*******************************

昭和32年3月東京日本橋・高島屋美術部開設五十周年記念展に「野尻湖」を出品。その秋、長門市の深川萩焼の坂田泥華をたずね、三十数枚の皿などに絵付けし、香月泰男と二枚の大皿に絵付けする。

昭和44年2月、東京国立近代美術館へ「アマルフィ風景」「人形を持つ娘」「「伯耆大山の秋」「入海」「秋山」「北国の春」「海」の7点を寄贈。その四月、三十年ぶりに上京し、梅原龍三郎、中川一政、林武、高畠達四郎、鳥海青児、野口弥太郎、里見勝蔵らを訪問した。帰途、木曽へまわってスケッチし、京都で絵付けをする。

*******************************

なお昭和18年頃より和作はサインをローマ字から漢字に変えています。

箱はきちんと開けなくても中の作品がどのようなものか解るようにしておきます。収納する棚から取り出す時や箱を開ける回数を少なくすることが、蒐集作品を傷めないようにする最上の策です。

さて、家内は原三渓の作品を入手したようです。軸先はなく、紐も短く、状態の悪い掛け軸でしたが、さてその出来栄えは・・・、後日また。