今回の帰省に際して男の隠れ家から物色した作品。代々家に伝わる漆器の品々のひとつ・・。

圓能斎好桑莨盆 象彦(八代西村彦兵衛)作

十客揃いのうち八客

作品寸法:縦*横*高さ

![]()

![]()

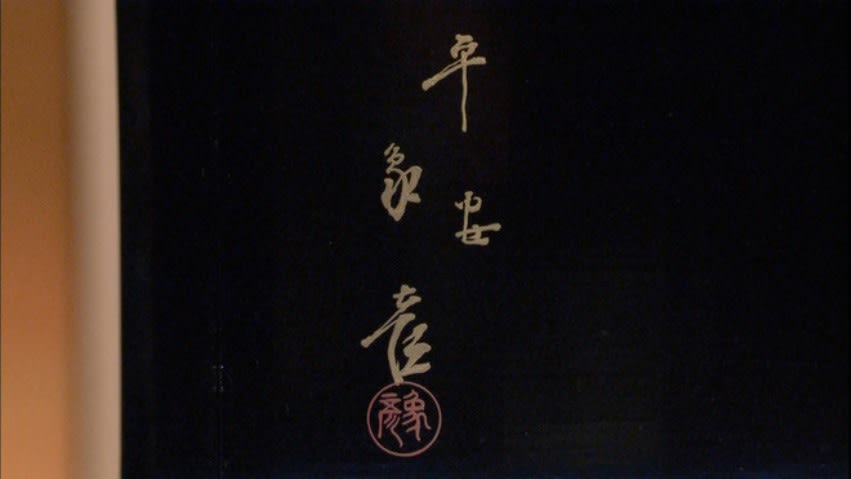

箱書にある「圓能斎」は茶道裏千家十三代家元のことでしょう。

****************************

圓能斎:13代円能斎鉄中宗室のこと。1872年~1924年8月5日。

圓能斎:又玅斎の長男。幼名は駒吉。北白川宮・小松宮両親王より円能斎・鉄中の号を賜る。衰微した茶道の復興に努め、門弟の指導・講習・月報の発刊と軌道興隆に尽した。大正13年(1924)歿、53才。

裏千家11代玄々斎精中は10代認得斎柏叟の女婿として10歳のときに奥殿藩大給松平家から養子に入った人である。それまでの歴代が禅的消極的であったのに対し、茶道以外にも華道、香道、謡曲などに通じていて、茶箱点や立礼式の創始、和巾点の復興など、明朗で積極的な人であった。立礼式は明治5年(1872年)の博覧会に際して外国人を迎えるための創案であり、また同じ年に『茶道の源意』を著して茶道は遊芸とする風潮を批判するなど、幕末から明治の変動の時代に合わせた茶道の近代化の先駆として評価されている。明治4年、京角倉家から養子に入ったのが、12代又玅斎直叟である。明治の混乱期の中、新しい裏千家の基礎固めに努め、34歳で家督を長男駒吉(後の13代円能斎鉄中)に譲ったのちも側面から流儀の伸長をはかった。円能斎は明治29年まで6年にわたって東京に居を移して協力者を求め、京都に戻ってからも教本の出版や機関誌 「今日庵月報」などの発行を通して一般への茶道普及に尽力した。また女学校教育の中に茶道を取り入れ、かつ教授方針の一致をはかる講習会を催すなど裏千家茶道の組織化にも力を注いだ。その他、三友式の創始や、流し点や大円点の復興などの功績がある。

****************************

桑でできている煙草盆ですが、莨(たばこ)という漢字を用いています。莨という漢字はチカラシバも表すようです。この「良」の部分は、「富」が変化したという説、穀物を精製したことを表すという説があるようです。

他の投稿にもあります黒柿の煙草盆の底に用いられた桑やもうひとつの桑製の煙草盆などでも記述していますが、この底板に用いられている桑の木の板は現在はかなりの貴重品ですし、当時でも珍しかったと思います。

****************************

象彦:寛文元年(1661年)、象彦の前身である象牙屋が開舗、漆器道具商としての道を歩み始めます。朝廷より蒔絵司の称号を拝受した名匠・三代目彦兵衛が晩年「白象と普賢菩薩」を描いた蒔絵額が洛中で評判となり、人々はこの額を象牙屋の「象」と彦兵衛の「彦」の二文字をとり、「象彦の額」と呼びました。それ以来の通り名が時を経て、また、信頼を深めて今日に至っています。四代目彦兵衛は仙洞御所の御用商人をつとめ、六代目は風流の道に通じ数々のお好み道具を制作しました。八代目は漆器の輸出を行漆器貿易の先駆者と呼ばれ、京都蒔絵美術学校なども設立しました。現在も当主をつなぎ、蒔絵の高級品だけでなく、日常使いの食器やインテリアなど幅広く展開、新たな可能性を広げるべく海外企業やクリエイターとのコラボレーションも積極的に行い、京漆器の語りつくせぬ魅力を世界に広げていく歩みを続けています。

****************************

![]()

「圓能斎」と関わりのあった象彦作というと・・。八代西村彦兵衛とぴうことになります。

****************************

1910年八代西村彦兵衛が象牙屋を継承。継承当初は7世代目の当主として「七世 象彦」と箱書をしていた。皇室関係の御用関係では大正天皇御大典に際し御料車内の蒔絵装飾、大宮御所、二条城、御饗宴場の塗り・蒔絵工事の奉仕を行う。昭和天皇御大典に際し京都御所塗替工事を行う。そのほか皇族からの下賜品の製作、皇族・国賓への献上品の製作など数々の名品を製作。

![]()

****************************

![]()

持ち手の部分の細工や四隅の光の入る細工は見事です。蒔絵のような派手さはないですので、この渋さが大切なのでしょう。

![]()

十客揃いの共箱に八客しか納まっていません。ま~、宴会の席で気に入った方が持っていったのかもしれません。大概の揃い物は20客~30客揃いが多いので、まだ男の隠れ家は未整理ですから出てくるかもしれませんが・・。

ところで八代西村彦兵衛の作品というと、2012年07月18日 なんでも鑑定団出品作に歌手の石川さゆり所蔵の象彦の手箱があります。石川さゆりさんは実は骨董好きでたびたび骨董店を訪ねては色々な品を購入しているとのこと。親近感が湧きますね。

骨董の魅力は品物との出会いと昔の職人の思いを感じることだ仰っておられます。コレクションの中でも自慢の品を持って登場したという解説がありました。

![]()

蒔絵の高度な技法を駆使し、梨地も質のいい金粉を使っています。

![]()

作風からすると昭和の戦前期の作とのこと。八代目が最も力のあった時代の作品だそうです。大きさ(容積)が特殊なので誰かが特注したものだろうとのこと。状態も良く、ほとんど傷がついていないので評価が高いらしい。

![]()

蓋の裏に落款があり、八代目象彦の作品と断定できるようです。

![]()

上記の本作品も戦前の作ですし、落款・印章は同一と判断してよろしいでしょう。むろん600万は蒔絵でも高いほうですので、本作品はいかほどもしないでしょうが手元において何に使うか愉しみな作品ですし、八客もあるといろいろと使い道がますますありそうですね。。

圓能斎好桑莨盆 象彦(八代西村彦兵衛)作

十客揃いのうち八客

作品寸法:縦*横*高さ

箱書にある「圓能斎」は茶道裏千家十三代家元のことでしょう。

****************************

圓能斎:13代円能斎鉄中宗室のこと。1872年~1924年8月5日。

圓能斎:又玅斎の長男。幼名は駒吉。北白川宮・小松宮両親王より円能斎・鉄中の号を賜る。衰微した茶道の復興に努め、門弟の指導・講習・月報の発刊と軌道興隆に尽した。大正13年(1924)歿、53才。

裏千家11代玄々斎精中は10代認得斎柏叟の女婿として10歳のときに奥殿藩大給松平家から養子に入った人である。それまでの歴代が禅的消極的であったのに対し、茶道以外にも華道、香道、謡曲などに通じていて、茶箱点や立礼式の創始、和巾点の復興など、明朗で積極的な人であった。立礼式は明治5年(1872年)の博覧会に際して外国人を迎えるための創案であり、また同じ年に『茶道の源意』を著して茶道は遊芸とする風潮を批判するなど、幕末から明治の変動の時代に合わせた茶道の近代化の先駆として評価されている。明治4年、京角倉家から養子に入ったのが、12代又玅斎直叟である。明治の混乱期の中、新しい裏千家の基礎固めに努め、34歳で家督を長男駒吉(後の13代円能斎鉄中)に譲ったのちも側面から流儀の伸長をはかった。円能斎は明治29年まで6年にわたって東京に居を移して協力者を求め、京都に戻ってからも教本の出版や機関誌 「今日庵月報」などの発行を通して一般への茶道普及に尽力した。また女学校教育の中に茶道を取り入れ、かつ教授方針の一致をはかる講習会を催すなど裏千家茶道の組織化にも力を注いだ。その他、三友式の創始や、流し点や大円点の復興などの功績がある。

****************************

桑でできている煙草盆ですが、莨(たばこ)という漢字を用いています。莨という漢字はチカラシバも表すようです。この「良」の部分は、「富」が変化したという説、穀物を精製したことを表すという説があるようです。

他の投稿にもあります黒柿の煙草盆の底に用いられた桑やもうひとつの桑製の煙草盆などでも記述していますが、この底板に用いられている桑の木の板は現在はかなりの貴重品ですし、当時でも珍しかったと思います。

****************************

象彦:寛文元年(1661年)、象彦の前身である象牙屋が開舗、漆器道具商としての道を歩み始めます。朝廷より蒔絵司の称号を拝受した名匠・三代目彦兵衛が晩年「白象と普賢菩薩」を描いた蒔絵額が洛中で評判となり、人々はこの額を象牙屋の「象」と彦兵衛の「彦」の二文字をとり、「象彦の額」と呼びました。それ以来の通り名が時を経て、また、信頼を深めて今日に至っています。四代目彦兵衛は仙洞御所の御用商人をつとめ、六代目は風流の道に通じ数々のお好み道具を制作しました。八代目は漆器の輸出を行漆器貿易の先駆者と呼ばれ、京都蒔絵美術学校なども設立しました。現在も当主をつなぎ、蒔絵の高級品だけでなく、日常使いの食器やインテリアなど幅広く展開、新たな可能性を広げるべく海外企業やクリエイターとのコラボレーションも積極的に行い、京漆器の語りつくせぬ魅力を世界に広げていく歩みを続けています。

****************************

「圓能斎」と関わりのあった象彦作というと・・。八代西村彦兵衛とぴうことになります。

****************************

1910年八代西村彦兵衛が象牙屋を継承。継承当初は7世代目の当主として「七世 象彦」と箱書をしていた。皇室関係の御用関係では大正天皇御大典に際し御料車内の蒔絵装飾、大宮御所、二条城、御饗宴場の塗り・蒔絵工事の奉仕を行う。昭和天皇御大典に際し京都御所塗替工事を行う。そのほか皇族からの下賜品の製作、皇族・国賓への献上品の製作など数々の名品を製作。

****************************

持ち手の部分の細工や四隅の光の入る細工は見事です。蒔絵のような派手さはないですので、この渋さが大切なのでしょう。

十客揃いの共箱に八客しか納まっていません。ま~、宴会の席で気に入った方が持っていったのかもしれません。大概の揃い物は20客~30客揃いが多いので、まだ男の隠れ家は未整理ですから出てくるかもしれませんが・・。

ところで八代西村彦兵衛の作品というと、2012年07月18日 なんでも鑑定団出品作に歌手の石川さゆり所蔵の象彦の手箱があります。石川さゆりさんは実は骨董好きでたびたび骨董店を訪ねては色々な品を購入しているとのこと。親近感が湧きますね。

骨董の魅力は品物との出会いと昔の職人の思いを感じることだ仰っておられます。コレクションの中でも自慢の品を持って登場したという解説がありました。

蒔絵の高度な技法を駆使し、梨地も質のいい金粉を使っています。

作風からすると昭和の戦前期の作とのこと。八代目が最も力のあった時代の作品だそうです。大きさ(容積)が特殊なので誰かが特注したものだろうとのこと。状態も良く、ほとんど傷がついていないので評価が高いらしい。

蓋の裏に落款があり、八代目象彦の作品と断定できるようです。

上記の本作品も戦前の作ですし、落款・印章は同一と判断してよろしいでしょう。むろん600万は蒔絵でも高いほうですので、本作品はいかほどもしないでしょうが手元において何に使うか愉しみな作品ですし、八客もあるといろいろと使い道がますますありそうですね。。