2013年11月18日訂正

本作品の画家は下記に訂正とします。

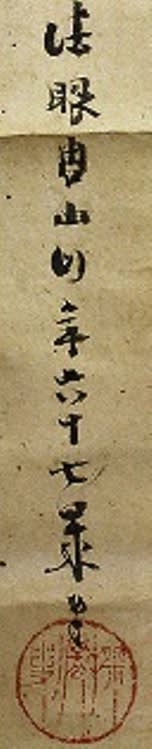

鍛冶橋狩野派第2代 狩野探信守政(狩野探幽の長子)→鍛冶橋狩野派第7代 狩野探信守道(狩野守邦の息)名手と評された。(あくまで真作と仮定しての説明)

狩野 探信:江戸後期の画家。狩野守邦の長男。名は守道、別号に興斎。狩野守邦の息。鍛冶橋狩野家第七代。二世探信守政と区別するため「守道探信」と呼ばれる。幕府絵師として法眼に叙せられ、名手として世に聞こえた。1785年〜1835。探信と号する狩野派画人に、探幽の長子と探牧の長子とがあるが、狩野守邦の長男。名は守道、別号に興斎。狩野守邦の息。鍛冶橋狩野家第七代。二世探信守政と区別するため「守道探信」と呼ばれる。幕府絵師として法眼に叙せられ、名手として世に聞こえた。天保6年(1835)歿、享年51才。しばしば徳川将軍家の御用を勤めた。

以下は投稿時の文章を一部変更しました。

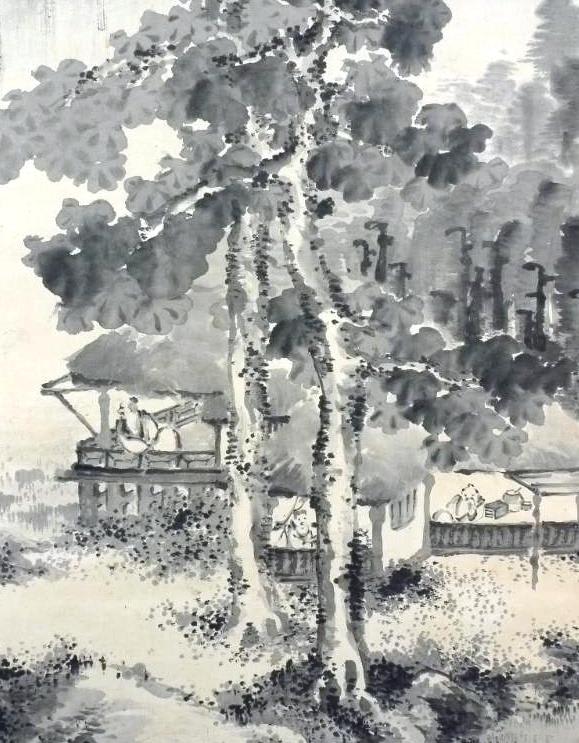

2013年11月3日のなんでも鑑定団に狩野派の作品が出品されていました。狩野美信という私もあまり聞きなれない画家の作品でした。その説明に「狩野派は400年続いた日本画最大の派閥。そのトップが奥絵師と呼ばれる画家たちで、狩野美信はその次に位置する表絵師にあたる。かなり多くの作品があり、真筆でも高価なものは少ない。依頼品に描かれているのは郭子儀(中国唐時代の名将)で、安禄山の乱を平定し唐の繁栄を招いた人物。一家繁栄を願う図柄として江戸時代によく描かれた。」とありました。

・・・???、どかかで見たことのある画題ということで本作品を思い出しました。「唐子と老人」と題する御仁も多いのですが、それはないよねImage may be NSFW.

Clik here to view.![]() もっとひどいのは「良寛」だと????

もっとひどいのは「良寛」だと????

狩野探信の作品ということです。もちろん奥絵師です。

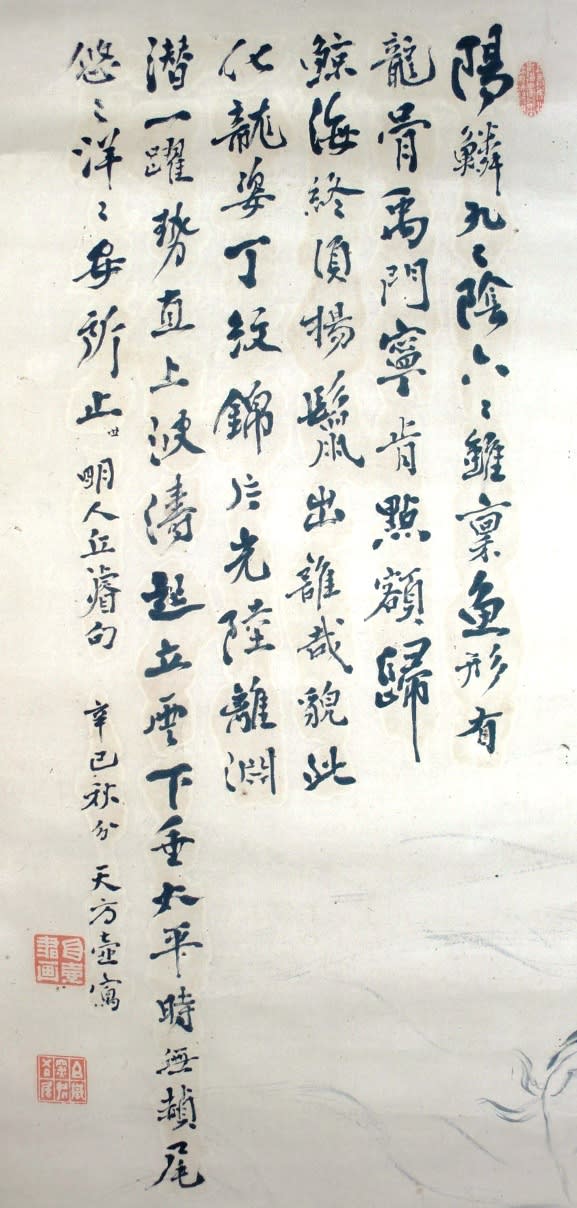

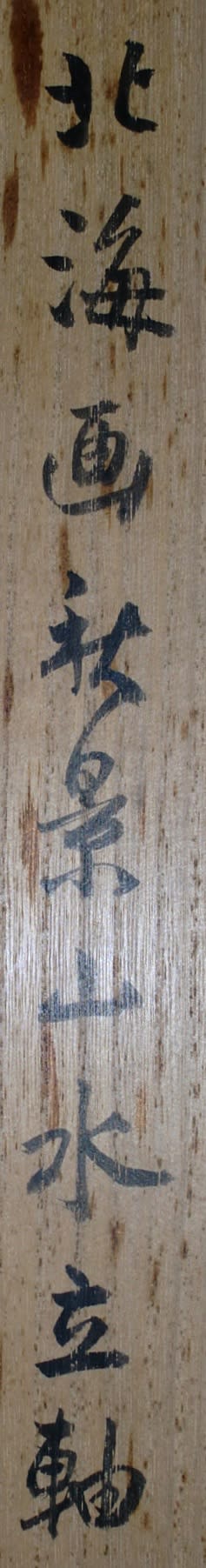

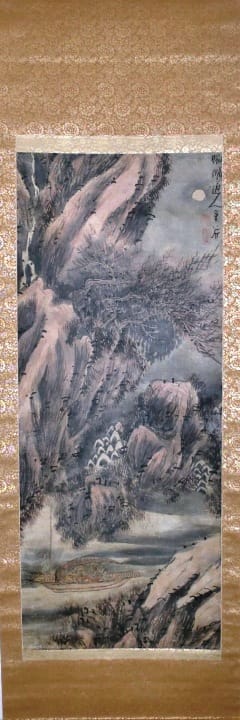

郭子儀図 狩野探信筆

絹本水墨淡彩 軸先 合箱

全体サイズ:縦1920*横529 画サイズ:縦1103*横421

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

狩野探信が二人いるので混乱しますね。しかもかたや狩野探幽の長子、かたや狩野派名手。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

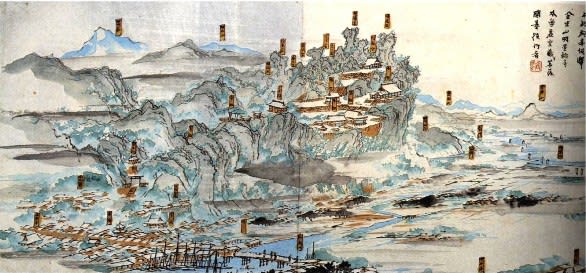

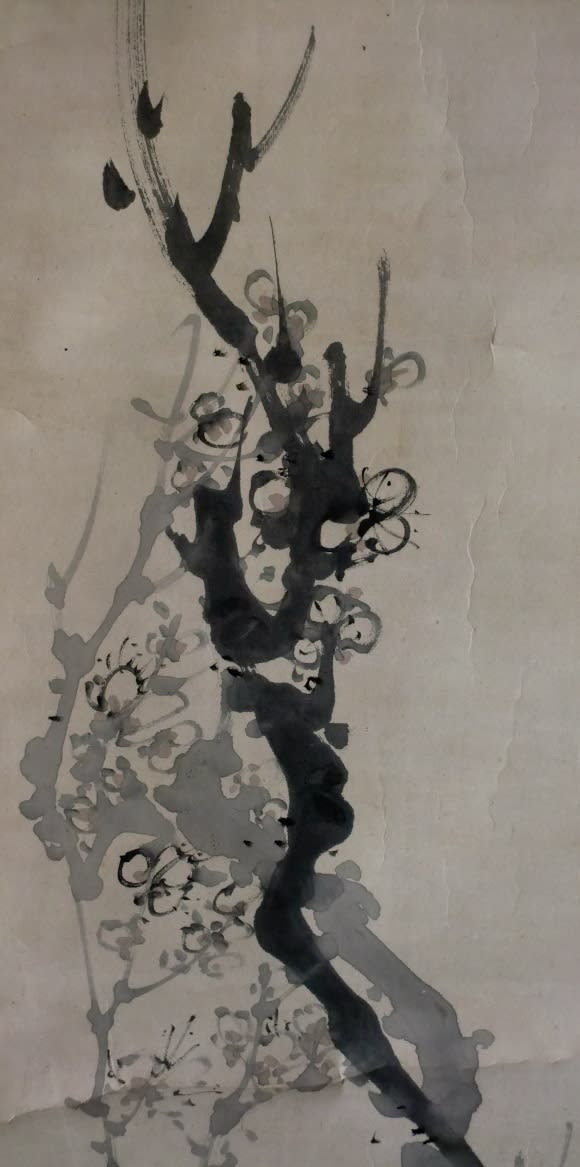

無病息災・延命長寿祈願の舞楽を描いた「舞楽図」にもその才能が見て取れます。・・・・訂正

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

もう一人の狩野探信・・・追記

狩野探信:江戸中期の画家。承応二・1653〜享保三・1718)。狩野探幽の長男。鍛冶橋狩野第二世。名守政。初名は仙千代、のち図書、忠洲、別号に忠淵。幕府の絵師となり、御所や江戸城の障壁画制作に参加。正徳5年(1715)法眼となった。享保3年10月4日死去。66歳。

探幽が50歳を過ぎて生まれた実子であり、探幽には養子の洞雲益信がいたが、益信には駿河台狩野家を興させ、探信守政に、鍛冶橋狩野を継がせた。

複雑な家庭環境・・・。・・・訂正

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

さらには2代目狩野探信は、1674年に跡を継いだが、父ほどにはふるわなかった。この系統からはその後7代意外に見るべき画家は輩出されなかった。

本作品は同名で江戸後期の鍛冶橋狩野家第七世ですが、二世探信守政と区別するため「守道探信」と呼ばれます。

幕府絵師として法眼に叙せられ、名手として世に聞こえた。天保6年(1835)歿、51才。

2代目は狩野探幽と比較されるのは酷であり、それなりに活躍した画家としての評価もあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ところで狩野派各家の格は大きく三つに分類されます。

奥絵師:江戸幕府の御用絵師のうち、最も格式の高い職位。狩野(かのう)派の鍛冶橋・木挽(こびき)町・中橋・浜町の四家。世襲された。

表絵師:江戸幕府御用絵師のうち,奥絵師の支流十数家。御家人格。出仕義務のない御家人格の表絵師12家は、若年寄り下に任用され、将軍をはじめ幕府に必要な絵画を書い

た。その後多くの分家枝門は江戸をはじめ地方諸藩の御用絵師として採用され始め狩野派的絵画は全国的な武家絵画となった。

その下に狩野派町絵師というヒエラルキーが存在しますが、一般的に奥絵師以外の表絵師以降の評価は低いです。現在は狩野派そのものへの評価が低いですが、とくに奥絵師以外は非常に評価が低いといえます。もちろん、出来不出来によりますが・・・。

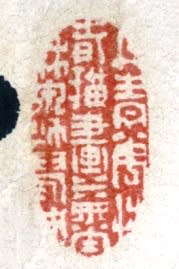

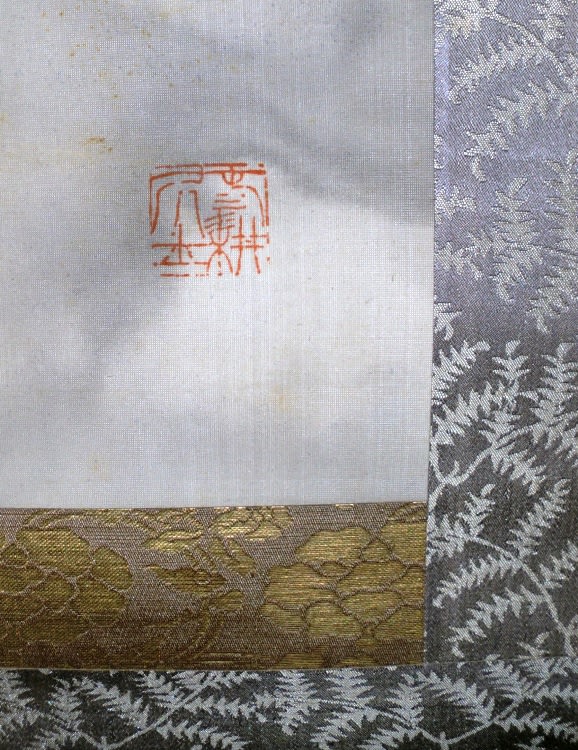

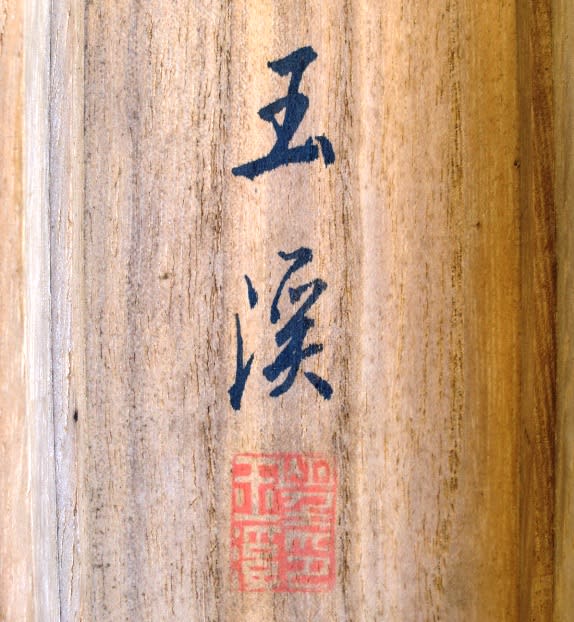

「参考作品 大和絵 狩野探信 牛若弁慶画幅」との落款と印章の比較

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

残念ながら印章がちと違うImage may be NSFW.

Clik here to view.![]() ちょっと違う印章を使用することもありえないことではありません。

ちょっと違う印章を使用することもありえないことではありません。

ともかく狩野派の作品は真贋とやかくいうほど評価は高くありません。

狩野探幽、久隅守景などの狩野派の大家にはかなりきわどいというか良く出来た贋作が数多くあり、判別がつきにくいらしい。そのことがかえってお値段もそれほど高価にはなりにくい理由のようにも思えます。

ある一定以上の出来であれば、狩野派は真贋を問題視することが難しくなったかもしれません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

郭子儀について

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

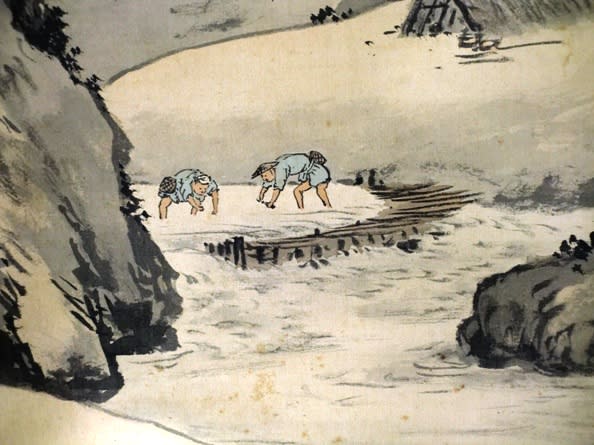

郭子儀(かく しぎ、697年 - 781年):中国、唐朝に仕えた軍人・政治家。玄宗、粛宗、代宗、徳宗の4代に仕えた。客家人[要出典]。安史の乱で大功を立て、以後よく異民族の侵入を防いだ。盛唐〜中唐期を代表する名将。憲宗(在位805年 - 820年)の皇后郭氏は子儀の孫である。幾多の国難を克服した功労者であり、唐の繁栄を招いた人物。子供も多く、人徳にも優れ、一家繁栄を願う図柄として江戸時代によく描かれた。

本作品は細かいところも良く描けています。粉本の一種か?? それにしては落款が酷似していますが、弟子たちならこれくらやりかねない。ま〜、気楽に愉しめばよいという作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

華州鄭県(現在の陝西省華県)の人。身長190cmほどの偉丈夫であった。出生はもちろん幼少年期から青壮年期に至るまで、その来歴はほとんど記録に残されていない。地方長官の子息であったが、早くに父を喪ったのか、父祖の功によって政界入りを果たした形跡はない。武挙において優秀と認められて仕官を果たすが、その後、単于副都護、振遠軍使に累進していったのは、おそらく中年期以降のことであろうと推測されるだけである。

唐代のみならず中国史上の大人物であり、後世画題として珍重されるほど有名人となるが、このように典型的な晩成型の人物であった。玄宗の天宝8年(749年)に、横塞軍使に命じられているのが、年号の確認できる最も早い時期の経歴であり、ときに既に53歳であった。安禄山の乱によって、安思順の後任として右兵馬使であった子儀が朔方節度使に昇格し、さらに衛尉卿(五監の一、衛尉寺の長官。従三品)に任ぜられ、霊武郡太守を兼務し、朔方郡の兵馬を率いて安禄山討伐に向うよう詔が下された。一大事の情勢であったとはいえ、破格の出世であった。

粛宗の時、安史の乱を平らげて国難を救う功を挙げ、衛尉卿、霊武郡太守、朔方節度使、関内河東副元帥に任ぜられ、汾陽王に封ぜられた。764年、前述の安史の乱の際に賊軍征伐をともに行った僕固懐恩が宦官との対立から叛乱を起こし、太原に進攻したのを撃退した。

765年、吐蕃・ウイグルの叛乱を平定し、徳宗より尚父の号を賜り、大尉・中書令に昇進した。

寛厚な人柄で皇帝から庶民にいたるまですべての人々に敬愛されたという。また、外征からの帰還の際には皇帝が自ら出迎えるなど、特別な待遇を受けていたことが史料からわかる。

郭令公と呼ばれ、ウイグル人などの異民族からも畏敬の念を持って遇せられた。

今の中国政府の弾圧政策とは違うようですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

李白は安史の乱では粛宗の弟の永王李璘に従ったが、永王が叛いたためにその臣下であった李白もまた囚われの身となり、罪に服すこととなったが、郭子儀は李白の無罪を説いて李白の助命を請うた。そのため、死罪から流罪に軽減された。郭子儀は若年のころに、李白に命を救われたことがあったという。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

子宝に恵まれたようです。

8人の子息と7人の婿は、全員朝廷において貴顕(身分が高く、名声のあること。また、そういう人や、そのさま)となった。

内孫外孫は合わせて数十人にも達し、全員の顔と名前とを憶え切れず、挨拶にきたときには、ただ『よしよし』と頷くだけだった。、九十の齢を全うして、「富み栄え長寿を全うするについても、運不運の巡り合せについても、およそ人として生くる限りにおいて、何の欠けるところがあったろうか」と評されている。

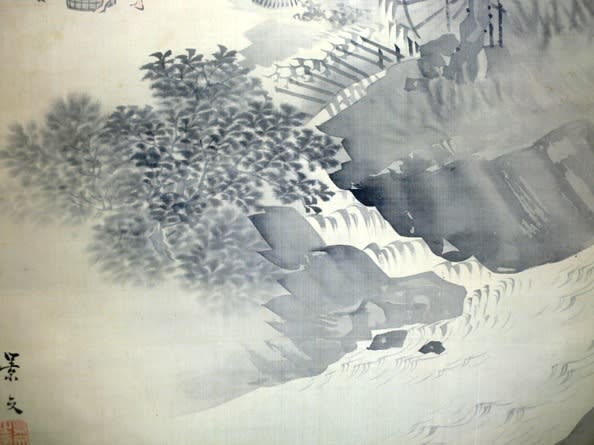

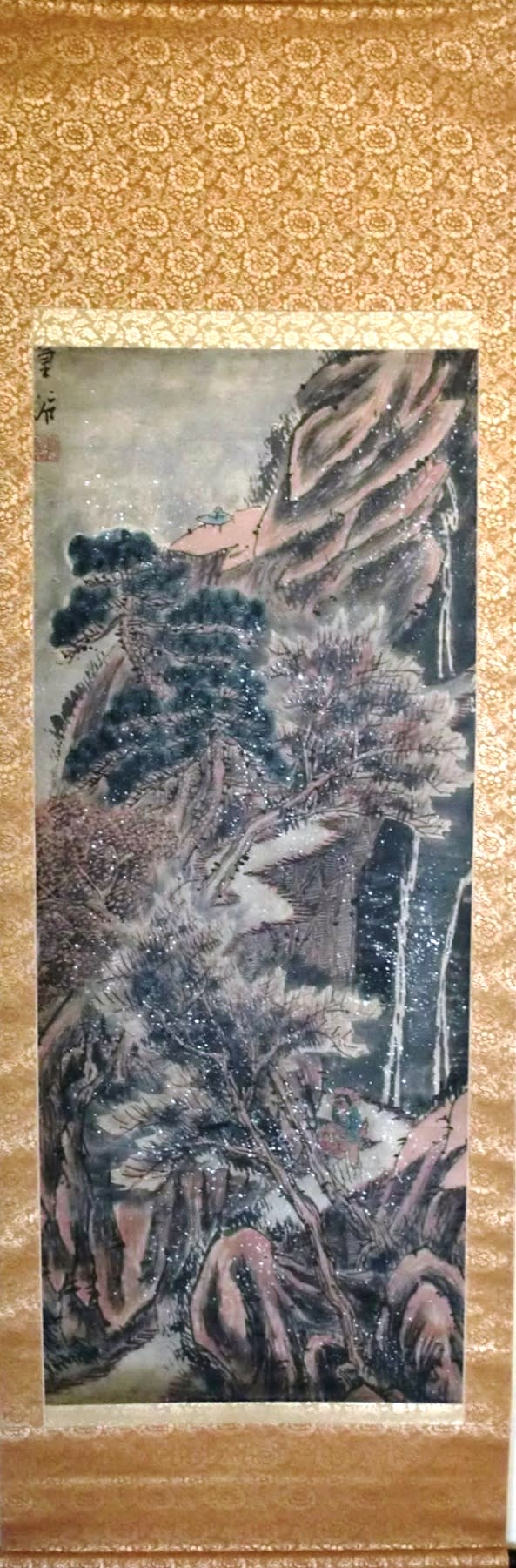

松の描き方などは狩野派独特のものがあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ただこの独特さが様式化したのが、狩野派の致命傷となっていきます。茶道もしかりですが、流派偏重の何事も決まりごとだらけで、創造性を失うと堕落していきます。

本作品の画家は下記に訂正とします。

鍛冶橋狩野派第2代 狩野探信守政(狩野探幽の長子)→鍛冶橋狩野派第7代 狩野探信守道(狩野守邦の息)名手と評された。(あくまで真作と仮定しての説明)

狩野 探信:江戸後期の画家。狩野守邦の長男。名は守道、別号に興斎。狩野守邦の息。鍛冶橋狩野家第七代。二世探信守政と区別するため「守道探信」と呼ばれる。幕府絵師として法眼に叙せられ、名手として世に聞こえた。1785年〜1835。探信と号する狩野派画人に、探幽の長子と探牧の長子とがあるが、狩野守邦の長男。名は守道、別号に興斎。狩野守邦の息。鍛冶橋狩野家第七代。二世探信守政と区別するため「守道探信」と呼ばれる。幕府絵師として法眼に叙せられ、名手として世に聞こえた。天保6年(1835)歿、享年51才。しばしば徳川将軍家の御用を勤めた。

以下は投稿時の文章を一部変更しました。

2013年11月3日のなんでも鑑定団に狩野派の作品が出品されていました。狩野美信という私もあまり聞きなれない画家の作品でした。その説明に「狩野派は400年続いた日本画最大の派閥。そのトップが奥絵師と呼ばれる画家たちで、狩野美信はその次に位置する表絵師にあたる。かなり多くの作品があり、真筆でも高価なものは少ない。依頼品に描かれているのは郭子儀(中国唐時代の名将)で、安禄山の乱を平定し唐の繁栄を招いた人物。一家繁栄を願う図柄として江戸時代によく描かれた。」とありました。

・・・???、どかかで見たことのある画題ということで本作品を思い出しました。「唐子と老人」と題する御仁も多いのですが、それはないよねImage may be NSFW.

Clik here to view.

もっとひどいのは「良寛」だと????

もっとひどいのは「良寛」だと????狩野探信の作品ということです。もちろん奥絵師です。

郭子儀図 狩野探信筆

絹本水墨淡彩 軸先 合箱

全体サイズ:縦1920*横529 画サイズ:縦1103*横421

Image may be NSFW.

Clik here to view.

狩野探信が二人いるので混乱しますね。しかもかたや狩野探幽の長子、かたや狩野派名手。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

無病息災・延命長寿祈願の舞楽を描いた「舞楽図」にもその才能が見て取れます。・・・・訂正

Image may be NSFW.

Clik here to view.

もう一人の狩野探信・・・追記

狩野探信:江戸中期の画家。承応二・1653〜享保三・1718)。狩野探幽の長男。鍛冶橋狩野第二世。名守政。初名は仙千代、のち図書、忠洲、別号に忠淵。幕府の絵師となり、御所や江戸城の障壁画制作に参加。正徳5年(1715)法眼となった。享保3年10月4日死去。66歳。

探幽が50歳を過ぎて生まれた実子であり、探幽には養子の洞雲益信がいたが、益信には駿河台狩野家を興させ、探信守政に、鍛冶橋狩野を継がせた。

複雑な家庭環境・・・。・・・訂正

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さらには2代目狩野探信は、1674年に跡を継いだが、父ほどにはふるわなかった。この系統からはその後7代意外に見るべき画家は輩出されなかった。

本作品は同名で江戸後期の鍛冶橋狩野家第七世ですが、二世探信守政と区別するため「守道探信」と呼ばれます。

幕府絵師として法眼に叙せられ、名手として世に聞こえた。天保6年(1835)歿、51才。

2代目は狩野探幽と比較されるのは酷であり、それなりに活躍した画家としての評価もあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ところで狩野派各家の格は大きく三つに分類されます。

奥絵師:江戸幕府の御用絵師のうち、最も格式の高い職位。狩野(かのう)派の鍛冶橋・木挽(こびき)町・中橋・浜町の四家。世襲された。

表絵師:江戸幕府御用絵師のうち,奥絵師の支流十数家。御家人格。出仕義務のない御家人格の表絵師12家は、若年寄り下に任用され、将軍をはじめ幕府に必要な絵画を書い

た。その後多くの分家枝門は江戸をはじめ地方諸藩の御用絵師として採用され始め狩野派的絵画は全国的な武家絵画となった。

その下に狩野派町絵師というヒエラルキーが存在しますが、一般的に奥絵師以外の表絵師以降の評価は低いです。現在は狩野派そのものへの評価が低いですが、とくに奥絵師以外は非常に評価が低いといえます。もちろん、出来不出来によりますが・・・。

「参考作品 大和絵 狩野探信 牛若弁慶画幅」との落款と印章の比較

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

残念ながら印章がちと違うImage may be NSFW.

Clik here to view.

ちょっと違う印章を使用することもありえないことではありません。

ちょっと違う印章を使用することもありえないことではありません。ともかく狩野派の作品は真贋とやかくいうほど評価は高くありません。

狩野探幽、久隅守景などの狩野派の大家にはかなりきわどいというか良く出来た贋作が数多くあり、判別がつきにくいらしい。そのことがかえってお値段もそれほど高価にはなりにくい理由のようにも思えます。

ある一定以上の出来であれば、狩野派は真贋を問題視することが難しくなったかもしれません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

郭子儀について

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郭子儀(かく しぎ、697年 - 781年):中国、唐朝に仕えた軍人・政治家。玄宗、粛宗、代宗、徳宗の4代に仕えた。客家人[要出典]。安史の乱で大功を立て、以後よく異民族の侵入を防いだ。盛唐〜中唐期を代表する名将。憲宗(在位805年 - 820年)の皇后郭氏は子儀の孫である。幾多の国難を克服した功労者であり、唐の繁栄を招いた人物。子供も多く、人徳にも優れ、一家繁栄を願う図柄として江戸時代によく描かれた。

本作品は細かいところも良く描けています。粉本の一種か?? それにしては落款が酷似していますが、弟子たちならこれくらやりかねない。ま〜、気楽に愉しめばよいという作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

華州鄭県(現在の陝西省華県)の人。身長190cmほどの偉丈夫であった。出生はもちろん幼少年期から青壮年期に至るまで、その来歴はほとんど記録に残されていない。地方長官の子息であったが、早くに父を喪ったのか、父祖の功によって政界入りを果たした形跡はない。武挙において優秀と認められて仕官を果たすが、その後、単于副都護、振遠軍使に累進していったのは、おそらく中年期以降のことであろうと推測されるだけである。

唐代のみならず中国史上の大人物であり、後世画題として珍重されるほど有名人となるが、このように典型的な晩成型の人物であった。玄宗の天宝8年(749年)に、横塞軍使に命じられているのが、年号の確認できる最も早い時期の経歴であり、ときに既に53歳であった。安禄山の乱によって、安思順の後任として右兵馬使であった子儀が朔方節度使に昇格し、さらに衛尉卿(五監の一、衛尉寺の長官。従三品)に任ぜられ、霊武郡太守を兼務し、朔方郡の兵馬を率いて安禄山討伐に向うよう詔が下された。一大事の情勢であったとはいえ、破格の出世であった。

粛宗の時、安史の乱を平らげて国難を救う功を挙げ、衛尉卿、霊武郡太守、朔方節度使、関内河東副元帥に任ぜられ、汾陽王に封ぜられた。764年、前述の安史の乱の際に賊軍征伐をともに行った僕固懐恩が宦官との対立から叛乱を起こし、太原に進攻したのを撃退した。

765年、吐蕃・ウイグルの叛乱を平定し、徳宗より尚父の号を賜り、大尉・中書令に昇進した。

寛厚な人柄で皇帝から庶民にいたるまですべての人々に敬愛されたという。また、外征からの帰還の際には皇帝が自ら出迎えるなど、特別な待遇を受けていたことが史料からわかる。

郭令公と呼ばれ、ウイグル人などの異民族からも畏敬の念を持って遇せられた。

今の中国政府の弾圧政策とは違うようですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

李白は安史の乱では粛宗の弟の永王李璘に従ったが、永王が叛いたためにその臣下であった李白もまた囚われの身となり、罪に服すこととなったが、郭子儀は李白の無罪を説いて李白の助命を請うた。そのため、死罪から流罪に軽減された。郭子儀は若年のころに、李白に命を救われたことがあったという。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

子宝に恵まれたようです。

8人の子息と7人の婿は、全員朝廷において貴顕(身分が高く、名声のあること。また、そういう人や、そのさま)となった。

内孫外孫は合わせて数十人にも達し、全員の顔と名前とを憶え切れず、挨拶にきたときには、ただ『よしよし』と頷くだけだった。、九十の齢を全うして、「富み栄え長寿を全うするについても、運不運の巡り合せについても、およそ人として生くる限りにおいて、何の欠けるところがあったろうか」と評されている。

松の描き方などは狩野派独特のものがあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ただこの独特さが様式化したのが、狩野派の致命傷となっていきます。茶道もしかりですが、流派偏重の何事も決まりごとだらけで、創造性を失うと堕落していきます。