「一番大切なのは自分の命、次は家族、三番目に仕事という順序を間違えなければ、人生で大きく失敗することや後悔することはない。」というのが私の信条ですが、この年齢になっても意外とこれが難しい。

昨日は本日一時退院する家内を見舞いに相模原まで・・。車に同乗したのですが、覆面パトカーに捕縛され・・。私もスピード違反で捕縛?されたのは一回や二回ではありませんが、覆面パトカーは苦手ですね。パトカーのその速いこと、サイレンが鳴ったらすぐに真後Image may be NSFW.

Clik here to view.

でもやはり一番大切な自分命をおろそかにしてはいけませんImage may be NSFW.

Clik here to view.

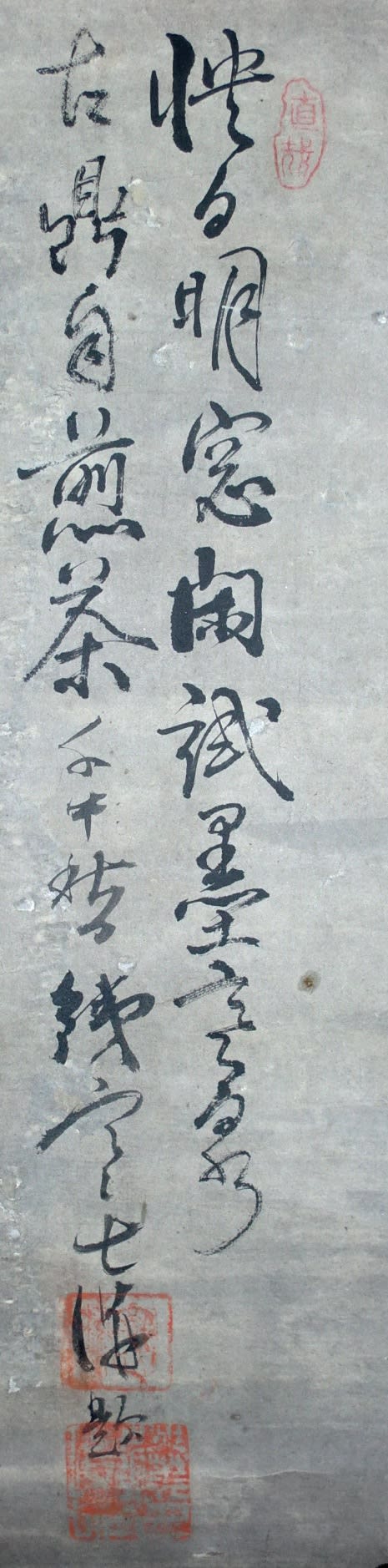

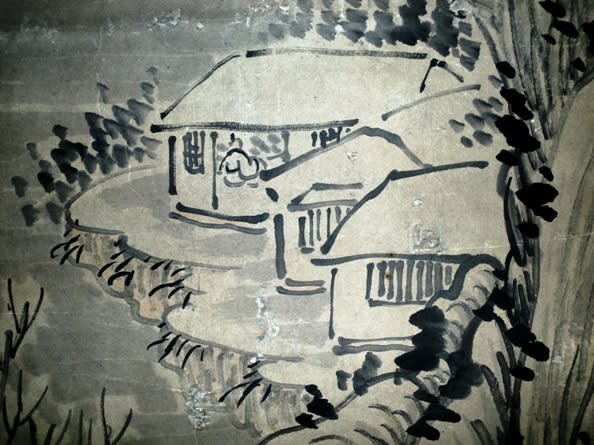

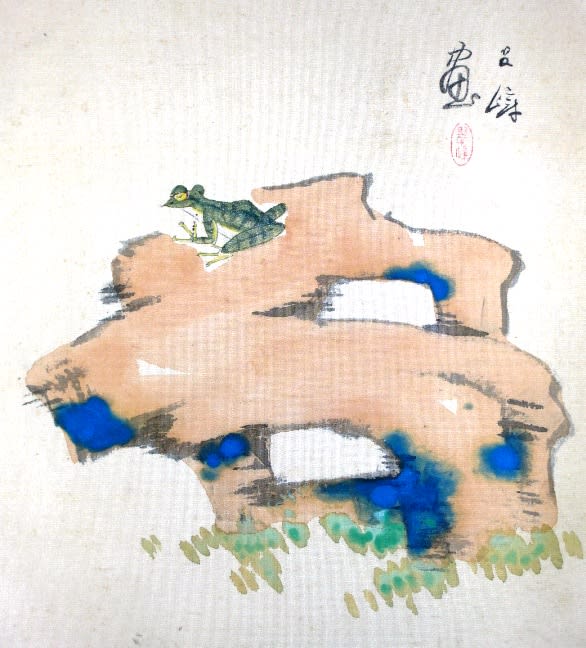

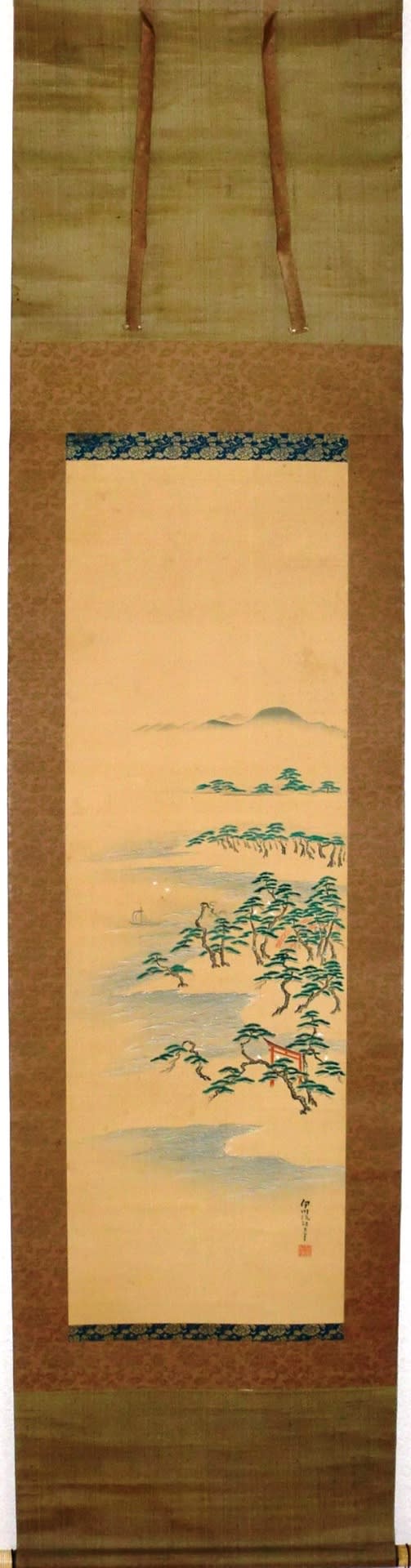

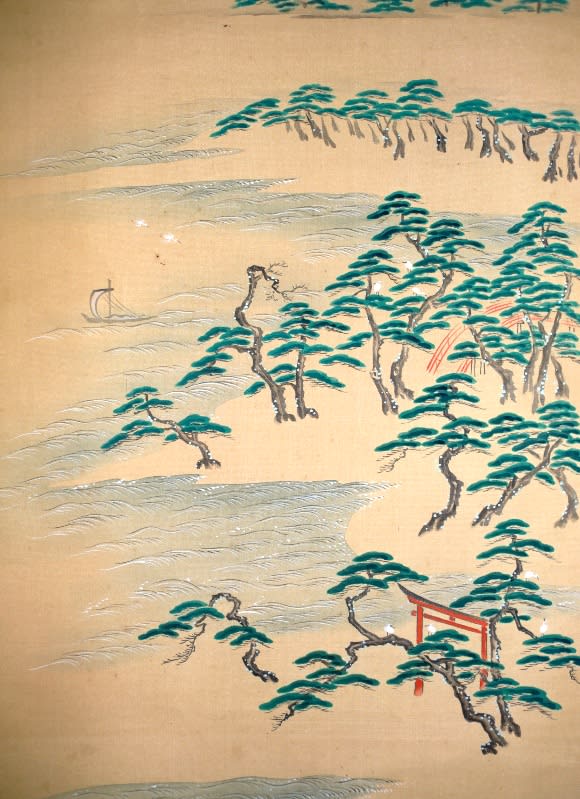

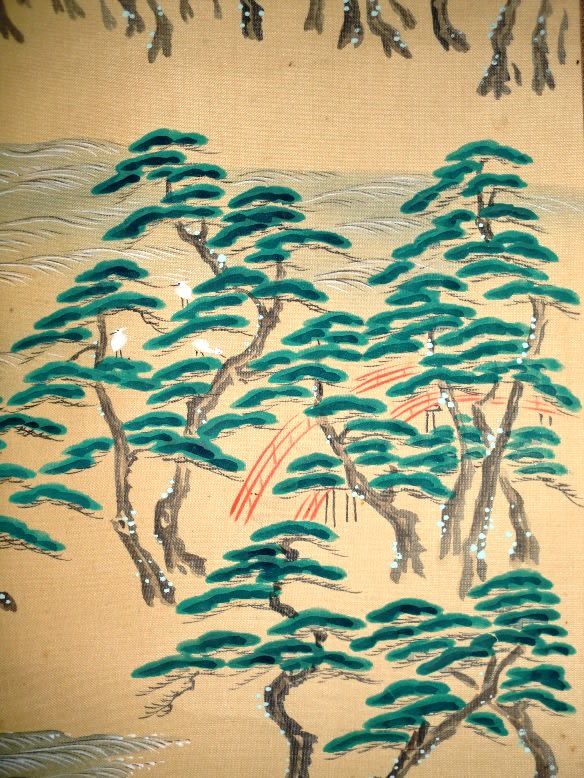

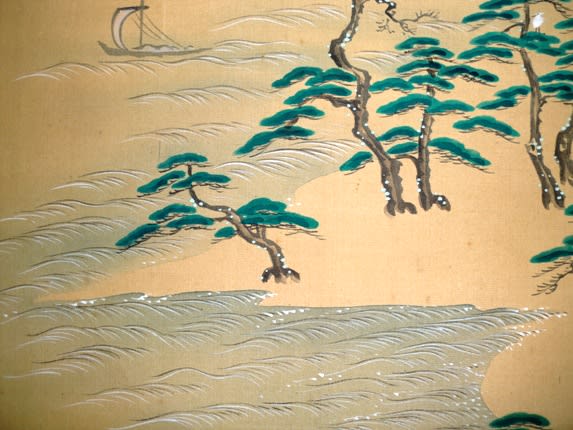

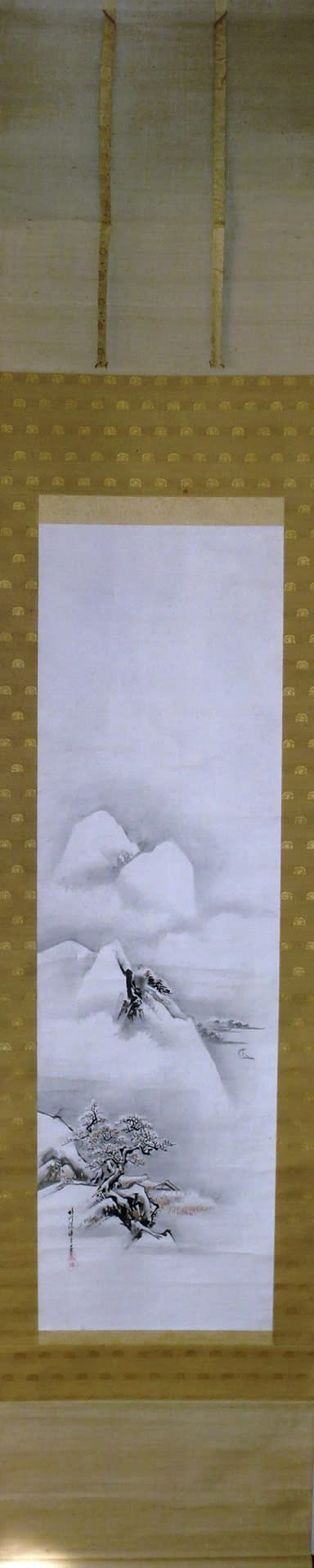

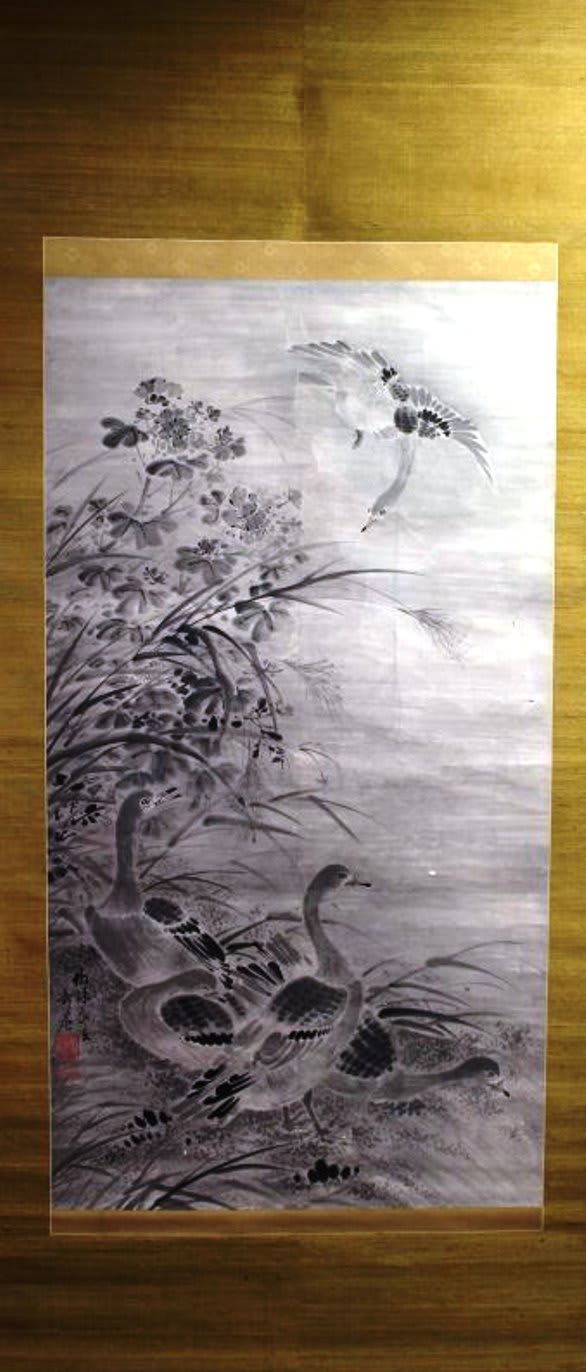

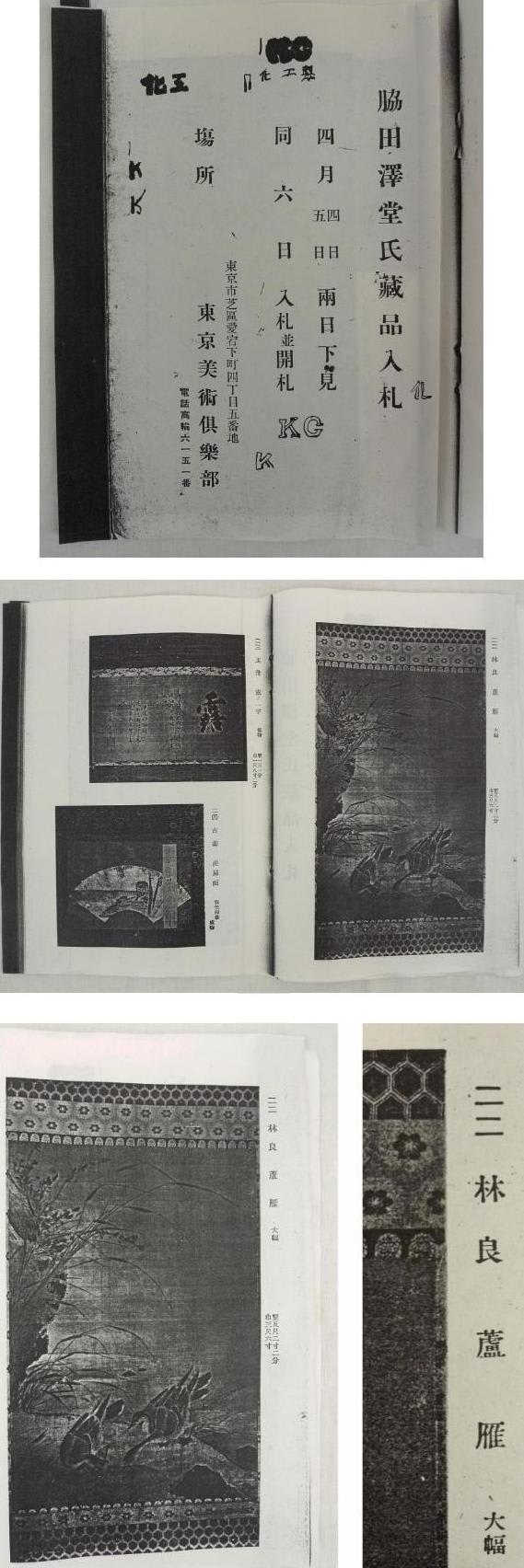

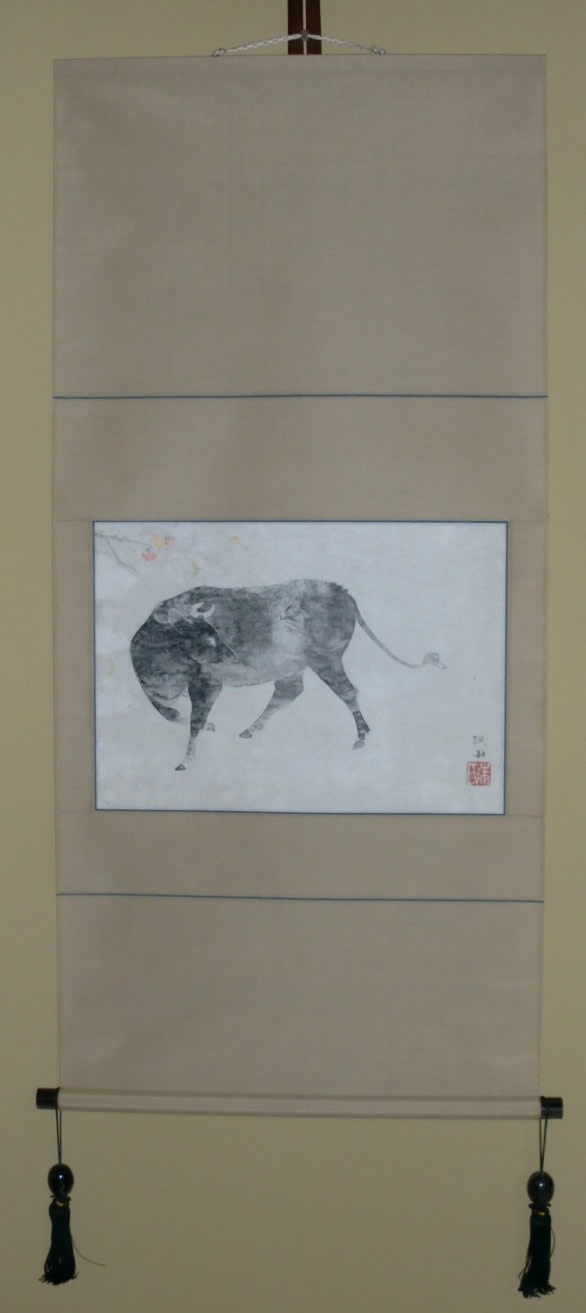

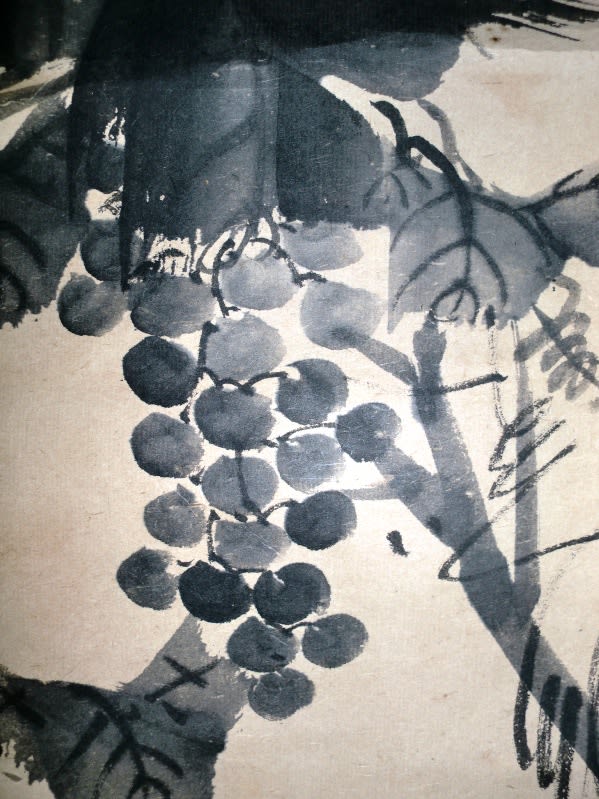

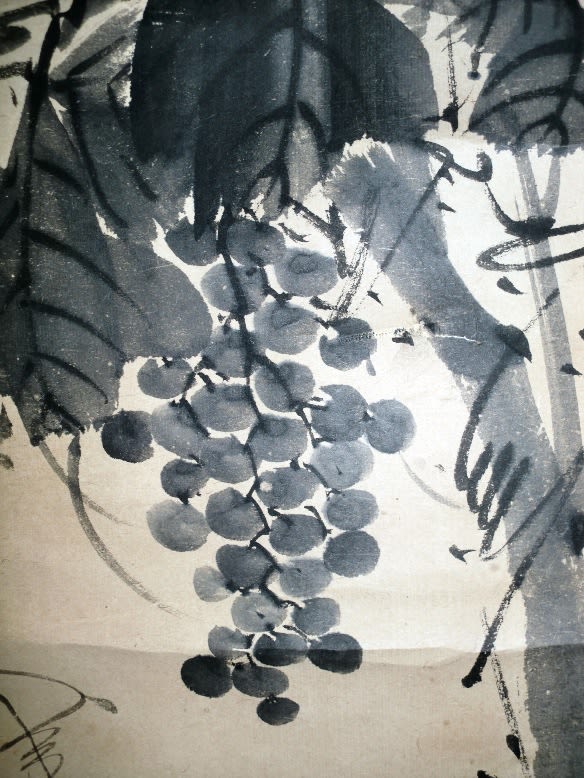

さて、本日の作品は天龍道人の最晩年の作と思われます。本ブログでは16作品目の投稿ですので、ほかの作品と対比してみてください。

葡萄図-8 天龍道人筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2043*横651 画サイズ:縦1295*横508

Image may be NSFW.

Clik here to view.

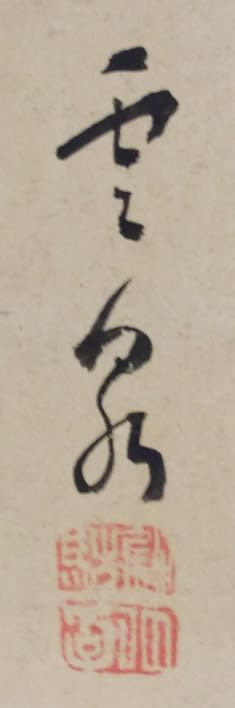

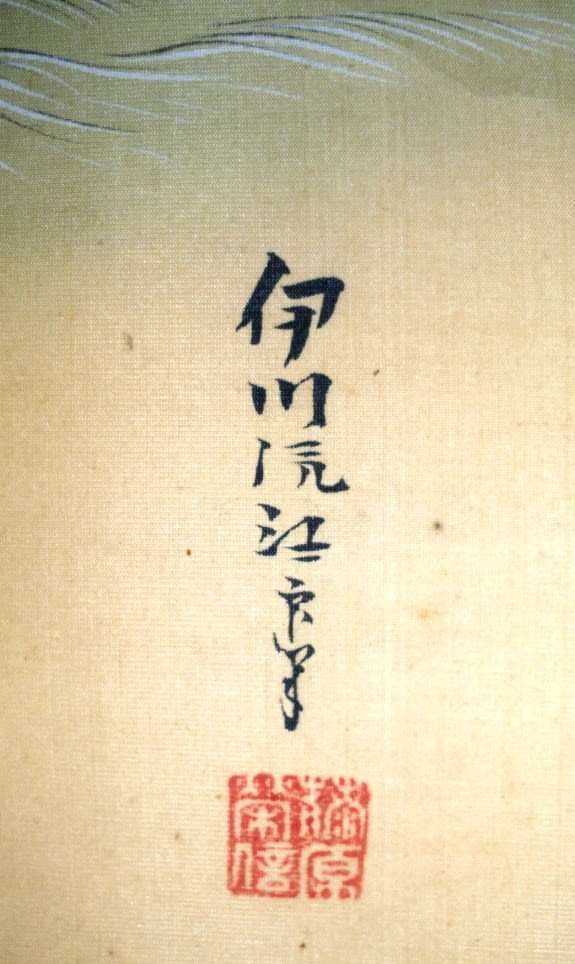

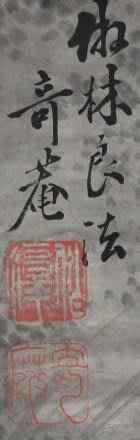

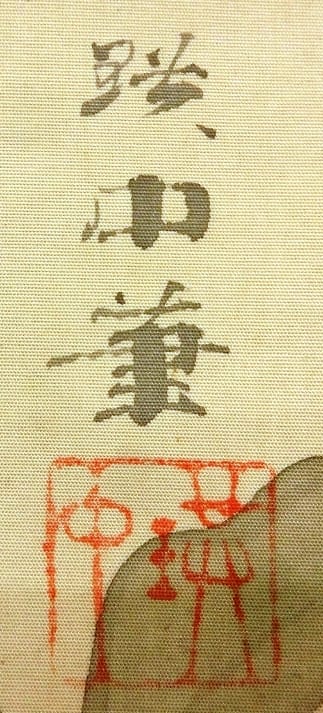

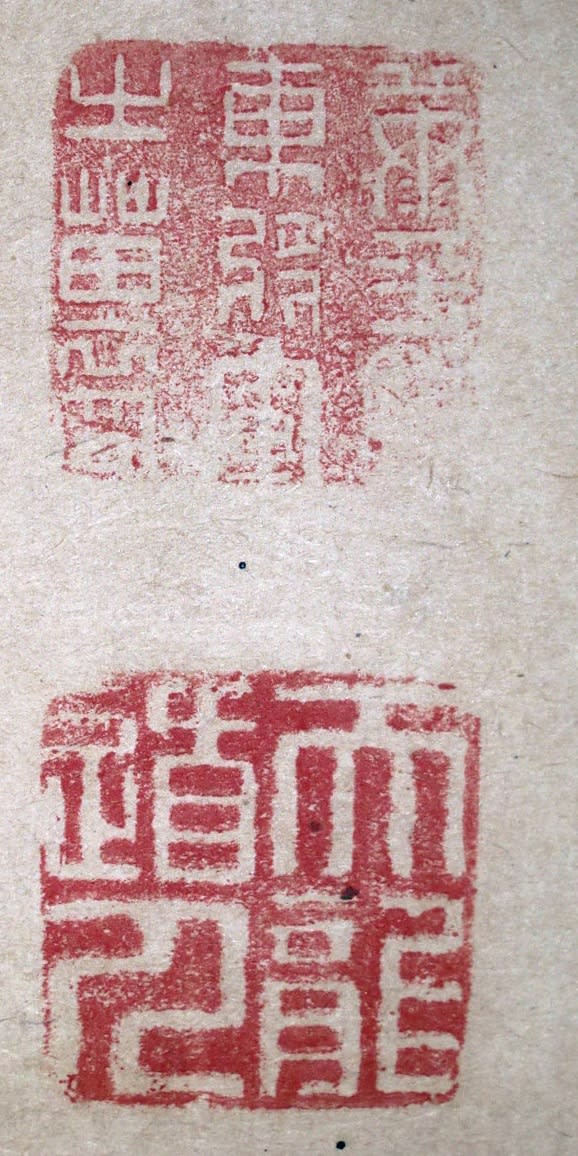

印章のみの作品で屏風や双幅の作品のひとつであると思われます。印章は「天龍道人」と「□玉□東□堂之□□」の白文朱方印の累印です。この印章は最晩年に使用されている作品(天龍道人 百五十年記念展 作品NO51)があることから、その作品と同時期である90歳頃ではないかと推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

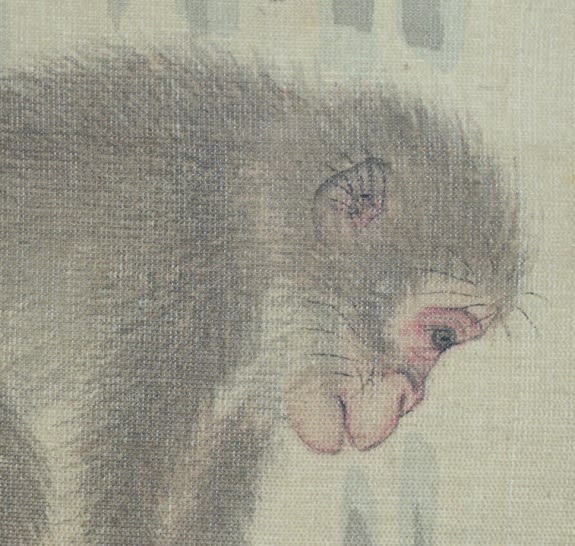

葡萄図(蒲桃図)は80歳を境にしてその前後にて作風が変化し、前者は滋潤のごとくみずみずしい作風に対して、後者は枯淡に域に達していると評されています。

もとは肥前鹿島鍋島侯の家老板部堅忠の子ですが、実は君侯の庶子で、世継ぎの問題で父は改易となり、14歳にして僧籍に入り、禅と詩文を学びました。青春時代には勤王思想を抱き、勤王の同志の多くがに服したが、時期尚早と判断した彼は山国に隠棲して好機の到来を待ったのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その彼が画家として大成し、本作品が最後に世に遺した作品のひとつです。天龍道人の芸術の極致は葡萄の図にあり、千載に名を遺すのも葡萄図であるでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

葡萄図(蒲桃図)は80歳を境にしてその前後にて作風が変化し、前者は滋潤のごとくみずみずしい作風に対して、後者は枯淡に域に達していると評されています。最晩年の作品と50歳代、60歳代の作品を比較すると別人の観があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

佐賀県立美術館では没後200年にあたり、2013年5月1日から 美術館玉手箱と称して「没後200年 天龍道人 鷹と葡萄をえがく」が開催されました。ただし出品された作品はわずかに七作品だけという少なさだったようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

天龍道人については新たにこちらのリンク先を参考にしてください。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

いずれにしても勤王思想の持ち主で高学歴であり、世界情勢への洞察があり、徳川幕府の封建的な独裁に対して歴史的矛盾に深く憂いながらも、山国で高齢まで絵を描き続け画家として名をなした興味深い人物です。

憂いながらもその改革の時期には至らぬ時代を過ごしたものの、世に遺した功績は少ないとは言えないでしょう。

それほど高価な作品ではありませんので、皆様もお手元に一作品いかがでしょうか? 贋作はほとんどありませんが、まれにあるようですので、一応注意は必要です。

実は殿様の子供・・・??、思想的には時代より早く生きた人物、こういう人物はどういう信条で世を生きたのでしょうか?

思想的にはスピード違反ですねImage may be NSFW.

Clik here to view.

覆面パトカーは新撰組??Image may be NSFW.

Clik here to view.

昨日は本日一時退院する家内を見舞いに相模原まで・・。車に同乗したのですが、覆面パトカーに捕縛され・・。私もスピード違反で捕縛?されたのは一回や二回ではありませんが、覆面パトカーは苦手ですね。パトカーのその速いこと、サイレンが鳴ったらすぐに真後Image may be NSFW.

Clik here to view.

でもやはり一番大切な自分命をおろそかにしてはいけませんImage may be NSFW.

Clik here to view.

さて、本日の作品は天龍道人の最晩年の作と思われます。本ブログでは16作品目の投稿ですので、ほかの作品と対比してみてください。

葡萄図-8 天龍道人筆

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2043*横651 画サイズ:縦1295*横508

Image may be NSFW.

Clik here to view.

印章のみの作品で屏風や双幅の作品のひとつであると思われます。印章は「天龍道人」と「□玉□東□堂之□□」の白文朱方印の累印です。この印章は最晩年に使用されている作品(天龍道人 百五十年記念展 作品NO51)があることから、その作品と同時期である90歳頃ではないかと推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

葡萄図(蒲桃図)は80歳を境にしてその前後にて作風が変化し、前者は滋潤のごとくみずみずしい作風に対して、後者は枯淡に域に達していると評されています。

もとは肥前鹿島鍋島侯の家老板部堅忠の子ですが、実は君侯の庶子で、世継ぎの問題で父は改易となり、14歳にして僧籍に入り、禅と詩文を学びました。青春時代には勤王思想を抱き、勤王の同志の多くがに服したが、時期尚早と判断した彼は山国に隠棲して好機の到来を待ったのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その彼が画家として大成し、本作品が最後に世に遺した作品のひとつです。天龍道人の芸術の極致は葡萄の図にあり、千載に名を遺すのも葡萄図であるでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

葡萄図(蒲桃図)は80歳を境にしてその前後にて作風が変化し、前者は滋潤のごとくみずみずしい作風に対して、後者は枯淡に域に達していると評されています。最晩年の作品と50歳代、60歳代の作品を比較すると別人の観があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

佐賀県立美術館では没後200年にあたり、2013年5月1日から 美術館玉手箱と称して「没後200年 天龍道人 鷹と葡萄をえがく」が開催されました。ただし出品された作品はわずかに七作品だけという少なさだったようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

天龍道人については新たにこちらのリンク先を参考にしてください。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

いずれにしても勤王思想の持ち主で高学歴であり、世界情勢への洞察があり、徳川幕府の封建的な独裁に対して歴史的矛盾に深く憂いながらも、山国で高齢まで絵を描き続け画家として名をなした興味深い人物です。

憂いながらもその改革の時期には至らぬ時代を過ごしたものの、世に遺した功績は少ないとは言えないでしょう。

それほど高価な作品ではありませんので、皆様もお手元に一作品いかがでしょうか? 贋作はほとんどありませんが、まれにあるようですので、一応注意は必要です。

実は殿様の子供・・・??、思想的には時代より早く生きた人物、こういう人物はどういう信条で世を生きたのでしょうか?

思想的にはスピード違反ですねImage may be NSFW.

Clik here to view.

覆面パトカーは新撰組??Image may be NSFW.

Clik here to view.