人というものは自分の歩んできた人生を基準として礼節や仁義を説く。ただ、時としてそれは自己陶酔のごとく押し付けでしかない場合が多くあります。残念ながら礼節や仁義は社会一般には現在の本人がそうであるかいなかを基準とします。

本人の言動に礼節や仁義が欠ける者はいくら道義を説いても屁理屈にしか見えないものです。当たり前のことですがね・・・。ただそのことを肝に銘じて置かないと、勘違いをして自分のほうが「立派」、もしくは「立派なことをしてきた」と思って接していると誰も心からは慕ってくれない。

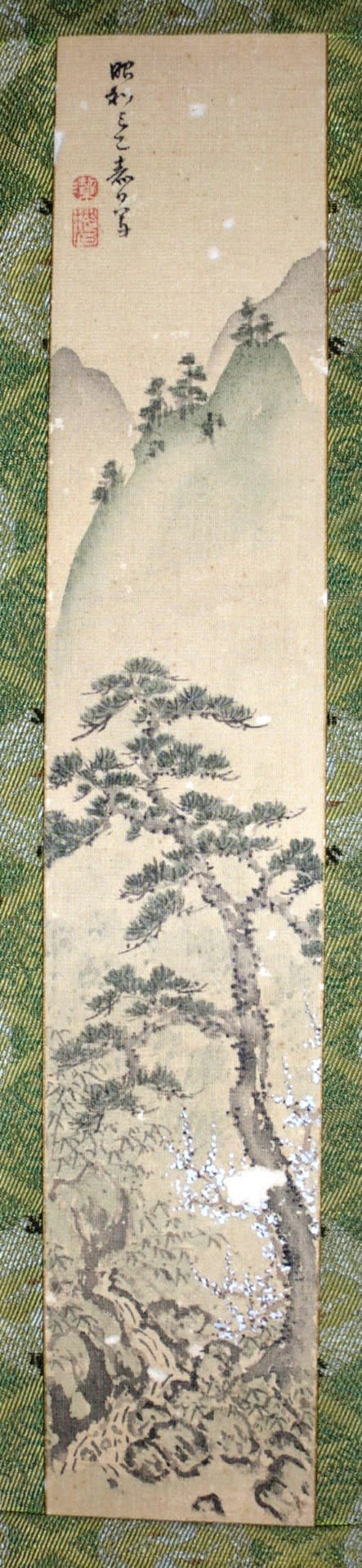

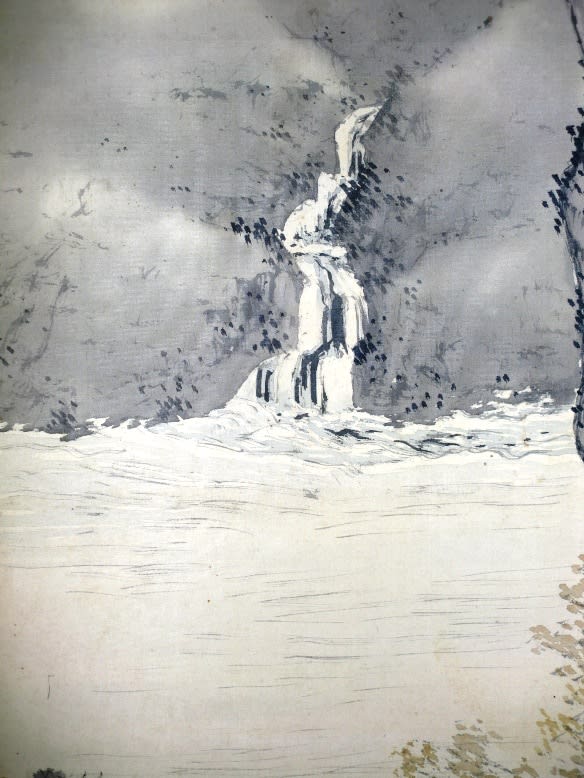

さて本日は「漁樵問答」を描いた作品です。本ブログをお読みの方はすでにご存知の画題かと思います。我が郷里の画家「倉田松涛」の力作のひとつです。

漁樵問答図 倉田松涛筆 その17

絹本水墨着色紙軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:横552*縦1940 画サイズ:横413*縦1265

![]()

賛より大正7年(1918年)の作。倉田松濤が51歳の力作。

![]()

画題は「漁師と樵の懇談」。漁師と樵が出会う。魚を釣るのが仕事の漁師と、森の木を切って暮らす樵が出会って語らっている様子からは、話が合わない内容に思えますが、一見では想像できないほどの高尚な哲学談義かもしれません。

![]()

「知性というのは、外見ではなく内に秘められてその高みを際立たせるもの」という趣旨かな。また自然があふれた土地での出会いに、ただならぬものを期待するというイメージの展開は、時代を超えて感じさせる趣があります。

![]()

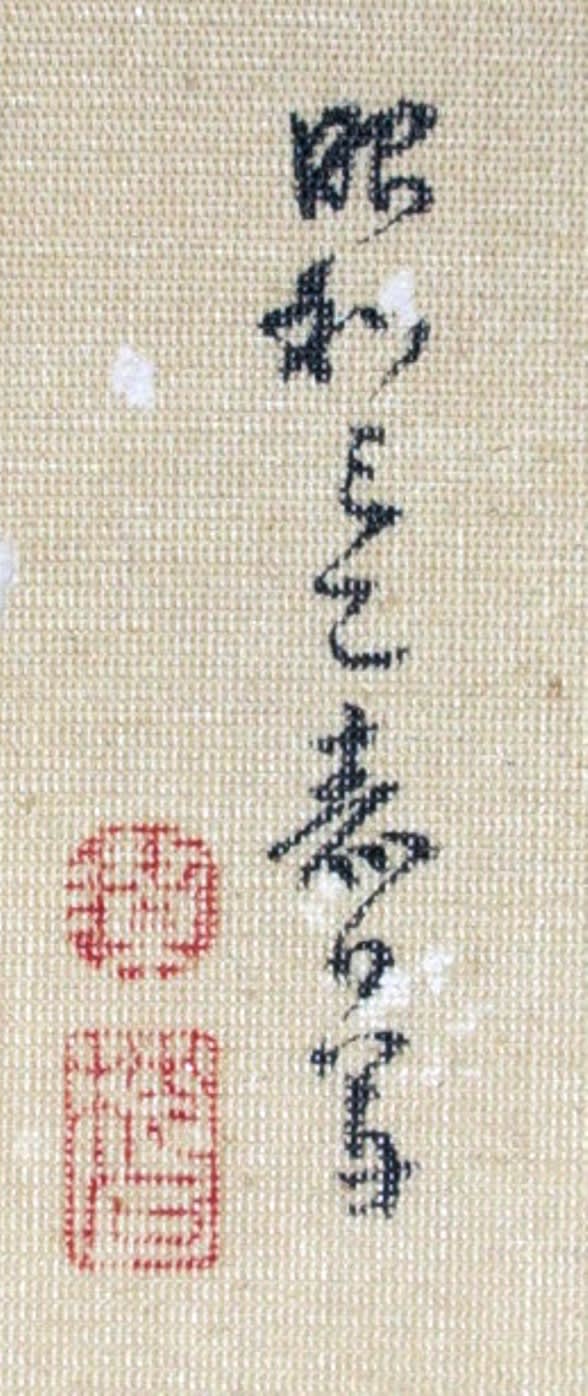

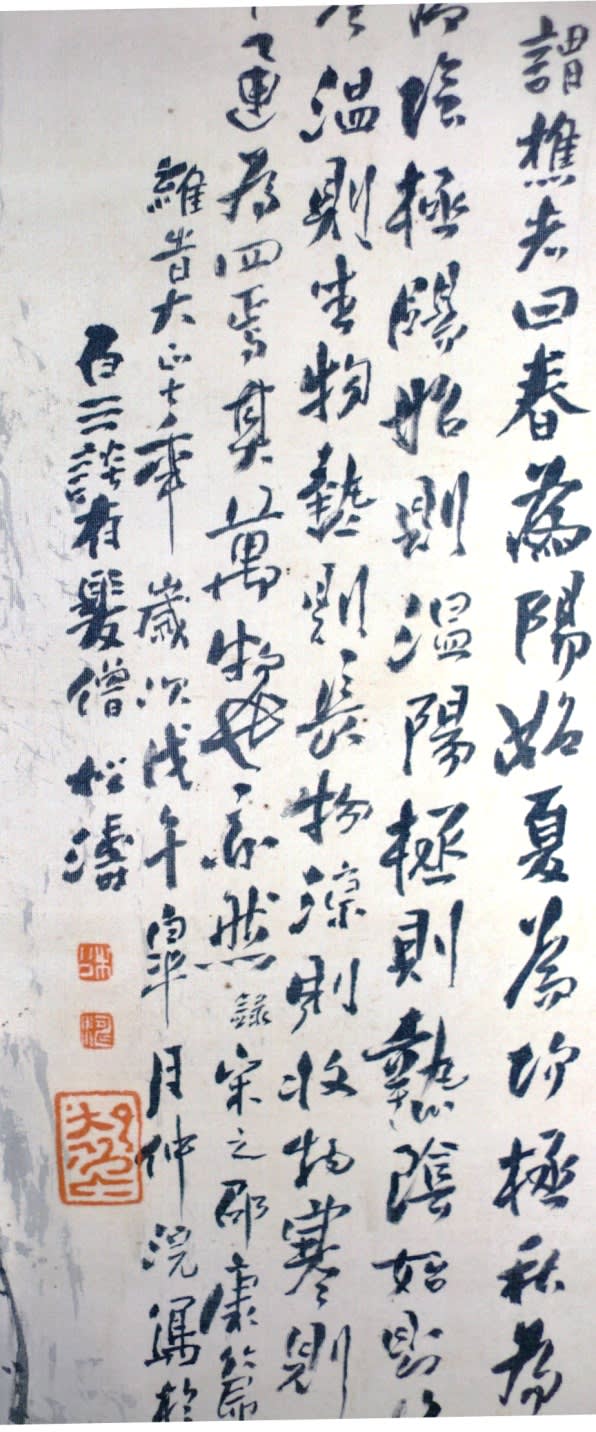

「漁者謂樵夫曰 春為陽始 夏為陽極 秋為隂始 冬為隂極 陽始則温 陽極則熱 隂始則源 隂極則寒 温則生物 熱則長物 涼則収物 寒即殺物 皆一氣其用□為四季 其萬物也亦然 録宋之郡康篇 漁樵對問第十三章 維告大正七年歳次戊午皐月仲浣 写於東都牛飼三俳画精舎静聴 百三談有髪僧松涛」とあります。

![]()

「春夏秋冬、暖かくなり、暑くなり、涼しくなり、寒くなる・・。万物というのはそういうものである。」という賛か・・・?

![]()

万物はただそういうものであるということを魚を釣るのが仕事の漁師と、森の木を切って暮らす樵は自然を生業としているがゆえに肝に銘じているということか。

![]()

人というものは金銭、地位、名誉といったものにこだわりがちだが、そのことを気に病むほど人間はつまらないものに成り下がっていくという・・。時の流れはただ春夏秋冬・・。

![]()

***************************

倉田松濤:明治~大正期の日本画家。慶応3年(1867)生~昭和3年(1928)歿。秋田県出身。巽画会・日本美術協会会員。

![]()

幼い時から平福穂庵に師事。特異な画家といわれ、匂いたつような濃厚な筆で一種異様な宗教画(仏画)をのこした。少年時代から各地を転々とし、大正期初の頃には東京牛込に住んだ。この頃より尾崎紅葉らと親交を深め、帝展にも数回入選し世評を高くした。

![]()

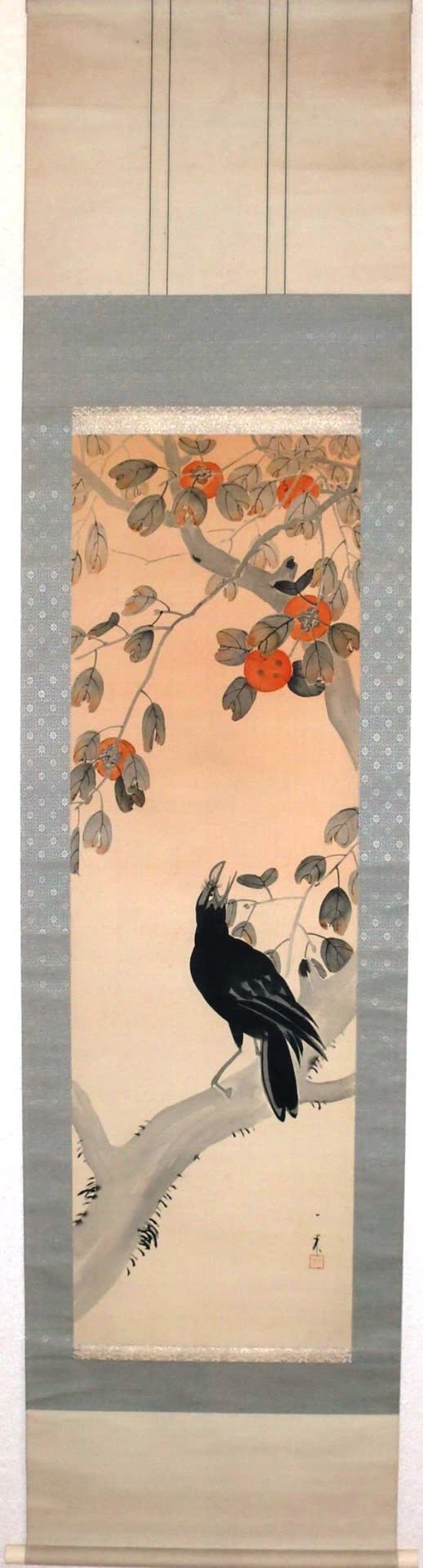

宗教画の他に花鳥も得意とし、俳画にも関心が高く「俳画帳」などの著作もある。豪放磊落な性格でしられ、酒を好み、死の床に臨んだ際にも鼻歌交じりで一句を作ったという逸話もある。落款「百三談画房」、雅号は「百三談主人」など。

***************************

![]()

自信作なのか、大きな遊印を右下に押印しています。

本人の言動に礼節や仁義が欠ける者はいくら道義を説いても屁理屈にしか見えないものです。当たり前のことですがね・・・。ただそのことを肝に銘じて置かないと、勘違いをして自分のほうが「立派」、もしくは「立派なことをしてきた」と思って接していると誰も心からは慕ってくれない。

さて本日は「漁樵問答」を描いた作品です。本ブログをお読みの方はすでにご存知の画題かと思います。我が郷里の画家「倉田松涛」の力作のひとつです。

漁樵問答図 倉田松涛筆 その17

絹本水墨着色紙軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:横552*縦1940 画サイズ:横413*縦1265

賛より大正7年(1918年)の作。倉田松濤が51歳の力作。

画題は「漁師と樵の懇談」。漁師と樵が出会う。魚を釣るのが仕事の漁師と、森の木を切って暮らす樵が出会って語らっている様子からは、話が合わない内容に思えますが、一見では想像できないほどの高尚な哲学談義かもしれません。

「知性というのは、外見ではなく内に秘められてその高みを際立たせるもの」という趣旨かな。また自然があふれた土地での出会いに、ただならぬものを期待するというイメージの展開は、時代を超えて感じさせる趣があります。

「漁者謂樵夫曰 春為陽始 夏為陽極 秋為隂始 冬為隂極 陽始則温 陽極則熱 隂始則源 隂極則寒 温則生物 熱則長物 涼則収物 寒即殺物 皆一氣其用□為四季 其萬物也亦然 録宋之郡康篇 漁樵對問第十三章 維告大正七年歳次戊午皐月仲浣 写於東都牛飼三俳画精舎静聴 百三談有髪僧松涛」とあります。

「春夏秋冬、暖かくなり、暑くなり、涼しくなり、寒くなる・・。万物というのはそういうものである。」という賛か・・・?

万物はただそういうものであるということを魚を釣るのが仕事の漁師と、森の木を切って暮らす樵は自然を生業としているがゆえに肝に銘じているということか。

人というものは金銭、地位、名誉といったものにこだわりがちだが、そのことを気に病むほど人間はつまらないものに成り下がっていくという・・。時の流れはただ春夏秋冬・・。

***************************

倉田松濤:明治~大正期の日本画家。慶応3年(1867)生~昭和3年(1928)歿。秋田県出身。巽画会・日本美術協会会員。

幼い時から平福穂庵に師事。特異な画家といわれ、匂いたつような濃厚な筆で一種異様な宗教画(仏画)をのこした。少年時代から各地を転々とし、大正期初の頃には東京牛込に住んだ。この頃より尾崎紅葉らと親交を深め、帝展にも数回入選し世評を高くした。

宗教画の他に花鳥も得意とし、俳画にも関心が高く「俳画帳」などの著作もある。豪放磊落な性格でしられ、酒を好み、死の床に臨んだ際にも鼻歌交じりで一句を作ったという逸話もある。落款「百三談画房」、雅号は「百三談主人」など。

***************************

自信作なのか、大きな遊印を右下に押印しています。