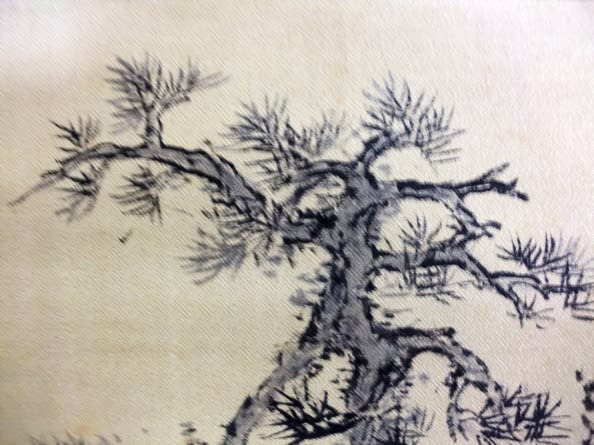

牛は「真実の自己の喩え」・・、真実の自己を探し、暴れまくる自己を御し、おとなしくなった牛に乗って山を降りる図かな? ただし風雨の中・・、通常は笛を吹いた牧童でのんびりした作品が多いのですが・・。

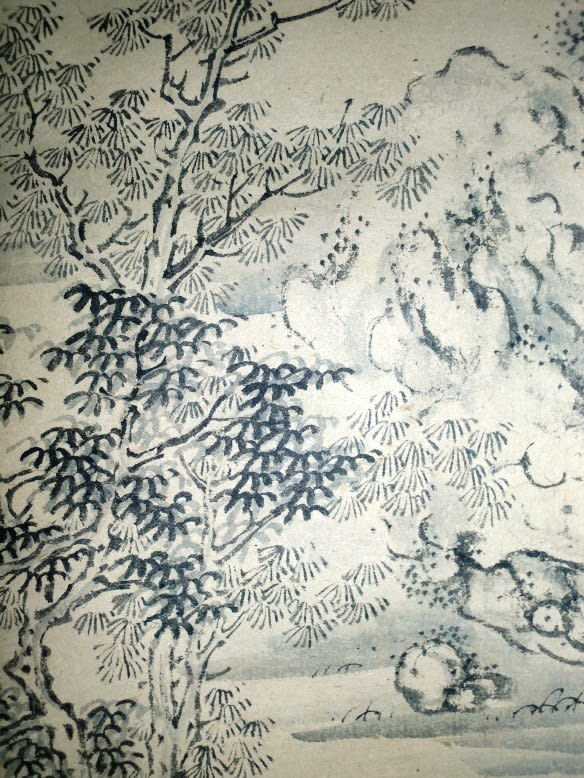

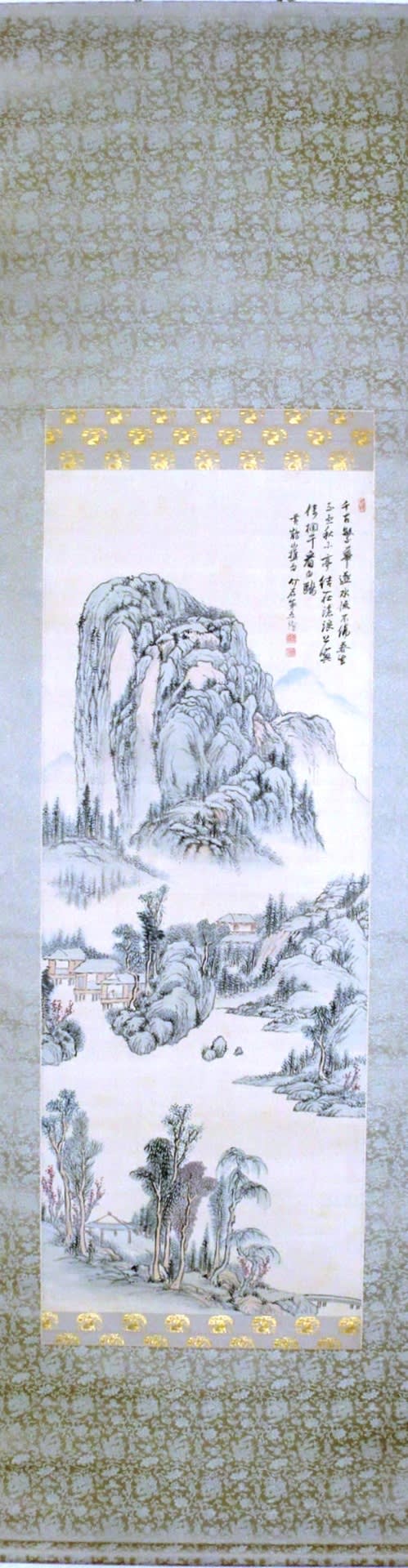

風雨牧童図 寺崎廣業筆 その33

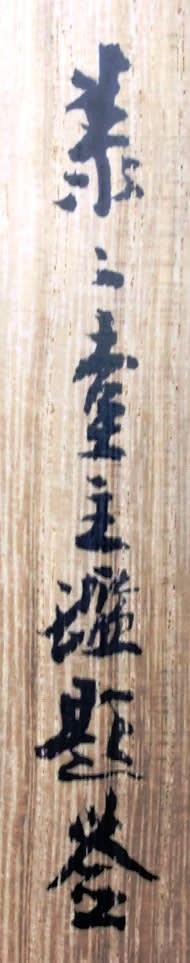

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 鳥谷幡山鑑定極箱二重箱 藤井家所蔵印 作品領収書付

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横260*縦350

![]()

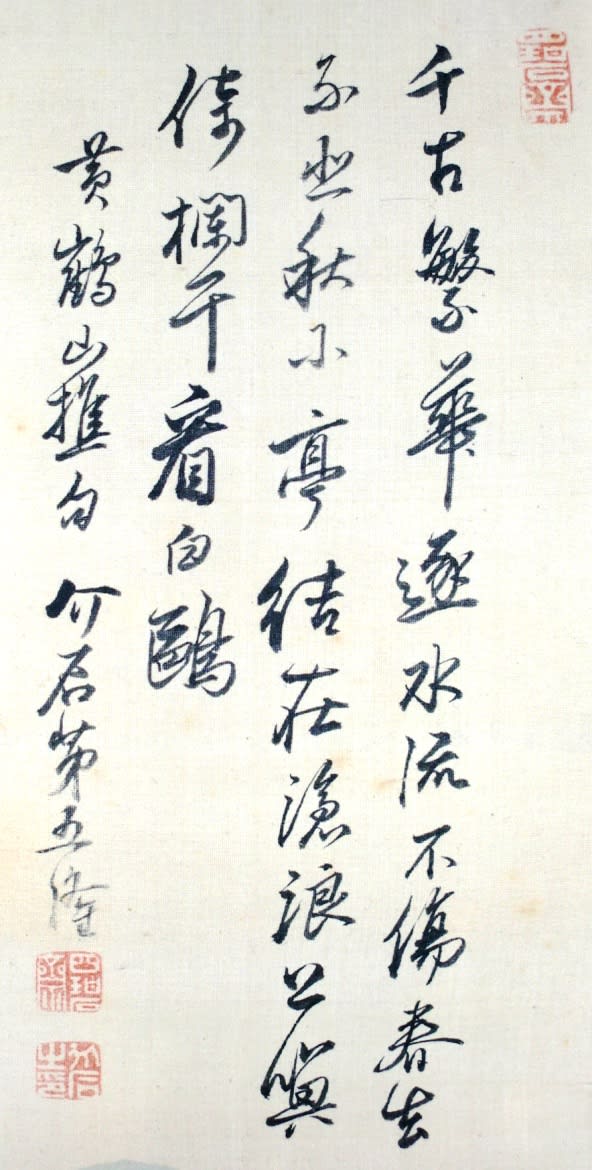

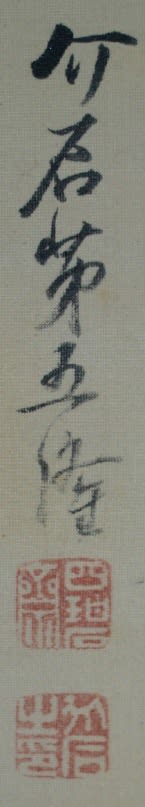

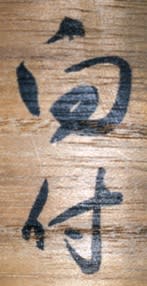

落款は「二本廣業」、印章は「廣業」の朱文白丸印が押印されています。印章は目下確認中です。

![]()

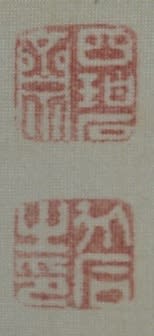

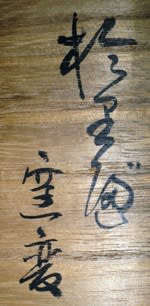

鳥谷幡山による鑑定は昭和9年のものです。

![]()

平成3年の購入時と思われる領収書が同封されており「18万円」とのことです。当時としては妥当な値段でしょう。現在でもこのようにしっかりした作品は10万程度で売られていることがありますが少し高すぎますね。領収書の発行先は現在も営業している青山のお店のようです。

![]()

牛と牧童を描いた作品は「十牛図」が代表的で、その作品に意図するところは「人間が本来持っている仏性、真実の自己を牛に喩え、路頭に迷う童子がやがて聖なる笑いへ至る為の修行の道程を 十枚の絵に表したもの」という過程であり、10の絵で表現した作品で数多くの画家が描いています。

![]()

とくに牛の背に乗って山を下り帰路の着く題材は牧童が笛を吹く姿で描かれることが多い。

![]()

風雨の中の図ですが本作品もなんらかでその「十牛図」という題材に縁のある作品であろうと推察します。

![]()

骨董蒐集はあくまでも道楽です。余裕のある資金で余裕のある購入をするのがいいと思いますが、これはもかなりの贅沢。本当のいいものを蒐集したいなら人生をかけて数十万、百万単位の作品を購入することでしょうけど・・・![]()

![]()

下記の作品は落款から本作品と同時期の作品と推察され、郷里にある母の実家で所蔵していた作品ですが現在は行方不明です。もっか探索中・・。

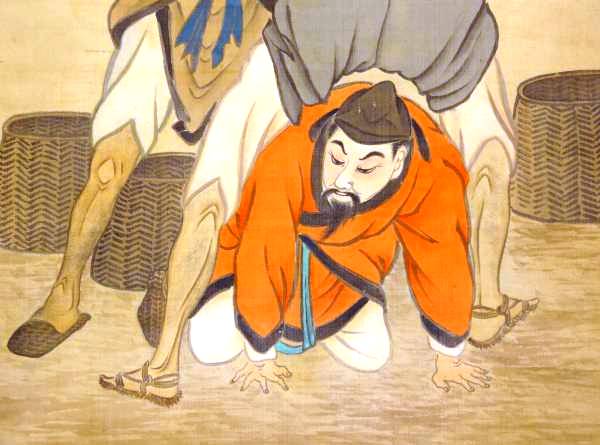

護良親王図 寺崎廣業筆

水墨着色絹本幡山鑑定箱二重箱

画サイズ:横498*縦1148

ちなみに手前は田村耕一作の鉄釉壷。

![]()

昭和24年5月26日寺崎廣業名作展出品(秋田魁新報主催) 昭和16年晩春幡山道人鑑定。

![]()

![]()

![]()

![]()

護良親王(1308年~1335年)は後醍醐天皇の皇子。落飾して尊雲と称して大塔宮ともいい、天台座主。倒幕を図り還俗、奈良・吉野・高野に潜行。諸国に令旨を発して建武中興を招来。征夷大将軍に任じられたが、のちに足利尊氏のために鎌倉に幽閉、足利直義の家臣、淵辺義博に殺された。

![]()

ちょっと暗い作品ですね。題材そのものが暗いのでやむを得ませんね。ただ、このような暗い作品は所蔵するには気が引けます。運気が逃げるらしい![]()

![]()

ネットオークションに出品されていました、40万から・・ちょっと高いので躊躇しているうちに出品がなくなりました。

![]()

![]()

大塔宮を助けた言われている十津川衆は、保元の乱(1156年)でも指矢三町、遠矢八町と武名をとどろかせた先祖を有し、勤皇の志が高い地域であったとされています。こうした気風の土地柄であることや、大軍では進行しづらく、少数でもこれと敵対することを可能とする険しい地形の利があることは、やがて建武中興から下ること532年後の文久3年(1863年)に天忠組(天誅組)動乱の舞台となったことにもつながっているようです。そう、先日投稿した藤本鉄石と繋がる・・。

さらには家内の実家近く、息子がオーナーのコンビにもある淵野辺には「護良親王の殺害を命じられた淵辺義博(現在の淵野辺の地名の由来?)は、親王を哀れんでその命を助け、淵野辺の地より現在の宮城県石巻市に送り、護良親王を逃がした」という伝説があります。

さらにさらに、暗殺を命じられた淵辺義博の時代、境川に龍池という池があり、そこに大きな龍が住み着き、村を荒らし回っていた。そこで、淵辺義博は部下を引き連れて龍退治に向かい、見事龍の目を弓矢で射抜いて退治したという伝説があります。その時、龍の体は3つに分かれて飛び散った。そこで、龍の怨霊を沈めるため、龍の頭が落ちた場所に「龍頭寺」、胴体の落ちた場所に「龍胴寺」、尾の落ちた場所に「龍尾寺」が建立されたと伝えられています。現在は、龍胴寺こと龍像寺が残っているだけですが、寺にはこの伝説が伝えられ、また境川沿いの旧鎌倉街道(八王子道、現在は民家の中)に、「龍を射た場所」というのが伝えられているとのこと。この龍像寺は禅宗である曹洞宗のお寺で家内の実家の菩提寺・・、私も曹洞宗・・・。

なにやら郷土出身の画家の筆による母の実家で所蔵していた「護良親王図」がものすごく縁深い作品のように思えてきて・・![]()

骨董とは縁・・、蒐集した作品は徹底的に調べるのが良い、もちろん調べるだけ奥の深い作品であることが条件です。残念ながら現在は当方は子育て中につき、なかなか調べる時間がとれません![]()

風雨牧童図 寺崎廣業筆 その33

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 鳥谷幡山鑑定極箱二重箱 藤井家所蔵印 作品領収書付

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横260*縦350

落款は「二本廣業」、印章は「廣業」の朱文白丸印が押印されています。印章は目下確認中です。

鳥谷幡山による鑑定は昭和9年のものです。

平成3年の購入時と思われる領収書が同封されており「18万円」とのことです。当時としては妥当な値段でしょう。現在でもこのようにしっかりした作品は10万程度で売られていることがありますが少し高すぎますね。領収書の発行先は現在も営業している青山のお店のようです。

牛と牧童を描いた作品は「十牛図」が代表的で、その作品に意図するところは「人間が本来持っている仏性、真実の自己を牛に喩え、路頭に迷う童子がやがて聖なる笑いへ至る為の修行の道程を 十枚の絵に表したもの」という過程であり、10の絵で表現した作品で数多くの画家が描いています。

とくに牛の背に乗って山を下り帰路の着く題材は牧童が笛を吹く姿で描かれることが多い。

風雨の中の図ですが本作品もなんらかでその「十牛図」という題材に縁のある作品であろうと推察します。

骨董蒐集はあくまでも道楽です。余裕のある資金で余裕のある購入をするのがいいと思いますが、これはもかなりの贅沢。本当のいいものを蒐集したいなら人生をかけて数十万、百万単位の作品を購入することでしょうけど・・・

下記の作品は落款から本作品と同時期の作品と推察され、郷里にある母の実家で所蔵していた作品ですが現在は行方不明です。もっか探索中・・。

護良親王図 寺崎廣業筆

水墨着色絹本幡山鑑定箱二重箱

画サイズ:横498*縦1148

ちなみに手前は田村耕一作の鉄釉壷。

昭和24年5月26日寺崎廣業名作展出品(秋田魁新報主催) 昭和16年晩春幡山道人鑑定。

護良親王(1308年~1335年)は後醍醐天皇の皇子。落飾して尊雲と称して大塔宮ともいい、天台座主。倒幕を図り還俗、奈良・吉野・高野に潜行。諸国に令旨を発して建武中興を招来。征夷大将軍に任じられたが、のちに足利尊氏のために鎌倉に幽閉、足利直義の家臣、淵辺義博に殺された。

ちょっと暗い作品ですね。題材そのものが暗いのでやむを得ませんね。ただ、このような暗い作品は所蔵するには気が引けます。運気が逃げるらしい

ネットオークションに出品されていました、40万から・・ちょっと高いので躊躇しているうちに出品がなくなりました。

大塔宮を助けた言われている十津川衆は、保元の乱(1156年)でも指矢三町、遠矢八町と武名をとどろかせた先祖を有し、勤皇の志が高い地域であったとされています。こうした気風の土地柄であることや、大軍では進行しづらく、少数でもこれと敵対することを可能とする険しい地形の利があることは、やがて建武中興から下ること532年後の文久3年(1863年)に天忠組(天誅組)動乱の舞台となったことにもつながっているようです。そう、先日投稿した藤本鉄石と繋がる・・。

さらには家内の実家近く、息子がオーナーのコンビにもある淵野辺には「護良親王の殺害を命じられた淵辺義博(現在の淵野辺の地名の由来?)は、親王を哀れんでその命を助け、淵野辺の地より現在の宮城県石巻市に送り、護良親王を逃がした」という伝説があります。

さらにさらに、暗殺を命じられた淵辺義博の時代、境川に龍池という池があり、そこに大きな龍が住み着き、村を荒らし回っていた。そこで、淵辺義博は部下を引き連れて龍退治に向かい、見事龍の目を弓矢で射抜いて退治したという伝説があります。その時、龍の体は3つに分かれて飛び散った。そこで、龍の怨霊を沈めるため、龍の頭が落ちた場所に「龍頭寺」、胴体の落ちた場所に「龍胴寺」、尾の落ちた場所に「龍尾寺」が建立されたと伝えられています。現在は、龍胴寺こと龍像寺が残っているだけですが、寺にはこの伝説が伝えられ、また境川沿いの旧鎌倉街道(八王子道、現在は民家の中)に、「龍を射た場所」というのが伝えられているとのこと。この龍像寺は禅宗である曹洞宗のお寺で家内の実家の菩提寺・・、私も曹洞宗・・・。

なにやら郷土出身の画家の筆による母の実家で所蔵していた「護良親王図」がものすごく縁深い作品のように思えてきて・・

骨董とは縁・・、蒐集した作品は徹底的に調べるのが良い、もちろん調べるだけ奥の深い作品であることが条件です。残念ながら現在は当方は子育て中につき、なかなか調べる時間がとれません

家内はダウン、私もダウン、やがて息子もダウン・・

家内はダウン、私もダウン、やがて息子もダウン・・ 、で朝になりました。ぐっすり寝たようで朝は上機嫌

、で朝になりました。ぐっすり寝たようで朝は上機嫌

、バレンタインデーのお返し・・、さらにもうすぐ家内の誕生日らしい

、バレンタインデーのお返し・・、さらにもうすぐ家内の誕生日らしい

」

」

で購入して、寝ている脇にしばらく掛けていたのですが、「なかなか

で購入して、寝ている脇にしばらく掛けていたのですが、「なかなか 」というのが正直な感想です。

」というのが正直な感想です。