引越しに際して仏壇がを運び込んだ。亡くなった父や義父、家内のほかに犬が二匹、写真として飾られている。茶毛のパグと黒毛のパグである。茶毛のパグは名前を「大五郎」と称しました。知人に犬を飼う人の紹介を頼まれて一日だけ預かったのだが、完全に情が移ってしまい、ペット禁止のアパートでかうことになった。子供の頃から大学生まで秋田犬やコリー犬など多くを飼っていたことがありましたが、自分が社会人になってからは初めての飼い犬でした。

大家さんやアパートに住人に言い訳するのに、母を病気にしたりしましたが、ほどなく現場が終わり引越しとなり、ペットを飼うことが可能な借家を借りました。今ほどペットに対する理解の無い時代でペットを飼える借家は非常に少ないものでした。

それから仙台に引っ越すなどを経て15年以上生きてくれました。散歩となると玄関の扉に体当たりするなど元気な犬でしたが、年とともに失尿などが始まり、老犬の世話はたいへんでした。いつかはわが身です・・。しまいにはウンチまで家の中でする始末でしたが、申し訳なさそうな顔をする大五郎を叱るわけにもいかず、ただただ頭をなでてやるだけでした。

黒毛のパグは「木米」と称し、こちらはさらにやたら元気な犬でしたが、家内の看護時や亡くなった後は義妹が飼って面倒をみてくれました。義妹は看護士なのでなにかと老後の「木米」は幸せであったろうと思います。

老後はいかに粋に暮らせるか、いかにスマートに死を迎えられるかはなかなか人も犬もままにならぬもののようです。

さて本日の作品は中国の明末の赤絵を蒐集していると避けては通れない安南焼です。景徳鎮などの中国の影響をかなり受けているので、時として中国のものと混同されることがあります。

古呉須安南染付 青花蓮花文八寸皿

合箱入

口径240*高台径150*高さ57

![]()

18世紀頃の作ということですが、詳細は不明です。景徳鎮の芙蓉手を模倣した安南で製作された作品と思われます。品質のよい景徳鎮の輸出が解禁したため、安南焼が瞬く間に市場が失われ、その歴史の幕を下ろしましたが、その当時の作(明末~清初)と推察されます。高内内には柿渋釉が施されているのが特徴で呉須も黒っぽい感じです。

![]()

安南焼は室町時代末期~江戸時代に安南 (ベトナム) から渡来した焼物で茶人に好まれた。無地安南,呉須安南,安南青磁,安南赤絵,安南絞り手 (染付) などの種類があります。胎土は白色ですが,釉 (うわぐすり) は青みがかっています。ベトナムの焼き物の総称として用いられている言葉です。 現在のベトナムと中国との国境付近は、その昔Annamと呼ばれていたそうです。

![]()

安南焼の歴史の基本的なことは理解しておく必要があります。

*************************************************

補足説明

第一期:初期安南焼

元の時代に中東あたりから優質呉須が輸入され、初めて景徳鎮で染付け器の製作が始まりました。呉須の輸入は2つルートがあります。海上ルートは南シナ海経由、陸上ルートの雲南省経由でした。いずれも安南に近い。元軍の侵入の繰り返しおよび、明初期の占領により、景徳鎮の染付器が安南人に認識され、かつ呉須が入手しやすいため、安南焼の始まりです。

初期の安南焼は主に元青花、明早期青花の様式と模様を安南風にアレンジしたもので、自備自用なので、生産量はそれほど多くはありません。民用品は安南特色の絵付けが多いですが、現地王府用に仕上げの良い、中国明宮廷風のものも作られています。この時期のものは輸出がないため、あまり認識が薄いので、現在日本で言う”安南焼”は基本的に第二期のものです。

第二期:貿易期安南焼

明軍が安南を撤退した大きな理由は東海上の不穏です。明初めから中国福建沿岸を晒す倭賊がありまして、時々”海禁令”が発された(出海及び入港禁止)。永楽年に鄭和が大艦隊を連れて南洋を巡歴したから、一時海が穏やかになり、明軍が安南侵攻が出来た理由でもあった。しかし、永楽以降および倭賊が倡厥したため、再度海禁令が発され、厳しい時期では、沿岸住民が内陸へ遷移され、海上貿易も禁止された。こんな状態が明の後期の始まりの隆慶年まで続いた。明中期の厳しい海禁令が安南焼に貿易のチャンスを与えた。中国陶磁貿易の代わりとして、安南焼が発展した。現在日本、琉球群島、台湾、東南アジアなどで発見された安南焼と呼ばれるものはこの貿易期の物です。特徴として、明の民窯物や、福建、雲南あたりの様式を基本にした安南風アレンジ絵付けです。呉須は雲南省から持ち込んだもので、第一期より明快な色をしています。

参考作品

![]()

安南焼の終結

明隆慶年に海禁解消した。広東にて貿易司を開設し、海上貿易を再開した。明正徳年雲南から優良呉須が入手した景徳鎮が祥瑞焼を生み出した。日本へ少量に輸出されたが、南方へはほとんど輸出されていません。隆慶年は4年間だけで短いが、時代が萬暦、天啓など明末へ。

明末期、輸出量を答えるため、景徳鎮が染付大量製造しています。古染付と呼ばれるものはほとんど海外貿易用です。東インド会社からの注文された欧羅巴への輸出品は、日本では”芙蓉手”と呼ばれます。品質のよい景徳鎮ものが解禁されたため、安南焼きが瞬く市場が失われ、その歴史の幕が下ろした。ちなみに、中国広東、福建沿岸は明末の海上貿易期の刺激で、多くの窯を開いた、徳化窯白磁、彰州窯呉須手などが生まれました。安南地方は明末~清初に及び台湾福建あたりの色絵器(交趾焼)を目に付け、安南色絵(交趾焼に含まれる)が始まりました。

*************************************************

安南焼にも例に漏れず贋作があるようで、下記の文章が参考になります。

*************************************************

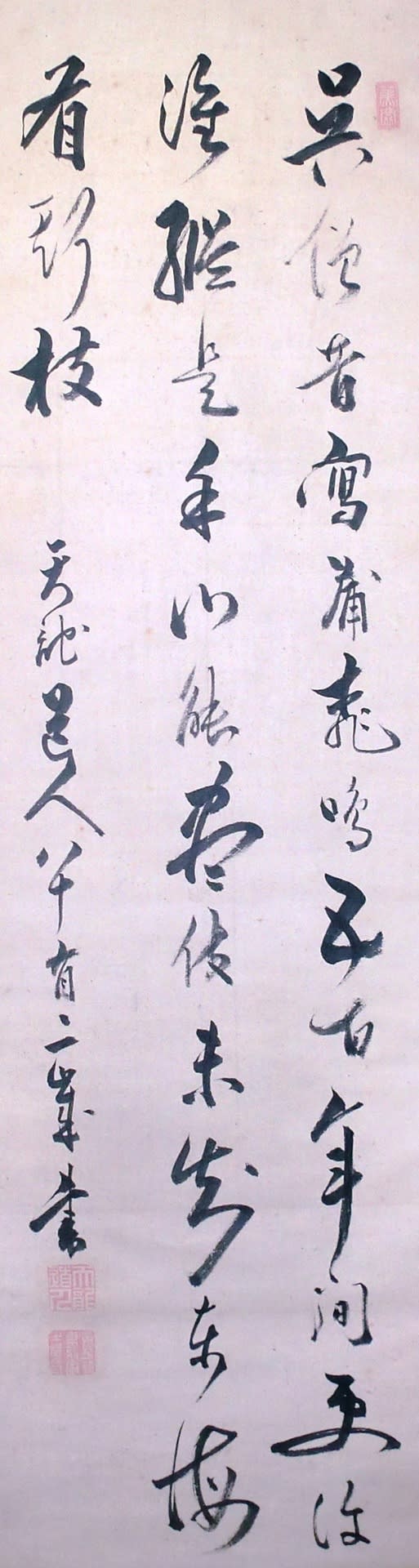

ベトナムには中国の安南都護府が置かれていたことがあり、かくてベトナム古陶器を「安南」(英語でアンナミーズ)と呼び慣わしている。その歴史からみても中国の直接的な影響下にあり、15,6世紀の染付けなど中国の元末から明朝へかけての器形・文様を直模している。磁器土としてはやや軟質な灰白色を帯びた胎土と、そこから必然的に出る微細な貫入がなければ(すなわち遠目には)中国の景徳鎮磁器そのものと言ってよいものである。17世紀以降になると作風は崩れ、染付けも黒っぽく、しかも文様が流れたものが増えたが、日本ではかえってこれが「安南絞り手」と称して茶人が珍重した。中国のものと比して総じて土が軟質なためか、きびしさがなく、ややくだけていて親しみやすい。発掘品の多い真作は使用され続けたために入る貫入の汚れがほとんどない。

贋作もあり、ほとんどが染付で茶碗・合子(香合)・花入・水指・酒盃などの日本向けのものが多い。贋作は黒っぽい呉州の色・文様の描き方・灰青色を帯びた冴えない磁肌・粗い貫入にしみ込んだ汚れ、以下のも古色蒼然とした趣があるが、文様は15世紀、釉色・呉州の色・にじみ方が17世紀ものに近いなどの矛盾がみつかる。

*************************************************

貴重品「安南赤絵の皿」

現存する安南赤絵で、色が残っているものは極めて珍しいとのこと。数も少なく同時に焼かれた安南染付が100枚あると、赤絵はその内の1枚ぐらいという。

![]()

上記作品についての安南焼についての説明は下記のとおりです。

*************************************************

安南焼とは、現在のベトナムで作られた焼物の総称である。その名は679年に中国の唐王朝がベトナム統治の為に、現在のハノイに置いた軍事期間・安南都御符に由来する。その為常に中国の影響を受けてきたが、大きな発展を遂げたのは12世紀頃のベトナム李王朝の時代であった。

その形は唐や宋の陶磁器を模しており、白磁と青磁を中心に褐釉、鉄絵、緑釉などが幅広く作られ、東南アジアでは圧倒的な規模を誇った。その後14世紀後半になると、中国の景徳鎮に倣い青花磁器が作られるようになった。

![]()

しかしその色は景徳鎮に比べるとやや暗くくすんでいる。これは中国がイスラム圏から輸入した質の高い呉須を使っていたのに対し、安南は国産の質の低い呉須を使っていたからである。また絵付けの線は土と釉薬のせいでそのほとんどが滲んでいる。

![]()

ベトナムでは良質のカオリンが取れず、これでは青花の色が映えないために、生地に白土を化粧がけしていたのである。しかしその白土は粒子が粗く、いくら繊細な絵付けを施しても呉須がすぐに白土に吸収されてしまう。また釉薬は不純物を多く含んでいるため、透明度が低く結果的に絵付けがぼやけてしまう。絵柄は蓮の花びらを簡略化したものがほとんどで、これが安南焼の青花かどうかを見極める決め手のひとつとなっている。

![]()

15世紀になると、赤や緑や黄色の顔料を用いた赤絵が作られるようになったが、中国に比べ低い温度で焼き付けるために釉薬が剥がれやすく、すぐに色が褪せてしまう。しかし室町時代の茶人たちは、その素朴さの中に詫び茶に通じる簡素な美を見出した。なかでも呉須が滲んで流れるような景色になった青花は、藍染の絞りに似ていることから絞手と呼ばれ珍重されている。

![]()

*************************************************

安南焼に関する本ブログに投稿された主な作品

伝安南絞り手茶碗合箱

口径126*高台径60*高さ75

![]()

青花安南茶碗(補修品)その3 17~18世紀

合箱

口径145*高台径*高さ63

![]()

安南染付鳥草花文様茶碗合箱杉製

口径110*高さ78*高台径60

![]()

現在家内の実家で飼っている犬は柴犬。子犬の時代を経ていないとなかなかこちらの言うことをきいてくれませんね。息子も同じかな?

大家さんやアパートに住人に言い訳するのに、母を病気にしたりしましたが、ほどなく現場が終わり引越しとなり、ペットを飼うことが可能な借家を借りました。今ほどペットに対する理解の無い時代でペットを飼える借家は非常に少ないものでした。

それから仙台に引っ越すなどを経て15年以上生きてくれました。散歩となると玄関の扉に体当たりするなど元気な犬でしたが、年とともに失尿などが始まり、老犬の世話はたいへんでした。いつかはわが身です・・。しまいにはウンチまで家の中でする始末でしたが、申し訳なさそうな顔をする大五郎を叱るわけにもいかず、ただただ頭をなでてやるだけでした。

黒毛のパグは「木米」と称し、こちらはさらにやたら元気な犬でしたが、家内の看護時や亡くなった後は義妹が飼って面倒をみてくれました。義妹は看護士なのでなにかと老後の「木米」は幸せであったろうと思います。

老後はいかに粋に暮らせるか、いかにスマートに死を迎えられるかはなかなか人も犬もままにならぬもののようです。

さて本日の作品は中国の明末の赤絵を蒐集していると避けては通れない安南焼です。景徳鎮などの中国の影響をかなり受けているので、時として中国のものと混同されることがあります。

古呉須安南染付 青花蓮花文八寸皿

合箱入

口径240*高台径150*高さ57

18世紀頃の作ということですが、詳細は不明です。景徳鎮の芙蓉手を模倣した安南で製作された作品と思われます。品質のよい景徳鎮の輸出が解禁したため、安南焼が瞬く間に市場が失われ、その歴史の幕を下ろしましたが、その当時の作(明末~清初)と推察されます。高内内には柿渋釉が施されているのが特徴で呉須も黒っぽい感じです。

安南焼は室町時代末期~江戸時代に安南 (ベトナム) から渡来した焼物で茶人に好まれた。無地安南,呉須安南,安南青磁,安南赤絵,安南絞り手 (染付) などの種類があります。胎土は白色ですが,釉 (うわぐすり) は青みがかっています。ベトナムの焼き物の総称として用いられている言葉です。 現在のベトナムと中国との国境付近は、その昔Annamと呼ばれていたそうです。

安南焼の歴史の基本的なことは理解しておく必要があります。

*************************************************

補足説明

第一期:初期安南焼

元の時代に中東あたりから優質呉須が輸入され、初めて景徳鎮で染付け器の製作が始まりました。呉須の輸入は2つルートがあります。海上ルートは南シナ海経由、陸上ルートの雲南省経由でした。いずれも安南に近い。元軍の侵入の繰り返しおよび、明初期の占領により、景徳鎮の染付器が安南人に認識され、かつ呉須が入手しやすいため、安南焼の始まりです。

初期の安南焼は主に元青花、明早期青花の様式と模様を安南風にアレンジしたもので、自備自用なので、生産量はそれほど多くはありません。民用品は安南特色の絵付けが多いですが、現地王府用に仕上げの良い、中国明宮廷風のものも作られています。この時期のものは輸出がないため、あまり認識が薄いので、現在日本で言う”安南焼”は基本的に第二期のものです。

第二期:貿易期安南焼

明軍が安南を撤退した大きな理由は東海上の不穏です。明初めから中国福建沿岸を晒す倭賊がありまして、時々”海禁令”が発された(出海及び入港禁止)。永楽年に鄭和が大艦隊を連れて南洋を巡歴したから、一時海が穏やかになり、明軍が安南侵攻が出来た理由でもあった。しかし、永楽以降および倭賊が倡厥したため、再度海禁令が発され、厳しい時期では、沿岸住民が内陸へ遷移され、海上貿易も禁止された。こんな状態が明の後期の始まりの隆慶年まで続いた。明中期の厳しい海禁令が安南焼に貿易のチャンスを与えた。中国陶磁貿易の代わりとして、安南焼が発展した。現在日本、琉球群島、台湾、東南アジアなどで発見された安南焼と呼ばれるものはこの貿易期の物です。特徴として、明の民窯物や、福建、雲南あたりの様式を基本にした安南風アレンジ絵付けです。呉須は雲南省から持ち込んだもので、第一期より明快な色をしています。

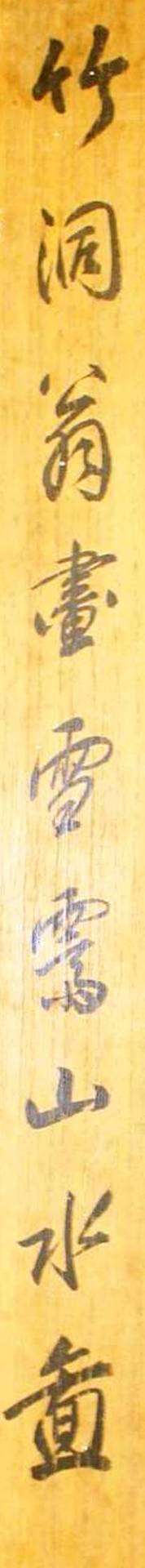

参考作品

安南焼の終結

明隆慶年に海禁解消した。広東にて貿易司を開設し、海上貿易を再開した。明正徳年雲南から優良呉須が入手した景徳鎮が祥瑞焼を生み出した。日本へ少量に輸出されたが、南方へはほとんど輸出されていません。隆慶年は4年間だけで短いが、時代が萬暦、天啓など明末へ。

明末期、輸出量を答えるため、景徳鎮が染付大量製造しています。古染付と呼ばれるものはほとんど海外貿易用です。東インド会社からの注文された欧羅巴への輸出品は、日本では”芙蓉手”と呼ばれます。品質のよい景徳鎮ものが解禁されたため、安南焼きが瞬く市場が失われ、その歴史の幕が下ろした。ちなみに、中国広東、福建沿岸は明末の海上貿易期の刺激で、多くの窯を開いた、徳化窯白磁、彰州窯呉須手などが生まれました。安南地方は明末~清初に及び台湾福建あたりの色絵器(交趾焼)を目に付け、安南色絵(交趾焼に含まれる)が始まりました。

*************************************************

安南焼にも例に漏れず贋作があるようで、下記の文章が参考になります。

*************************************************

ベトナムには中国の安南都護府が置かれていたことがあり、かくてベトナム古陶器を「安南」(英語でアンナミーズ)と呼び慣わしている。その歴史からみても中国の直接的な影響下にあり、15,6世紀の染付けなど中国の元末から明朝へかけての器形・文様を直模している。磁器土としてはやや軟質な灰白色を帯びた胎土と、そこから必然的に出る微細な貫入がなければ(すなわち遠目には)中国の景徳鎮磁器そのものと言ってよいものである。17世紀以降になると作風は崩れ、染付けも黒っぽく、しかも文様が流れたものが増えたが、日本ではかえってこれが「安南絞り手」と称して茶人が珍重した。中国のものと比して総じて土が軟質なためか、きびしさがなく、ややくだけていて親しみやすい。発掘品の多い真作は使用され続けたために入る貫入の汚れがほとんどない。

贋作もあり、ほとんどが染付で茶碗・合子(香合)・花入・水指・酒盃などの日本向けのものが多い。贋作は黒っぽい呉州の色・文様の描き方・灰青色を帯びた冴えない磁肌・粗い貫入にしみ込んだ汚れ、以下のも古色蒼然とした趣があるが、文様は15世紀、釉色・呉州の色・にじみ方が17世紀ものに近いなどの矛盾がみつかる。

*************************************************

貴重品「安南赤絵の皿」

現存する安南赤絵で、色が残っているものは極めて珍しいとのこと。数も少なく同時に焼かれた安南染付が100枚あると、赤絵はその内の1枚ぐらいという。

上記作品についての安南焼についての説明は下記のとおりです。

*************************************************

安南焼とは、現在のベトナムで作られた焼物の総称である。その名は679年に中国の唐王朝がベトナム統治の為に、現在のハノイに置いた軍事期間・安南都御符に由来する。その為常に中国の影響を受けてきたが、大きな発展を遂げたのは12世紀頃のベトナム李王朝の時代であった。

その形は唐や宋の陶磁器を模しており、白磁と青磁を中心に褐釉、鉄絵、緑釉などが幅広く作られ、東南アジアでは圧倒的な規模を誇った。その後14世紀後半になると、中国の景徳鎮に倣い青花磁器が作られるようになった。

しかしその色は景徳鎮に比べるとやや暗くくすんでいる。これは中国がイスラム圏から輸入した質の高い呉須を使っていたのに対し、安南は国産の質の低い呉須を使っていたからである。また絵付けの線は土と釉薬のせいでそのほとんどが滲んでいる。

ベトナムでは良質のカオリンが取れず、これでは青花の色が映えないために、生地に白土を化粧がけしていたのである。しかしその白土は粒子が粗く、いくら繊細な絵付けを施しても呉須がすぐに白土に吸収されてしまう。また釉薬は不純物を多く含んでいるため、透明度が低く結果的に絵付けがぼやけてしまう。絵柄は蓮の花びらを簡略化したものがほとんどで、これが安南焼の青花かどうかを見極める決め手のひとつとなっている。

15世紀になると、赤や緑や黄色の顔料を用いた赤絵が作られるようになったが、中国に比べ低い温度で焼き付けるために釉薬が剥がれやすく、すぐに色が褪せてしまう。しかし室町時代の茶人たちは、その素朴さの中に詫び茶に通じる簡素な美を見出した。なかでも呉須が滲んで流れるような景色になった青花は、藍染の絞りに似ていることから絞手と呼ばれ珍重されている。

*************************************************

安南焼に関する本ブログに投稿された主な作品

伝安南絞り手茶碗合箱

口径126*高台径60*高さ75

青花安南茶碗(補修品)その3 17~18世紀

合箱

口径145*高台径*高さ63

安南染付鳥草花文様茶碗合箱杉製

口径110*高さ78*高台径60

現在家内の実家で飼っている犬は柴犬。子犬の時代を経ていないとなかなかこちらの言うことをきいてくれませんね。息子も同じかな?

たしかに陶片なので、がたつくしね。ま~愉しむ分にはいいでしょう。

たしかに陶片なので、がたつくしね。ま~愉しむ分にはいいでしょう。

おっとこれはあくまでも骨董の見る眼のこと。

おっとこれはあくまでも骨董の見る眼のこと。