下原稿のままで投稿を忘れていた![]() 原稿です。

原稿です。

設計者である友人と勝手口の改修の打ち合わせ。隙間風で野菜の洗いなどが寒くてやれないらしいので・・。

![]()

打ち合わせ後に茶室で一服となりました。

![]()

照明や自然光で茶室の雰囲気がまったく違います。

![]()

現代の茶室は古いもの、特に流派にがんじがらめで面白くありませんね。過去の踏襲ばかりが何年続くのだろうか? にじり口は雨戸が原点で雨戸の3分の1の大きさ、扉は板が2枚半でそれがバランスが良いなどというのはとっくに解っている過去の産物。

ところでこの掃きだし用の小窓は実は外部のサッシュの鍵をかけるための窓でもあります。

![]()

それを現代でどう解釈して取り入れるのかが面白いのです。照明。エアコン、新建材、そして現代の体格、高齢化などを考慮すると私と家内の計画は予算と決められて敷地と既存の構造物からこういう茶室になったのです。

![]()

友人は自ら設計しながら、小間でのお茶は初めてらしい。そう、大工も施工者も設計も小生も初めてなのがいいのです。

![]()

作法や流派でがんじがらめでは自由な発想はなかなか生まれてこない。ただ無知でも困る。建築や茶道、材料、生活へのこだわりがないと使いやすいものや面白いものはできないようです。

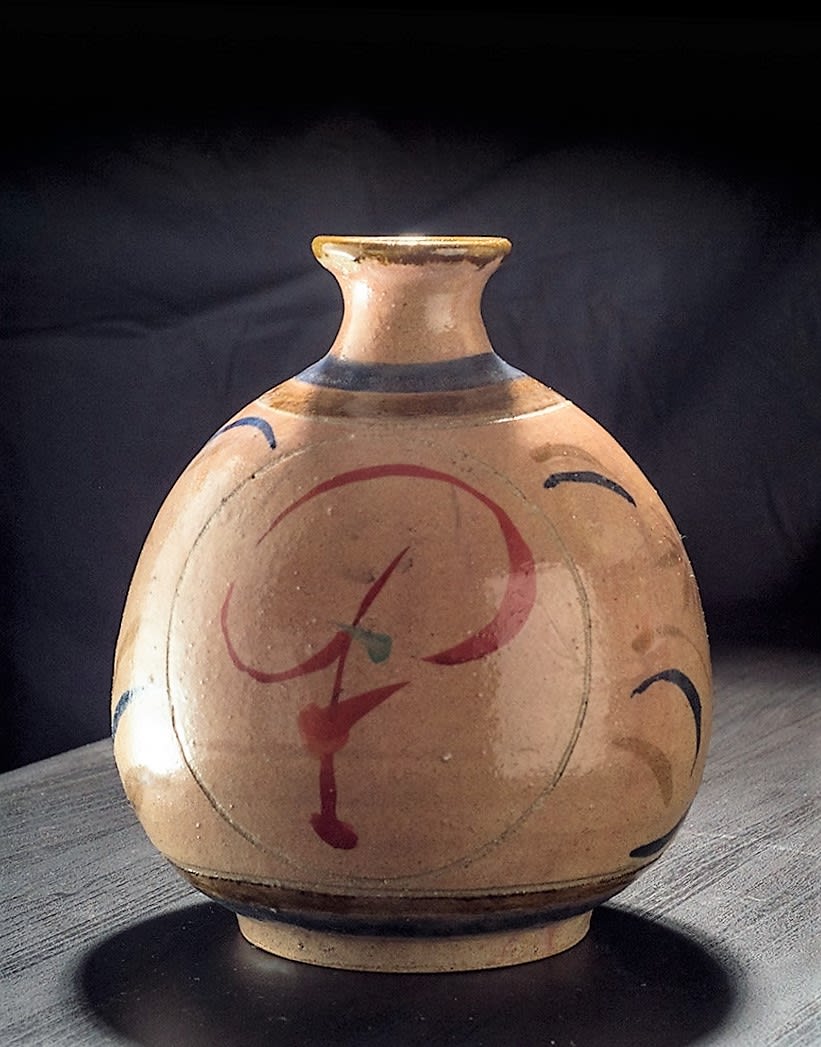

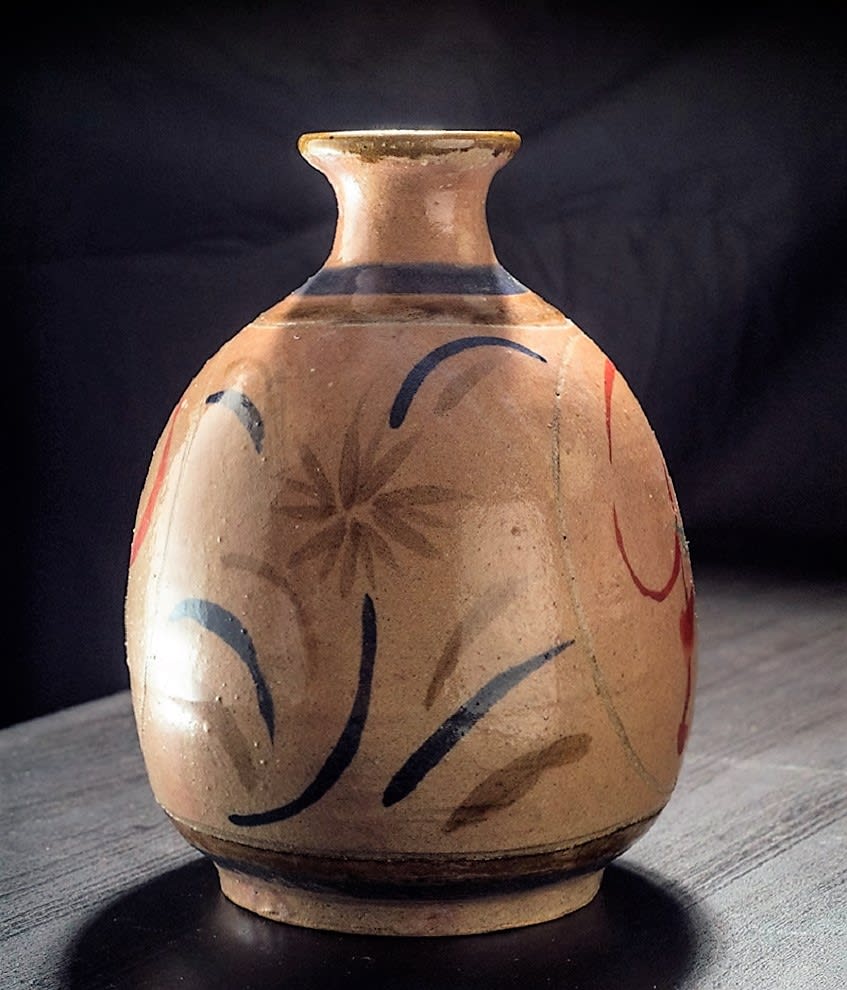

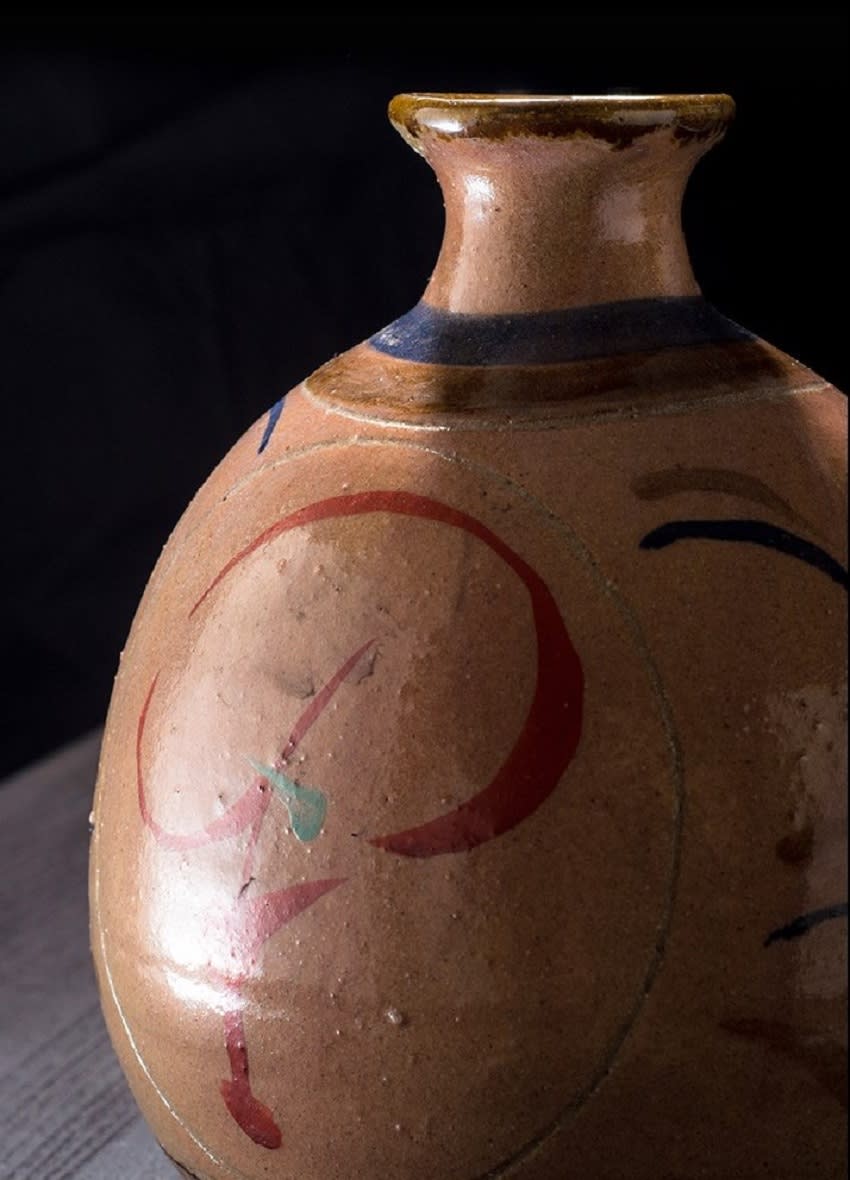

友人は掛け軸や陶磁器に質問をするのですが、どうも初歩的なところの知識が乏しいようで・・。ま~、いいか。

本日の作品はひょんなことからひょんな作品。要は理屈でともかく言っても所詮は何事も縁ということ。小生や家内の暴走を抑えた友人、茶室の知らない腕のいい大工、じっくり材料を選ぶ工務店、工期を問わない施主・・・。

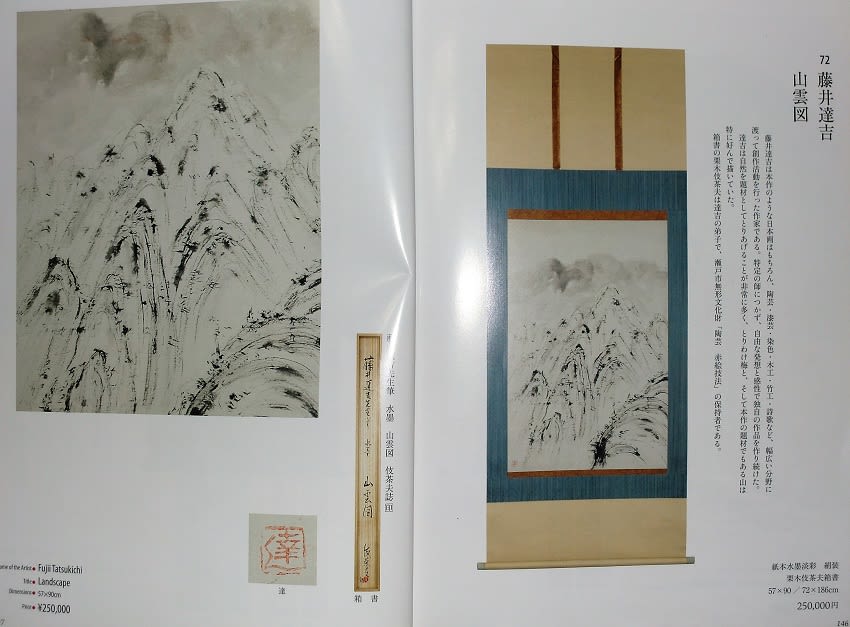

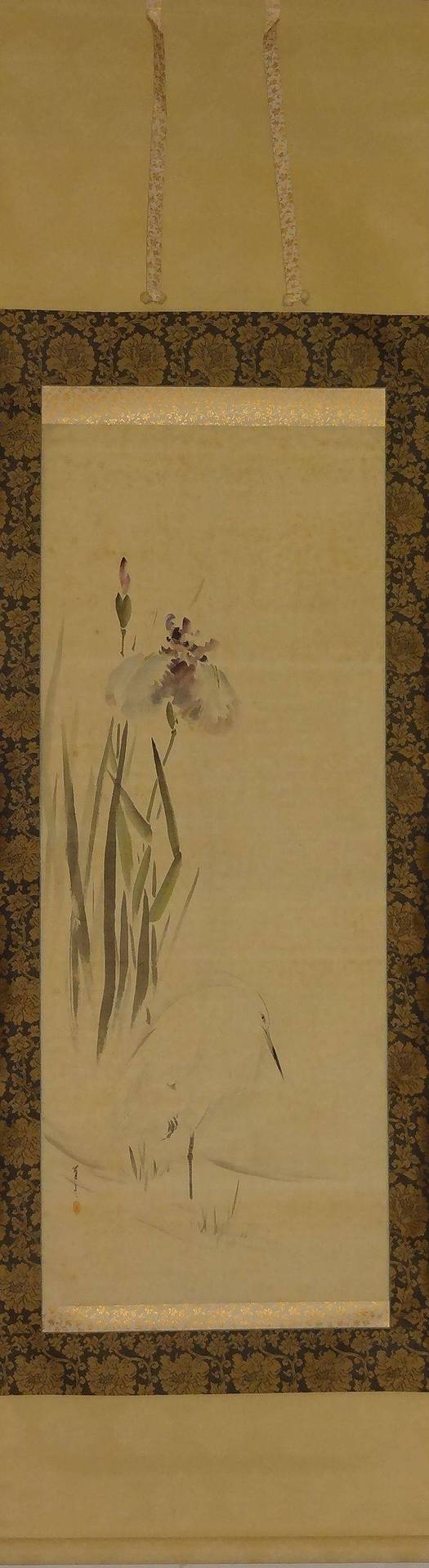

富嶽晴望 木島桜谷筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横490*縦2040 画サイズ:横360*縦1160

![]()

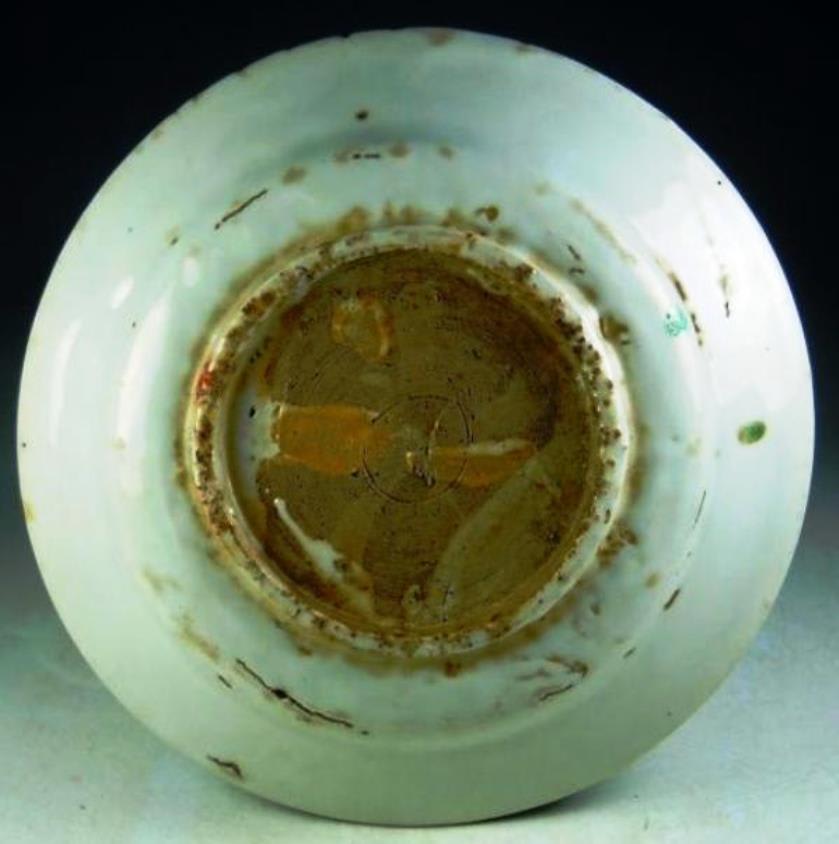

木島櫻谷が晩年に描いた南画風の作品の佳作と思われます。天井高さが高くとれないために長い掛け軸が床の間に掛けきれない場合は床に軸受けのものを置いて掛け軸を飾るといいでしょう。余った木材でもできます。

![]()

![]()

![]()

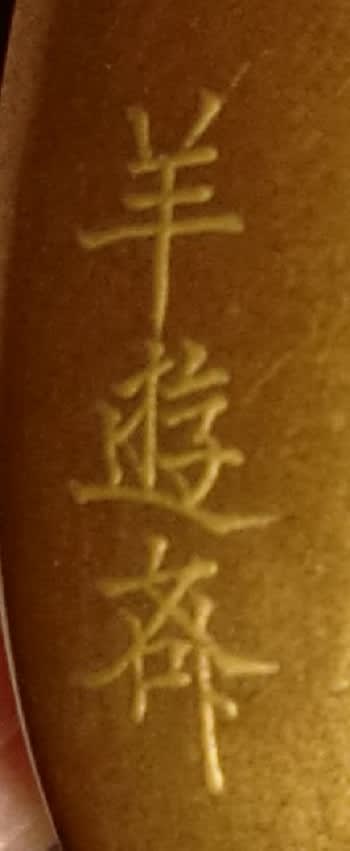

箱書は昭和18年(1943年)に記されており、祝いの記念贈答のために貝島礦業株式会社社長(貝島太市?)が木島櫻谷に依頼して描かれた作品と推察されます。木島櫻谷は昭和13年に亡くなっていることから、没後の箱書で櫻谷が最晩年の作ではないかと思われます。

![]()

箱書はよく読めませんが・・。

長子威夫妻ニ子ナキ為□、次子浩ガ児正人ヲ養ッテ、朗子□□ガ嫡孫トナシ之□□披露ヲナセシ節、 恩寵ヲ蒙リ 貝島礦業株式会社社長殿

□□ ヲ耳ニサレ、祝スルニ木島櫻谷画伯ヲシテ、我邦唯一ノ霊峰タル芙蓉峯ノ英姿□画カシメラルヲ贈ラル。其雄姿ノ崇高タル、其着色配合ノ巧妙ナル、而シテ亦其幅全面□□

ニシテ華麗且ツ瀟洒ナル、一見酔ヲ壁

間ヨリ放チ難□ラサルノ健筆実ニ観者ヲシテ頗ル之レ□筆者苦心ノ程ヲ思ハシ□ルノ慨アリ、□□□□□ノ優雅亦□□□ヘキ也。

□□々郷里□□疎開□□□上京□□□之シテ愛好□カサルモシ而シテ実□ 意ト由来ヲ付記シ永久感謝ノ意ヲアラワシメントスル

筆者木島櫻谷ハ京都出身の画家ニシテ竹内栖鳳 同格ノ画家ナルモ或ハ栖鳳 知ラレ

明治神宮外苑 記念絵画館壁画第三九号青山 天覧 筆者ニ選バレシ 筆致 知ラレルガ如ク其ノ実力足ルモノアリ

宮於昭和十八年癸未 月東都 小石老迂避齢 時七十有六自誌

貝島太市:(かいじま たいち、1881年11月3日 - 1966年8月28日)は、日本の実業家。貝島炭砿社長。

![]()

箱書はちょっと大袈裟かな?

![]()

木島櫻谷はの評の一部に「冴えた色感をもって静かに情景を表現してゆくのがその特徴となっている。その作品からは対象への深い洞察・細やかな愛情が感じられ、観る者に安らぎや心地よさを感じさせる清らかな画風と言える。しかし、現在では展覧会出品作ですら多くが所在不明である。」とあります。

原稿です。

原稿です。設計者である友人と勝手口の改修の打ち合わせ。隙間風で野菜の洗いなどが寒くてやれないらしいので・・。

打ち合わせ後に茶室で一服となりました。

照明や自然光で茶室の雰囲気がまったく違います。

現代の茶室は古いもの、特に流派にがんじがらめで面白くありませんね。過去の踏襲ばかりが何年続くのだろうか? にじり口は雨戸が原点で雨戸の3分の1の大きさ、扉は板が2枚半でそれがバランスが良いなどというのはとっくに解っている過去の産物。

ところでこの掃きだし用の小窓は実は外部のサッシュの鍵をかけるための窓でもあります。

それを現代でどう解釈して取り入れるのかが面白いのです。照明。エアコン、新建材、そして現代の体格、高齢化などを考慮すると私と家内の計画は予算と決められて敷地と既存の構造物からこういう茶室になったのです。

友人は自ら設計しながら、小間でのお茶は初めてらしい。そう、大工も施工者も設計も小生も初めてなのがいいのです。

作法や流派でがんじがらめでは自由な発想はなかなか生まれてこない。ただ無知でも困る。建築や茶道、材料、生活へのこだわりがないと使いやすいものや面白いものはできないようです。

友人は掛け軸や陶磁器に質問をするのですが、どうも初歩的なところの知識が乏しいようで・・。ま~、いいか。

本日の作品はひょんなことからひょんな作品。要は理屈でともかく言っても所詮は何事も縁ということ。小生や家内の暴走を抑えた友人、茶室の知らない腕のいい大工、じっくり材料を選ぶ工務店、工期を問わない施主・・・。

富嶽晴望 木島桜谷筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横490*縦2040 画サイズ:横360*縦1160

木島櫻谷が晩年に描いた南画風の作品の佳作と思われます。天井高さが高くとれないために長い掛け軸が床の間に掛けきれない場合は床に軸受けのものを置いて掛け軸を飾るといいでしょう。余った木材でもできます。

箱書は昭和18年(1943年)に記されており、祝いの記念贈答のために貝島礦業株式会社社長(貝島太市?)が木島櫻谷に依頼して描かれた作品と推察されます。木島櫻谷は昭和13年に亡くなっていることから、没後の箱書で櫻谷が最晩年の作ではないかと思われます。

箱書はよく読めませんが・・。

長子威夫妻ニ子ナキ為□、次子浩ガ児正人ヲ養ッテ、朗子□□ガ嫡孫トナシ之□□披露ヲナセシ節、 恩寵ヲ蒙リ 貝島礦業株式会社社長殿

□□ ヲ耳ニサレ、祝スルニ木島櫻谷画伯ヲシテ、我邦唯一ノ霊峰タル芙蓉峯ノ英姿□画カシメラルヲ贈ラル。其雄姿ノ崇高タル、其着色配合ノ巧妙ナル、而シテ亦其幅全面□□

ニシテ華麗且ツ瀟洒ナル、一見酔ヲ壁

間ヨリ放チ難□ラサルノ健筆実ニ観者ヲシテ頗ル之レ□筆者苦心ノ程ヲ思ハシ□ルノ慨アリ、□□□□□ノ優雅亦□□□ヘキ也。

□□々郷里□□疎開□□□上京□□□之シテ愛好□カサルモシ而シテ実□ 意ト由来ヲ付記シ永久感謝ノ意ヲアラワシメントスル

筆者木島櫻谷ハ京都出身の画家ニシテ竹内栖鳳 同格ノ画家ナルモ或ハ栖鳳 知ラレ

明治神宮外苑 記念絵画館壁画第三九号青山 天覧 筆者ニ選バレシ 筆致 知ラレルガ如ク其ノ実力足ルモノアリ

宮於昭和十八年癸未 月東都 小石老迂避齢 時七十有六自誌

貝島太市:(かいじま たいち、1881年11月3日 - 1966年8月28日)は、日本の実業家。貝島炭砿社長。

箱書はちょっと大袈裟かな?

木島櫻谷はの評の一部に「冴えた色感をもって静かに情景を表現してゆくのがその特徴となっている。その作品からは対象への深い洞察・細やかな愛情が感じられ、観る者に安らぎや心地よさを感じさせる清らかな画風と言える。しかし、現在では展覧会出品作ですら多くが所在不明である。」とあります。

便利なのはいいのですが、なにやらトイレの数を数えると幾つになるのやらと・・。

便利なのはいいのですが、なにやらトイレの数を数えると幾つになるのやらと・・。