現場での安全には口うるさく指導してきたが、その中に「危険と思う感性を磨け」と述べてきました。この「危険と思う感性を磨け」には「このような状況では事故が起きている」という情報が必要とも指導しています。その情報を正しく、関わる人間にどう伝えるかが幹部の努めであろうと思います。

とかくこの世は情報社会・・、情報で満ち溢れているようですが、それをどう咀嚼するかは感性次第ですが、「感性を磨け」だけでは会社は成り立たないのが実情です。

サッカーでいうまでもなく日本人は組織力が持ち味です。個人技のプレーでチームプレーの競技に勝とうと思うのは大きな間違いです。過去何万年もの間、狩猟民族ではなく農耕民族であった日本人は個人技のプレーより、組織力を重んじてきました。過去に培われたDNAを軽視してはいけません。最近のNHKの放送であったように、産後の母親は子育てにはイライラするようなホルモンを分泌するようにできているらしく、そういう情報を持つだけでだいぶ対処に違いあるように思います。

現場での自己は個々の責任という欧米の発想でなはなく、組織で撲滅するという基本的なスタンスを保つべきです。

さて最近は自宅に居るときは初釜などの準備、終了後は片付けにかかりきりでただでさえ育児に忙しいので、作品の整理はほったらかし状態です。改装完了後に、集結してくる作品もあり、未整理の作品の数が多くなりました。

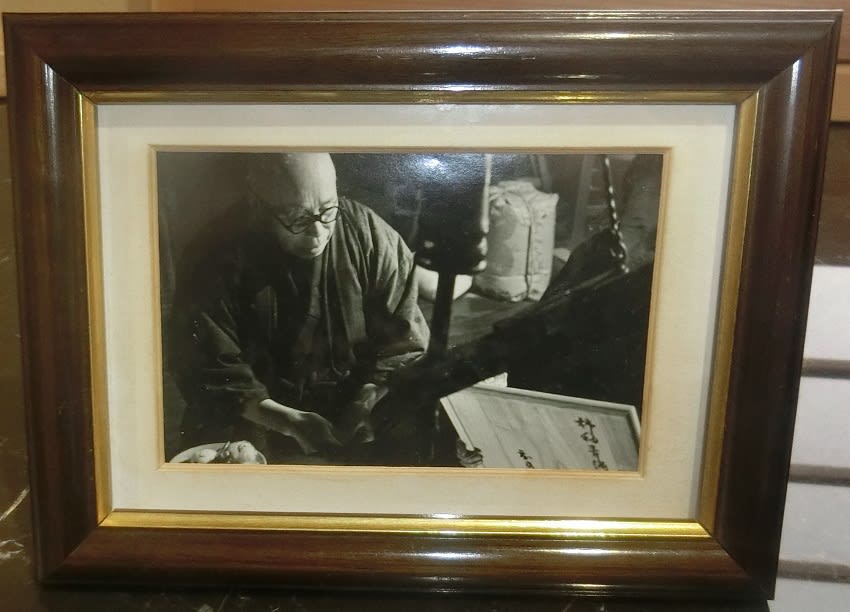

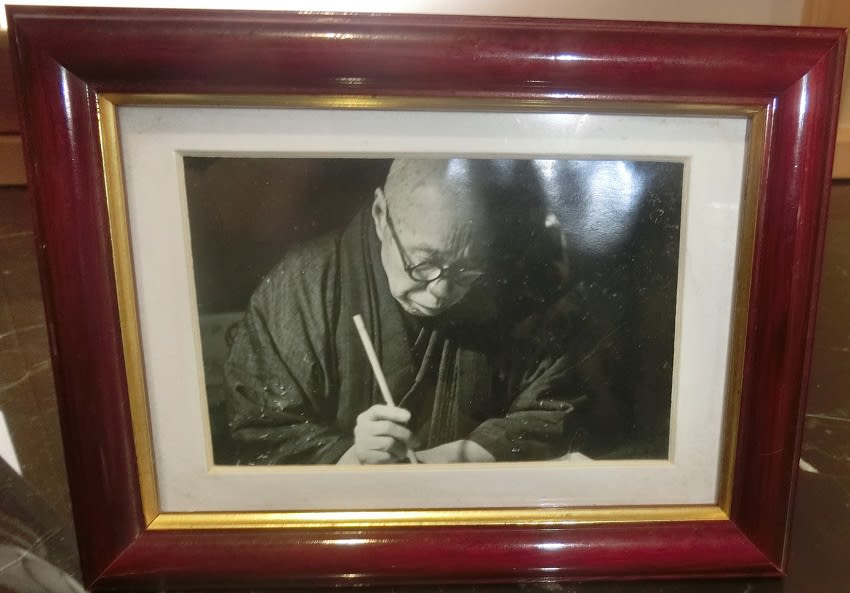

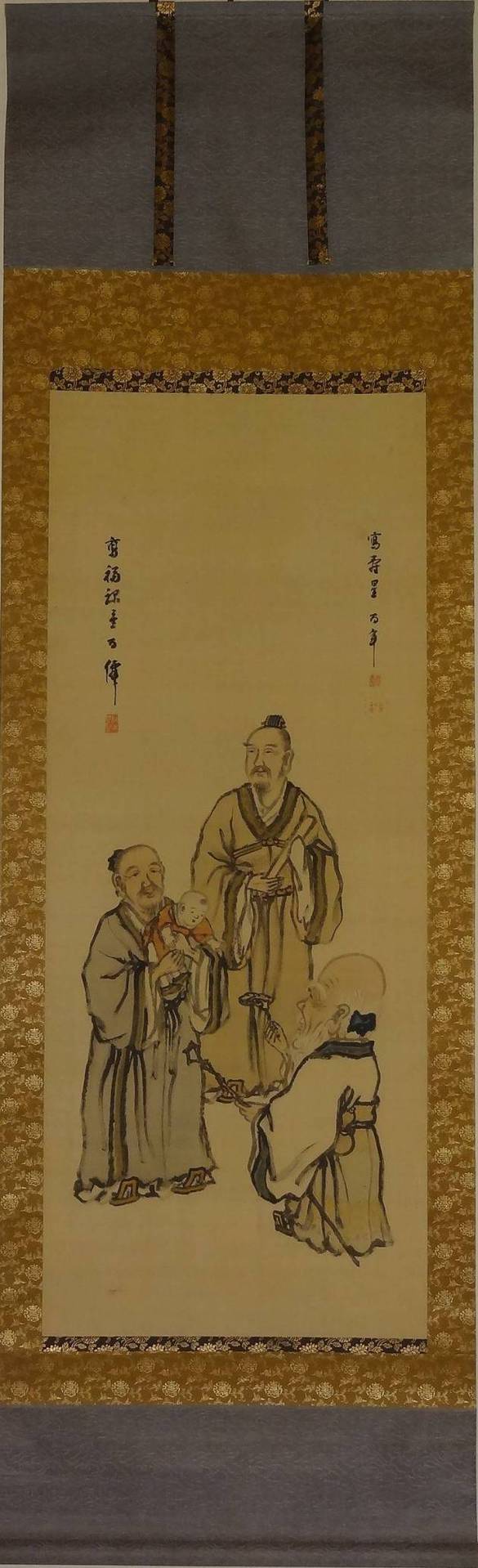

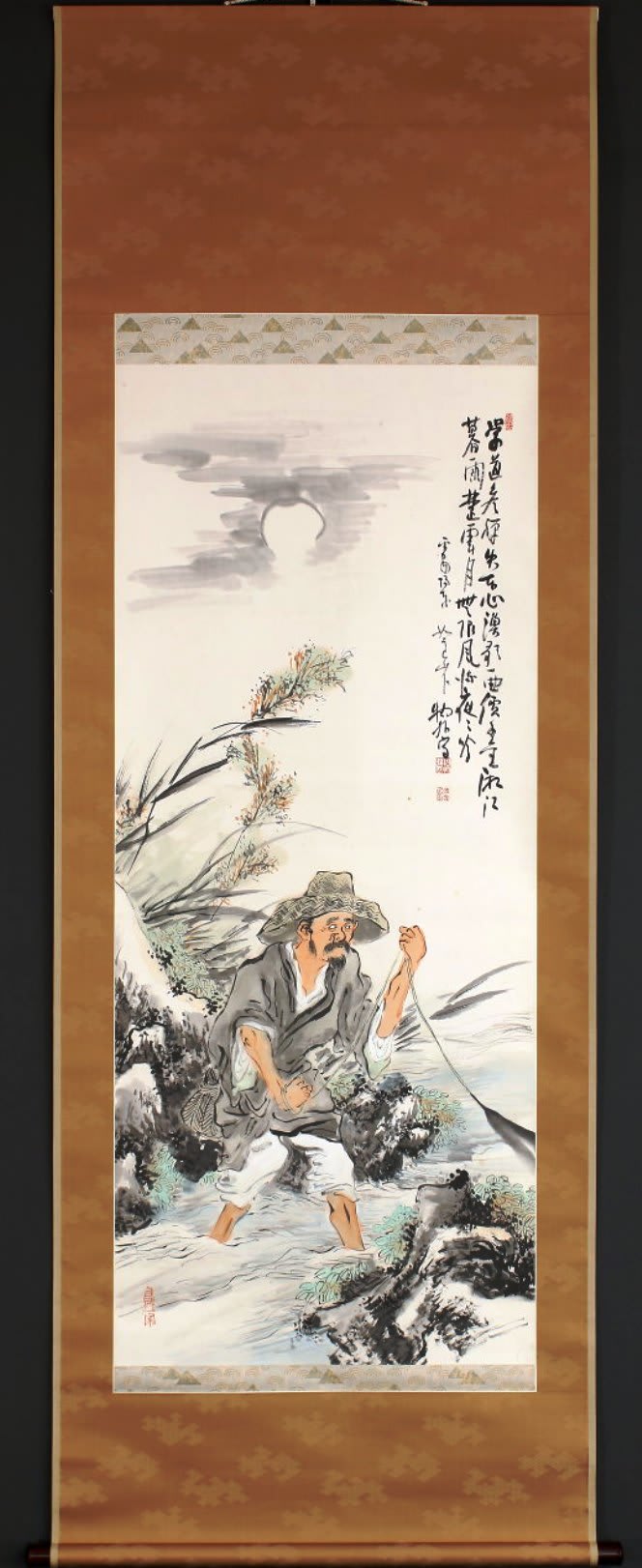

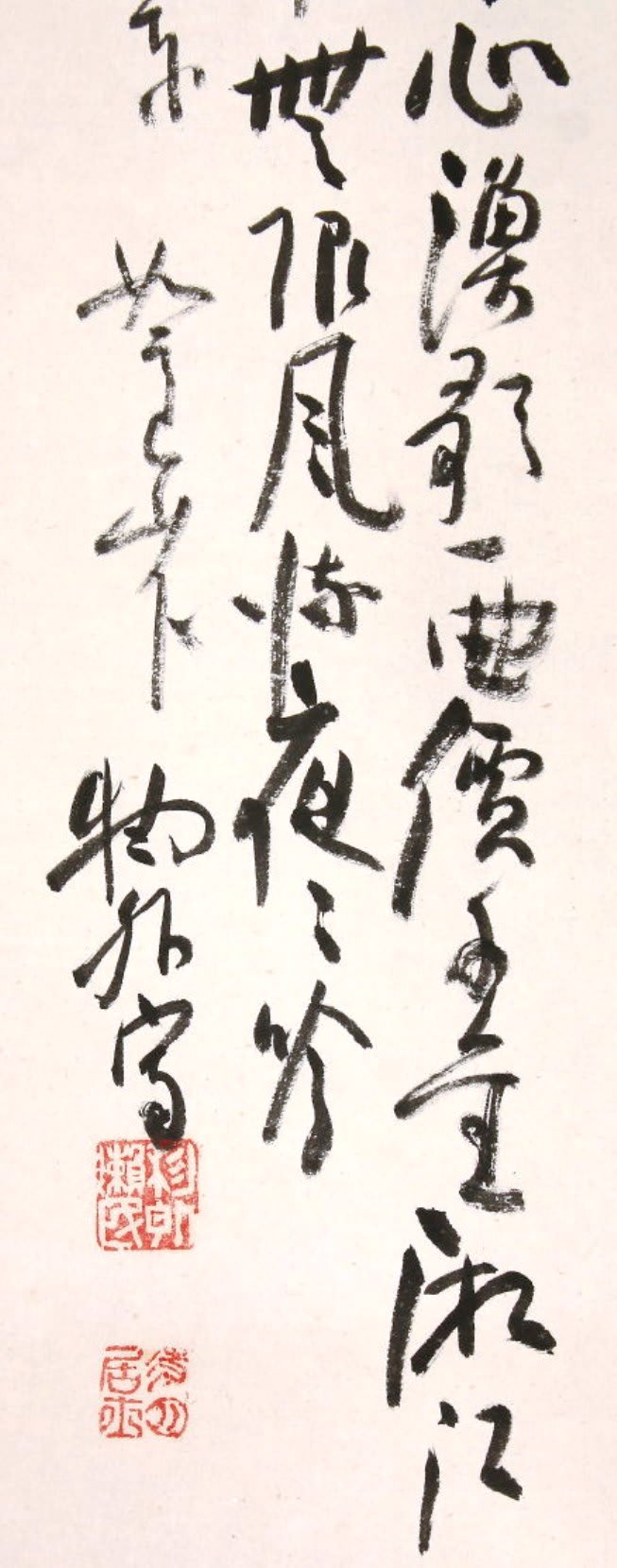

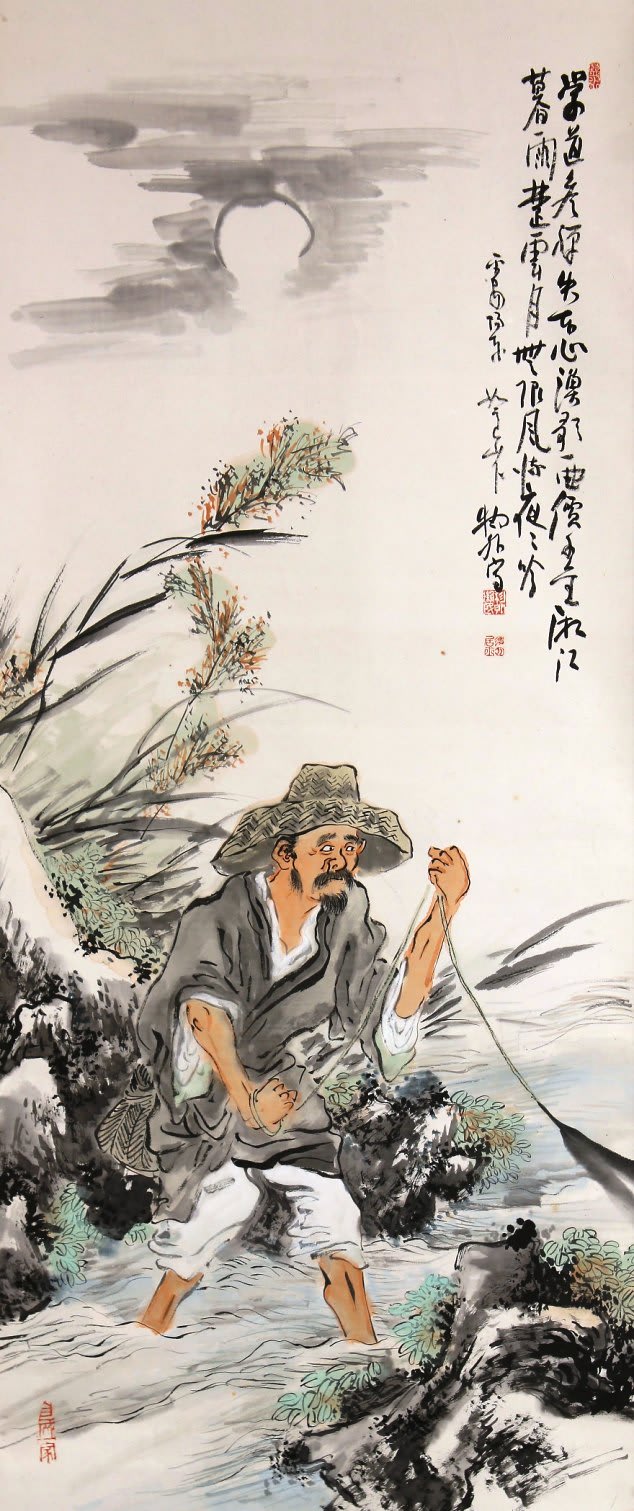

ところで本日の作品は最近ご無沙汰の「釧雲泉」らしい作品です。ここのところ、出来のよい釧雲泉の作品に巡り合えず欲求不満でつい本作品を購入しましたが・・・。

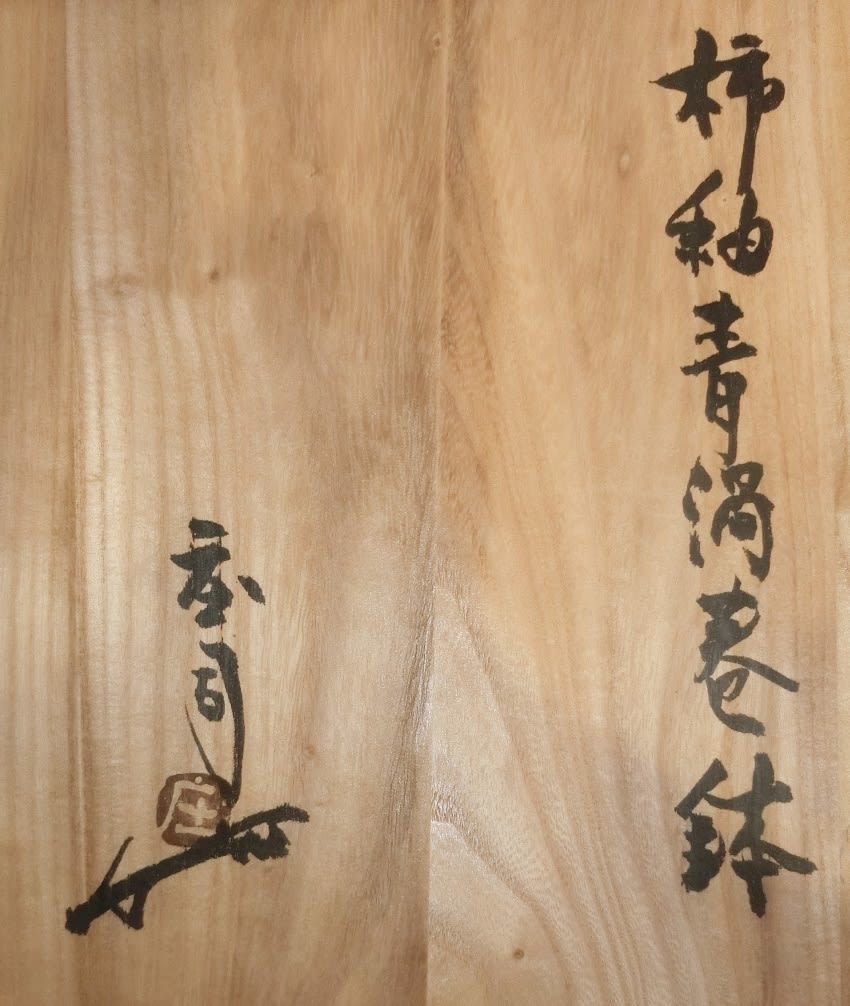

釧雲泉その後 浅絳山水図 その4 伝釧雲泉筆 その14(再整理番号)

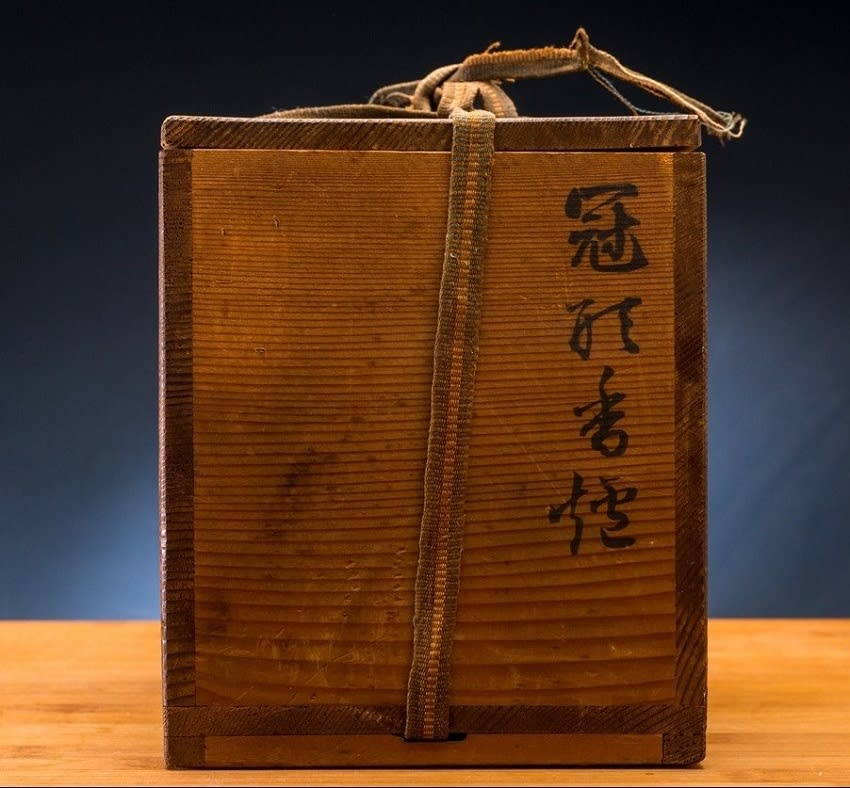

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1940*横580 画サイズ:縦1340*横460

浅絳山水図と呼ばれる初秋を描いた淡彩による山水図です。

![]()

絵の雰囲気はいいのですが・・・。

![]()

ちょっといまひとつぴんとこない・・・。

![]()

迫力がないようですが・・・。

![]()

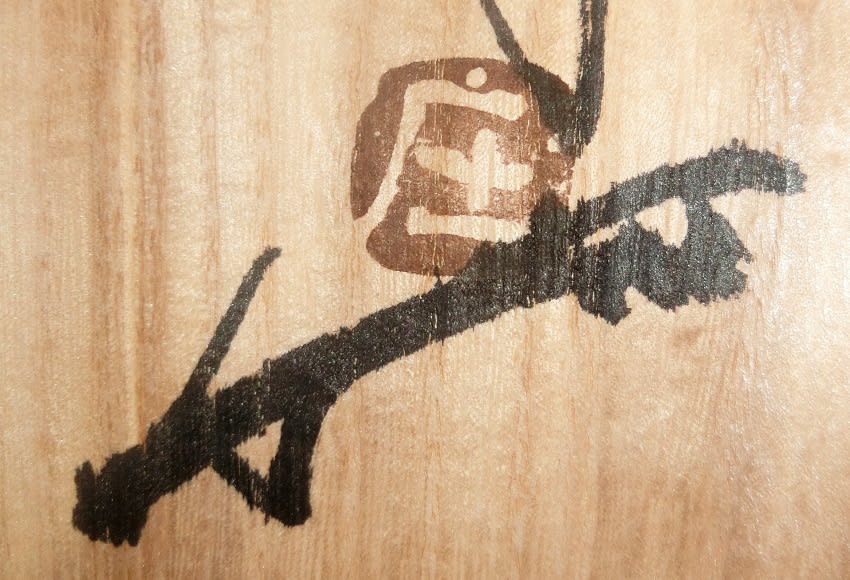

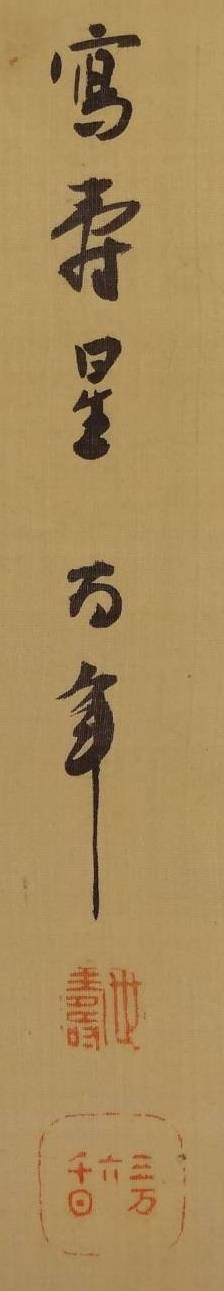

落款と印章などを含めて釧雲泉の作品に詳しい「すぎぴい」さんのコメントがあると助かります。

![]()

作品を整理していくときにいい作品から整理すると愉しくなりますが、あえて「氏素性の解らぬ作品」から手をつけてみました。どうもこうするとイライラするらしい・・。

とかくこの世は情報社会・・、情報で満ち溢れているようですが、それをどう咀嚼するかは感性次第ですが、「感性を磨け」だけでは会社は成り立たないのが実情です。

サッカーでいうまでもなく日本人は組織力が持ち味です。個人技のプレーでチームプレーの競技に勝とうと思うのは大きな間違いです。過去何万年もの間、狩猟民族ではなく農耕民族であった日本人は個人技のプレーより、組織力を重んじてきました。過去に培われたDNAを軽視してはいけません。最近のNHKの放送であったように、産後の母親は子育てにはイライラするようなホルモンを分泌するようにできているらしく、そういう情報を持つだけでだいぶ対処に違いあるように思います。

現場での自己は個々の責任という欧米の発想でなはなく、組織で撲滅するという基本的なスタンスを保つべきです。

さて最近は自宅に居るときは初釜などの準備、終了後は片付けにかかりきりでただでさえ育児に忙しいので、作品の整理はほったらかし状態です。改装完了後に、集結してくる作品もあり、未整理の作品の数が多くなりました。

ところで本日の作品は最近ご無沙汰の「釧雲泉」らしい作品です。ここのところ、出来のよい釧雲泉の作品に巡り合えず欲求不満でつい本作品を購入しましたが・・・。

釧雲泉その後 浅絳山水図 その4 伝釧雲泉筆 その14(再整理番号)

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1940*横580 画サイズ:縦1340*横460

浅絳山水図と呼ばれる初秋を描いた淡彩による山水図です。

絵の雰囲気はいいのですが・・・。

ちょっといまひとつぴんとこない・・・。

迫力がないようですが・・・。

落款と印章などを含めて釧雲泉の作品に詳しい「すぎぴい」さんのコメントがあると助かります。

作品を整理していくときにいい作品から整理すると愉しくなりますが、あえて「氏素性の解らぬ作品」から手をつけてみました。どうもこうするとイライラするらしい・・。

還暦すぎての初めての息子は小生の宝物

還暦すぎての初めての息子は小生の宝物 疲れが吹き飛びますね。

疲れが吹き飛びますね。

花入に洗面台にあった

花入に洗面台にあった

というのが本日のテーマのひとつ・・・・。

というのが本日のテーマのひとつ・・・・。