子供の頃、一緒に祖母の姉が一緒に家に住んでいたりして、煎茶の道具が家にいくつかありました。このような煎茶茶碗ではなく、綺麗な揃いものでしたが小さく、すぐに欠けてしまいそうな碗が時折、懐かしくなります。

古染付煎茶碗五客

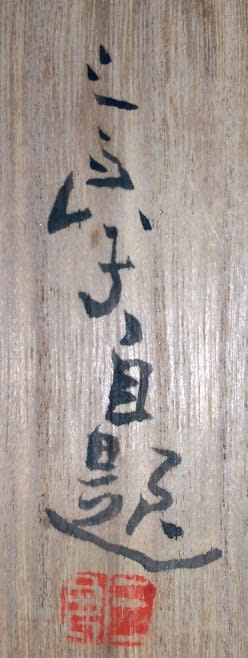

合箱

口径約60*高さ40

![]()

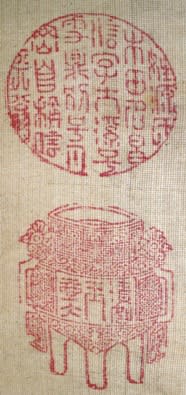

古染付は中国明末の天啓〜崇禎年間(1621年―1644年)にかけて,景徳鎮窯の民窯で焼成された粗製の染付磁器を指します。その多くは,日本の茶人からの注文によって作られたと見られ,花生や水指,懐石道具類,茶碗,香炉,香合といった作例が多くあります。ただし、京都で製作された模倣品も多く、きちんと虫喰いもあり素人判断では区別がつきにくいので注意を要します。

![]()

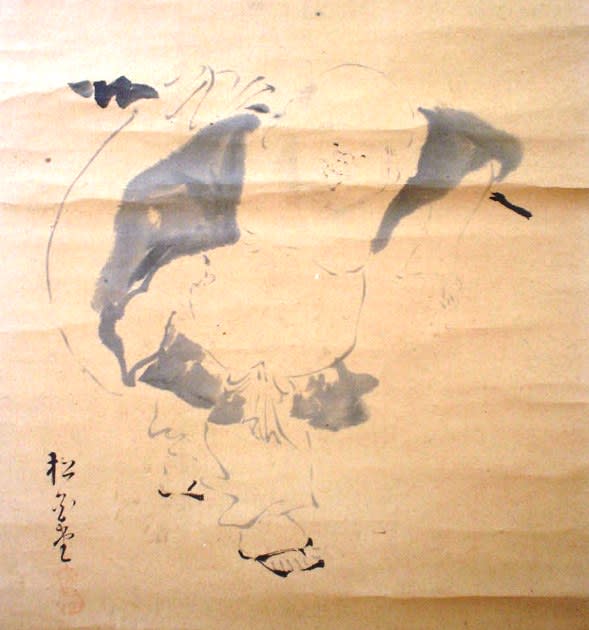

古染付の煎茶碗は五客揃で数多く残されていますが、この染付文様は実に面白くて秀逸な出来です。

まるで大津絵の鬼念仏のような図柄です。

鬼念仏は鬼が僧衣をまとっている絵で、慈悲ある姿とは裏腹な偽善者を諷刺したものです。鬼の住まいは人間の心の内にあるということで、描かれた鬼の角は、佛の教えである三毒(貧欲・瞋恚・愚痴)いわゆる人々の我見、我執であると言えます。

人は自分の都合で考え、自分の目でものを見、自分にとって欲しいもの、利用できるもの、自分により良いものと、限りなく角を生やします。大津絵の鬼は、それを折る事を教え、鬼からの救いを示唆しているとも言われています。

想像ですが、本作品は日本から中国に注文で作られもので、その時に大津絵の鬼念仏の絵を渡して、このような図柄で作って欲しいと依頼したのではないかた思われます。

![]()

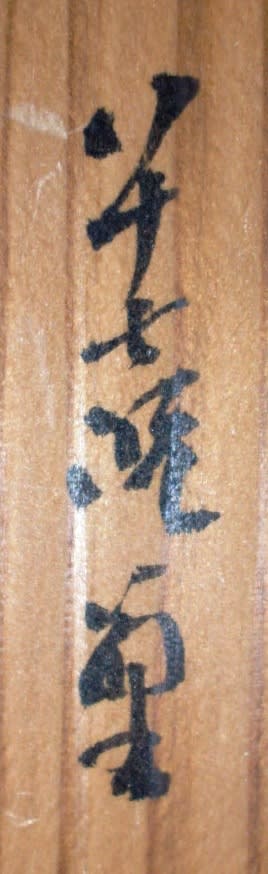

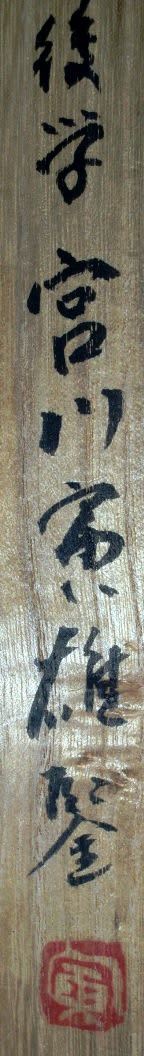

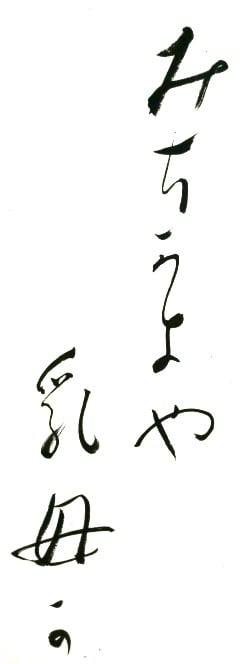

側面に書かれた文字はなんと読むのでしょうか?

![]()

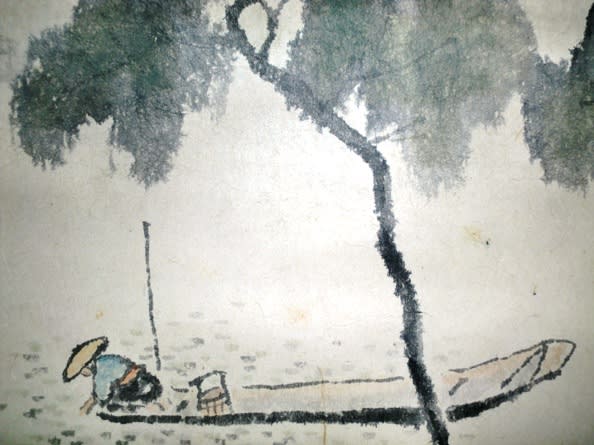

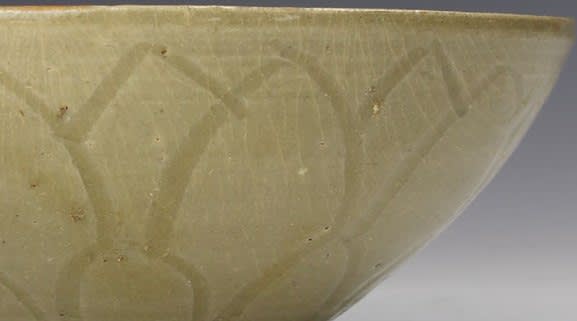

購入当初はかなり茶渋によって茶色に汚れていました。

![]()

上と下の写真は洗浄前の状態です。

![]()

茶渋は洗うとわりに簡単に汚れが落ちます。

![]()

重ねて保存していたので重ねている部分の汚れが酷かったようです。

![]()

見込みも高台内もきれいになりました。骨董市で本作品が陳列されていても、洗う前のこのような小汚い、ニュウの入った器を買う人は滅多にいなでしょうね。ただ煎茶だけだなくお猪口にも使えますし、古染付はわりとお手頃な値段で購入できます。

![]()

保存されていたのは布? 紙? で作らた円筒形の筒です。たしか煎茶の道具にこういう器があったような気がします。

![]()

これはいくらなんでも補修できないかな?

こんなガラクタが身の周りに増えすぎて、現在整理と処分中![]()

古染付煎茶碗五客

合箱

口径約60*高さ40

古染付は中国明末の天啓〜崇禎年間(1621年―1644年)にかけて,景徳鎮窯の民窯で焼成された粗製の染付磁器を指します。その多くは,日本の茶人からの注文によって作られたと見られ,花生や水指,懐石道具類,茶碗,香炉,香合といった作例が多くあります。ただし、京都で製作された模倣品も多く、きちんと虫喰いもあり素人判断では区別がつきにくいので注意を要します。

古染付の煎茶碗は五客揃で数多く残されていますが、この染付文様は実に面白くて秀逸な出来です。

まるで大津絵の鬼念仏のような図柄です。

鬼念仏は鬼が僧衣をまとっている絵で、慈悲ある姿とは裏腹な偽善者を諷刺したものです。鬼の住まいは人間の心の内にあるということで、描かれた鬼の角は、佛の教えである三毒(貧欲・瞋恚・愚痴)いわゆる人々の我見、我執であると言えます。

人は自分の都合で考え、自分の目でものを見、自分にとって欲しいもの、利用できるもの、自分により良いものと、限りなく角を生やします。大津絵の鬼は、それを折る事を教え、鬼からの救いを示唆しているとも言われています。

想像ですが、本作品は日本から中国に注文で作られもので、その時に大津絵の鬼念仏の絵を渡して、このような図柄で作って欲しいと依頼したのではないかた思われます。

側面に書かれた文字はなんと読むのでしょうか?

購入当初はかなり茶渋によって茶色に汚れていました。

上と下の写真は洗浄前の状態です。

茶渋は洗うとわりに簡単に汚れが落ちます。

重ねて保存していたので重ねている部分の汚れが酷かったようです。

見込みも高台内もきれいになりました。骨董市で本作品が陳列されていても、洗う前のこのような小汚い、ニュウの入った器を買う人は滅多にいなでしょうね。ただ煎茶だけだなくお猪口にも使えますし、古染付はわりとお手頃な値段で購入できます。

保存されていたのは布? 紙? で作らた円筒形の筒です。たしか煎茶の道具にこういう器があったような気がします。

これはいくらなんでも補修できないかな?

こんなガラクタが身の周りに増えすぎて、現在整理と処分中

これは本当のことのようです。歴史ヒストリアの出演している女性アナウンサーの談話として日経新聞に掲載されていました。

これは本当のことのようです。歴史ヒストリアの出演している女性アナウンサーの談話として日経新聞に掲載されていました。