本日は休日ということで気軽な作品?の紹介です。

そもそも香合というものは何に使う者であろうか? 実際に道具として使ったことのある御仁は稀有ではないかと思ってしまうところがありますね。実際は小物入れや食卓にて珍味入れに使うことのほうが多いように思います。

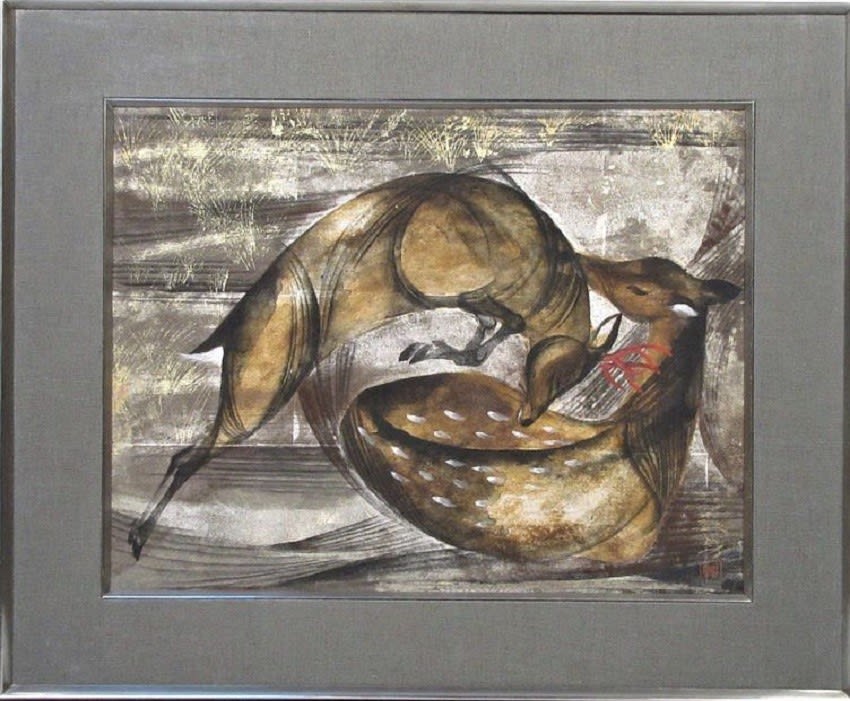

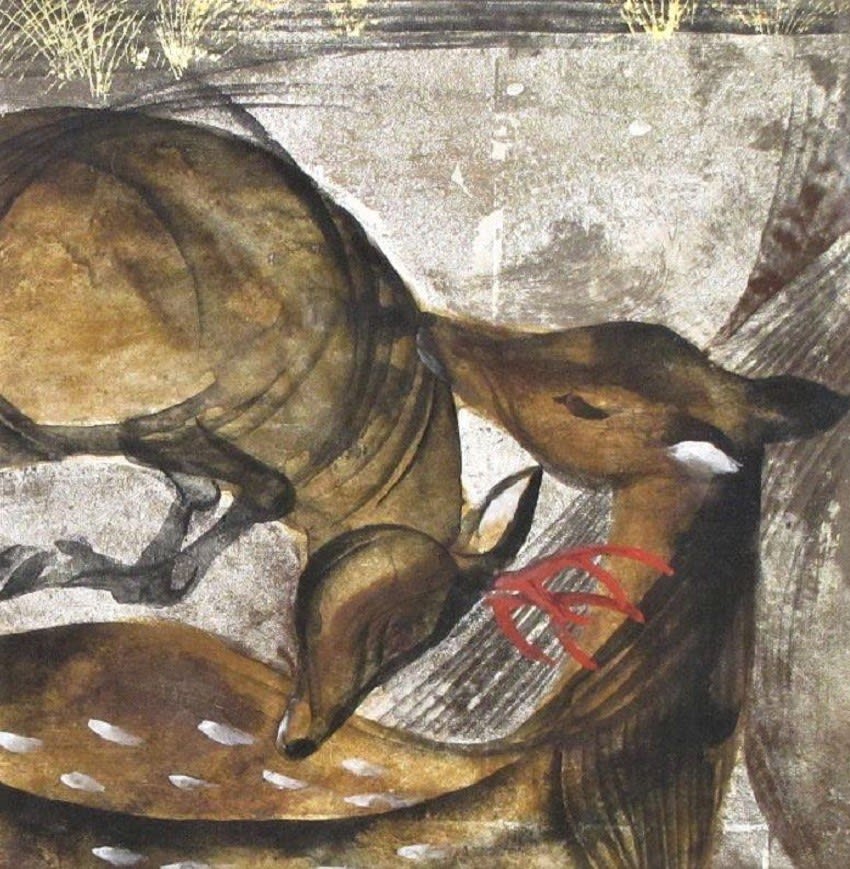

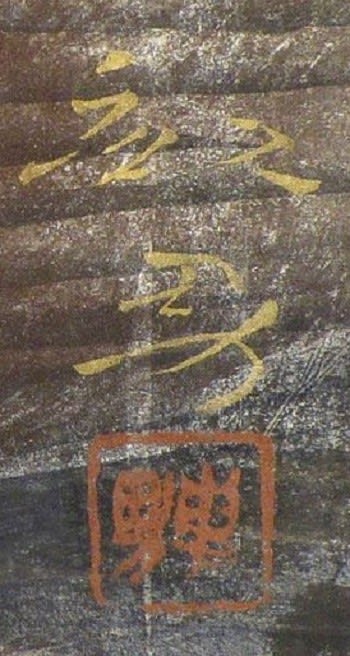

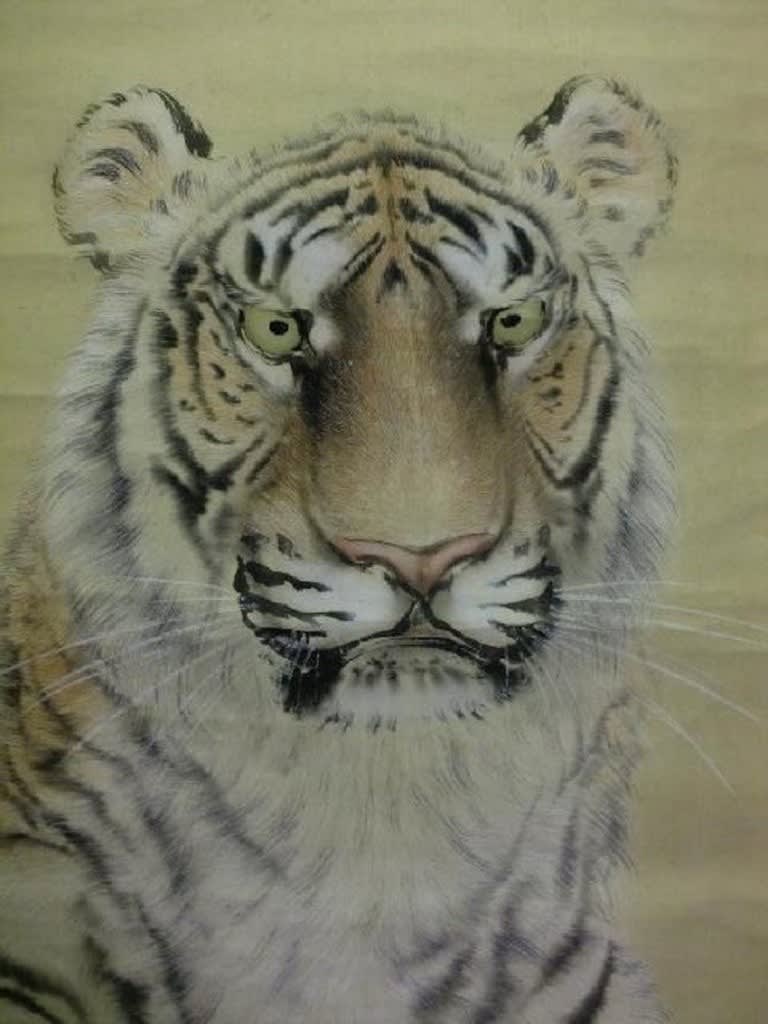

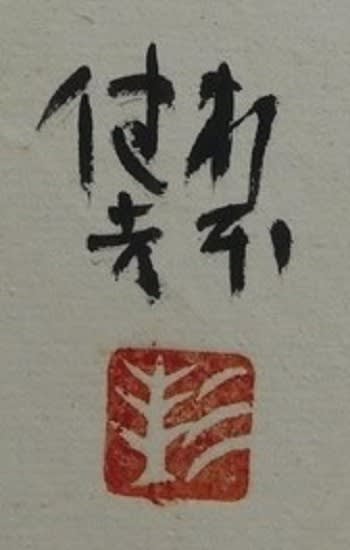

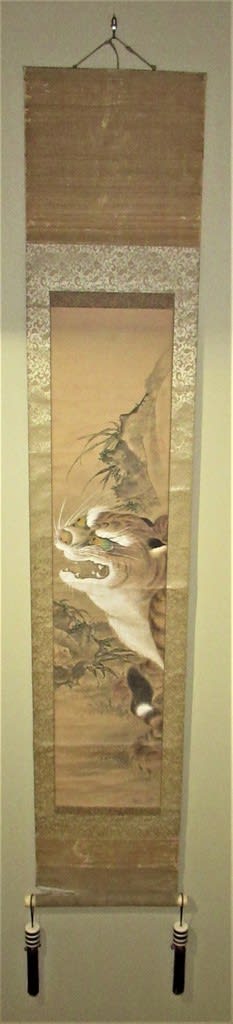

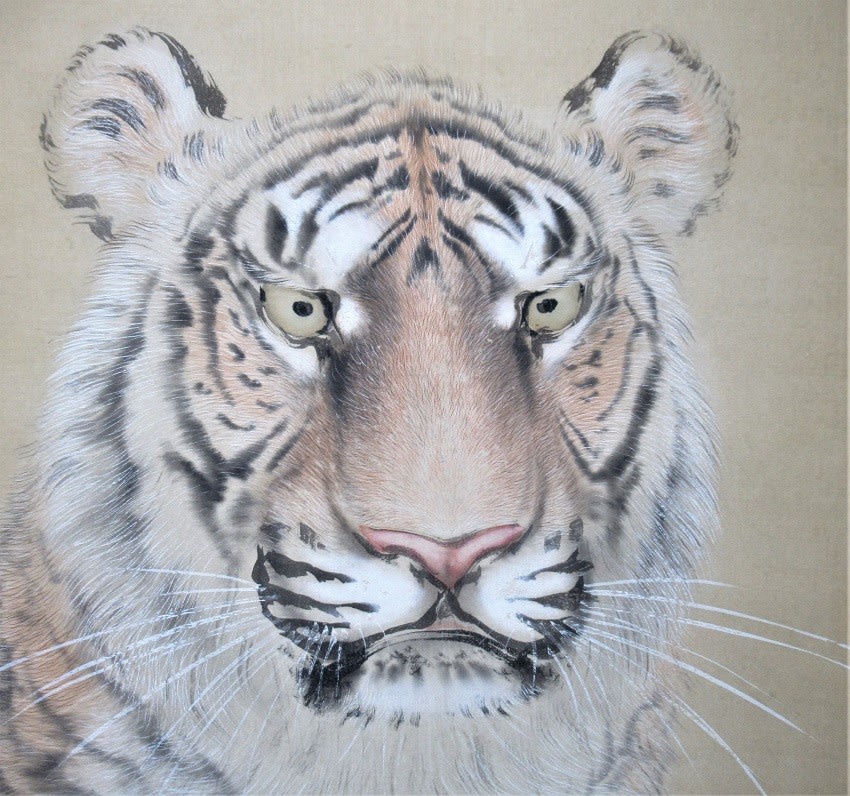

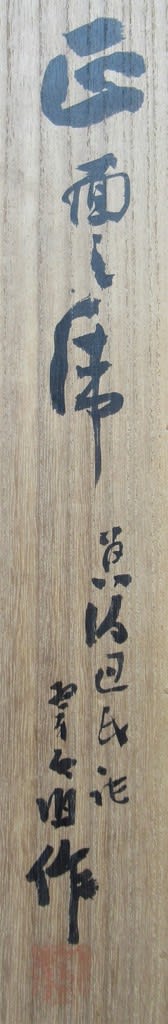

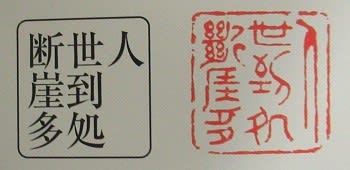

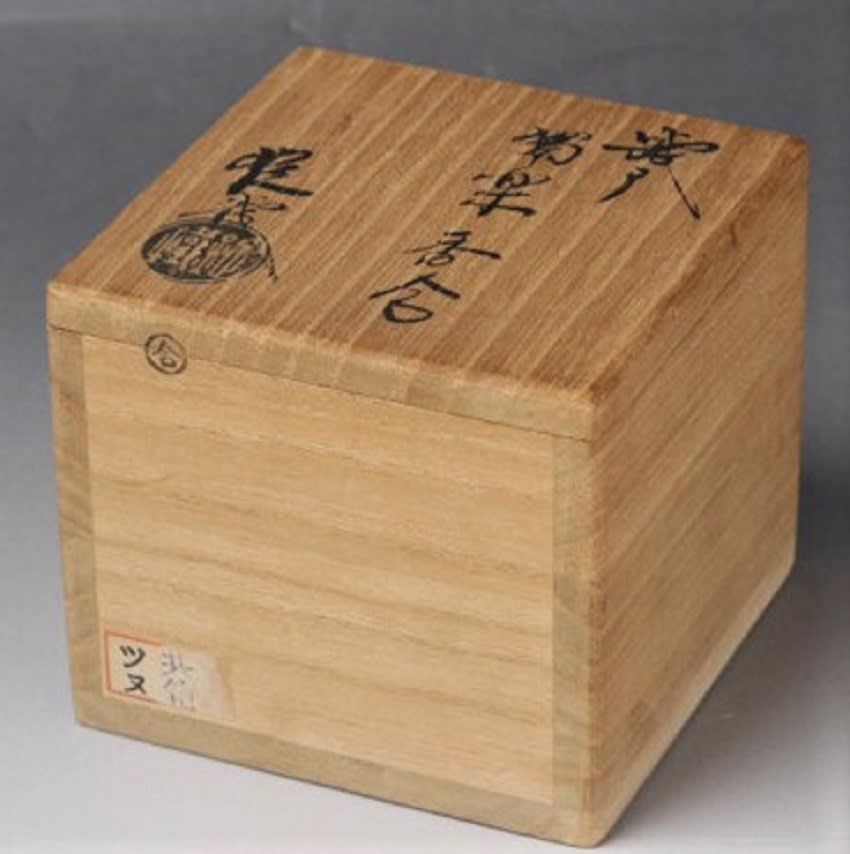

瀬戸独楽香合 山口錠鉄作

共箱

全体径55*内側口径45*高台径35*高さ40

![]()

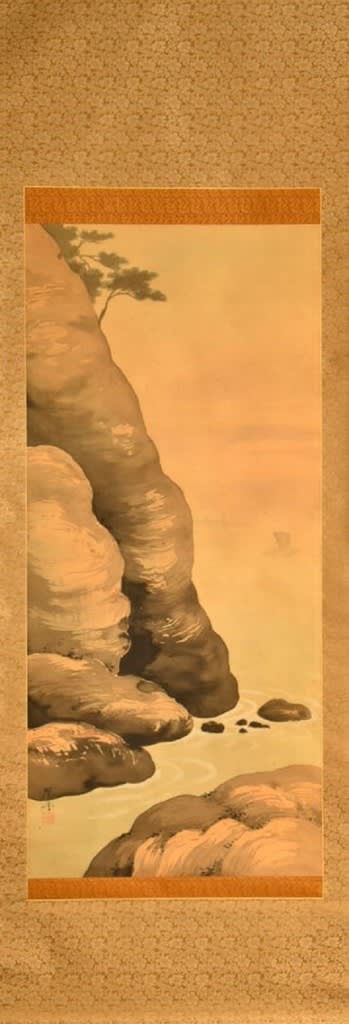

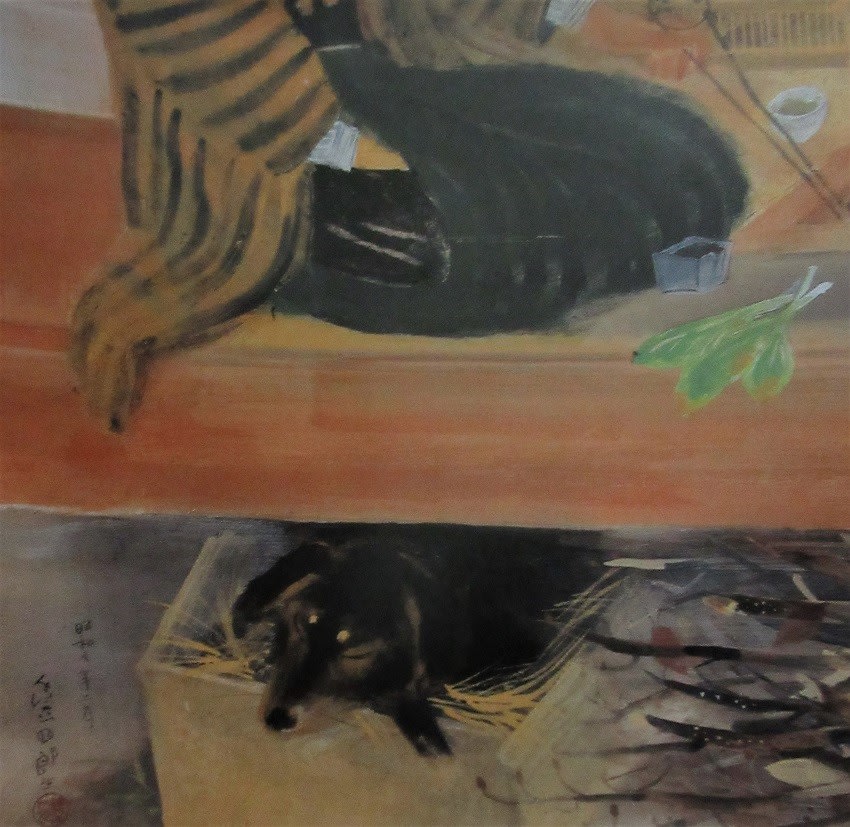

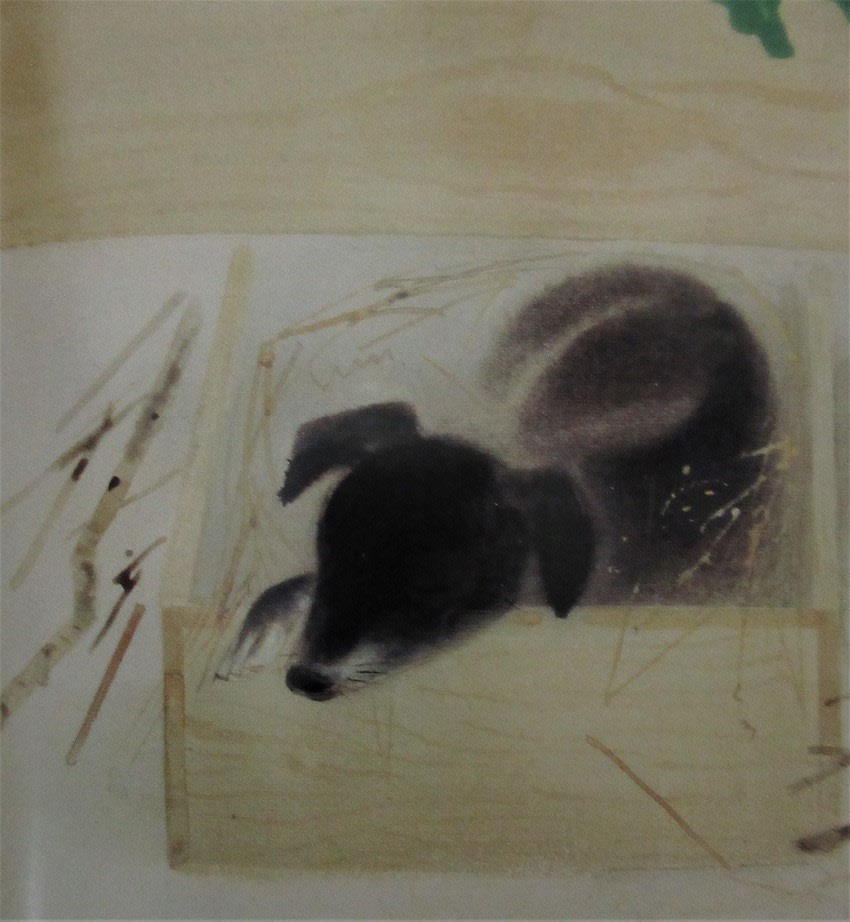

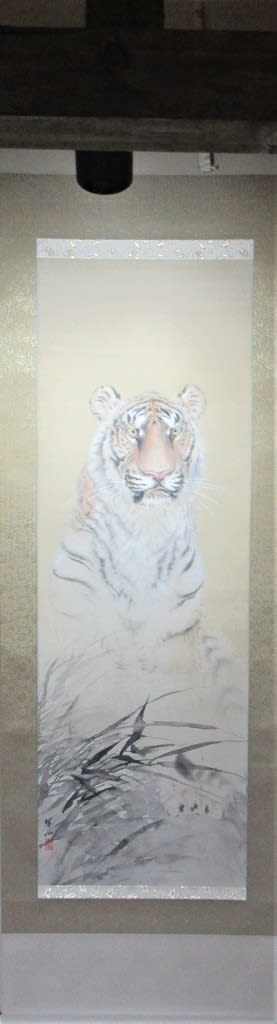

香合は、簡単に言うと香を収納する蓋付きの小さな容器。茶道具の一種であり、また仏具の一種でもあります。香蓋とも書かれるが当て字だそうです。また香を入れる道具以外に用いる場合は一般的に合子(ごうす、ごうし)ともいうのでしょう。

![]()

茶の湯において香合とは香をいれておくための器ですが、炭点前のときに客は亭主に所望して香合を拝見します。香合の中には香を3個入れておき、その内2個を炭の近くに落とし入れ、薫じさせ、残り1個はそのまま拝見に回します。風炉の場合と炉の場合などその茶席に応じて、香とともに香合も使い分けることが多いそうですが、茶事に詳しくない小生には縁遠い所作です。

![]()

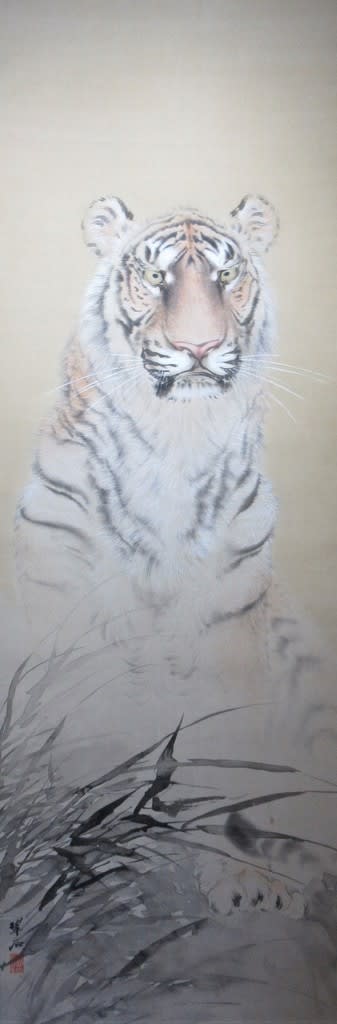

実際に香合を使うのは茶事を仕切る人であって、茶事を嗜まない人にとっては用のないものです。しかし、香合は一般の人にも見慣れたことが多いのでないでしょうか? 干支の香合などたくさん家元から配られたり、玩具のような意味合いも強かったように思います。母は茶事に使っていたのですが、叔母などは小物入れの箪笥の引き出しに数種の香合が大切そうにしまわれていたことを覚えています。

![]()

骨董蒐集する側も茶事を嗜まないのも関わらず、香合を入手するのは本来はお門違いなものなのでしょう。ただこの小さな器は意外に魅力があるものなのです。

![]()

使うとしても恐れ多くも朱肉入れ、珍味入れ、文房具の小物入れなのでしょうが、小生も例にもれず、せっせと面白いものがあると購入してしまうのですが、香合専用の引き出しが満杯になってきました。意味があるのかな~と反省しているこの頃です。

そもそも香合というものは何に使う者であろうか? 実際に道具として使ったことのある御仁は稀有ではないかと思ってしまうところがありますね。実際は小物入れや食卓にて珍味入れに使うことのほうが多いように思います。

瀬戸独楽香合 山口錠鉄作

共箱

全体径55*内側口径45*高台径35*高さ40

香合は、簡単に言うと香を収納する蓋付きの小さな容器。茶道具の一種であり、また仏具の一種でもあります。香蓋とも書かれるが当て字だそうです。また香を入れる道具以外に用いる場合は一般的に合子(ごうす、ごうし)ともいうのでしょう。

茶の湯において香合とは香をいれておくための器ですが、炭点前のときに客は亭主に所望して香合を拝見します。香合の中には香を3個入れておき、その内2個を炭の近くに落とし入れ、薫じさせ、残り1個はそのまま拝見に回します。風炉の場合と炉の場合などその茶席に応じて、香とともに香合も使い分けることが多いそうですが、茶事に詳しくない小生には縁遠い所作です。

実際に香合を使うのは茶事を仕切る人であって、茶事を嗜まない人にとっては用のないものです。しかし、香合は一般の人にも見慣れたことが多いのでないでしょうか? 干支の香合などたくさん家元から配られたり、玩具のような意味合いも強かったように思います。母は茶事に使っていたのですが、叔母などは小物入れの箪笥の引き出しに数種の香合が大切そうにしまわれていたことを覚えています。

骨董蒐集する側も茶事を嗜まないのも関わらず、香合を入手するのは本来はお門違いなものなのでしょう。ただこの小さな器は意外に魅力があるものなのです。

使うとしても恐れ多くも朱肉入れ、珍味入れ、文房具の小物入れなのでしょうが、小生も例にもれず、せっせと面白いものがあると購入してしまうのですが、香合専用の引き出しが満杯になってきました。意味があるのかな~と反省しているこの頃です。