先週末には息子が金曜日の夜から高熱で、夜中に苦しそうにするので、小生はず~っと添い寝し、朝早くから病院に駆け込み、日中はまた添い寝、土曜日にはまた寝かしつけて、ようやく日曜日には元気になりましたが、朝から「パパ!、遊ぼうよ」だと・・・当方はぐったり・・。

さrw本日の作品は男の隠れ家の床の間に時折、掛けられていた本作品ですが、だいぶ湿気を含んできたので、湿気を抜こうかと思い、またちょっとさらなる調べるところもあって持ち帰ってきました。

掛け軸の保管にはこの季節は油断大敵です。掛け軸の保管する場所にはエアコンが必需品です。飾り終わったらエアコンのあるところで湿気を抜いて保存箱に収納するのが基本です。また収納する場合も全体を紙で包んで収納します。布などで直接包むのは危険です。

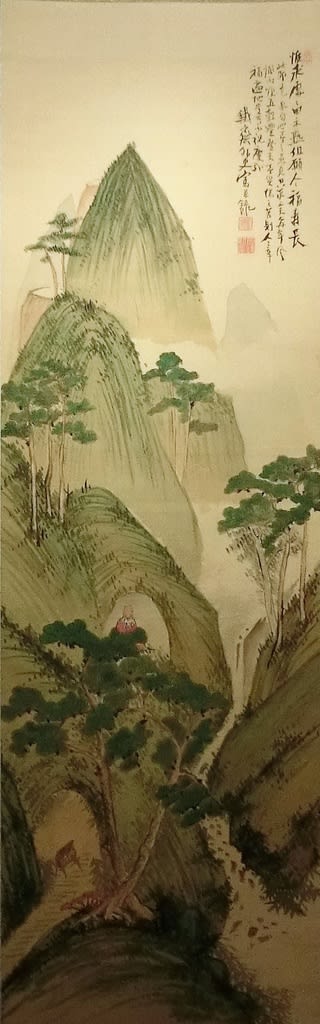

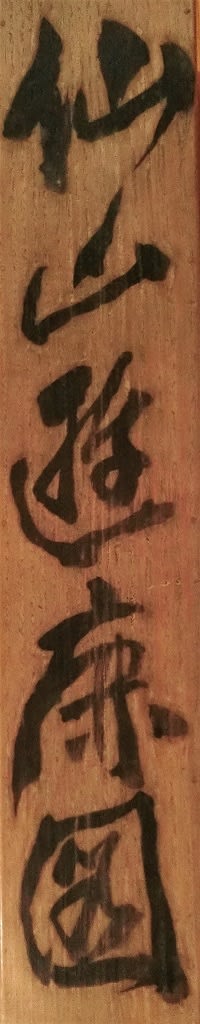

仙山遊鹿図 伝冨岡鉄斎筆

絹本着色軸装 軸先本象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横454*縦1970 画サイズ:横424*縦1338

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

掛け軸には湿気は禁物ですが、湿度を管理した状態で保管するのはなかなか難しいものがあります。同じ骨董品でも漆器や刀剣は乾燥しすぎると木に割れが発生したりして、決して同じ音湿度の環境でよいというものでもありませんので、各々の管理は非常にデリケートのようです。

ただ、一定の湿気を超えると掛け軸はカビが発生したり、紙魚という虫を呼び込むことになりますので、湿気は避けなくてはなりません。湿気の抜けない場所に長く放置することは避けたほうがいいでしょう。床の間や天袋、押入れというものは北面に接しており、結露しやすい場所、もしくは湿気が抜けない場所にあることを肝に銘じておく必要があります。

*ところで掛け軸の箱に一般の防虫剤(着物用などのもの)も厳禁ですよ。黒く変色する可能性があります。Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

さて、本作品はずいぶんと以前に入手した作品であり、本ブログにもなんどか投稿されています。購入当時、自分で調べた記録は下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

********************************

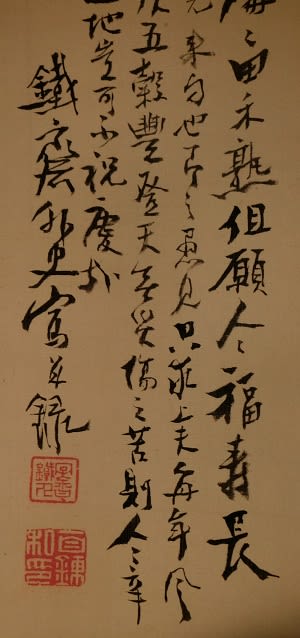

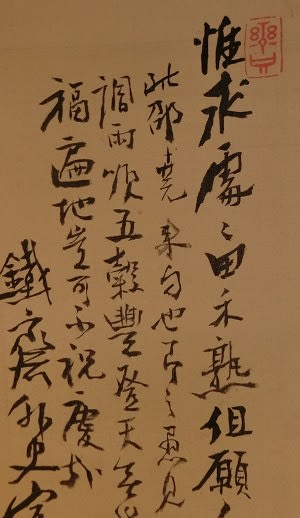

遊印は「□□」、印章は「百練□印」の朱方印と「□□鉄史」の白方印が押印されている。白方印は明治15年頃(47歳頃)から使用されているが他の印章については未確認です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

明治元年(33歳)から百錬の名を用いていますが、賛に「鉄斎外史写并録」とあり、作風や賛、書体から大正7年(83歳)の作と思われます。

「(遊印押印) 惟永□々田禾熟 伹願人々福寿長 此郡尭来白也□ □□見只求実□ 年風調雨順五穀 豊登天□災傷之 苦則人々辛福遍 地□可□祝慶我 鉄斎外史寫聘并録 (押印)」

*富岡鉄斎は自分の作品は絵を観るより賛を読めと言っていたとか・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

箱書きは後日なされたものと推察されます。印章は「鉄□□斎」が押印されており、真作箱書きに押印されているものと同一印章であることは確認できています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

稚拙にみえる絵ですが、全体構図、賛の出来から購入に踏み切りました。稚拙ながら眺めるほどに不思議な味があり、その判断に間違いは無いと思っています。

********************************

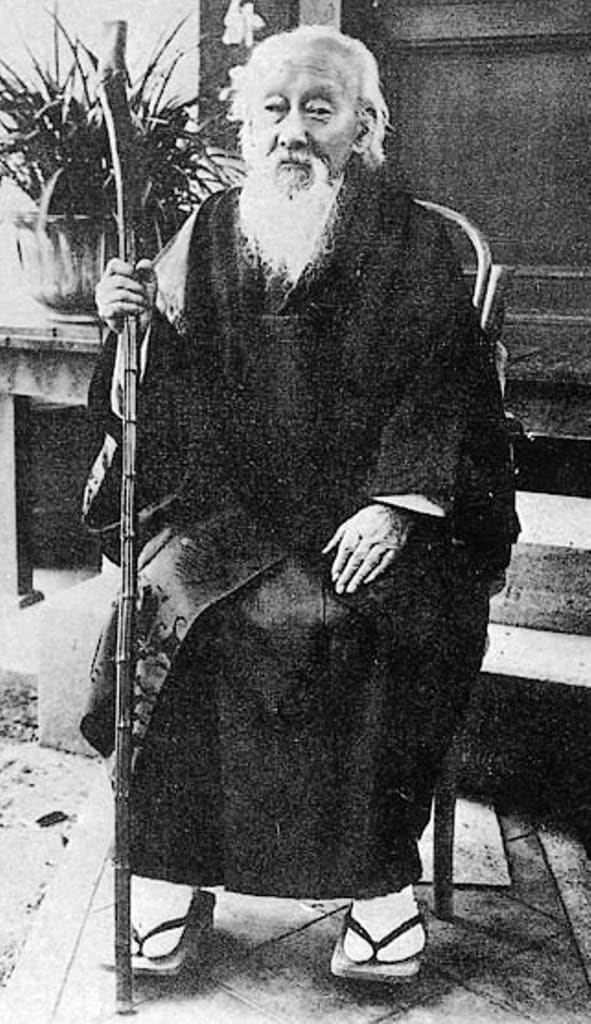

真贋はともかく、富岡鉄斎の作品を観ても、「最近の人にはきっと理解できないであろうな~」と思わざる得ません。現代人の理解の枠を越えているようなところがありますね。

鉄斎は、京都で第一流の学者や芸術家たちの塾に通い、広範な知識を蓄積していきます。国学、漢学、陽明学、詩文、さらには勤王思想などを深めていったようです。またその過程で、鉄斎は女流歌人としても知られていた大田垣蓮月という尼僧を知り、蓮月焼と呼ばれる彼女の陶器作りの手伝いをするために、一時、一緒に暮らししています。鉄斎が二十歳、蓮月が六十五歳の時のことです。

この母親と息子あるいは祖母と孫のような共同生活の中で、鉄斎は慈悲深く謙遜な蓮月に大いに感化されています。つまり、蓮月との出会いによって、鉄斎は人間性を深め、真の人間の在り様みたいなものを把握したのでしょう。だからこそ、鉄斎は国学者であり、儒者でありながらも、決して偏狭な思想の中に自らを閉じ、目と心を外に向けてオープンにしていけたのでしょう。それでいて、学問をする中で把握し得た人間の真実を自らの立脚点にしていたから、決して時流に流されて浮遊するようなことはなかったようです。鉄斎はフェノロサの提唱に端を発した文人画の排斥という、嵐のような逆風にもびくともしなかったとのことです。彼は飽くまでも自らの姿勢を崩さず、ひたすら独自の道を突き進み、そこには、自分の絵は従来の文人画家たちのものとは違うんだという鉄斎の自負があります。

梅原龍三郎が富岡鉄斎を評して次のような言葉を遺しています。「近き将来の日本美術史は徳川期の宗達・光琳・乾山と、それから大雅と、浮世絵の幾人かを経て明治・大正の間には唯一人鉄斎の名を止めるものとなるであろう」と・・・。

一方の富岡鉄斎は「俺は知っての通り元が儒生で、画をかくというのが変体じゃ。それで師匠もなければ弟子も取らぬ。唯もう書物の中から出して画を画くばかりで、それで書物という書物、画論という画論は大概買って読んで居る。(中略)南画の根本は学問にあるのじゃ。そして人格を研かなけりゃ画いた絵は三文の価値もない。俺の弟子取りをせぬ理由もコヽじゃわい。新しい画家に言うて聞かしたい言葉は、『万巻の書を読み、万里の道を徂(ゆ)き、以て画祖をなす』とこれだけじゃ」と言っています。

鉄斎は長寿でしたが、80歳を過ぎてますます画力は増し、葛飾北斎の如く80歳はまだまだ雛と思っていたのではないでしょうか? 本作品の「長寿」はまるで自分の長生きしてもっと絵が描きたいという願いだったようにも思えます。

人は湿気のように甘えの多いところに長く居てはいけません。掛け軸に喩えるのはなんですが、常に自分を鍛錬する場に置き、腐敗しない日頃の努力が大切です。そして地道な努力こそが、天才を超える結果を生み出すことになるように思います。

そう、若き人よ! 人間性を磨け!

さrw本日の作品は男の隠れ家の床の間に時折、掛けられていた本作品ですが、だいぶ湿気を含んできたので、湿気を抜こうかと思い、またちょっとさらなる調べるところもあって持ち帰ってきました。

掛け軸の保管にはこの季節は油断大敵です。掛け軸の保管する場所にはエアコンが必需品です。飾り終わったらエアコンのあるところで湿気を抜いて保存箱に収納するのが基本です。また収納する場合も全体を紙で包んで収納します。布などで直接包むのは危険です。

仙山遊鹿図 伝冨岡鉄斎筆

絹本着色軸装 軸先本象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横454*縦1970 画サイズ:横424*縦1338

Image may be NSFW.

Clik here to view.

掛け軸には湿気は禁物ですが、湿度を管理した状態で保管するのはなかなか難しいものがあります。同じ骨董品でも漆器や刀剣は乾燥しすぎると木に割れが発生したりして、決して同じ音湿度の環境でよいというものでもありませんので、各々の管理は非常にデリケートのようです。

ただ、一定の湿気を超えると掛け軸はカビが発生したり、紙魚という虫を呼び込むことになりますので、湿気は避けなくてはなりません。湿気の抜けない場所に長く放置することは避けたほうがいいでしょう。床の間や天袋、押入れというものは北面に接しており、結露しやすい場所、もしくは湿気が抜けない場所にあることを肝に銘じておく必要があります。

*ところで掛け軸の箱に一般の防虫剤(着物用などのもの)も厳禁ですよ。黒く変色する可能性があります。Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、本作品はずいぶんと以前に入手した作品であり、本ブログにもなんどか投稿されています。購入当時、自分で調べた記録は下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

********************************

遊印は「□□」、印章は「百練□印」の朱方印と「□□鉄史」の白方印が押印されている。白方印は明治15年頃(47歳頃)から使用されているが他の印章については未確認です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

明治元年(33歳)から百錬の名を用いていますが、賛に「鉄斎外史写并録」とあり、作風や賛、書体から大正7年(83歳)の作と思われます。

「(遊印押印) 惟永□々田禾熟 伹願人々福寿長 此郡尭来白也□ □□見只求実□ 年風調雨順五穀 豊登天□災傷之 苦則人々辛福遍 地□可□祝慶我 鉄斎外史寫聘并録 (押印)」

*富岡鉄斎は自分の作品は絵を観るより賛を読めと言っていたとか・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

箱書きは後日なされたものと推察されます。印章は「鉄□□斎」が押印されており、真作箱書きに押印されているものと同一印章であることは確認できています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

稚拙にみえる絵ですが、全体構図、賛の出来から購入に踏み切りました。稚拙ながら眺めるほどに不思議な味があり、その判断に間違いは無いと思っています。

********************************

真贋はともかく、富岡鉄斎の作品を観ても、「最近の人にはきっと理解できないであろうな~」と思わざる得ません。現代人の理解の枠を越えているようなところがありますね。

鉄斎は、京都で第一流の学者や芸術家たちの塾に通い、広範な知識を蓄積していきます。国学、漢学、陽明学、詩文、さらには勤王思想などを深めていったようです。またその過程で、鉄斎は女流歌人としても知られていた大田垣蓮月という尼僧を知り、蓮月焼と呼ばれる彼女の陶器作りの手伝いをするために、一時、一緒に暮らししています。鉄斎が二十歳、蓮月が六十五歳の時のことです。

この母親と息子あるいは祖母と孫のような共同生活の中で、鉄斎は慈悲深く謙遜な蓮月に大いに感化されています。つまり、蓮月との出会いによって、鉄斎は人間性を深め、真の人間の在り様みたいなものを把握したのでしょう。だからこそ、鉄斎は国学者であり、儒者でありながらも、決して偏狭な思想の中に自らを閉じ、目と心を外に向けてオープンにしていけたのでしょう。それでいて、学問をする中で把握し得た人間の真実を自らの立脚点にしていたから、決して時流に流されて浮遊するようなことはなかったようです。鉄斎はフェノロサの提唱に端を発した文人画の排斥という、嵐のような逆風にもびくともしなかったとのことです。彼は飽くまでも自らの姿勢を崩さず、ひたすら独自の道を突き進み、そこには、自分の絵は従来の文人画家たちのものとは違うんだという鉄斎の自負があります。

梅原龍三郎が富岡鉄斎を評して次のような言葉を遺しています。「近き将来の日本美術史は徳川期の宗達・光琳・乾山と、それから大雅と、浮世絵の幾人かを経て明治・大正の間には唯一人鉄斎の名を止めるものとなるであろう」と・・・。

一方の富岡鉄斎は「俺は知っての通り元が儒生で、画をかくというのが変体じゃ。それで師匠もなければ弟子も取らぬ。唯もう書物の中から出して画を画くばかりで、それで書物という書物、画論という画論は大概買って読んで居る。(中略)南画の根本は学問にあるのじゃ。そして人格を研かなけりゃ画いた絵は三文の価値もない。俺の弟子取りをせぬ理由もコヽじゃわい。新しい画家に言うて聞かしたい言葉は、『万巻の書を読み、万里の道を徂(ゆ)き、以て画祖をなす』とこれだけじゃ」と言っています。

鉄斎は長寿でしたが、80歳を過ぎてますます画力は増し、葛飾北斎の如く80歳はまだまだ雛と思っていたのではないでしょうか? 本作品の「長寿」はまるで自分の長生きしてもっと絵が描きたいという願いだったようにも思えます。

人は湿気のように甘えの多いところに長く居てはいけません。掛け軸に喩えるのはなんですが、常に自分を鍛錬する場に置き、腐敗しない日頃の努力が大切です。そして地道な努力こそが、天才を超える結果を生み出すことになるように思います。

そう、若き人よ! 人間性を磨け!