週末に会社の同僚が穂高で滑落で遭難死したという連絡が入りました。小生も学生時代には何度か登山している穂高ですが、ロック以外の一般的な登山道でも油断のならないルートがいくつもありますが、詳細はまだ不明です。とにもかくにもまだ若すぎる・・・。

男の隠れ家にあった津軽塗、前回は母が大切にしていた御碗二十人揃いを修復しましたが、今回は御櫃二対を修復しました。

津軽塗 御櫃二種・盆

サイズ:丸盆その1:口径300*高さ30

丸盆その2(2個):口径255*高さ24 丸盆その3(2個):口径239*高さ24

御櫃その1:最大口径262*高さ230 御櫃その2:最大口径232*高さ220

御櫃膳その1:幅289*奥行289*高さ116 御櫃膳その2:幅258*奥行258*高さ116

杓その1:最大長248 杓その2:最大長224

![]()

他の漆器に比べて漆器の工程の多い津軽塗ですが、塗の工程の多い分、艶が無くなった部分を磨くことで新たな艶が出てくるそうです。

![]()

前回の御碗でそのことを試していたので、思い切って他の御櫃の二対も修復してみました。一般的には唐塗という技法が津軽塗では多いのですが、下記の御盆のように変わった文様の作品もあります。

![]()

こちらも青森の組合を通して紹介いただいた弘前の小林漆器に問い合わせたところ、津軽塗の一種のようです。

![]()

御碗のそうですが、御櫃についても現代の唐塗より手が込んでいるようです。近況の民芸品ということで男の隠れ家にはそれほど高級ではありませんが、幾つかの津軽塗がありましたが、修復の必要な残りの作品としてまだ下記の作品があります。

津軽塗 乱れ箱(着物盆)

サイズ:幅576*奥行425*高さ75

![]()

普段使いに使っていたもののようです。

![]()

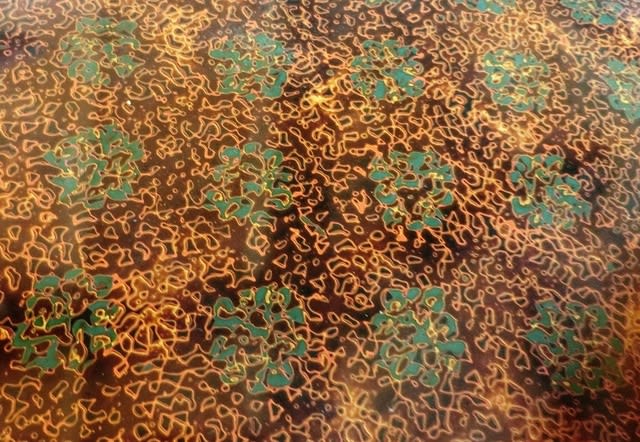

こちらの文様はちょっと面白いですね。

![]()

大きさのあるものですから、収縮などで角の木地に割れがあったり、漆が剥がれている箇所があります。

![]()

費用対効果を鑑みなくてはいけませんが、漆器は直して使えるということをもっと考慮してみてもいいと思います。

遭難の連絡の入る前の予約原稿ですので本日は原文そのまま投稿していますが、今後の投稿予定は未定です。息子は土曜日には手足口病を発症・・・、なんとも気を病む週末となりました。

男の隠れ家にあった津軽塗、前回は母が大切にしていた御碗二十人揃いを修復しましたが、今回は御櫃二対を修復しました。

津軽塗 御櫃二種・盆

サイズ:丸盆その1:口径300*高さ30

丸盆その2(2個):口径255*高さ24 丸盆その3(2個):口径239*高さ24

御櫃その1:最大口径262*高さ230 御櫃その2:最大口径232*高さ220

御櫃膳その1:幅289*奥行289*高さ116 御櫃膳その2:幅258*奥行258*高さ116

杓その1:最大長248 杓その2:最大長224

他の漆器に比べて漆器の工程の多い津軽塗ですが、塗の工程の多い分、艶が無くなった部分を磨くことで新たな艶が出てくるそうです。

前回の御碗でそのことを試していたので、思い切って他の御櫃の二対も修復してみました。一般的には唐塗という技法が津軽塗では多いのですが、下記の御盆のように変わった文様の作品もあります。

こちらも青森の組合を通して紹介いただいた弘前の小林漆器に問い合わせたところ、津軽塗の一種のようです。

御碗のそうですが、御櫃についても現代の唐塗より手が込んでいるようです。近況の民芸品ということで男の隠れ家にはそれほど高級ではありませんが、幾つかの津軽塗がありましたが、修復の必要な残りの作品としてまだ下記の作品があります。

津軽塗 乱れ箱(着物盆)

サイズ:幅576*奥行425*高さ75

普段使いに使っていたもののようです。

こちらの文様はちょっと面白いですね。

大きさのあるものですから、収縮などで角の木地に割れがあったり、漆が剥がれている箇所があります。

費用対効果を鑑みなくてはいけませんが、漆器は直して使えるということをもっと考慮してみてもいいと思います。

遭難の連絡の入る前の予約原稿ですので本日は原文そのまま投稿していますが、今後の投稿予定は未定です。息子は土曜日には手足口病を発症・・・、なんとも気を病む週末となりました。