*不覚にもインフルエンザ発症につき自宅にて隔離療養中。師走は忙しく体調が思わしくなかったのだが、帰省して帰京するハードさがダメ出しになったようです。予防接種も効き目なしImage may be NSFW.

Clik here to view.![]() 高熱に強烈な喉に痛み・・・、ベットでじ~っとしています。一年の計を朦朧とした頭で考えていますが、また熱が出ていきました。

高熱に強烈な喉に痛み・・・、ベットでじ~っとしています。一年の計を朦朧とした頭で考えていますが、また熱が出ていきました。

日本人は独自の文化を持ち、発展し続けてきた。欧米列強の文明、文化を取り入れてきたが、ここにきて日本発展に疑問符が生まれてきている。それはなぜか? その原因を辿ると戦後の教育に思いあたることになろう。戦後の教育で育ってきた我々が後継を作っているが、脈々と続いてきた日本人の精神をきちんと受け継いで、受け繋いでいるのであろうか?

戦後の教育はGHQ支配下でアメリカによって土台が作られたといっても過言ではない。日本の精神性の高さは道徳心の高さはその前の教育によって生まれてきたが、その後の教育はアメリカに逆らわない国として作られている。日本の文化、精神性は独自性が薄れ、日本の精神性の高い文化の比重は格段に低くなった。武士道、茶の心といったものが希薄になった日本人の精神はきちんと見直すことが必要ではないのかと思う。

さて本日は画業に於いてそのような境地で描き続けた画家の紹介です。

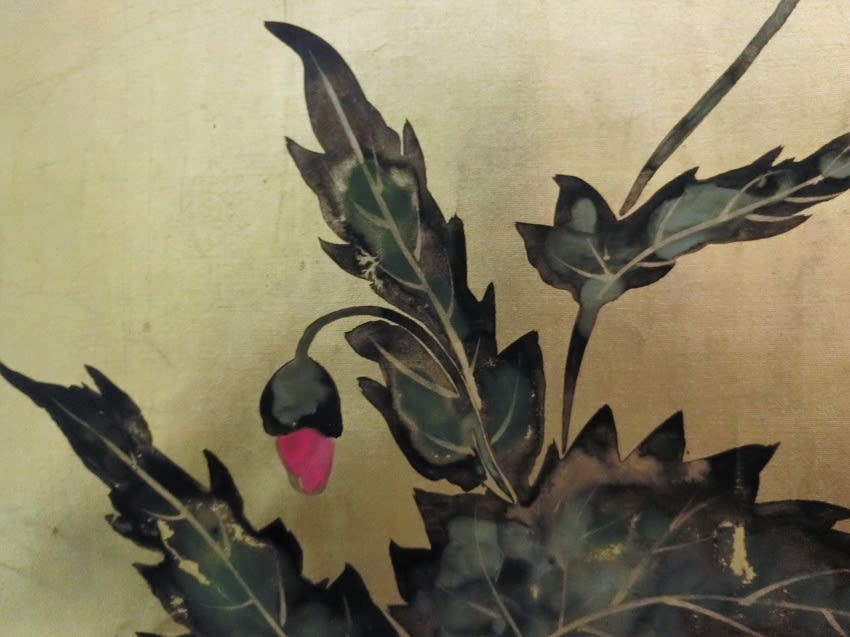

けしの花 伝神坂雪佳筆 その1

金紙本着色 額装

作品サイズ:縦310*横270

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

**************************************

神坂雪佳:(かみさか せっか)慶応2年1月12日(1866年2月26日) ~ 昭和17年(1942年)1月4日)。近現代の日本の画家であり、図案家。京都に暮らし、明治から昭和にかけての時期に、絵画と工芸の分野で多岐にわたる活動をした。本名は吉隆(よしたか)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

京都御所警護の武士・神坂吉重の長男として、幕末の京都・栗田口(現・京都市栗田口)に生まれる。1881年(明治14年)、16歳で四条派の日本画家・鈴木瑞彦に師事して絵画を学び、装飾芸術への関心を高めたのちの1890年(明治23年)には図案家・岸光景に師事し、工芸意匠図案を学ぶ。琳派の研究を始めたのはこの頃であった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

1901年(明治34年)には、イギリスのグラスゴーで開催されたグラスゴー国際博覧会 (Glasgow International Exhibition) の視察を目的とし、世界各地の図案の調査を兼ねて渡欧。当時のヨーロッパではジャポニスムが流行し、日本美術の影響を受けたアール・ヌーヴォーが花開いていた。神坂もそこで日本の優れた装飾芸術を再認識したという。 琳派に傾倒し、デフォルメ、クローズアップ、トリミングを用いた大胆な構図や「たらしこみ」の技法など、琳派の影響を受けながらもモダンで明快な作風である。染織や陶芸・漆芸など暮らしを装う工芸品の図案も積極的に行った。蒔絵師の神坂祐吉は雪佳の実弟で、雪佳が図案した作品も多い。 1942年(昭和17年)1月4日、77歳で死去した。

**************************************

神坂雪佳の作品は以前に紹介した下記の作品があります。

紫陽花 神坂雪佳筆 その1

色紙 絹本着色

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

神坂雪佳は琳派に深く傾倒し、たらしこみなどの琳派独特の技法や構図を生かした作品を多数描いたことから、近代における琳派の継承者として位置づけられています。また、工芸分野でも幅広く活躍し、日本における近代デザインの先駆者としても評価されています。2001年には日本人として初めてフランスのファッションブランド・エルメスの雑誌の表紙を飾ったことで話題となりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

雪佳は実はアール・ヌーヴォーは吐き気を催すほど嫌なもので、自分は参考にするつもりもない、と評価しています。雪佳は、西洋のものは素晴らしいと妄信してアール・ヌーヴォーをもてはやし、そのまま模倣してしまう風潮を強く批判しました。アール・ヌーヴォーは西洋に大量にもたらされた日本美術に影響を受け、伝統に囚われない新しい美術工芸様式を求めて生まれたものですが、雪佳はそのことを現地で感じ、西洋に新しい美術を生み出すほどの力が日本の美術にはあるのだから、根底にある古典や琳派といった日本の美術をより深く学ぶことが、新しい美術・デザインを生み出すには不可欠だ、と考えました。雪佳にとって、アール・ヌーヴォーとの出会いは琳派をはじめとした日本の美術・デザインの素晴らしさを改めて実感した出来事でしあったようです。

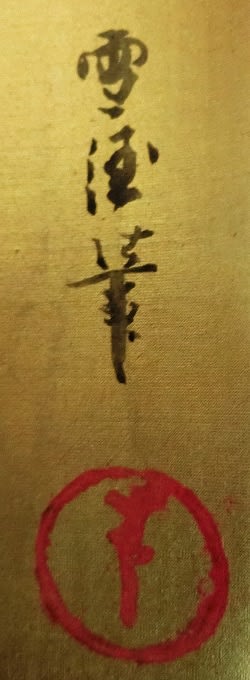

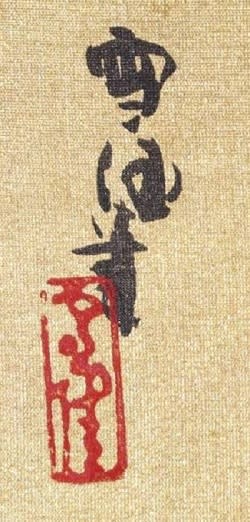

「その1」と「その2」の落款と印章を比較してみました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ヨーロッパから戻った後、雪佳は以前以上に琳派の研究に熱心に取り組むようになりました。琳派の特徴は、大和絵と呼ばれる日本の伝統的な絵画をベースにした、デザイン性や装飾性豊かな表現にあります。雪佳は琳派の代表的な技法である「たらしこみ(絵具が乾く前に別の色の絵具をたらして滲ませる技法)」をはじめ、大胆なデフォルメやトリミング、クローズアップといった構図取りを学び、同時に西洋的な抽象表現やモダンな感覚も取り入れた、近代的な琳派の作風を目指しました。伝統と革新を融合させた雪佳の作風は高い評価を受け、やがて"琳派の再来"とも呼ばれるようになります。

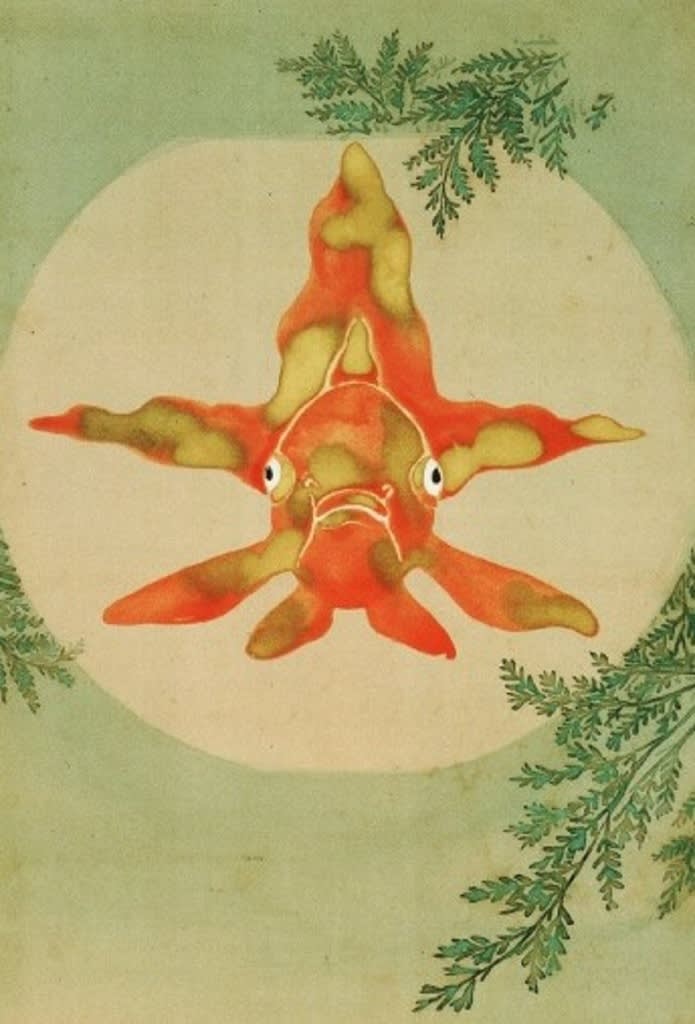

参考作品:代表作「金魚玉図」

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

雪佳は作品制作だけでなく、自ら琳派に関する研究論文を執筆・発表したり、琳派の展覧会を主催したりと、琳派の普及活動も精力的に行いました。大正2年(1914)に発足した琳派の祖・本阿弥光悦の200回忌にあわせて発足した茶会「光悦会」には発起人として参加し、企画運営にも携わりました。この「光悦会」は日本を代表する茶会のひとつとして現在まで続いており、毎年11月に光悦の屋敷跡である鷹峯・光悦寺にて開催されています。

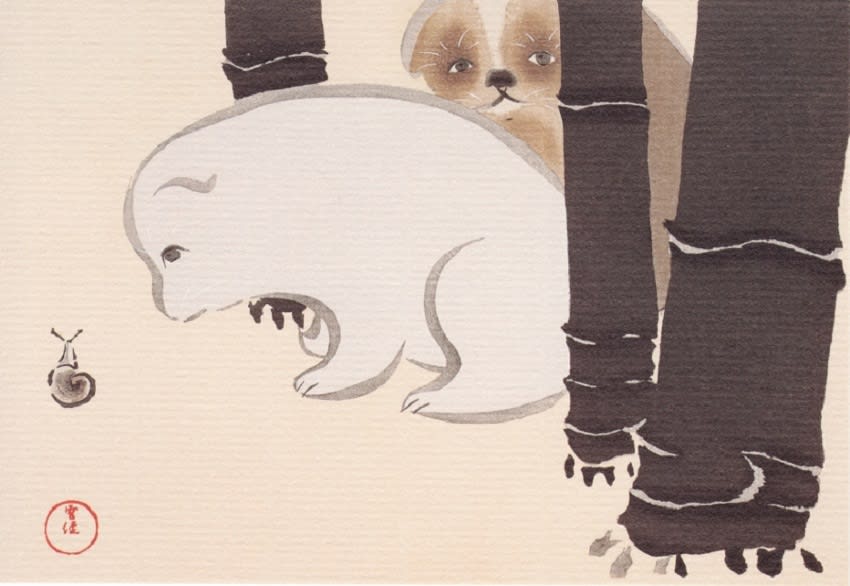

参考作品:代表作「狗犬」

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

日本画には魅力ある作品がたくさんあります。古い掛け軸や陶磁器、漆器など日本文化をもって大切にしましょう。そこに学ぶのは「かわいい」という表現では語り切れない高い精神性です。

スマホにばかり夢中になったりするより本を読め! 幼稚なエロい女性グループに夢中になる時間があったら打ち込めるものを持て! 流行やマスコミに流される今の若者には何かが足りないと思うには小生だけだろうか?

Clik here to view.

高熱に強烈な喉に痛み・・・、ベットでじ~っとしています。一年の計を朦朧とした頭で考えていますが、また熱が出ていきました。

高熱に強烈な喉に痛み・・・、ベットでじ~っとしています。一年の計を朦朧とした頭で考えていますが、また熱が出ていきました。日本人は独自の文化を持ち、発展し続けてきた。欧米列強の文明、文化を取り入れてきたが、ここにきて日本発展に疑問符が生まれてきている。それはなぜか? その原因を辿ると戦後の教育に思いあたることになろう。戦後の教育で育ってきた我々が後継を作っているが、脈々と続いてきた日本人の精神をきちんと受け継いで、受け繋いでいるのであろうか?

戦後の教育はGHQ支配下でアメリカによって土台が作られたといっても過言ではない。日本の精神性の高さは道徳心の高さはその前の教育によって生まれてきたが、その後の教育はアメリカに逆らわない国として作られている。日本の文化、精神性は独自性が薄れ、日本の精神性の高い文化の比重は格段に低くなった。武士道、茶の心といったものが希薄になった日本人の精神はきちんと見直すことが必要ではないのかと思う。

さて本日は画業に於いてそのような境地で描き続けた画家の紹介です。

けしの花 伝神坂雪佳筆 その1

金紙本着色 額装

作品サイズ:縦310*横270

Image may be NSFW.

Clik here to view.

**************************************

神坂雪佳:(かみさか せっか)慶応2年1月12日(1866年2月26日) ~ 昭和17年(1942年)1月4日)。近現代の日本の画家であり、図案家。京都に暮らし、明治から昭和にかけての時期に、絵画と工芸の分野で多岐にわたる活動をした。本名は吉隆(よしたか)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

京都御所警護の武士・神坂吉重の長男として、幕末の京都・栗田口(現・京都市栗田口)に生まれる。1881年(明治14年)、16歳で四条派の日本画家・鈴木瑞彦に師事して絵画を学び、装飾芸術への関心を高めたのちの1890年(明治23年)には図案家・岸光景に師事し、工芸意匠図案を学ぶ。琳派の研究を始めたのはこの頃であった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1901年(明治34年)には、イギリスのグラスゴーで開催されたグラスゴー国際博覧会 (Glasgow International Exhibition) の視察を目的とし、世界各地の図案の調査を兼ねて渡欧。当時のヨーロッパではジャポニスムが流行し、日本美術の影響を受けたアール・ヌーヴォーが花開いていた。神坂もそこで日本の優れた装飾芸術を再認識したという。 琳派に傾倒し、デフォルメ、クローズアップ、トリミングを用いた大胆な構図や「たらしこみ」の技法など、琳派の影響を受けながらもモダンで明快な作風である。染織や陶芸・漆芸など暮らしを装う工芸品の図案も積極的に行った。蒔絵師の神坂祐吉は雪佳の実弟で、雪佳が図案した作品も多い。 1942年(昭和17年)1月4日、77歳で死去した。

**************************************

神坂雪佳の作品は以前に紹介した下記の作品があります。

紫陽花 神坂雪佳筆 その1

色紙 絹本着色

Image may be NSFW.

Clik here to view.

神坂雪佳は琳派に深く傾倒し、たらしこみなどの琳派独特の技法や構図を生かした作品を多数描いたことから、近代における琳派の継承者として位置づけられています。また、工芸分野でも幅広く活躍し、日本における近代デザインの先駆者としても評価されています。2001年には日本人として初めてフランスのファッションブランド・エルメスの雑誌の表紙を飾ったことで話題となりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

雪佳は実はアール・ヌーヴォーは吐き気を催すほど嫌なもので、自分は参考にするつもりもない、と評価しています。雪佳は、西洋のものは素晴らしいと妄信してアール・ヌーヴォーをもてはやし、そのまま模倣してしまう風潮を強く批判しました。アール・ヌーヴォーは西洋に大量にもたらされた日本美術に影響を受け、伝統に囚われない新しい美術工芸様式を求めて生まれたものですが、雪佳はそのことを現地で感じ、西洋に新しい美術を生み出すほどの力が日本の美術にはあるのだから、根底にある古典や琳派といった日本の美術をより深く学ぶことが、新しい美術・デザインを生み出すには不可欠だ、と考えました。雪佳にとって、アール・ヌーヴォーとの出会いは琳派をはじめとした日本の美術・デザインの素晴らしさを改めて実感した出来事でしあったようです。

「その1」と「その2」の落款と印章を比較してみました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

ヨーロッパから戻った後、雪佳は以前以上に琳派の研究に熱心に取り組むようになりました。琳派の特徴は、大和絵と呼ばれる日本の伝統的な絵画をベースにした、デザイン性や装飾性豊かな表現にあります。雪佳は琳派の代表的な技法である「たらしこみ(絵具が乾く前に別の色の絵具をたらして滲ませる技法)」をはじめ、大胆なデフォルメやトリミング、クローズアップといった構図取りを学び、同時に西洋的な抽象表現やモダンな感覚も取り入れた、近代的な琳派の作風を目指しました。伝統と革新を融合させた雪佳の作風は高い評価を受け、やがて"琳派の再来"とも呼ばれるようになります。

参考作品:代表作「金魚玉図」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

雪佳は作品制作だけでなく、自ら琳派に関する研究論文を執筆・発表したり、琳派の展覧会を主催したりと、琳派の普及活動も精力的に行いました。大正2年(1914)に発足した琳派の祖・本阿弥光悦の200回忌にあわせて発足した茶会「光悦会」には発起人として参加し、企画運営にも携わりました。この「光悦会」は日本を代表する茶会のひとつとして現在まで続いており、毎年11月に光悦の屋敷跡である鷹峯・光悦寺にて開催されています。

参考作品:代表作「狗犬」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

日本画には魅力ある作品がたくさんあります。古い掛け軸や陶磁器、漆器など日本文化をもって大切にしましょう。そこに学ぶのは「かわいい」という表現では語り切れない高い精神性です。

スマホにばかり夢中になったりするより本を読め! 幼稚なエロい女性グループに夢中になる時間があったら打ち込めるものを持て! 流行やマスコミに流される今の若者には何かが足りないと思うには小生だけだろうか?