どうも今年の正月から体調が思わしくない。インフルエンザに罹患した後、中耳炎が治らず、今月からは花粉症らしい、そして一昨日以来の下痢・・。悩むことが尽きなく、過労が原因か。

さて本日紹介する作品は谷文晁の影響の見られる頃に描かれた高久靄崖の作品の紹介です。一般的には「疎林外史」という号のほうが馴染みがあるようです。

山水画 高久靄崖筆 その2

紙本水墨軸装 合箱入 軸先木製

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横485*縦403

![]()

高久靄崖:寛政8年(1796年)~天保14年4月8日(1843年5月7日)。下野那須郡杉渡戸(現 栃木県那須塩原市黒磯)に生まれる。名は徴、字は子遠、通称秋輔。号は靄厓、石窟、如樵、石窠学、梅斎、疎林外史。靄厓は、馬方や煙草職人をする傍ら、郷里の画家 平出雪耕や小泉斐(あや)について書画を学ぶ。

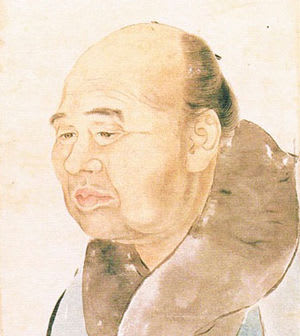

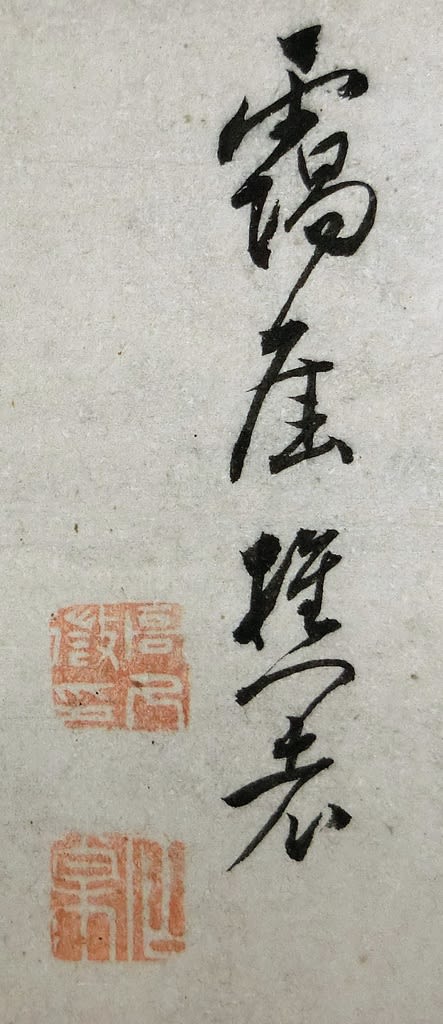

参考資料:高久靄厓像稿 椿椿山筆 栃木県立博物館蔵

![]()

高久靄厓の画業は年代によって大きく3期に分類できる。

第1期 27歳以前 号:如樵 池大雅の影響大きい時期

第2期 27歳以降 号:靄厓樵者 中国文人画の模写

本作品と以前に紹介した「その2」はこの時期の作と思われます。

*本作品は谷文晁が60歳以降の影響を受けた作品と推測されます。

第3期 42歳以降 号:疎林外史 独自の画風を確立

本作品は真作と判断していますが、谷文晁と高久靄厓、椿椿山の作品は贋作がたくさん出回っていますので要注意ですね。

![]()

青年期より下野鹿沼(栃木県鹿沼市)に移り、池大雅や清の伊孚九に私淑し、文人画を独学した。鹿沼の文化人に支援を受け、文政6年(1823年)27歳のとき江戸に出る。江戸では画家として評判が高かったが、気位が高く、儲けのために画くことがなかったので生活は貧窮した。見かねた知人の田能村竹田のはからいで谷文晁の画塾写山楼の門下となり、文晁が弟子の靄厓の絵を売り出したという。弟子思いの文晁らしい行動だが、それほど画の力量があったという証左でもある。

*常に生活に窮していたために「貧乏神」と称せられて、この画家の作品を床に飾るのを痛がる人もいます。本作品は痛みがひどかったので再表具しています。

![]()

谷文晁の作行近いことから30歳前後の作と推測しています。

同門の渡辺崋山が蛮社の獄で投獄されたとき、椿椿山らとともに救出に尽力したという。30代になると北陸や東北、関西など各地を盛んに旅し、古書画の調査や模写を行っている。特に仙台は三度訪ねている。この調査を元に『過眼録』を著した。天保8年(1837年)42歳のとき、それまで鹿沼に拠点をもって行き来を繰り返したが、江戸に永住を決意する。天保14年(1843年)4月8日、江戸両国薬研堀のアトリエ晩成山房で永眠。享年48。谷中(台東区谷中4)の天龍院に靄厓の墓がある。

![]()

本ブログに投稿された「その2」は下記の作品がありますが、本日は記事を参考にしていただくことにして紹介は省略します。

青緑山水図 伝高久靄崖筆 大窪詩仏賛 その2

絹本水墨着色軸装 大窪詩仏賛 軸先象牙 合箱入

全体サイズ:横2010*縦570 画サイズ:横1280*縦430

代表作の作例は「李士達筆驟雨雨行客図模本」と「楊貴妃図」が挙げられます。

![]()

![]()

このくらいの出来の作品があるといいですね。

***********************************

貧乏神:基本的には薄汚れた老人の姿で、痩せこけた体で顔色は青ざめ、手に渋団扇を持って悲しそうな表情で現れるが、どんな姿でも怠け者が好きなことには変わりないとされる。家に憑く際には、押入れに好んで住み着くという。詩人・中村光行によれば、貧乏神は味噌が好物で、団扇を手にしているのはこの味噌の芳香を扇いで楽しむためとされている。

仮にも神なので倒すことはできないが、追い払う方法はないわけではない。新潟では、大晦日の夜に囲炉裏で火を焚くと、貧乏神が熱がって逃げていくが、代わりに暖かさを喜んで福の神がやって来るとされる。囲炉裏にまつわる貧乏神の俗信は多く、愛媛県北宇和郡津島町(現・宇和島市)では囲炉裏の火をやたらと掘ると貧乏神が出るといわれる。

**********************************

一方で貧乏神は福に転じる神ともされ、きちんと祀り大切にして家から送り出すと福を招き入れるとされる。表具を改装してあげたのが良かったかもしれませんが・・・![]()

![]()

改装し、由来書、説明栞、収納箱もきちんとしておいてあるので、「貧乏神」もおとなしくしてくれているようです。ところで収納箱の真田紐は袋状のものを使いましょう。平紐はいけません。

郷里のお寺で見かけた屏風、名もない画家の中に「疎林外史」の落款のある扇面図がありました。住職曰く「祖父がこの中に一作品だけ著名な画家の作品があると言っていました。」とのこと。おそらく「高久靄崖」の作品のことでしょうが、現在では知っている人は非常に少ない画家です。

「貧乏神」もさることながら、健康の神はいないものか? 息子が病気もせずに元気なのはなによりだが・・。

さて本日紹介する作品は谷文晁の影響の見られる頃に描かれた高久靄崖の作品の紹介です。一般的には「疎林外史」という号のほうが馴染みがあるようです。

山水画 高久靄崖筆 その2

紙本水墨軸装 合箱入 軸先木製

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横485*縦403

高久靄崖:寛政8年(1796年)~天保14年4月8日(1843年5月7日)。下野那須郡杉渡戸(現 栃木県那須塩原市黒磯)に生まれる。名は徴、字は子遠、通称秋輔。号は靄厓、石窟、如樵、石窠学、梅斎、疎林外史。靄厓は、馬方や煙草職人をする傍ら、郷里の画家 平出雪耕や小泉斐(あや)について書画を学ぶ。

参考資料:高久靄厓像稿 椿椿山筆 栃木県立博物館蔵

高久靄厓の画業は年代によって大きく3期に分類できる。

第1期 27歳以前 号:如樵 池大雅の影響大きい時期

第2期 27歳以降 号:靄厓樵者 中国文人画の模写

本作品と以前に紹介した「その2」はこの時期の作と思われます。

*本作品は谷文晁が60歳以降の影響を受けた作品と推測されます。

第3期 42歳以降 号:疎林外史 独自の画風を確立

本作品は真作と判断していますが、谷文晁と高久靄厓、椿椿山の作品は贋作がたくさん出回っていますので要注意ですね。

青年期より下野鹿沼(栃木県鹿沼市)に移り、池大雅や清の伊孚九に私淑し、文人画を独学した。鹿沼の文化人に支援を受け、文政6年(1823年)27歳のとき江戸に出る。江戸では画家として評判が高かったが、気位が高く、儲けのために画くことがなかったので生活は貧窮した。見かねた知人の田能村竹田のはからいで谷文晁の画塾写山楼の門下となり、文晁が弟子の靄厓の絵を売り出したという。弟子思いの文晁らしい行動だが、それほど画の力量があったという証左でもある。

*常に生活に窮していたために「貧乏神」と称せられて、この画家の作品を床に飾るのを痛がる人もいます。本作品は痛みがひどかったので再表具しています。

谷文晁の作行近いことから30歳前後の作と推測しています。

同門の渡辺崋山が蛮社の獄で投獄されたとき、椿椿山らとともに救出に尽力したという。30代になると北陸や東北、関西など各地を盛んに旅し、古書画の調査や模写を行っている。特に仙台は三度訪ねている。この調査を元に『過眼録』を著した。天保8年(1837年)42歳のとき、それまで鹿沼に拠点をもって行き来を繰り返したが、江戸に永住を決意する。天保14年(1843年)4月8日、江戸両国薬研堀のアトリエ晩成山房で永眠。享年48。谷中(台東区谷中4)の天龍院に靄厓の墓がある。

本ブログに投稿された「その2」は下記の作品がありますが、本日は記事を参考にしていただくことにして紹介は省略します。

青緑山水図 伝高久靄崖筆 大窪詩仏賛 その2

絹本水墨着色軸装 大窪詩仏賛 軸先象牙 合箱入

全体サイズ:横2010*縦570 画サイズ:横1280*縦430

代表作の作例は「李士達筆驟雨雨行客図模本」と「楊貴妃図」が挙げられます。

このくらいの出来の作品があるといいですね。

***********************************

貧乏神:基本的には薄汚れた老人の姿で、痩せこけた体で顔色は青ざめ、手に渋団扇を持って悲しそうな表情で現れるが、どんな姿でも怠け者が好きなことには変わりないとされる。家に憑く際には、押入れに好んで住み着くという。詩人・中村光行によれば、貧乏神は味噌が好物で、団扇を手にしているのはこの味噌の芳香を扇いで楽しむためとされている。

仮にも神なので倒すことはできないが、追い払う方法はないわけではない。新潟では、大晦日の夜に囲炉裏で火を焚くと、貧乏神が熱がって逃げていくが、代わりに暖かさを喜んで福の神がやって来るとされる。囲炉裏にまつわる貧乏神の俗信は多く、愛媛県北宇和郡津島町(現・宇和島市)では囲炉裏の火をやたらと掘ると貧乏神が出るといわれる。

**********************************

一方で貧乏神は福に転じる神ともされ、きちんと祀り大切にして家から送り出すと福を招き入れるとされる。表具を改装してあげたのが良かったかもしれませんが・・・

改装し、由来書、説明栞、収納箱もきちんとしておいてあるので、「貧乏神」もおとなしくしてくれているようです。ところで収納箱の真田紐は袋状のものを使いましょう。平紐はいけません。

郷里のお寺で見かけた屏風、名もない画家の中に「疎林外史」の落款のある扇面図がありました。住職曰く「祖父がこの中に一作品だけ著名な画家の作品があると言っていました。」とのこと。おそらく「高久靄崖」の作品のことでしょうが、現在では知っている人は非常に少ない画家です。

「貧乏神」もさることながら、健康の神はいないものか? 息子が病気もせずに元気なのはなによりだが・・。