具象か抽象か、本日紹介する作品は対象自体を具象的に忠実には描かず、「この形象が常に作者の心を物語るものでなければなりません。」という堂本印象の考えがよく理解できる作品だと思います。

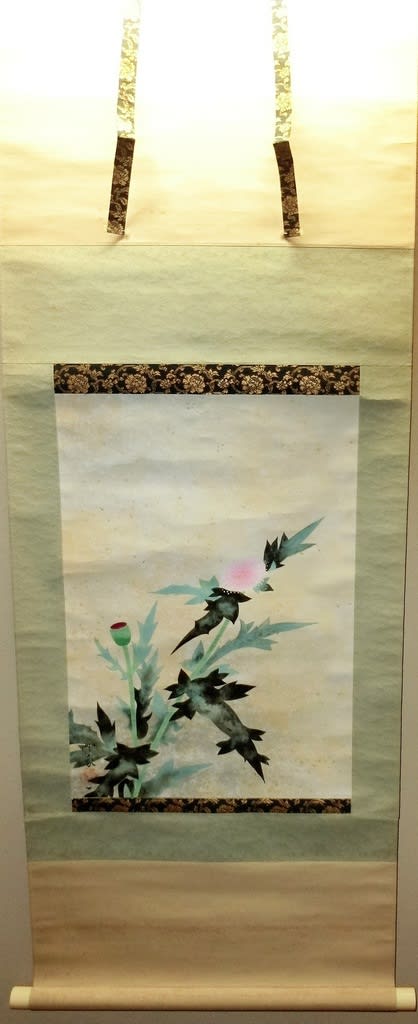

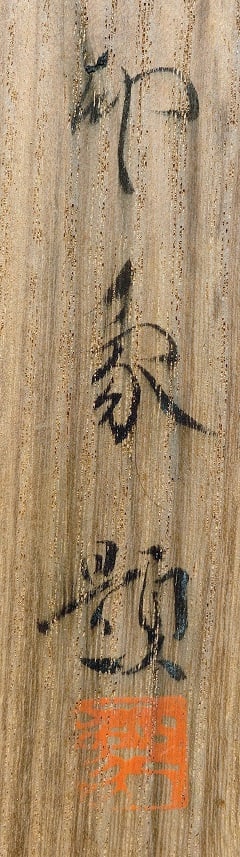

薊 堂本印象筆 その2(整理番号)

紙本着色軸装 軸先練 共箱入

全体サイズ:横489*縦1390 画サイズ:横363*縦520

![]()

*展示室から・・、手前は下記の作品です。

先週の休日にはNHKのBSにて「浜田庄司の大皿」(美の巨人たち 幻の大皿を大発見!“益子の父”濱田庄司「大阪万博出品の大皿」 )の特集番組を放映していましたが、下記の作品における黍文様、蝋抜きの技法は沖縄の伝統工芸などの影響についても放映内容で触れていました。

柿釉面取抜繪花瓶 浜田庄司作

杉共箱入

高さ305*胴径150~125*口径90*高台径102

![]()

*本ブログで紹介した下記の作品と同じ作品が最も「浜田庄司の大皿」の特徴を表している作品だそうです。(むろん真作です![]() )

)

白釉黒流掛大鉢 浜田庄司作

共箱 花押サイン有

径550*高さ143*高台径245

![]()

堂本印象の作品はその表現方法自体がめぐるましくと言っていいほど変化しています。本作品は大正から昭和初期にかけての作でしょうか?

![]()

堂本印章は京都の竹内栖鳳の画風を原点としており、竹内栖鳳門下で本ブログでもお馴染みの西山翠嶂に最初に学んでいます。

************************************

堂本印象は、明治24年12月25日京都市に生れ、生家は銘酒「賞菊」の醸造元として知られる酒造業であったが、父の代に事業に失敗して没落。9人兄弟の三男であった印象は、苦学して画道に入り、大正10年京都市立絵画専門学校を卒業した。この間、西山翠嶂の塾にも学び在学中の大正8年第1回帝展に「深草」が初入選した。同じく第3回「調鞠図(ちょうきくず)」、「訶梨帝母(かりていも)」がともに特選になった。また大正14年には「華厳」で、帝国美術院賞を受けるなど、若い頃からすぐれた才能が認められた。

************************************

![]()

堂本印象の作品は最初の頃の具象的な作品が好きというファン、ちょっと抽象的な中期の文学的な作風が好きというファン、最後の抽象画が好きというファンの3つに分かれると思います。稀に南画風の絵が好きという方も・・。

![]()

それぞれ特徴のある画風ですが、同一画家の絵とは思えないほど作品の画風が変化しています。抽象画は大家となってからの作でそれほど市場で見かけることはありませんが、それ以前の作品は多作なこともあり、見かける機会が多いと思います。

![]()

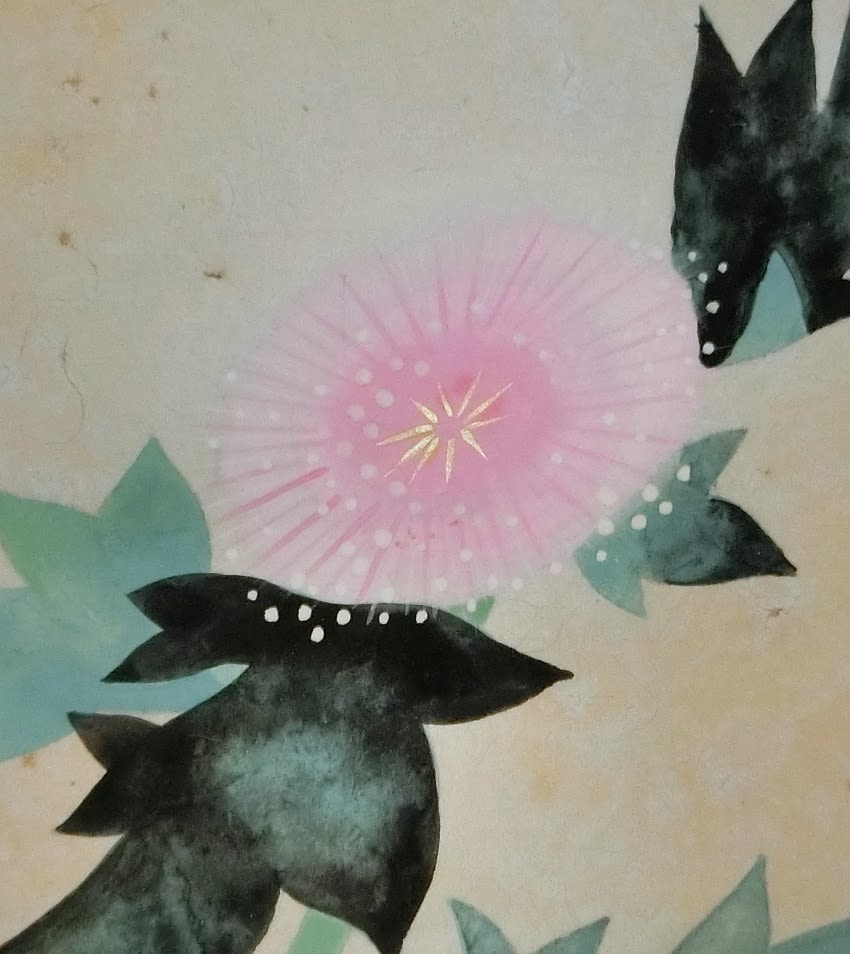

本作品は対象自体を具象的に忠実には描かず、「この形象が常に作者の心を物語るものでなければなりません。」という堂本印象の考えが小品ながらよく理解できる作品だと思います。

![]()

「心を表現するために形象を借りて自然物なり対象物なりの姿を通して筆者がその精神を伝えるのであります。」という表現通りですね。この言葉を知っていないと、堂本印象の作品鑑賞の入り口にはつけないのかもしれません。

![]()

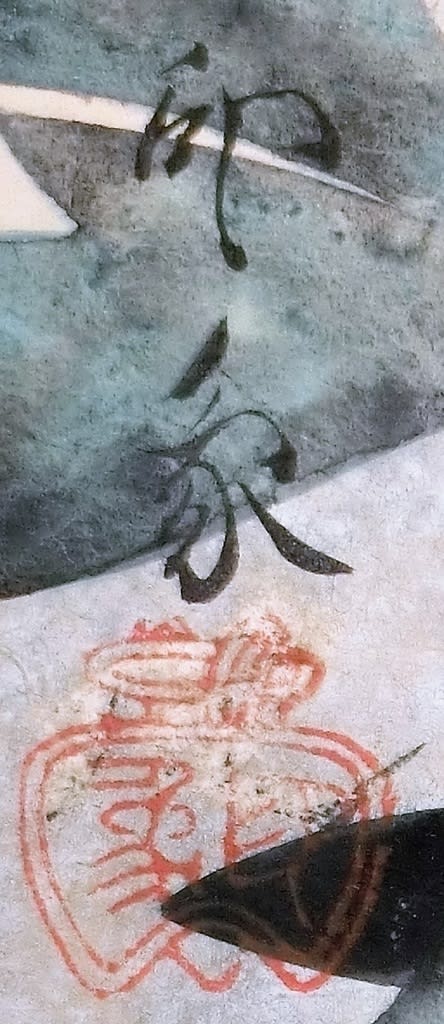

むろんこういう大家の作品は当方の得意とする分野でなく、真贋については各々の専門家に頼ることにしていますが、本作品は蒐集の初期に入手した作品で、真贋はよくわかりませんが、転勤の先々の借家の床に掛けて愉しんでいました。

************************************

作品は、極めて多作といえますが、それらを概観すると、初期における古典的題材による、文学性ゆたかな絵画は、戦後大きな変貌を示し、現実生活に取材した洋画的表現の濃いものとなり、さらに昭和33年ごろからは抽象的画面を展開するようになります。

************************************

![]()

************************************

昭和30年頃から堂本印象は、日本画としては類を見ない、非具象的な絵画を続々と発表し始めます。表現方法や対象を変貌させた従前の作品と同様に、様々な試みを取り入れることをも躊躇しませんでした。

![]()

堂本印象はこう述べています。

「日本画は一見形象をもって表現しますが、この形象が常に作者の心を物語るものでなければなりません。心を表現するために形象を借りて自然物なり対象物なりの姿を通して筆者がその精神を伝えるのであります(堂本印象『看心有道』・昭和12年)。」

様々な表現によりあらゆる対象を描き続けてきた印象が、晩年は色と形象だけにより、抽象画においてその精神を示そうとしました。

************************************

いつ頃入手したかはとんと記憶から失していますが、魅力的な作品だと思い購入したのでしょう![]() 魅力があるから作品を入手する、浜田庄司の作品も含めてすべての骨董蒐集の動機は同じですね。

魅力があるから作品を入手する、浜田庄司の作品も含めてすべての骨董蒐集の動機は同じですね。

![]()

![]()

薊の花言葉の中に「触れないで」とあるように綺麗な花にはトゲがある薊ですので安易に触れると痛い目にあいます。人間における美人と同じ・・・![]()

薊 堂本印象筆 その2(整理番号)

紙本着色軸装 軸先練 共箱入

全体サイズ:横489*縦1390 画サイズ:横363*縦520

*展示室から・・、手前は下記の作品です。

先週の休日にはNHKのBSにて「浜田庄司の大皿」(美の巨人たち 幻の大皿を大発見!“益子の父”濱田庄司「大阪万博出品の大皿」 )の特集番組を放映していましたが、下記の作品における黍文様、蝋抜きの技法は沖縄の伝統工芸などの影響についても放映内容で触れていました。

柿釉面取抜繪花瓶 浜田庄司作

杉共箱入

高さ305*胴径150~125*口径90*高台径102

*本ブログで紹介した下記の作品と同じ作品が最も「浜田庄司の大皿」の特徴を表している作品だそうです。(むろん真作です

)

)白釉黒流掛大鉢 浜田庄司作

共箱 花押サイン有

径550*高さ143*高台径245

堂本印象の作品はその表現方法自体がめぐるましくと言っていいほど変化しています。本作品は大正から昭和初期にかけての作でしょうか?

堂本印章は京都の竹内栖鳳の画風を原点としており、竹内栖鳳門下で本ブログでもお馴染みの西山翠嶂に最初に学んでいます。

************************************

堂本印象は、明治24年12月25日京都市に生れ、生家は銘酒「賞菊」の醸造元として知られる酒造業であったが、父の代に事業に失敗して没落。9人兄弟の三男であった印象は、苦学して画道に入り、大正10年京都市立絵画専門学校を卒業した。この間、西山翠嶂の塾にも学び在学中の大正8年第1回帝展に「深草」が初入選した。同じく第3回「調鞠図(ちょうきくず)」、「訶梨帝母(かりていも)」がともに特選になった。また大正14年には「華厳」で、帝国美術院賞を受けるなど、若い頃からすぐれた才能が認められた。

************************************

堂本印象の作品は最初の頃の具象的な作品が好きというファン、ちょっと抽象的な中期の文学的な作風が好きというファン、最後の抽象画が好きというファンの3つに分かれると思います。稀に南画風の絵が好きという方も・・。

それぞれ特徴のある画風ですが、同一画家の絵とは思えないほど作品の画風が変化しています。抽象画は大家となってからの作でそれほど市場で見かけることはありませんが、それ以前の作品は多作なこともあり、見かける機会が多いと思います。

本作品は対象自体を具象的に忠実には描かず、「この形象が常に作者の心を物語るものでなければなりません。」という堂本印象の考えが小品ながらよく理解できる作品だと思います。

「心を表現するために形象を借りて自然物なり対象物なりの姿を通して筆者がその精神を伝えるのであります。」という表現通りですね。この言葉を知っていないと、堂本印象の作品鑑賞の入り口にはつけないのかもしれません。

むろんこういう大家の作品は当方の得意とする分野でなく、真贋については各々の専門家に頼ることにしていますが、本作品は蒐集の初期に入手した作品で、真贋はよくわかりませんが、転勤の先々の借家の床に掛けて愉しんでいました。

************************************

作品は、極めて多作といえますが、それらを概観すると、初期における古典的題材による、文学性ゆたかな絵画は、戦後大きな変貌を示し、現実生活に取材した洋画的表現の濃いものとなり、さらに昭和33年ごろからは抽象的画面を展開するようになります。

************************************

************************************

昭和30年頃から堂本印象は、日本画としては類を見ない、非具象的な絵画を続々と発表し始めます。表現方法や対象を変貌させた従前の作品と同様に、様々な試みを取り入れることをも躊躇しませんでした。

堂本印象はこう述べています。

「日本画は一見形象をもって表現しますが、この形象が常に作者の心を物語るものでなければなりません。心を表現するために形象を借りて自然物なり対象物なりの姿を通して筆者がその精神を伝えるのであります(堂本印象『看心有道』・昭和12年)。」

様々な表現によりあらゆる対象を描き続けてきた印象が、晩年は色と形象だけにより、抽象画においてその精神を示そうとしました。

************************************

いつ頃入手したかはとんと記憶から失していますが、魅力的な作品だと思い購入したのでしょう

魅力があるから作品を入手する、浜田庄司の作品も含めてすべての骨董蒐集の動機は同じですね。

魅力があるから作品を入手する、浜田庄司の作品も含めてすべての骨董蒐集の動機は同じですね。

薊の花言葉の中に「触れないで」とあるように綺麗な花にはトゲがある薊ですので安易に触れると痛い目にあいます。人間における美人と同じ・・・