いつの時代の作品かはよく解りませんが、志野焼の香合の勉強対象にはもってこいの作品と思い購入しました。

氏素性の解らぬ作品 鉄絵志野香合

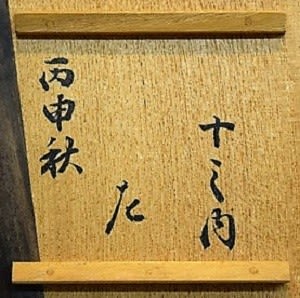

合箱 底:吸江斎花押

最大径69*内部口径45~48*高さ34

Image may be NSFW.

Clik here to view.

焼き物を趣味とする方や蒐集を目的とする方は茶陶は避けて通れません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶道の心得のまったくない方に陶磁器を論じる資格はまずないでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶道の心得がないのは陶磁器の真贋を論じる以前の問題です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、そんな茶陶の中に香合というものがあります。客の前で取り扱うことはめったにありませんが、床によく置いてあるものです。この香合の分類たるや茶入に匹敵するくらい種類があります。茶入に比してみても、その材質が多々あることも種類が多い要因でしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

垂涎の香合のひとつには堆朱がありますが、陶磁器は産地、形など種類がともかく多い。織部、染付、交趾・・・。茶陶ですので例にもれず香合にも番付まであります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本作品がいつの時代か、花押は本物か?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

結論は後学として、まずは資料集めから始まります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まずは花押の勉強です。この花押は真贋共々よく見かけるものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

表千家十世である「吸江斎」の花押ということのようです。

******************************

吸江斎:文政1年(1818)~万延1年(1860)。幕末の茶人。表千家十世。久田家七世宗也(表千家八世宗左の弟)の子。名は達蔵・宗佐、別号に安祥軒・祥翁・宗旦。8才で久田家より養子に入り、表千家に迎えられて十世を継ぎ住山楊甫の後見を受け、幼くして家元を継いだ。10才で紀州徳川家に出仕し茶堂として仕えた。時の藩主、紀州徳川家10代の治宝は茶の湯に熱心で、治宝は了々斎から一時預けられていた台子真点前の皆伝などを吸江斎に授けている。これによって表千家茶道の道統が守られ。のち天保10年(1839)には利休二百五十回忌を営み、さらには如心齋百年忌・宗旦二百年忌等を営む。また祖堂(利休堂)の改築などもおこなった。好みの道具には溜二重棚・手付桐煙草盆等があった。万延元年(1860)歿、43才。

花押の資料

Image may be NSFW.

Clik here to view.

花押の例

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

******************************

残念ながら箱には箱書きがありません。箱書きがあっても花押などは真似しやすいのでもともと真贋の根拠にはなりませんね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

箱の蓋の受ける部分は一応、堅木を使っているようですのでいい箱の部類に入るでしょう。皮の紐は最近誂えたものかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ところで志野焼の香合といったら・・・、そう「桃山期の志野焼の香合というと一文字香合」ですね。

******************************

志野一文字香合

MOA美術館蔵 桃山時代(16世紀) 総高2.4㎝ 径6.3㎝

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

作品説明より

桃山時代、天正年間(1573~92)から文禄・慶長年間(1592~1615)にかけて、現在の岐阜県土岐、可児(かに)の二郡に散在する美濃の窯では、志野、黄瀬戸、織部などの、優れた香合が焼かれた。

なかでも志野の一文字といわれる香合は、作行きが優れていることで声価が高いものである。この平らな円形の器は、室町時代以来、中国から輸入された堆朱や青貝などの香合に見られ、そうした唐物漆器の香合を倣ったものと思われる。印籠蓋形式にした香合で、身・蓋の合わせ口を除くほぼ全面に長石釉がかかっている。蓋表に蝶のような文様を、鉄絵具で絵付けした優雅な作行きで、側面から高台にかけての釉肌には志野独特の火色が鮮やかに現れている。高台はきわめて低く、比較的大きく丸い。浅く削り込まれた高台内に、置き台の跡が輪形に残っている。志野の一文字の香合の中でも、見どころが多い優れた香合である。

******************************

この「志野一文字香合」が最近のなんでも鑑定団に出品されてことでも知っている人は多いと思います。

******************************

なんでも鑑定団出品作

2018年9月18日 評価金額500万円

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

作品説明より

切った形なので一文字型の香合と呼ばれている。室町時代に伝わった根来塗の香合や唐物の堆朱の香合の形をそのまま倣ったもの。

ろくろで挽いてあり、端整な造形。鉄絵で草花文が描いてある。葉から小さく白い花がのぞいているのを万年青と見立て「志野万年青の香合」と呼んだのだろう。長石釉がとろっと掛かり気泡がいくつかあって紅が浮かんでいて、いかにも桃山という感じがする。蓋

を開けると合口のところだけ露胎になっていて、志野のもぐさ土が見えている。それが適当に汚れて古さを物語っている。高台を見ると馬蹄形の窯の置き跡がある。当時の美濃の窯に共通する特徴。陶磁学者の小山冨士夫の箱書きがある。天下の名器。

******************************

ともかく正解のない・・、もとい正解はあるのですが、正解が見えにくい骨董の世界はともかく学ぶことの多い世界です。

おにぎりより小さな作品、このような作品も奥が深い・・。さて香合は茶事でどのように使うかは読者の方はむろんご存知ですよね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この作品は不揃いな形をしていますが、手に馴染むようにというか、使い易いように作られています。

ちなみに本ブログにてアクセスの多い香合の作品には下記の2作品があります。

はじき織部香合 伝江戸期

合箱

幅45~50*高さ45

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

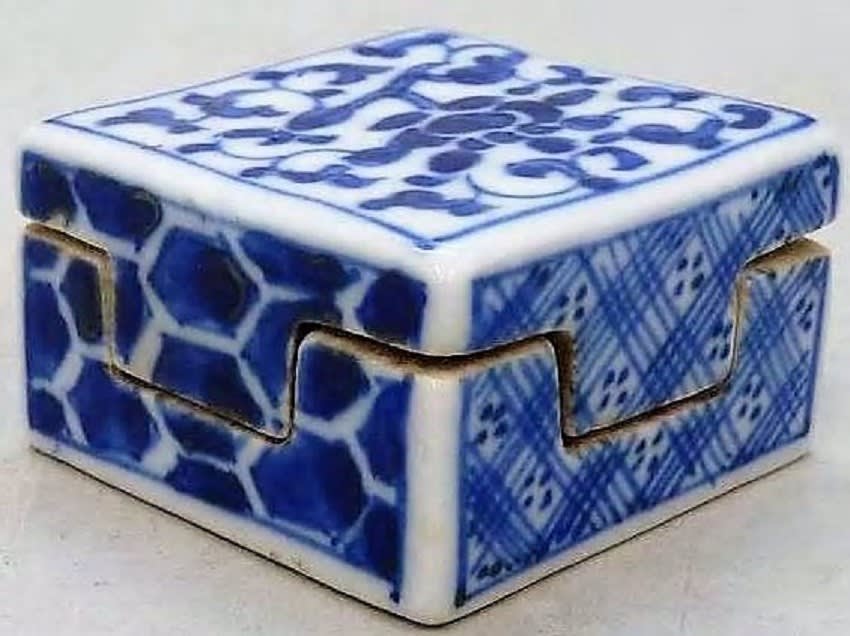

染付香合 五良太甫呉祥瑞造銘

幅44*奥行44*高さ27 箱入

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

香合ひとつをとってみても、幾つか入手してみて初めて気に入ったものが手に入るもののようです。

氏素性の解らぬ作品 鉄絵志野香合

合箱 底:吸江斎花押

最大径69*内部口径45~48*高さ34

Image may be NSFW.

Clik here to view.

焼き物を趣味とする方や蒐集を目的とする方は茶陶は避けて通れません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶道の心得のまったくない方に陶磁器を論じる資格はまずないでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶道の心得がないのは陶磁器の真贋を論じる以前の問題です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて、そんな茶陶の中に香合というものがあります。客の前で取り扱うことはめったにありませんが、床によく置いてあるものです。この香合の分類たるや茶入に匹敵するくらい種類があります。茶入に比してみても、その材質が多々あることも種類が多い要因でしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

垂涎の香合のひとつには堆朱がありますが、陶磁器は産地、形など種類がともかく多い。織部、染付、交趾・・・。茶陶ですので例にもれず香合にも番付まであります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本作品がいつの時代か、花押は本物か?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

結論は後学として、まずは資料集めから始まります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まずは花押の勉強です。この花押は真贋共々よく見かけるものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

表千家十世である「吸江斎」の花押ということのようです。

******************************

吸江斎:文政1年(1818)~万延1年(1860)。幕末の茶人。表千家十世。久田家七世宗也(表千家八世宗左の弟)の子。名は達蔵・宗佐、別号に安祥軒・祥翁・宗旦。8才で久田家より養子に入り、表千家に迎えられて十世を継ぎ住山楊甫の後見を受け、幼くして家元を継いだ。10才で紀州徳川家に出仕し茶堂として仕えた。時の藩主、紀州徳川家10代の治宝は茶の湯に熱心で、治宝は了々斎から一時預けられていた台子真点前の皆伝などを吸江斎に授けている。これによって表千家茶道の道統が守られ。のち天保10年(1839)には利休二百五十回忌を営み、さらには如心齋百年忌・宗旦二百年忌等を営む。また祖堂(利休堂)の改築などもおこなった。好みの道具には溜二重棚・手付桐煙草盆等があった。万延元年(1860)歿、43才。

花押の資料

Image may be NSFW.

Clik here to view.

花押の例

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

******************************

残念ながら箱には箱書きがありません。箱書きがあっても花押などは真似しやすいのでもともと真贋の根拠にはなりませんね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

箱の蓋の受ける部分は一応、堅木を使っているようですのでいい箱の部類に入るでしょう。皮の紐は最近誂えたものかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ところで志野焼の香合といったら・・・、そう「桃山期の志野焼の香合というと一文字香合」ですね。

******************************

志野一文字香合

MOA美術館蔵 桃山時代(16世紀) 総高2.4㎝ 径6.3㎝

Image may be NSFW.

Clik here to view.

作品説明より

桃山時代、天正年間(1573~92)から文禄・慶長年間(1592~1615)にかけて、現在の岐阜県土岐、可児(かに)の二郡に散在する美濃の窯では、志野、黄瀬戸、織部などの、優れた香合が焼かれた。

なかでも志野の一文字といわれる香合は、作行きが優れていることで声価が高いものである。この平らな円形の器は、室町時代以来、中国から輸入された堆朱や青貝などの香合に見られ、そうした唐物漆器の香合を倣ったものと思われる。印籠蓋形式にした香合で、身・蓋の合わせ口を除くほぼ全面に長石釉がかかっている。蓋表に蝶のような文様を、鉄絵具で絵付けした優雅な作行きで、側面から高台にかけての釉肌には志野独特の火色が鮮やかに現れている。高台はきわめて低く、比較的大きく丸い。浅く削り込まれた高台内に、置き台の跡が輪形に残っている。志野の一文字の香合の中でも、見どころが多い優れた香合である。

******************************

この「志野一文字香合」が最近のなんでも鑑定団に出品されてことでも知っている人は多いと思います。

******************************

なんでも鑑定団出品作

2018年9月18日 評価金額500万円

Image may be NSFW.

Clik here to view.

作品説明より

切った形なので一文字型の香合と呼ばれている。室町時代に伝わった根来塗の香合や唐物の堆朱の香合の形をそのまま倣ったもの。

ろくろで挽いてあり、端整な造形。鉄絵で草花文が描いてある。葉から小さく白い花がのぞいているのを万年青と見立て「志野万年青の香合」と呼んだのだろう。長石釉がとろっと掛かり気泡がいくつかあって紅が浮かんでいて、いかにも桃山という感じがする。蓋

を開けると合口のところだけ露胎になっていて、志野のもぐさ土が見えている。それが適当に汚れて古さを物語っている。高台を見ると馬蹄形の窯の置き跡がある。当時の美濃の窯に共通する特徴。陶磁学者の小山冨士夫の箱書きがある。天下の名器。

******************************

ともかく正解のない・・、もとい正解はあるのですが、正解が見えにくい骨董の世界はともかく学ぶことの多い世界です。

おにぎりより小さな作品、このような作品も奥が深い・・。さて香合は茶事でどのように使うかは読者の方はむろんご存知ですよね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品は不揃いな形をしていますが、手に馴染むようにというか、使い易いように作られています。

ちなみに本ブログにてアクセスの多い香合の作品には下記の2作品があります。

はじき織部香合 伝江戸期

合箱

幅45~50*高さ45

Image may be NSFW.

Clik here to view.

染付香合 五良太甫呉祥瑞造銘

幅44*奥行44*高さ27 箱入

Image may be NSFW.

Clik here to view.

香合ひとつをとってみても、幾つか入手してみて初めて気に入ったものが手に入るもののようです。