色紙の作品がだいぶ多くなってきたので、画家ごとなどに色紙の保存箱に入れて整理しています。

![]()

今回は郷土出身の平福百穂の作品の整理です。

![]()

色紙の保存箱の多くは色紙タトウ抜きでの寸法が多く、タトウのまま保存するには大きめの色紙保存箱が必要ですが、その大きさの保存箱は意外に少ないものです。とはいえ注文して作るほどのものでもないので、適当な大きさの保存箱が見つかるまで根気よく待つしかありません。

![]()

ところで平福百穂の作品蒐集には問題が二つあります。

ひとつは模写も含めた贋作が多いこと。

ふたつめは手彩色された工芸品が多いということです。

両者ともに精巧に作られており、工芸品は判断の難しさは大塚工藝社の作品どころではなく、よく見ても分かりませんし、印章も真印をそのまま押印したように精巧に作られています。

*大塚工藝社の作品はすぐに解ります。印も「工藝印」が押印されていますので・・。

たとえば下記の作品です。牛の乗った童子の作品と同様にこの「峠超え」の作品は代表的な工藝作品だと思われます。

![]()

両作品ともに絹本に描かれ、印章は両方ともに真印にそのものです。「工藝作品」だと思う・・、そうですね、まったく肉筆と区別できません![]()

![]()

![]()

出回っている作品の色付けも同じものではないものがありますので、比較しても分かりませんし、色の部分は手彩色ですから肉筆そのものです。

![]()

![]()

左側の作品はなんとか工藝品と判別できますが、右側の作品は正直なところ印刷かどうか未だによくわかりません。おそらく工藝作品でしょう。解りにくくするためか、剥がして再度色紙に絹本の作品を貼り付けられています。こうなると判別は工藝作品がリストになっていないと解らないくらいです。

![]()

![]()

このような分かりにくい作品が平福百穂の作品には多々あります。軸装や額装の作品にもありますが、戦後すぐの頃?に著名な画家の精巧な複製がたくさん作られたと推測されます。工芸品の疑いのぬぐい切れない作品は当方ではタトウに所蔵印を押印しないという区分をしています。工藝作品と断定されると同時に工芸品と明記しています。

![]()

本日はそのような平福百穂の作品で真筆と断定した作品の紹介です。

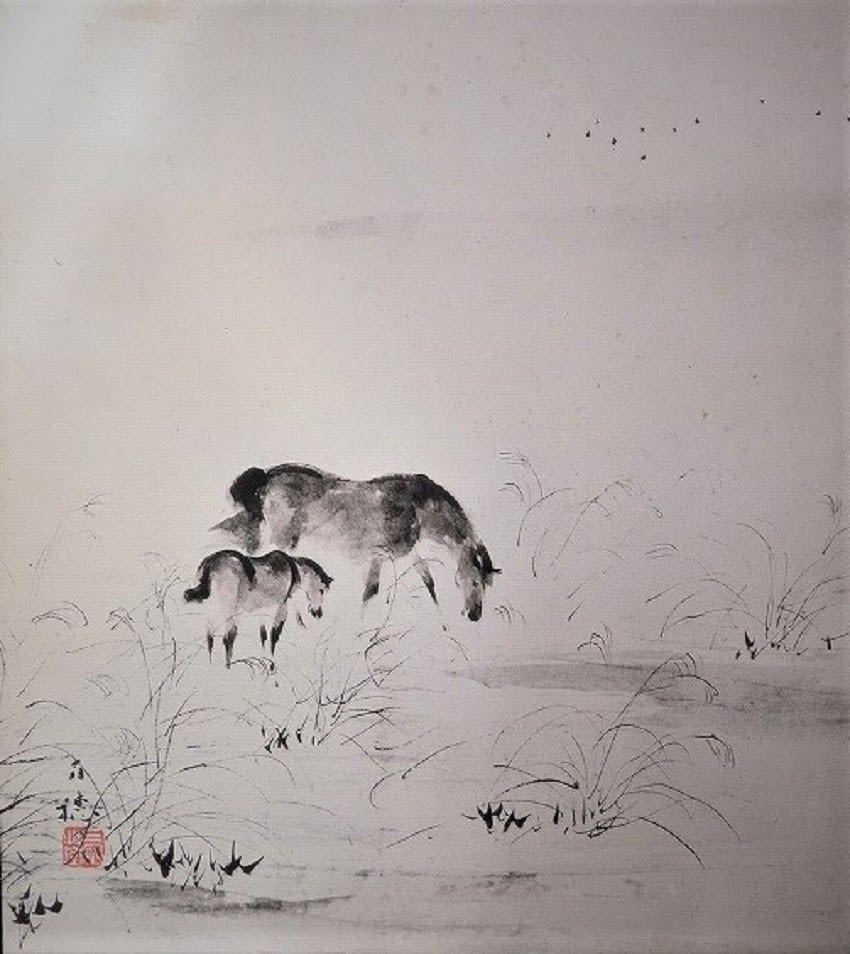

色紙 秋馬図 平福百穂筆 昭和7年頃

紙本水墨淡彩色紙 タトウ

画サイズ:縦270*横240

![]()

白文朱方印「三宿草堂」の印章は昭和6年~8年頃に多く用いられており、このことや落款の書体から昭和初期に描かれたと推測される色紙の作品です。

*「三宿草堂」の印章は工藝作品にも押印されている作品がありますので要注意です。

![]()

![]()

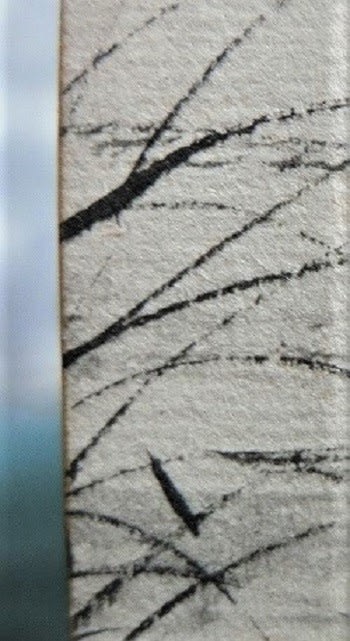

放牧されている草にすすきが多描かれており、秋の風景と推察され「秋馬図(仮題)」としております。簡単な肉筆との判断方法として、色紙の縁に墨の跡が見られることから肉筆と判断することがありますが、これは100%ではありません。

![]()

色紙の作品はその作品毎に額を誂えるのは保存場所が多く要ることとなりますので、色紙専用の額をいくつか用意しておくとよいでしょう。普段使いではないいい額を用意しましょう。

![]()

いい作品はいい額に・・・・・![]()

![]()

真贋にこだわるよりもこのような飾りつけにこだわるほうが精神衛生上は健全?です。

今回は郷土出身の平福百穂の作品の整理です。

色紙の保存箱の多くは色紙タトウ抜きでの寸法が多く、タトウのまま保存するには大きめの色紙保存箱が必要ですが、その大きさの保存箱は意外に少ないものです。とはいえ注文して作るほどのものでもないので、適当な大きさの保存箱が見つかるまで根気よく待つしかありません。

ところで平福百穂の作品蒐集には問題が二つあります。

ひとつは模写も含めた贋作が多いこと。

ふたつめは手彩色された工芸品が多いということです。

両者ともに精巧に作られており、工芸品は判断の難しさは大塚工藝社の作品どころではなく、よく見ても分かりませんし、印章も真印をそのまま押印したように精巧に作られています。

*大塚工藝社の作品はすぐに解ります。印も「工藝印」が押印されていますので・・。

たとえば下記の作品です。牛の乗った童子の作品と同様にこの「峠超え」の作品は代表的な工藝作品だと思われます。

両作品ともに絹本に描かれ、印章は両方ともに真印にそのものです。「工藝作品」だと思う・・、そうですね、まったく肉筆と区別できません

出回っている作品の色付けも同じものではないものがありますので、比較しても分かりませんし、色の部分は手彩色ですから肉筆そのものです。

左側の作品はなんとか工藝品と判別できますが、右側の作品は正直なところ印刷かどうか未だによくわかりません。おそらく工藝作品でしょう。解りにくくするためか、剥がして再度色紙に絹本の作品を貼り付けられています。こうなると判別は工藝作品がリストになっていないと解らないくらいです。

このような分かりにくい作品が平福百穂の作品には多々あります。軸装や額装の作品にもありますが、戦後すぐの頃?に著名な画家の精巧な複製がたくさん作られたと推測されます。工芸品の疑いのぬぐい切れない作品は当方ではタトウに所蔵印を押印しないという区分をしています。工藝作品と断定されると同時に工芸品と明記しています。

本日はそのような平福百穂の作品で真筆と断定した作品の紹介です。

色紙 秋馬図 平福百穂筆 昭和7年頃

紙本水墨淡彩色紙 タトウ

画サイズ:縦270*横240

白文朱方印「三宿草堂」の印章は昭和6年~8年頃に多く用いられており、このことや落款の書体から昭和初期に描かれたと推測される色紙の作品です。

*「三宿草堂」の印章は工藝作品にも押印されている作品がありますので要注意です。

放牧されている草にすすきが多描かれており、秋の風景と推察され「秋馬図(仮題)」としております。簡単な肉筆との判断方法として、色紙の縁に墨の跡が見られることから肉筆と判断することがありますが、これは100%ではありません。

色紙の作品はその作品毎に額を誂えるのは保存場所が多く要ることとなりますので、色紙専用の額をいくつか用意しておくとよいでしょう。普段使いではないいい額を用意しましょう。

いい作品はいい額に・・・・・

真贋にこだわるよりもこのような飾りつけにこだわるほうが精神衛生上は健全?です。