帰省した男の隠れ家は今年は少ない積雪量でした。それでも大晦日から元旦にかけては積雪し、年始は除雪で始まりました。

![]()

帰省先は家族3人だけですのでおせちは簡単に済ませます。

![]()

さて本日の作品の紹介ですが、今までに本ブログで紹介したきた藤井達吉の作品数はいったい幾つになったかさえ当方でも分からないほど作品を紹介してきました。それはその作品の魅力は尽きないものがあるからです。

現代の日本人には水墨画の良さが分からなくなっているかもしれないという危惧があります。小生のように水墨画の世界を抵抗なく好きになれるのは雪の埋まる北国に育った環境が関係あるのでしょうか? 都会の色とりどりの世界、喧騒の世界に育った人々には今一つぴんとこない画風かもしれませんね。

本ブログでは水墨画の良さを藤井達吉の作品以外にも、天龍道人、釧雲泉らの作品を通してしつこいくらいに引き続き紹介していく所存です。

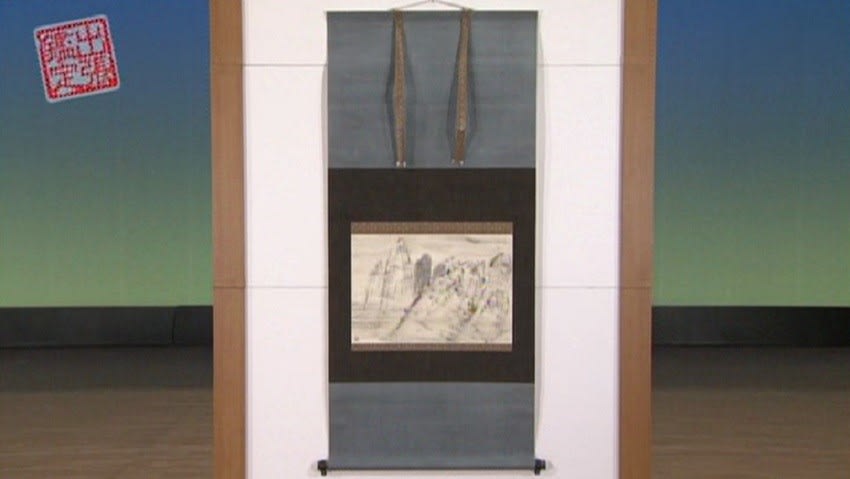

水墨風景図 藤井達吉画賛

紙本水墨軸装 軸先陶器 栗木伎茶夫鑑定箱

全体サイズ:縦1550*横390 画サイズ:縦290*横600

*下の写真の左に飾っているのは荒川豊蔵氏の箱書きのある箱に収まっている魯山人の備前手付桶です。この作品の紹介は後日また・・・。

![]()

本作品の表具は藤井達吉本人の見立てかもしれませんし、または鑑定箱書きをしている栗木伎茶夫によるものかもしれません。藤井達吉は近所から頂いた野菜などの御礼に絵を描いてあげたようで、共箱のない作品、「まくり」の状態から表具は後で誂えた作品などもたくさん存在します。ただ意外に明らかな贋作はあまりみたことがありません。

![]()

決して何を描いたかは一見では解らず、藤井達吉の水墨画の世界は決して写実的ではありません。そこにあるのは精神性のあり方です。自然を観て底に何を感じ、そして今ある道具で簡潔にどう表現したらいいのかが藤井達吉の水墨画の世界であろうと思います。

工芸作家、デザイナー、和紙作家というスタンスから晩年は文人画としての色合いが強くなった藤井達吉ですが、それは画を深い学問教養を積んだ人が描くものとし、これは職業的画工の作品から区別するものという文人画の定義そのものなのであろう。

作品中には右下に「達」の朱文白丸印の印章のみの作品ですが、箱は栗木伎茶夫氏による鑑定がなされていおります。

栗木伎茶夫氏の来歴は下記のとおりで、藤井達吉の鑑定している作品は数多くあります。

***********************************

栗木伎茶夫:(くりき ぎさお)陶芸家。明治41年(1908)生。藤井達吉に師事する。半世紀を超える陶歴で瀬戸陶芸界の長老と呼ばれ、土ものの赤絵の技法を用いた。文展・日展等入選多数。瀬戸市無形文化財保持者(陶芸・赤絵技法)。氏は「藤井先生の座右の一言『ロクロは自分で挽け、文様は自分で考えよ。』は、陶芸の規範であり、形と線により出来たものを科学的に処理して生まれる物が陶芸である。」と述べています。

***********************************

本作品中の印章、箱書きは下の写真のとおりです。

![]()

![]()

![]()

本作品と同様の栗木伎茶夫の鑑定箱付の作品は本ブログにて何点か紹介されていますが、下記の作品のように賛のある作品もあります。

水墨山之図 藤井達吉画賛 その14

紙本水墨軸装 軸先陶器 栗木伎茶夫鑑定箱

全体サイズ:縦1280*横590 画サイズ:縦310*横450

![]()

箱書には「八十の 口ひげそりて 筆つくり よきすみつけて 山をかきぬかも 伎生誌 押印」とあり、賛には「空庵」と落款が記されています。年齢から昭和36年頃の作と推察されますが、注目に値するのは藤井達吉の賛にもあるように「口ひげで筆を作って絵を描いた。」という点です。

![]()

2019年10月29日放送の「なんでも鑑定団」に藤井達吉の作品が出品され、出品者が「髭で筆を作って絵を描いた作品かもしれない。」と話されていました。

![]()

その出品作を鑑定された安河内眞美氏の評は下記のとおりです。

「藤井は絵も描く、焼き物もできる、七宝焼もあるなどありとあらゆる作品を残していて総合芸術家と言える人物。依頼品と似たタッチのものが何点かある。髭で描かれたかどうかは断定できないが、普通の筆ではないと思う。がさがさした藁のようなもので描いたのだろう。共箱になっているのが良い。「筑紫路にて 愚翁」の愚翁とは藤井達吉の別号。表具は達吉自身が取り合わせたのではないか。渋好みで軸先が焼き物(陶磁器)になっており、総合的に一つの作品を作り上げている。」

評価金額の50万円はともかく、髭で描いた作品が存在する可能性があるというのは興味深いですね。「水墨山之図 藤井達吉画賛 その14」は賛にあるように本当に本人の髭で作った筆で描いたのでしょう。本作品も髭で作って絵筆で描いたかもしれませんね。

ところで掛け軸は収納する際に棚に小口側を見せて収納するのが常でしょう。よって小口に作品名を表示するのが一般的です。

![]()

当方では所蔵作品が2000作品を超えており、その中で掛け軸が最も多く1000作品を超えています。作品を効率的に探し出すにはいちいち作品の中身など見ておられません。収納してみると解りますが、作者別に収納するのは掛け軸の横幅の長さが同じ作者でも多々あり、棚に作者ごとに収納するのには無理があります。掛け軸の長さ別に管理し、その上で作者別に収納するのが作品の整理には効率的です。

![]()

![]()

![]()

当方では小口に作品が解るよう作品の題名と作者を表示しています。番号を付けてその際に写真と説明付きのリストを作るのが一番いいでしょう。ただそれはある程度の蒐集の目途がついた段階の算段です。

通常は作品をデータ化してパソコン上で検索できるようにしておくと便利ですし、さらに当方のようにブログにて管理しておくとデータが手元になくても検索できるようになります。

解りやすいように作品の写真を貼り付ける方法もありますが、陶磁器はともかく掛け軸の小口では狭くて無理がありますし、美的センスもありません。当方では小口に貼る表題は改装の際に処分されてしまう既存の表具材をベースにして表示しいています。

ほかにもいい方法があるでしょうが、当方では今のところ1000作品を超える作品がこの方法ですべて管理できています。

好きこそものの上手なれ、また好きなことは記憶力が落ちることは遅いようです。ボケ防止に骨董蒐集の整理は有効なようです。あくまでも整理してですよ、集めっぱなしはまったくよくありません。整理は除雪のようなもので整理していないと真白な世界で水墨画どころか何も区別がつかなくなります。

帰省先は家族3人だけですのでおせちは簡単に済ませます。

さて本日の作品の紹介ですが、今までに本ブログで紹介したきた藤井達吉の作品数はいったい幾つになったかさえ当方でも分からないほど作品を紹介してきました。それはその作品の魅力は尽きないものがあるからです。

現代の日本人には水墨画の良さが分からなくなっているかもしれないという危惧があります。小生のように水墨画の世界を抵抗なく好きになれるのは雪の埋まる北国に育った環境が関係あるのでしょうか? 都会の色とりどりの世界、喧騒の世界に育った人々には今一つぴんとこない画風かもしれませんね。

本ブログでは水墨画の良さを藤井達吉の作品以外にも、天龍道人、釧雲泉らの作品を通してしつこいくらいに引き続き紹介していく所存です。

水墨風景図 藤井達吉画賛

紙本水墨軸装 軸先陶器 栗木伎茶夫鑑定箱

全体サイズ:縦1550*横390 画サイズ:縦290*横600

*下の写真の左に飾っているのは荒川豊蔵氏の箱書きのある箱に収まっている魯山人の備前手付桶です。この作品の紹介は後日また・・・。

本作品の表具は藤井達吉本人の見立てかもしれませんし、または鑑定箱書きをしている栗木伎茶夫によるものかもしれません。藤井達吉は近所から頂いた野菜などの御礼に絵を描いてあげたようで、共箱のない作品、「まくり」の状態から表具は後で誂えた作品などもたくさん存在します。ただ意外に明らかな贋作はあまりみたことがありません。

決して何を描いたかは一見では解らず、藤井達吉の水墨画の世界は決して写実的ではありません。そこにあるのは精神性のあり方です。自然を観て底に何を感じ、そして今ある道具で簡潔にどう表現したらいいのかが藤井達吉の水墨画の世界であろうと思います。

工芸作家、デザイナー、和紙作家というスタンスから晩年は文人画としての色合いが強くなった藤井達吉ですが、それは画を深い学問教養を積んだ人が描くものとし、これは職業的画工の作品から区別するものという文人画の定義そのものなのであろう。

作品中には右下に「達」の朱文白丸印の印章のみの作品ですが、箱は栗木伎茶夫氏による鑑定がなされていおります。

栗木伎茶夫氏の来歴は下記のとおりで、藤井達吉の鑑定している作品は数多くあります。

***********************************

栗木伎茶夫:(くりき ぎさお)陶芸家。明治41年(1908)生。藤井達吉に師事する。半世紀を超える陶歴で瀬戸陶芸界の長老と呼ばれ、土ものの赤絵の技法を用いた。文展・日展等入選多数。瀬戸市無形文化財保持者(陶芸・赤絵技法)。氏は「藤井先生の座右の一言『ロクロは自分で挽け、文様は自分で考えよ。』は、陶芸の規範であり、形と線により出来たものを科学的に処理して生まれる物が陶芸である。」と述べています。

***********************************

本作品中の印章、箱書きは下の写真のとおりです。

本作品と同様の栗木伎茶夫の鑑定箱付の作品は本ブログにて何点か紹介されていますが、下記の作品のように賛のある作品もあります。

水墨山之図 藤井達吉画賛 その14

紙本水墨軸装 軸先陶器 栗木伎茶夫鑑定箱

全体サイズ:縦1280*横590 画サイズ:縦310*横450

箱書には「八十の 口ひげそりて 筆つくり よきすみつけて 山をかきぬかも 伎生誌 押印」とあり、賛には「空庵」と落款が記されています。年齢から昭和36年頃の作と推察されますが、注目に値するのは藤井達吉の賛にもあるように「口ひげで筆を作って絵を描いた。」という点です。

2019年10月29日放送の「なんでも鑑定団」に藤井達吉の作品が出品され、出品者が「髭で筆を作って絵を描いた作品かもしれない。」と話されていました。

その出品作を鑑定された安河内眞美氏の評は下記のとおりです。

「藤井は絵も描く、焼き物もできる、七宝焼もあるなどありとあらゆる作品を残していて総合芸術家と言える人物。依頼品と似たタッチのものが何点かある。髭で描かれたかどうかは断定できないが、普通の筆ではないと思う。がさがさした藁のようなもので描いたのだろう。共箱になっているのが良い。「筑紫路にて 愚翁」の愚翁とは藤井達吉の別号。表具は達吉自身が取り合わせたのではないか。渋好みで軸先が焼き物(陶磁器)になっており、総合的に一つの作品を作り上げている。」

評価金額の50万円はともかく、髭で描いた作品が存在する可能性があるというのは興味深いですね。「水墨山之図 藤井達吉画賛 その14」は賛にあるように本当に本人の髭で作った筆で描いたのでしょう。本作品も髭で作って絵筆で描いたかもしれませんね。

ところで掛け軸は収納する際に棚に小口側を見せて収納するのが常でしょう。よって小口に作品名を表示するのが一般的です。

当方では所蔵作品が2000作品を超えており、その中で掛け軸が最も多く1000作品を超えています。作品を効率的に探し出すにはいちいち作品の中身など見ておられません。収納してみると解りますが、作者別に収納するのは掛け軸の横幅の長さが同じ作者でも多々あり、棚に作者ごとに収納するのには無理があります。掛け軸の長さ別に管理し、その上で作者別に収納するのが作品の整理には効率的です。

当方では小口に作品が解るよう作品の題名と作者を表示しています。番号を付けてその際に写真と説明付きのリストを作るのが一番いいでしょう。ただそれはある程度の蒐集の目途がついた段階の算段です。

通常は作品をデータ化してパソコン上で検索できるようにしておくと便利ですし、さらに当方のようにブログにて管理しておくとデータが手元になくても検索できるようになります。

解りやすいように作品の写真を貼り付ける方法もありますが、陶磁器はともかく掛け軸の小口では狭くて無理がありますし、美的センスもありません。当方では小口に貼る表題は改装の際に処分されてしまう既存の表具材をベースにして表示しいています。

ほかにもいい方法があるでしょうが、当方では今のところ1000作品を超える作品がこの方法ですべて管理できています。

好きこそものの上手なれ、また好きなことは記憶力が落ちることは遅いようです。ボケ防止に骨董蒐集の整理は有効なようです。あくまでも整理してですよ、集めっぱなしはまったくよくありません。整理は除雪のようなもので整理していないと真白な世界で水墨画どころか何も区別がつかなくなります。