朝起きてきた息子がいきなり朝刊をじーっと睨んでいたそうです。

![]()

何やら紙とペンを用意して書き始めました。

![]()

どうも新聞記事の見出しにある「国交省」という字を書いているらしい・・。こちらから字を特段教えているわけでないが、書初めの影響か? それにしてもいきなり国交省か![]()

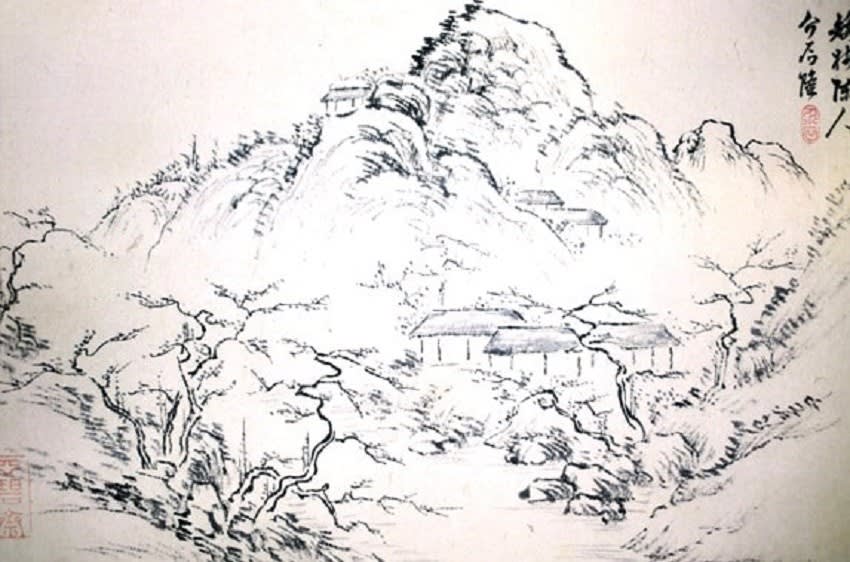

本日は久方ぶりに野呂介石の作品の紹介です。野呂介石の作品は4作品目の紹介となります。

秋山竒峯図 野呂介石筆 その4 1822年

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 識箱二重箱(箱蓋 枝光氏蔵)

全体サイズ:縦2160*横630 画サイズ:縦1260*横470

野呂介石の来歴を改めて紹介すると下記のとおりです。

****************************

野呂介石:延享4年~文政11年3月14 日。江戸後期の南画家。名は隆。通称九一郎。字は松齢,隆年。介石,矮梅,四碧斎などと号し,また後漢の第五倫を慕い,第五隆とも称した。和歌山の人。

医師の家に生まれ,幼時,藩儒伊藤蘭嵎に師事して儒学を修め,寛政5(1793)年,47歳で紀州(和歌山)藩に仕えた。武芸にも励むまじめな武士であった。

画は少年時,鶴亭,次いで池大雅に師事。仕官以前は画家として生活したらしい。黄公望,伊孚九に私淑して南宗山水を描いています。しばしば「那智滝図」などの真景図を描いたのは大雅の影響かもしれませんが,その画風は極めて穏和で,大雅には似ていない。画論に『介石画話』がある。

****************************

上記の記事から極めて真面目な性格であったと推測されますね。

![]()

![]()

賛には「竒峯倒映青冥立 絶壑高懸白霧開 萬里無雲見秋末 千林有雨向春回 呉仲圭詩」

とあり、さらに「壬午秋晩寫□四碧□七十六歳老人介石第五隆 押印」とあります。1822年(文政5年)野呂介石が76歳の時の作と推定されます。

![]()

****************************

野呂介石の詳細

延享4年1月20日(1747年3月1日)~文政11年3月14日(1828年4月27日))江戸時代後期の日本の文人画家である。紀州藩に仕え、祇園南海、桑山玉州とともに紀州三大南画家と呼ばれている。

名ははじめ休逸(きゅういつ)であったが、のちに改名して隆(りゅう)または隆年(りゅうねん)のふたつの名を混用した。字を松齢(しょうれい)、号は介石のほかに班石(はんせき)、十友窩(じゅうゆうか)、澄湖(ちょうこ)、混斎(こんさい)、台嶽樵者(だいがくしょうしゃ)、第五隆(だいごりゅう)、晩年になって矮梅居(わいばいきょ)、四碧斎(しへきさい)、四碧道人(しへきどうじん)、悠然野逸(ゆうぜんやいつ)と号している。通称を弥助(やすけ)、後に九一郎(きゅういちろう)、喜左衛門(きざえもん)と称した。

紀州和歌山城下の湊紺屋町、町医 野呂高紹の三男として生まれる。10歳の頃より藩儒 伊藤長堅(蘭嵎)に儒学を学んだ。

墨竹などの画を好み、中国の画法を独学しようとしたが進まず、14歳にて京都に出て黄檗僧 鶴亭(海眼淨光)について長崎派の画法を修める。一旦郷里に戻るが再び上京し、21歳の時、池大雅について南画の技法を修得した。京都と和歌山を行き来しながらおよそ10年もの間、毎日山水画十景を画くことを日課とした。25歳のときには大雅の妻 玉蘭が和歌山を訪問している。師を深く敬愛したが、28歳の時大雅を失う。このころ清の来舶商・画家 伊孚九に私淑し影響を受けている。大坂の木村蒹葭堂や紀州の先輩 桑山玉州とも親しく交流し画業の研鑽に励み、名を成すようになる。34歳の時再婚したが花嫁は17歳年下の士族の出身であった。

終生を京都で過ごそうとしたが、藩命によって仕官することとなり46歳のとき紀州に戻った。勘定奉行支配小普請として医業を以て藩に仕え、のちに銅山方なって領内各地を踏査している。本草学にも詳しかったようである。江戸には2度赴いた記録があるが、晩年には江戸詩壇の大窪詩仏、菊池五山との交わりがあった。その他に頼山陽、頼杏坪、篠崎小竹、田能村竹田、本居大平などの交友が伝えられる。

1810年、大和多武峰千手院に所蔵される黄公望の「天地石橋図」を臨模したことを大いに喜んでいる。公務で熊野の山中に分け入り、深山幽谷に数十日もあって山水の趣を体得したという。画は人のためでなく己の楽しみのためとし、胸中に真山水を貯えれば、自ずと手が応じるとして、写意のある画を求道した。墨竹図・山水図を得意としたが、特に熊野山中を描いたものが多く那智の瀑布は現在までに十数点確認されている。

兄と慕うひとつ上の桑山玉州とともに南画会の双璧と評されている。また長町竹石、僧愛石とともに「三石」とも称されている。中国の黄公望、伊孚九に私淑した。享年82。法号 四碧院節翁介石居士。和歌山市吹上護念寺に墓碑がある。

・四碧齋の号は、藩侯が彼の那智山図を見て嘆賞し「山色四時碧」の一行物を下賜したことを記念したもの。

•矮梅居の号は、仕官して2年目に賜った居宅に老梅があったことから。

•第五隆の号は、漢の第五倫の人となりを慕ったことから。三男だったが姉二人を入れると五番目の子であった。

****************************

![]()

箱には「介石翁畫山巒法山水妙品」、「明治丙申(1896年 明治29年)菊月(旧暦9月 長月の異称 10月、神無月の異称とも)下浣□於三松庵中 題鑑本□人□□ 押印」とあります。

![]()

![]()

賛にある「呉仲圭」は黄公望、倪瓚、王蒙と並ぶ元末四大家のひとりのことです。

****************************

呉仲圭:呉鎮。1280年8月12日(至元17年7月16日)~1354年(至正14年))。元時代の文人画家。字は仲圭、号を梅花道人(梅道人)、梅花和尚。嘉興(現在の浙江省)の魏塘鎮出身。黄公望、倪瓚、王蒙と並ぶ元末四大家の一人で、元の山水画様式を確立した。

漢詩や書にも通じたが、終生仕官せず易卜や売画をしたり、村塾を開くなどしながら終生清貧と孤高の隠遁生活を楽しんだ。巨然の点描法を学び、墨竹は文同に学んだ。明時代刊行の「梅花道人遺墨」がある。元末四大家のうち、他の3人は互いに交流したが、呉鎮との間に交流はなかったようである。池大雅など日本の文人にも影響を与えた。

代表作品は下記の作品があります。

左:洞庭漁隠 右:漁父図

![]()

![]()

****************************

本ブログに投稿されている野呂介石の作品には下記の3作品があります。詳細はそちらをご覧ください。

秋景山水図 野呂介石筆 その1 1817年

絹本水墨淡彩 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2050*横610 画サイズ:縦1300*横465

![]()

山水図 野呂介石筆 その2

紙本水墨

画サイズ:縦290*横360

![]()

青緑山水図 野呂介石筆 その3 1817年頃

紙本着色 軸先象牙 鑑定箱

全体サイズ:縦2280*横770 画サイズ:縦1590*横620

![]()

「画は人のためでなく己の楽しみのためとし、胸中に真山水を貯えれば、自ずと手が応じるとして、写意のある画を求道した。」とありますが、我に置き換えると「骨董は人のためでなく己の楽しみのためとし、胸中に真物を貯えれば、自ずと手が応じる。」 さらには我が息子が新聞を見て突然漢字を書きだしたようなものか? 父子は似たらしい・・・![]()

何やら紙とペンを用意して書き始めました。

どうも新聞記事の見出しにある「国交省」という字を書いているらしい・・。こちらから字を特段教えているわけでないが、書初めの影響か? それにしてもいきなり国交省か

本日は久方ぶりに野呂介石の作品の紹介です。野呂介石の作品は4作品目の紹介となります。

秋山竒峯図 野呂介石筆 その4 1822年

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 識箱二重箱(箱蓋 枝光氏蔵)

全体サイズ:縦2160*横630 画サイズ:縦1260*横470

野呂介石の来歴を改めて紹介すると下記のとおりです。

****************************

野呂介石:延享4年~文政11年3月14 日。江戸後期の南画家。名は隆。通称九一郎。字は松齢,隆年。介石,矮梅,四碧斎などと号し,また後漢の第五倫を慕い,第五隆とも称した。和歌山の人。

医師の家に生まれ,幼時,藩儒伊藤蘭嵎に師事して儒学を修め,寛政5(1793)年,47歳で紀州(和歌山)藩に仕えた。武芸にも励むまじめな武士であった。

画は少年時,鶴亭,次いで池大雅に師事。仕官以前は画家として生活したらしい。黄公望,伊孚九に私淑して南宗山水を描いています。しばしば「那智滝図」などの真景図を描いたのは大雅の影響かもしれませんが,その画風は極めて穏和で,大雅には似ていない。画論に『介石画話』がある。

****************************

上記の記事から極めて真面目な性格であったと推測されますね。

賛には「竒峯倒映青冥立 絶壑高懸白霧開 萬里無雲見秋末 千林有雨向春回 呉仲圭詩」

とあり、さらに「壬午秋晩寫□四碧□七十六歳老人介石第五隆 押印」とあります。1822年(文政5年)野呂介石が76歳の時の作と推定されます。

****************************

野呂介石の詳細

延享4年1月20日(1747年3月1日)~文政11年3月14日(1828年4月27日))江戸時代後期の日本の文人画家である。紀州藩に仕え、祇園南海、桑山玉州とともに紀州三大南画家と呼ばれている。

名ははじめ休逸(きゅういつ)であったが、のちに改名して隆(りゅう)または隆年(りゅうねん)のふたつの名を混用した。字を松齢(しょうれい)、号は介石のほかに班石(はんせき)、十友窩(じゅうゆうか)、澄湖(ちょうこ)、混斎(こんさい)、台嶽樵者(だいがくしょうしゃ)、第五隆(だいごりゅう)、晩年になって矮梅居(わいばいきょ)、四碧斎(しへきさい)、四碧道人(しへきどうじん)、悠然野逸(ゆうぜんやいつ)と号している。通称を弥助(やすけ)、後に九一郎(きゅういちろう)、喜左衛門(きざえもん)と称した。

紀州和歌山城下の湊紺屋町、町医 野呂高紹の三男として生まれる。10歳の頃より藩儒 伊藤長堅(蘭嵎)に儒学を学んだ。

墨竹などの画を好み、中国の画法を独学しようとしたが進まず、14歳にて京都に出て黄檗僧 鶴亭(海眼淨光)について長崎派の画法を修める。一旦郷里に戻るが再び上京し、21歳の時、池大雅について南画の技法を修得した。京都と和歌山を行き来しながらおよそ10年もの間、毎日山水画十景を画くことを日課とした。25歳のときには大雅の妻 玉蘭が和歌山を訪問している。師を深く敬愛したが、28歳の時大雅を失う。このころ清の来舶商・画家 伊孚九に私淑し影響を受けている。大坂の木村蒹葭堂や紀州の先輩 桑山玉州とも親しく交流し画業の研鑽に励み、名を成すようになる。34歳の時再婚したが花嫁は17歳年下の士族の出身であった。

終生を京都で過ごそうとしたが、藩命によって仕官することとなり46歳のとき紀州に戻った。勘定奉行支配小普請として医業を以て藩に仕え、のちに銅山方なって領内各地を踏査している。本草学にも詳しかったようである。江戸には2度赴いた記録があるが、晩年には江戸詩壇の大窪詩仏、菊池五山との交わりがあった。その他に頼山陽、頼杏坪、篠崎小竹、田能村竹田、本居大平などの交友が伝えられる。

1810年、大和多武峰千手院に所蔵される黄公望の「天地石橋図」を臨模したことを大いに喜んでいる。公務で熊野の山中に分け入り、深山幽谷に数十日もあって山水の趣を体得したという。画は人のためでなく己の楽しみのためとし、胸中に真山水を貯えれば、自ずと手が応じるとして、写意のある画を求道した。墨竹図・山水図を得意としたが、特に熊野山中を描いたものが多く那智の瀑布は現在までに十数点確認されている。

兄と慕うひとつ上の桑山玉州とともに南画会の双璧と評されている。また長町竹石、僧愛石とともに「三石」とも称されている。中国の黄公望、伊孚九に私淑した。享年82。法号 四碧院節翁介石居士。和歌山市吹上護念寺に墓碑がある。

・四碧齋の号は、藩侯が彼の那智山図を見て嘆賞し「山色四時碧」の一行物を下賜したことを記念したもの。

•矮梅居の号は、仕官して2年目に賜った居宅に老梅があったことから。

•第五隆の号は、漢の第五倫の人となりを慕ったことから。三男だったが姉二人を入れると五番目の子であった。

****************************

箱には「介石翁畫山巒法山水妙品」、「明治丙申(1896年 明治29年)菊月(旧暦9月 長月の異称 10月、神無月の異称とも)下浣□於三松庵中 題鑑本□人□□ 押印」とあります。

賛にある「呉仲圭」は黄公望、倪瓚、王蒙と並ぶ元末四大家のひとりのことです。

****************************

呉仲圭:呉鎮。1280年8月12日(至元17年7月16日)~1354年(至正14年))。元時代の文人画家。字は仲圭、号を梅花道人(梅道人)、梅花和尚。嘉興(現在の浙江省)の魏塘鎮出身。黄公望、倪瓚、王蒙と並ぶ元末四大家の一人で、元の山水画様式を確立した。

漢詩や書にも通じたが、終生仕官せず易卜や売画をしたり、村塾を開くなどしながら終生清貧と孤高の隠遁生活を楽しんだ。巨然の点描法を学び、墨竹は文同に学んだ。明時代刊行の「梅花道人遺墨」がある。元末四大家のうち、他の3人は互いに交流したが、呉鎮との間に交流はなかったようである。池大雅など日本の文人にも影響を与えた。

代表作品は下記の作品があります。

左:洞庭漁隠 右:漁父図

****************************

本ブログに投稿されている野呂介石の作品には下記の3作品があります。詳細はそちらをご覧ください。

秋景山水図 野呂介石筆 その1 1817年

絹本水墨淡彩 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦2050*横610 画サイズ:縦1300*横465

山水図 野呂介石筆 その2

紙本水墨

画サイズ:縦290*横360

青緑山水図 野呂介石筆 その3 1817年頃

紙本着色 軸先象牙 鑑定箱

全体サイズ:縦2280*横770 画サイズ:縦1590*横620

「画は人のためでなく己の楽しみのためとし、胸中に真山水を貯えれば、自ずと手が応じるとして、写意のある画を求道した。」とありますが、我に置き換えると「骨董は人のためでなく己の楽しみのためとし、胸中に真物を貯えれば、自ずと手が応じる。」 さらには我が息子が新聞を見て突然漢字を書きだしたようなものか? 父子は似たらしい・・・