30年近く前ですが、叔父の家を訪ねた時に床の間に掛けられていた作品が酒井三良の作品でした。当時は骨董蒐集を始めたばかりで「知っている?」と叔父に聞かれても「知らないです。」と答えるしかありませんでした。

「同じ東北の出身なのにね。」と寂しそうに叔父がつぶやいたのを今でも覚えています。訪問したのが正月だったのか、お盆だったのか、今では記憶が定かでありません。

![]()

*上記写真の手前の作品は「呉州餅花手 その6 青磁白花草花花立文大盤」という珍しい作品です。

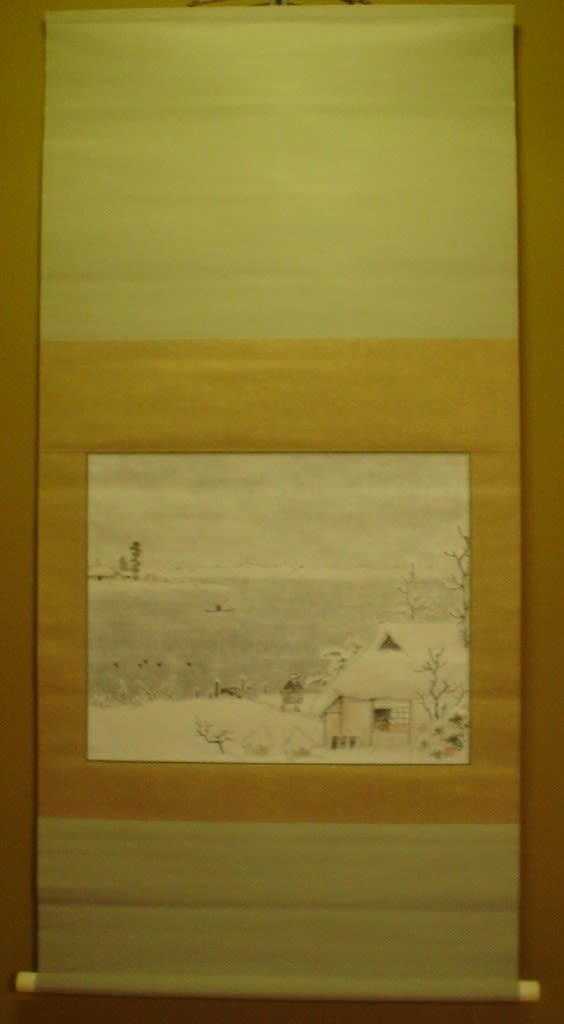

叔父に見せていただいた時の作品はおそらく冬だったら下記の作品でしょう。

湖畔の雪 酒井三良筆

和紙水墨淡彩軸装酒井澄鑑定箱

全体サイズ:横665*縦1380 画サイズ:横524*縦422

![]()

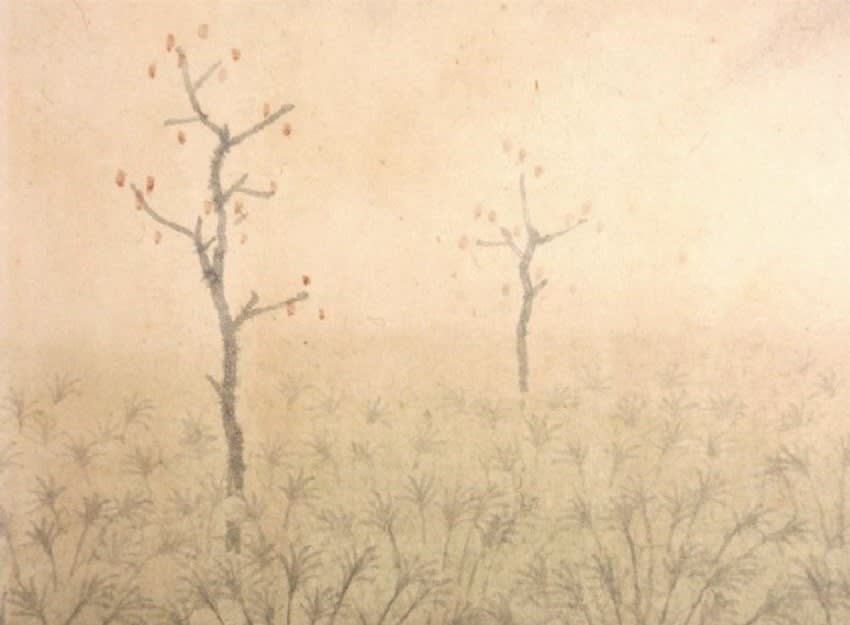

夏だったら下記の作品でしょうね。

汀 酒井三良筆

紙本水墨淡彩軸装共箱

全体サイズ:横682*縦1375 画サイズ:横533*縦430

![]()

ともかく酒井三良の作品だけでなく、叔父からいろんな作品を見せていただいて骨董については様々なことを教わりました。横山大観、片岡球子、棟方志功、浜田庄司、河井寛次郎、高村光雲・・・・云々、すべて真作。今ではすべての作品が亡き叔父のもとから雲散霧消、当方に写真が遺るのみ・・・・、寂しい限りです。

叔父との骨董蒐集談義がトラウマとなり、当方の蒐集は叔父の蒐集作品の後を追いかけているのかもしれません。本日の紹介する作品は下記の作品です。本作品はようやく叔父が蒐集した作品にレベルが追いついてきた作品かもしれません。

![]()

かや刈リ 酒井三良筆

紙本水墨額装 黄袋+タトウ 酒井澄鑑定シール

全体サイズ:横830*縦720 画サイズ:横590*縦485 F12号

![]()

昭和21年、横山大観の勧めで酒井三良は茨城県五浦の大観別荘に移り、昭和29年、東京都杉並久我山に転居するまで暮らしています。戦後、困窮した生活から徐々に安定してきた酒井三良は自然と親しんでいた経験を元に、日本の風景や四季を愛しその風景を中心に描くようになります。

![]()

自然に包まれながら生きる人々を素朴な筆致で詩情豊かに描いた画風で好まれていますが、その淡く白みを基調とした作品はどこか繊細であり、緻密な表現力で描かれる日本人の琴線に触れるような作風が特徴です。

![]()

小川芋銭、小杉放庵と共にその作風は一種独特ですが、現代の日本人には馴染みが薄いように思います。というより現代ではあまり知られていない画家、作品群ではないでしょうか? 30年前の小生のようなもの・・・。

![]()

日本の美術に対する一般人の知識、見識と言い換えてもいいでしょうが、その点は先進国の中でもかなり劣っているかもしれません。浮世絵、漆器、水墨画・・・一つでもその歴史、良さをちゃんと海外の方に説明できるのでしょうか? 海外の方のほうが数段詳しかもしれません。

![]()

自然に対する日本人の琴線とはもはや消滅しかけているのかもしれませんね。小川芋銭、小杉放庵、そして福田豊四郎、奥村厚一、田中以知庵らの近代日本画のノスタルジックな作品の良さを見直してみませんか?

![]()

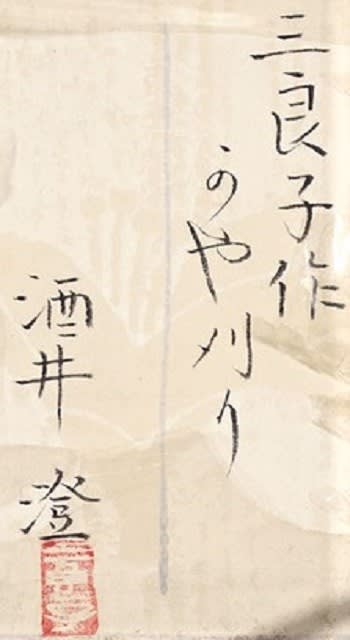

本作品は共シールや共板ではありませんが、酒井三良の奥さんの鑑定シールがあります。

![]()

![]()

当方では所蔵作品の他に叔父が酒井三良の作品を数多く所蔵していたので、その作品には奥さんの酒井澄による鑑定などが多々ありました。

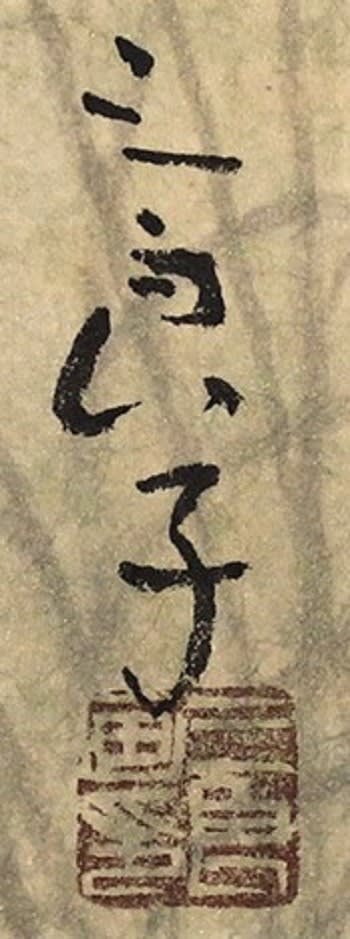

左写真が叔父が所蔵していた作品である「春暖」の落款と印章で、右写真が同じく叔父が所蔵していた「雨上がり」の鑑定の落款と印章です。共に一致しています。

このような落款と印章は真贋の二次的な根拠でありますが、ただ最低限の知識として持ち合わせている必要はあるのでしょう。叔父のおかげでいろんなことが役立っています。

![]()

![]()

当方の酒井三良の作品蒐集も一段レベルが上がってきました。意外に「忘れ去られた画家」の感があるため、入手しやすいお値段になってきているおかげもありますね。

「同じ東北の出身なのにね。」と寂しそうに叔父がつぶやいたのを今でも覚えています。訪問したのが正月だったのか、お盆だったのか、今では記憶が定かでありません。

*上記写真の手前の作品は「呉州餅花手 その6 青磁白花草花花立文大盤」という珍しい作品です。

叔父に見せていただいた時の作品はおそらく冬だったら下記の作品でしょう。

湖畔の雪 酒井三良筆

和紙水墨淡彩軸装酒井澄鑑定箱

全体サイズ:横665*縦1380 画サイズ:横524*縦422

夏だったら下記の作品でしょうね。

汀 酒井三良筆

紙本水墨淡彩軸装共箱

全体サイズ:横682*縦1375 画サイズ:横533*縦430

ともかく酒井三良の作品だけでなく、叔父からいろんな作品を見せていただいて骨董については様々なことを教わりました。横山大観、片岡球子、棟方志功、浜田庄司、河井寛次郎、高村光雲・・・・云々、すべて真作。今ではすべての作品が亡き叔父のもとから雲散霧消、当方に写真が遺るのみ・・・・、寂しい限りです。

叔父との骨董蒐集談義がトラウマとなり、当方の蒐集は叔父の蒐集作品の後を追いかけているのかもしれません。本日の紹介する作品は下記の作品です。本作品はようやく叔父が蒐集した作品にレベルが追いついてきた作品かもしれません。

かや刈リ 酒井三良筆

紙本水墨額装 黄袋+タトウ 酒井澄鑑定シール

全体サイズ:横830*縦720 画サイズ:横590*縦485 F12号

昭和21年、横山大観の勧めで酒井三良は茨城県五浦の大観別荘に移り、昭和29年、東京都杉並久我山に転居するまで暮らしています。戦後、困窮した生活から徐々に安定してきた酒井三良は自然と親しんでいた経験を元に、日本の風景や四季を愛しその風景を中心に描くようになります。

自然に包まれながら生きる人々を素朴な筆致で詩情豊かに描いた画風で好まれていますが、その淡く白みを基調とした作品はどこか繊細であり、緻密な表現力で描かれる日本人の琴線に触れるような作風が特徴です。

小川芋銭、小杉放庵と共にその作風は一種独特ですが、現代の日本人には馴染みが薄いように思います。というより現代ではあまり知られていない画家、作品群ではないでしょうか? 30年前の小生のようなもの・・・。

日本の美術に対する一般人の知識、見識と言い換えてもいいでしょうが、その点は先進国の中でもかなり劣っているかもしれません。浮世絵、漆器、水墨画・・・一つでもその歴史、良さをちゃんと海外の方に説明できるのでしょうか? 海外の方のほうが数段詳しかもしれません。

自然に対する日本人の琴線とはもはや消滅しかけているのかもしれませんね。小川芋銭、小杉放庵、そして福田豊四郎、奥村厚一、田中以知庵らの近代日本画のノスタルジックな作品の良さを見直してみませんか?

本作品は共シールや共板ではありませんが、酒井三良の奥さんの鑑定シールがあります。

当方では所蔵作品の他に叔父が酒井三良の作品を数多く所蔵していたので、その作品には奥さんの酒井澄による鑑定などが多々ありました。

左写真が叔父が所蔵していた作品である「春暖」の落款と印章で、右写真が同じく叔父が所蔵していた「雨上がり」の鑑定の落款と印章です。共に一致しています。

このような落款と印章は真贋の二次的な根拠でありますが、ただ最低限の知識として持ち合わせている必要はあるのでしょう。叔父のおかげでいろんなことが役立っています。

当方の酒井三良の作品蒐集も一段レベルが上がってきました。意外に「忘れ去られた画家」の感があるため、入手しやすいお値段になってきているおかげもありますね。