マスクは最近ようやく入手できるようになりましたが、数不足もあって、連休中は家内が家族ひとりひとりのオリジナルマスクを製作してくれました。もともと前にも作ってくれていたのですが、片付けで不要になっハンカチを利用したようです。小生のはバーバリー製・・・???

![]()

皆で写真を撮りっこ。

![]()

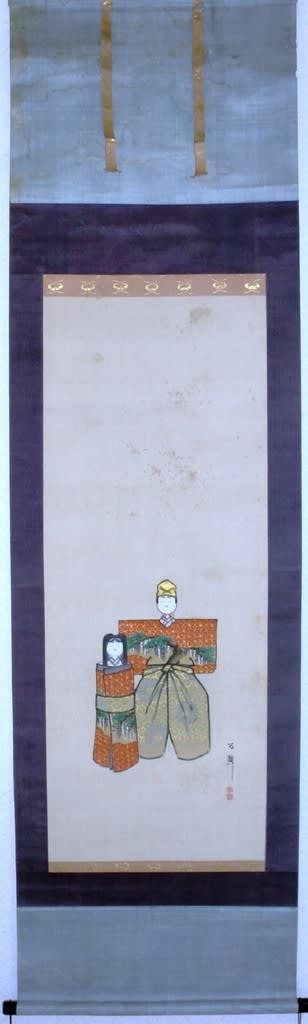

さて本日は「紙雛 伝上村松園筆」という作品の紹介です。以前に紹介した「早春花美人」(伝上村松園)や本作品のような作品を経て、真作の入手を実現するためのステップと考えています。実はこれは負け惜しみで、この程度の作品を入手するのが今の当方の実力・・・![]()

![]()

また本日の作品入手の理由は、上村松園が門下生、つまり師とした鈴木松年の若い頃に描いた「紙雛」の作品との比較ということもあります。

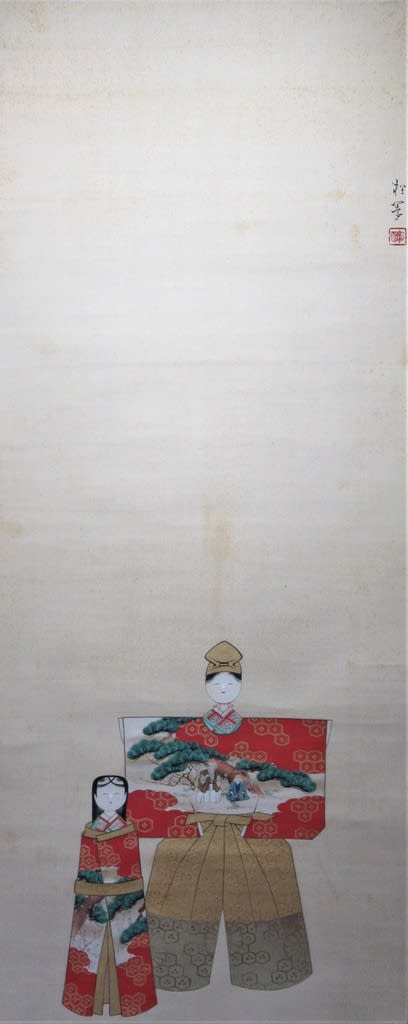

氏素性の解らぬ作品 紙雛 伝上村松園筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横485*縦1810 画サイズ:横360*縦890

![]()

![]()

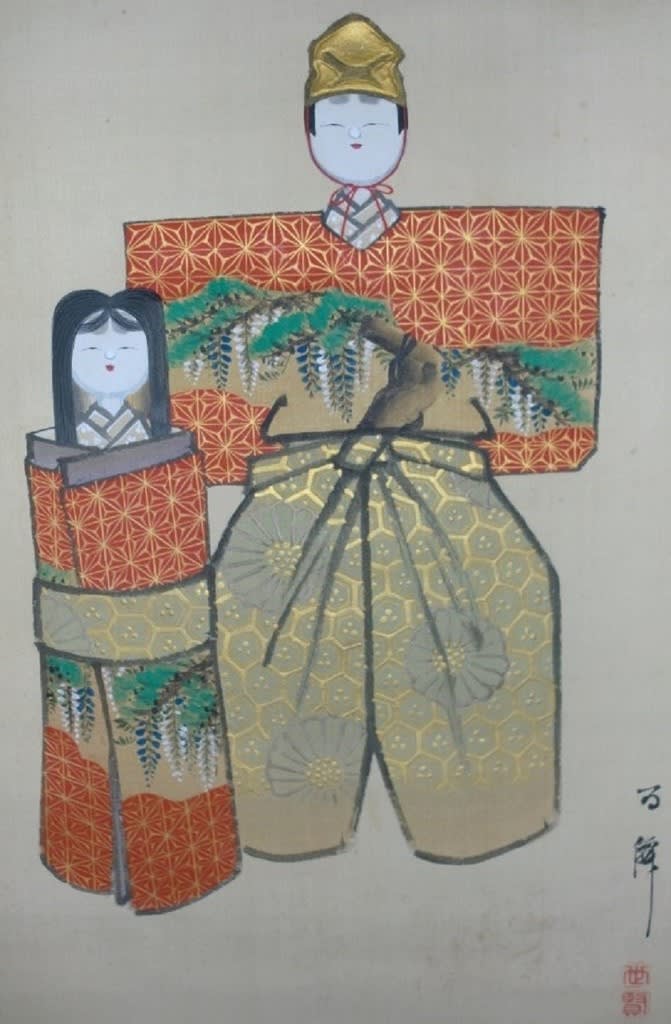

高砂の図が描かれてる部分などは細密で確かにうまい! 全体にうまく描いていますが、ただここまで極彩色で上村松園が描くであろうか? やはりあくまでも「伝」ですね。

![]()

紙雛はその言葉通り「紙で作った雛人形」のことで、祓(はらえ)の形代(かたしろ)から起こり、流し雛に用いられていましたが、やがて日常の玩具ともされるようになったそうです。

![]()

日本画家の多くが、とくに京都画家はいくつもの作品を遺している画題の作品です。

![]()

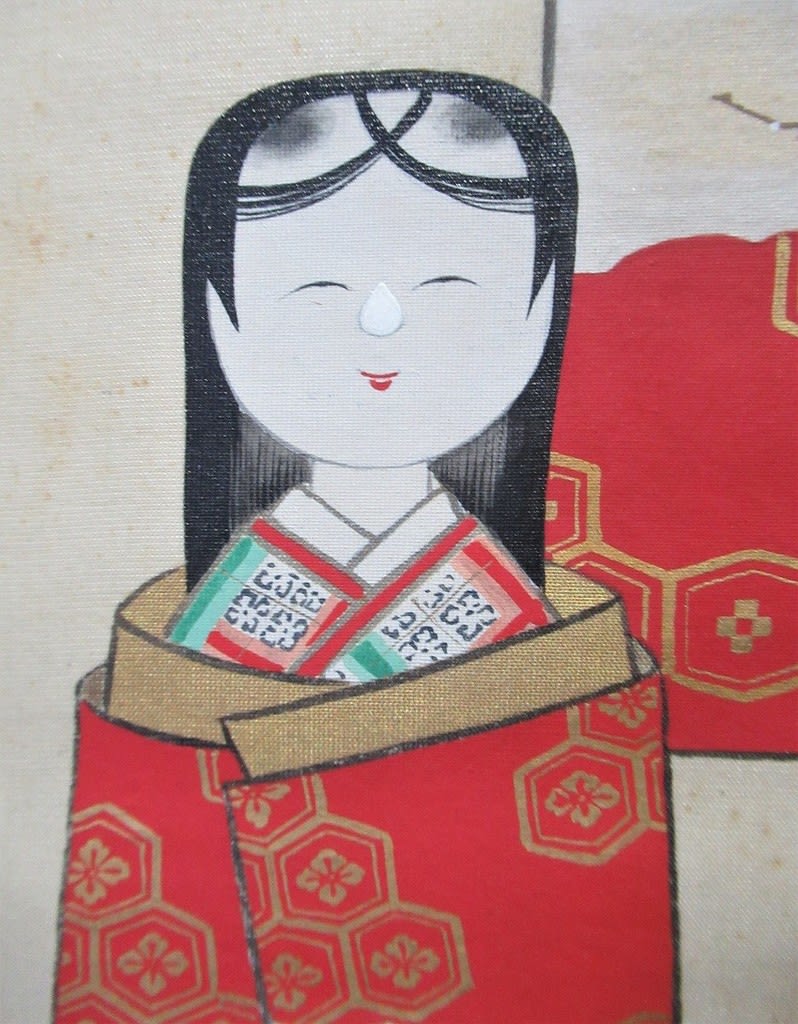

羽織には松、袴には菊というようにあしらう文様もある程度パターン化されていますが、意外に顔の表情はまちまちであるようです。

![]()

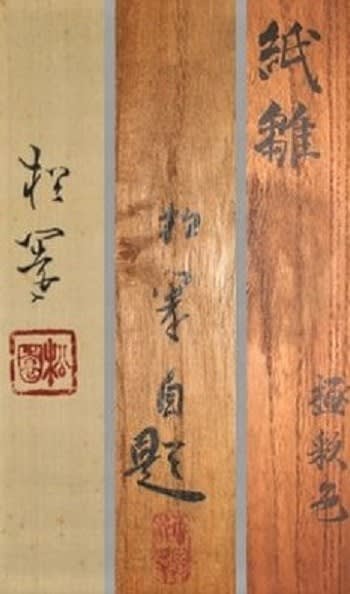

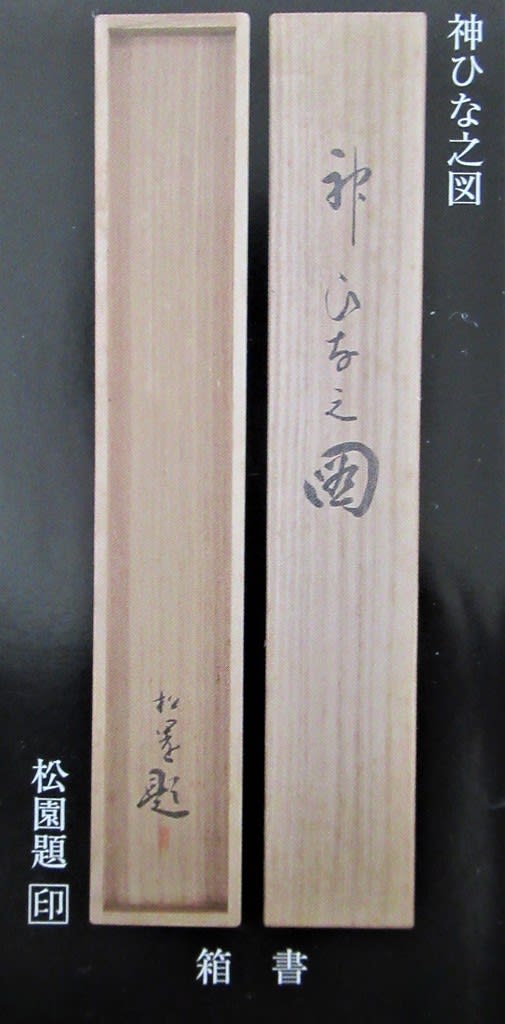

本作品は一応、共箱仕立てになっています。

![]()

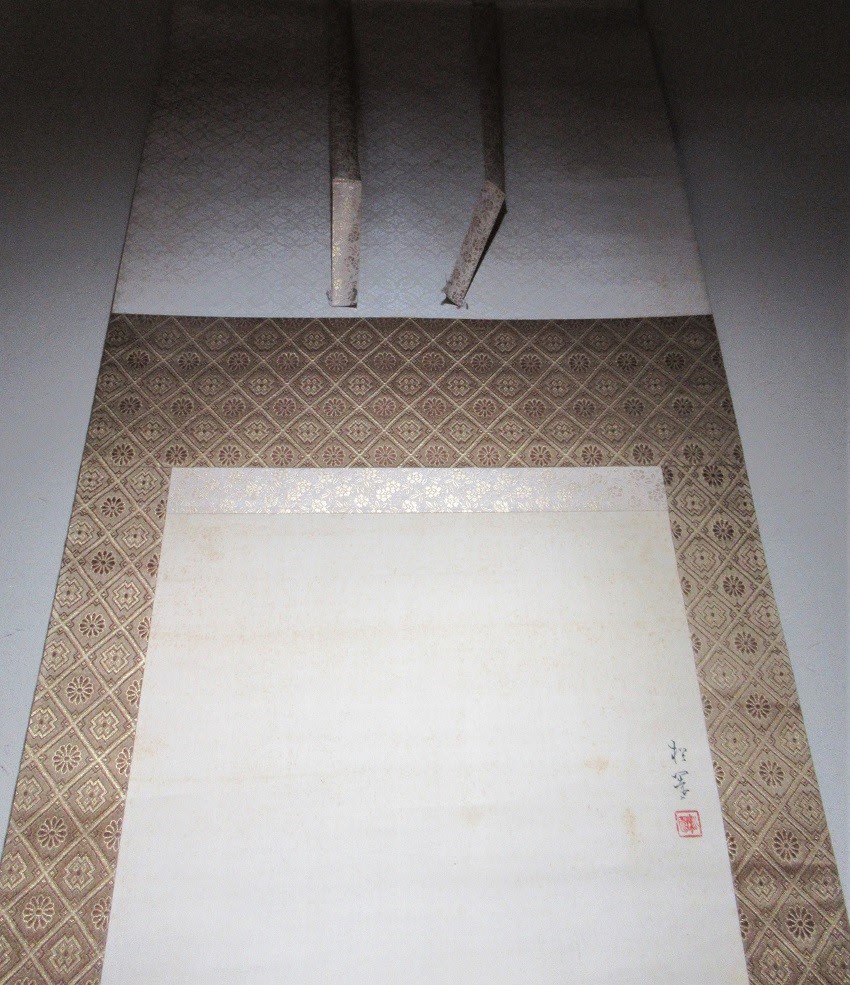

表具の状態はま~ま~かな? 真作なら染み抜きする必要があるようです。

![]()

当方には幾つかの紙雛を描いた作品が遺っていますが、上村松園が門下生となった前述の鈴木松年の作品が下記の作品です。

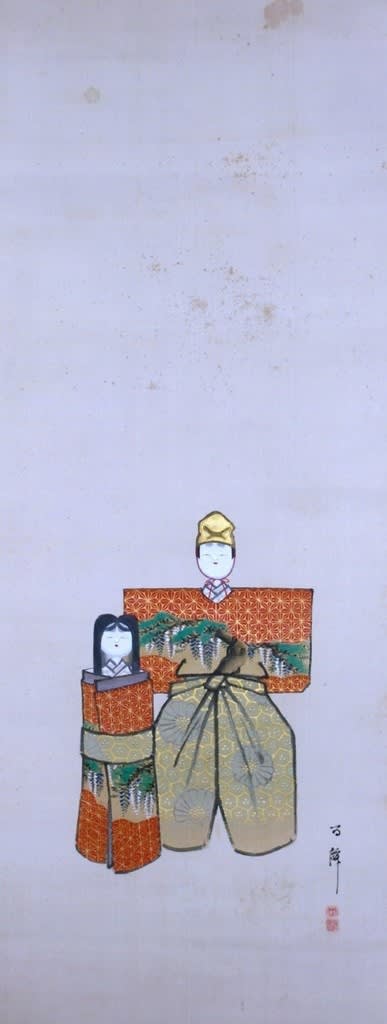

立雛図 鈴木松年筆 その4

絹本着色軸装 軸先塗 合箱入

全体サイズ:縦1885*横518 画サイズ:縦1024*横396

![]()

![]()

鈴木松年の初号は百僊(ひゃくせん)であり、32歳頃に松年に改めるため、本作品は落款が「百僊」と記されており、鈴木松年が32歳より前の作品と推察しています。

![]()

なお印章は「世」と「賢」の朱文白方印の累印であり、名の賢(一部資料では謙)を用いています。

この鈴木松年の「紙雛」の作品と本作品とを比較してみたいと考えて、本作品を入手してみました。師とする鈴木松年の若い頃の作品ですが、ある程度は共通点が見られることから、あくまでも本作品が真作なら門下生であった上村松園は何らかの影響を受けていたのかもしれません。

部分で比較してみました。上の写真が鈴木松年の「紙雛」で、下の写真が本作品です。

鈴木松年の「紙雛」

![]()

「紙雛」の描き方はある程度パターン化していますので、それほど違わず似ているのは当たり前と言えばそれまでですが・・。

本作品

![]()

ご存知のように、「上村松園の長男である上村松篁の父親は鈴木松年」と推察されています。

鈴木松年の「紙雛」

![]()

松園(本名:津禰・常子=ツネ)は日本最初の画学校に12歳で入学しますが、内弟子で修行する道を選び、翌年画学校を退学して、鈴木松年に師事し、彼女は腕をあげ「松園」の号を与えられます。

本作品

![]()

その後、松園は幾度となく師を変え、20歳からは確かに竹内栖鳳に師事をしています。しかし、松年との繋がりは保たれていました。27歳の時(1902年頃 鈴木松年54歳頃)に妊娠しましたが、先方に家庭があるため松園は多くを語っていません。

鈴木松年の「紙雛」

![]()

彼女は未婚の母の道を選び、世間の冷たい視線に耐えながら長男松篁を出産し、松篁も長じて、日本画家になり文化勲章を受章しています。

本作品

![]()

上村松園の厳しい生き方を垣間見るような逸話ですね。

鈴木松年の「紙雛」

![]()

あくまでも上村松園の長男松篁の父親は鈴木松年というのは推察のようです。

本作品

![]()

![]()

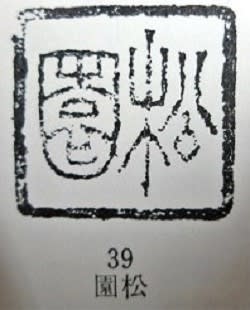

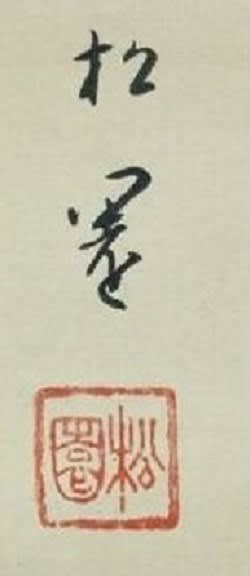

作品中の印章の検証は下記のとおりです。

左が本作品、中央が文献資料、右が「早春花美人」(伝上村松園) 似ていますが実は印章の大きさが違います。さてどれがどう違うかは御推察ください。当方の判断ではいずれも「氏素性の解らぬ作品」(贋作)と判断しています。

印章は印影だけの違いだけではなく、大きさが一致することももちろん肝要です。印影集では贋作に模写されることを嫌って、縮尺を変えて印影を掲載していることもありますね。

![]()

![]()

![]()

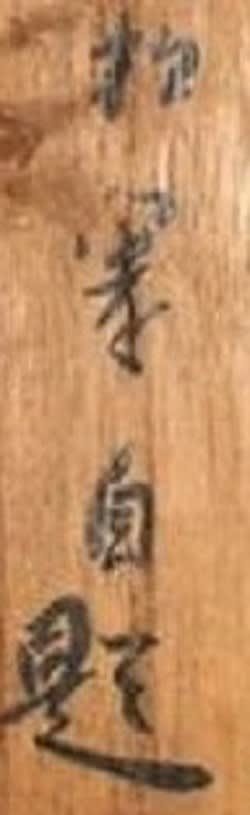

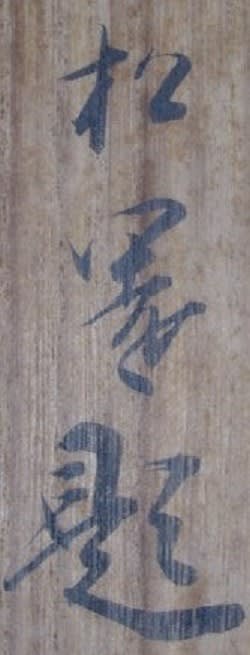

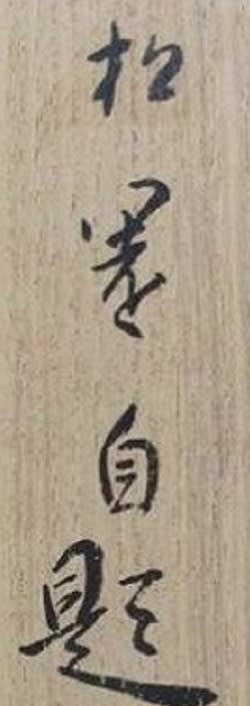

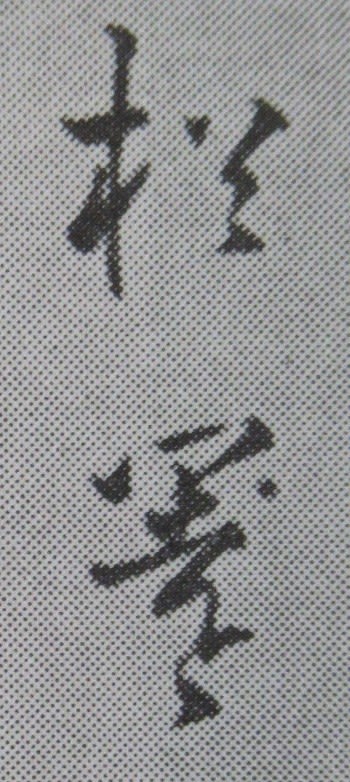

箱書きの検証は下記のとおりです。

左が本作品、中央が真作「清少納言」、右が「早春花美人」(伝上村松園)

箱書の印章は朱文白楕円印「松園常子」? (前述の写真)

この印章は確認できていません。「松園」と「常子」を同一印章内にあるのはやはりおかしい?ので違うかもしれませんね。また「自題」も見かけたことはありませんね。通常は単に「松園題」ですが・・。

![]()

![]()

![]()

本作品の落款は独特の書体をしていますが、似ている書体の資料との比較は下記の通りです。右が文献資料の書体ですが、この書体は1907年頃の作品の書体です。

![]()

![]()

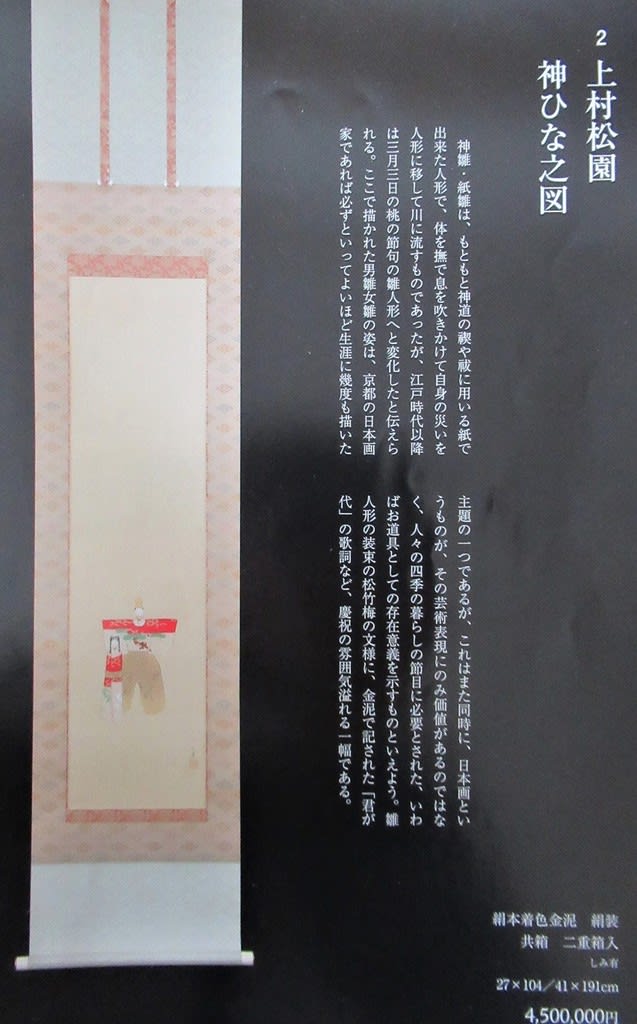

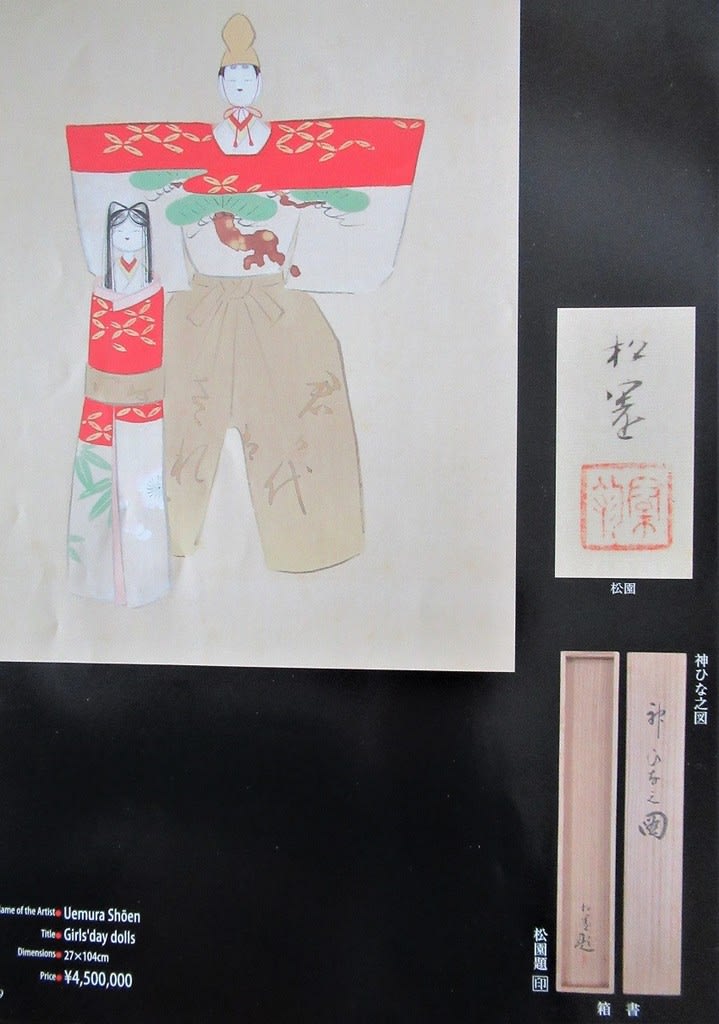

さて多くの画家が「紙雛図」を描いていますが、むろん上村松園も例外ではないようです。

思文閣墨蹟資料目録に作品が掲載されています。

参考作品

紙ひな之図

思文閣墨蹟資料 第455号 作品NO2

![]()

この参考作品は本作品が真作?だとすると、参考作品は時代的には後の作品でしょう。

![]()

![]()

![]()

本作品は「真作否かはむろん論外の範疇の作品」であることをご了解ください。

皆で写真を撮りっこ。

さて本日は「紙雛 伝上村松園筆」という作品の紹介です。以前に紹介した「早春花美人」(伝上村松園)や本作品のような作品を経て、真作の入手を実現するためのステップと考えています。実はこれは負け惜しみで、この程度の作品を入手するのが今の当方の実力・・・

また本日の作品入手の理由は、上村松園が門下生、つまり師とした鈴木松年の若い頃に描いた「紙雛」の作品との比較ということもあります。

氏素性の解らぬ作品 紙雛 伝上村松園筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横485*縦1810 画サイズ:横360*縦890

高砂の図が描かれてる部分などは細密で確かにうまい! 全体にうまく描いていますが、ただここまで極彩色で上村松園が描くであろうか? やはりあくまでも「伝」ですね。

紙雛はその言葉通り「紙で作った雛人形」のことで、祓(はらえ)の形代(かたしろ)から起こり、流し雛に用いられていましたが、やがて日常の玩具ともされるようになったそうです。

日本画家の多くが、とくに京都画家はいくつもの作品を遺している画題の作品です。

羽織には松、袴には菊というようにあしらう文様もある程度パターン化されていますが、意外に顔の表情はまちまちであるようです。

本作品は一応、共箱仕立てになっています。

表具の状態はま~ま~かな? 真作なら染み抜きする必要があるようです。

当方には幾つかの紙雛を描いた作品が遺っていますが、上村松園が門下生となった前述の鈴木松年の作品が下記の作品です。

立雛図 鈴木松年筆 その4

絹本着色軸装 軸先塗 合箱入

全体サイズ:縦1885*横518 画サイズ:縦1024*横396

鈴木松年の初号は百僊(ひゃくせん)であり、32歳頃に松年に改めるため、本作品は落款が「百僊」と記されており、鈴木松年が32歳より前の作品と推察しています。

なお印章は「世」と「賢」の朱文白方印の累印であり、名の賢(一部資料では謙)を用いています。

この鈴木松年の「紙雛」の作品と本作品とを比較してみたいと考えて、本作品を入手してみました。師とする鈴木松年の若い頃の作品ですが、ある程度は共通点が見られることから、あくまでも本作品が真作なら門下生であった上村松園は何らかの影響を受けていたのかもしれません。

部分で比較してみました。上の写真が鈴木松年の「紙雛」で、下の写真が本作品です。

鈴木松年の「紙雛」

「紙雛」の描き方はある程度パターン化していますので、それほど違わず似ているのは当たり前と言えばそれまでですが・・。

本作品

ご存知のように、「上村松園の長男である上村松篁の父親は鈴木松年」と推察されています。

鈴木松年の「紙雛」

松園(本名:津禰・常子=ツネ)は日本最初の画学校に12歳で入学しますが、内弟子で修行する道を選び、翌年画学校を退学して、鈴木松年に師事し、彼女は腕をあげ「松園」の号を与えられます。

本作品

その後、松園は幾度となく師を変え、20歳からは確かに竹内栖鳳に師事をしています。しかし、松年との繋がりは保たれていました。27歳の時(1902年頃 鈴木松年54歳頃)に妊娠しましたが、先方に家庭があるため松園は多くを語っていません。

鈴木松年の「紙雛」

彼女は未婚の母の道を選び、世間の冷たい視線に耐えながら長男松篁を出産し、松篁も長じて、日本画家になり文化勲章を受章しています。

本作品

上村松園の厳しい生き方を垣間見るような逸話ですね。

鈴木松年の「紙雛」

あくまでも上村松園の長男松篁の父親は鈴木松年というのは推察のようです。

本作品

作品中の印章の検証は下記のとおりです。

左が本作品、中央が文献資料、右が「早春花美人」(伝上村松園) 似ていますが実は印章の大きさが違います。さてどれがどう違うかは御推察ください。当方の判断ではいずれも「氏素性の解らぬ作品」(贋作)と判断しています。

印章は印影だけの違いだけではなく、大きさが一致することももちろん肝要です。印影集では贋作に模写されることを嫌って、縮尺を変えて印影を掲載していることもありますね。

箱書きの検証は下記のとおりです。

左が本作品、中央が真作「清少納言」、右が「早春花美人」(伝上村松園)

箱書の印章は朱文白楕円印「松園常子」? (前述の写真)

この印章は確認できていません。「松園」と「常子」を同一印章内にあるのはやはりおかしい?ので違うかもしれませんね。また「自題」も見かけたことはありませんね。通常は単に「松園題」ですが・・。

本作品の落款は独特の書体をしていますが、似ている書体の資料との比較は下記の通りです。右が文献資料の書体ですが、この書体は1907年頃の作品の書体です。

さて多くの画家が「紙雛図」を描いていますが、むろん上村松園も例外ではないようです。

思文閣墨蹟資料目録に作品が掲載されています。

参考作品

紙ひな之図

思文閣墨蹟資料 第455号 作品NO2

この参考作品は本作品が真作?だとすると、参考作品は時代的には後の作品でしょう。

本作品は「真作否かはむろん論外の範疇の作品」であることをご了解ください。