小学校は休校で、期間中は息子と四六時中、一緒にいることになりました。おもちゃ遊びに飽きてくると、既成のおもちゃ遊びでないことが多くなります。今回は、小生の蒐集作品を送ってくる段ボールを使って道路を作る羽目に・・・。「もっと面白く!」と息子はどうもこの道路のデザインが気に入らないらしい![]()

当方は家内共々、手づくりを重視する傾向があります。

![]()

さて本ブログで紹介されている作品で難しいのが釧雲泉の作品。良いものと悪いものと打率は5割かな? 厳密にいうともっと低いかもしれません。「厳密」というのは真贋相半ばという作品がどうしても多いからです。「真贋相半ば」という作品は基本的にNG・・。

*最近当方で投稿した「秋渓覚句」という作品と同図の作品がインターネットオークションに真作とされて出品されていましたが、出品された作品は模写作品だと判断しています。ほとんど構図と出来は怖いほど真作と見分けがつかない・・・。

本作品は約款に「癸亥」とあり、真作なら享和3年(1803年)と判断されることから参考作品として入手した作品です。

贋作考 享和夏景山水図 伝釧雲泉筆 享和3年

本水墨淡彩 軸先木製 渡辺華石鑑定箱 帝国書画交換所真蹟保証書在中

全体サイズ:縦2220*横665 画サイズ:縦1380*横520

![]()

![]()

寛政時代の荒々しい奔放な構図から文化時代のどっしりとした構図の作品への移行した頃の作風の時代ですが、さて本作はどうでしょうか? このような作品を「透明感のある作品」と称するなら、釧雲泉の作品には真新しいようなに感じる、透明感のある作品がときおり見かけます。

![]()

作品上部の出来はよさそうだが・・。

![]()

下部の作品の出来はつまらない・・??。

![]()

う~ん![]()

![]()

やはりすとんとは腹に収まらない。

![]()

こういう時はほどんど駄目、贋作。

![]()

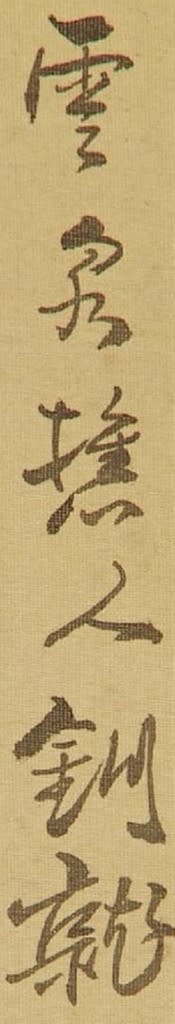

賛には「癸亥(みずのとい)新春十一日 雲泉樵人釧就 押印」とあり、真作なら享和3年(1803年)釧雲泉が43歳の時の作品と推察されます。

![]()

![]()

![]()

年号約款が明確な同年の作では下記の作品が本ブログにて紹介されています。この作品は真作と判断しています。

秋渓蕭散 釧雲泉筆 享和3年(1803年)

水墨金地紙本 「まくり」→「額装 タトウ」に改装

画サイズ:縦220*横370*2枚

![]()

賛には「秋渓蕭(ものさびしい)散」とあり、さらに癸亥(みずのとい)重陽写寫干波懐楼 雲泉樵人就 押印」とあり、享和3年(1803年)の作であり、釧雲泉が43歳の時の作品と推察しています。

享和2年(1802年)には江戸に下向し湯島天神の裏門付近に居住しており、儒学者の亀田鵬斎、海保青陵や篆刻家の稲毛屋山、漢詩人の菊池五山、書家の巻菱湖など多くの文人墨客と交わり、この頃に結婚したと推測されています。

![]()

本作品には「帝国書画交換所 真蹟保証書」なるものが在中していますが、このようなものはまったくあてになりませんね。

![]()

また渡邊華石の鑑定箱書ですが、箱書きがたとえ本物であっても、作品が真作か否かにはあまりあてにはなりませんね。市場には「渡邊華石の鑑定箱書」なりものがたくさんありますね。「渡邊華石の鑑定箱書」は本物でも、作品は偽物というのは多いです。

![]()

![]()

![]()

よく見るとよいと思った款記の書体も稚拙かな。むろん印章もダメ。

このような作品を参考作品としてでも、入手しているようならまだまだ道は遠い。ま~、だから面白いのさ!!と開き直り。おもちゃは既成品だけじゃつまらない、「ばったもん」で遊ぶのさ。

「ばったもん」とは・・・。下記の記事があります。

****************************************

バッタもん:「正規の流通ルートで仕入れたものではない正規品」あるいは「偽物の商品」のこと。 元来「バッタもん」には「偽物の商品」という意味は無かった。 商品自体は正規品であるが、期限切れもしくは期限切れ間近の商品、使用に支障はないが包装の外観が劣化したB級品や棚崩れ品、企業倒産により流れる倒産品など、正規の流通ルートでは売りさばきにくい商品が多く、格安で売られることが多い。主に近畿地方で言われる。関西以外の地方ではバッタ品と言う。この場合の「もん」とは「物」(もの、物品)のことを指す。 販売者、製造者が安売りを意図して特別な販売方法を取る場合は「バッタもん」とは呼ばない。特別な日だけに放出する「クリアランスセール」、「バーゲン」や別の場所や通販で販売する「アウトレット」などと呼ばれる。 現在では、「偽物の商品」も「バッタもん」と呼ばれる。 なお、近畿地方では「偽物の商品」を「パチもん」、あるいは「パッチもん」(一部主婦層では「イミテーション」)とも呼ぶ。

もともとは、古道具などを売買する商人の隠語だったといわれる。「バッタ」の語源はいくつかの説がある。

1.不況などでバタバタと倒産した商店の物品を、一括で大量に安く買う業者を「バッタ屋」といい、その商品を売ることから「バッタもん」と言うようになった。

2.バナナ売りなどの露天商が、ハリセンで商板(棚)を「バシバシ」と叩く擬音から。

3.道端で拾ってきたような物を売ることから。

4.場当たり的に手に入れた物を売る事から。

5.バタバタと勢いよく落ちる様子を「バッタ」、「ばったり」といい、その擬態語から。

6.戦後、昆虫のバッタの様にあちこちに店を移転する、もしくは商品を他の店へ次々と移動させる様から、倒産品等を扱うお店を「バッタ屋」と呼び、そのお店が扱う商品だから「バッタもん」と呼ぶ。

****************************************

今回の一番の勉強は「ばったもん」かも・・。

当方は家内共々、手づくりを重視する傾向があります。

さて本ブログで紹介されている作品で難しいのが釧雲泉の作品。良いものと悪いものと打率は5割かな? 厳密にいうともっと低いかもしれません。「厳密」というのは真贋相半ばという作品がどうしても多いからです。「真贋相半ば」という作品は基本的にNG・・。

*最近当方で投稿した「秋渓覚句」という作品と同図の作品がインターネットオークションに真作とされて出品されていましたが、出品された作品は模写作品だと判断しています。ほとんど構図と出来は怖いほど真作と見分けがつかない・・・。

本作品は約款に「癸亥」とあり、真作なら享和3年(1803年)と判断されることから参考作品として入手した作品です。

贋作考 享和夏景山水図 伝釧雲泉筆 享和3年

本水墨淡彩 軸先木製 渡辺華石鑑定箱 帝国書画交換所真蹟保証書在中

全体サイズ:縦2220*横665 画サイズ:縦1380*横520

寛政時代の荒々しい奔放な構図から文化時代のどっしりとした構図の作品への移行した頃の作風の時代ですが、さて本作はどうでしょうか? このような作品を「透明感のある作品」と称するなら、釧雲泉の作品には真新しいようなに感じる、透明感のある作品がときおり見かけます。

作品上部の出来はよさそうだが・・。

下部の作品の出来はつまらない・・??。

う~ん

やはりすとんとは腹に収まらない。

こういう時はほどんど駄目、贋作。

賛には「癸亥(みずのとい)新春十一日 雲泉樵人釧就 押印」とあり、真作なら享和3年(1803年)釧雲泉が43歳の時の作品と推察されます。

年号約款が明確な同年の作では下記の作品が本ブログにて紹介されています。この作品は真作と判断しています。

秋渓蕭散 釧雲泉筆 享和3年(1803年)

水墨金地紙本 「まくり」→「額装 タトウ」に改装

画サイズ:縦220*横370*2枚

賛には「秋渓蕭(ものさびしい)散」とあり、さらに癸亥(みずのとい)重陽写寫干波懐楼 雲泉樵人就 押印」とあり、享和3年(1803年)の作であり、釧雲泉が43歳の時の作品と推察しています。

享和2年(1802年)には江戸に下向し湯島天神の裏門付近に居住しており、儒学者の亀田鵬斎、海保青陵や篆刻家の稲毛屋山、漢詩人の菊池五山、書家の巻菱湖など多くの文人墨客と交わり、この頃に結婚したと推測されています。

本作品には「帝国書画交換所 真蹟保証書」なるものが在中していますが、このようなものはまったくあてになりませんね。

また渡邊華石の鑑定箱書ですが、箱書きがたとえ本物であっても、作品が真作か否かにはあまりあてにはなりませんね。市場には「渡邊華石の鑑定箱書」なりものがたくさんありますね。「渡邊華石の鑑定箱書」は本物でも、作品は偽物というのは多いです。

よく見るとよいと思った款記の書体も稚拙かな。むろん印章もダメ。

このような作品を参考作品としてでも、入手しているようならまだまだ道は遠い。ま~、だから面白いのさ!!と開き直り。おもちゃは既成品だけじゃつまらない、「ばったもん」で遊ぶのさ。

「ばったもん」とは・・・。下記の記事があります。

****************************************

バッタもん:「正規の流通ルートで仕入れたものではない正規品」あるいは「偽物の商品」のこと。 元来「バッタもん」には「偽物の商品」という意味は無かった。 商品自体は正規品であるが、期限切れもしくは期限切れ間近の商品、使用に支障はないが包装の外観が劣化したB級品や棚崩れ品、企業倒産により流れる倒産品など、正規の流通ルートでは売りさばきにくい商品が多く、格安で売られることが多い。主に近畿地方で言われる。関西以外の地方ではバッタ品と言う。この場合の「もん」とは「物」(もの、物品)のことを指す。 販売者、製造者が安売りを意図して特別な販売方法を取る場合は「バッタもん」とは呼ばない。特別な日だけに放出する「クリアランスセール」、「バーゲン」や別の場所や通販で販売する「アウトレット」などと呼ばれる。 現在では、「偽物の商品」も「バッタもん」と呼ばれる。 なお、近畿地方では「偽物の商品」を「パチもん」、あるいは「パッチもん」(一部主婦層では「イミテーション」)とも呼ぶ。

もともとは、古道具などを売買する商人の隠語だったといわれる。「バッタ」の語源はいくつかの説がある。

1.不況などでバタバタと倒産した商店の物品を、一括で大量に安く買う業者を「バッタ屋」といい、その商品を売ることから「バッタもん」と言うようになった。

2.バナナ売りなどの露天商が、ハリセンで商板(棚)を「バシバシ」と叩く擬音から。

3.道端で拾ってきたような物を売ることから。

4.場当たり的に手に入れた物を売る事から。

5.バタバタと勢いよく落ちる様子を「バッタ」、「ばったり」といい、その擬態語から。

6.戦後、昆虫のバッタの様にあちこちに店を移転する、もしくは商品を他の店へ次々と移動させる様から、倒産品等を扱うお店を「バッタ屋」と呼び、そのお店が扱う商品だから「バッタもん」と呼ぶ。

****************************************

今回の一番の勉強は「ばったもん」かも・・。