息子が小生の執務室をレゴで作りたいというので、写真を撮ってきて見せたら、家内と二人でその写真を再現したらしい。帰宅すると「見て! 見て!!」と・・・・。なるほど即興のわりによくできている。

![]()

さて終活に向けて「要る作品と要らない作品」、「修理すべき作品と修理不要と判断する作品」などと整理をすすめていくと要らないと判断していた作品の中に「おっ」と思う作品が遺っていることがあります。

![]()

本日の作品は贋作と判断して放っておいた作品で、本ブログにも投稿していなかった作品と思われます。

何しろ掛け軸だけで当方で扱った作品数は1500作品近くありますので、何を投稿したかさえよく覚えていない状態です。

![]()

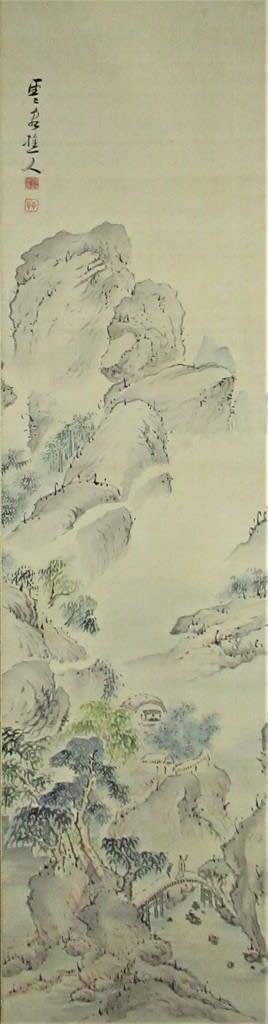

浅絳山水訪友之図 釧雲泉筆? 文化2年(1805年)頃

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2155*横410 画サイズ:縦1058*横275

![]()

![]()

寛政年間の頃の釧雲泉の作品の構図の大胆さ、そして文化年間の重々しさとは作風が違います。

![]()

絹本に描いた作品も珍しいということ、なにより違和感の一番は透明感のある近代風の色彩の趣に違和感があるととらえる人も多いかもしれません。

![]()

寛政の初期の頃の作品には透明感のある作品が多々ありますが、この落款の書体はすでに文化年間にさしかかる頃のものです。

![]()

軸の誂えはいいものです。軸部分の重み・・・、これはいつもそうですが、この重みはなんの根拠もなく真作にしかないものです。改装したものと推定されますが、贋作にはない表装の良さで、おそらく前の所蔵者は真作と判断していたのでしょう。

![]()

真作ならまだ江戸に居た頃、なにかいいことが釧雲泉にあったのかもしれません。

![]()

この頃の釧雲泉の来歴を紐解くと

享和年間

享和元年(1801年)、蒹葭堂を訪ねる。その後京都に赴き、享和2年(1802年)には江戸に下向し湯島天神の裏門付近に居住。儒学者の亀田鵬斎、海保青陵や篆刻家の稲毛屋山、漢詩人の菊池五山、書家の巻菱湖など多くの文人墨客と交わる。この頃に結婚したと推測される。

文化年間

文化3年4月(1806年)46歳の頃、大窪詩仏とともに信越に赴く。高崎から安中を抜け碓氷峠を越えて信濃入りし、信濃川を下って越後の柏崎に至る。その途次各地で画の依頼を受けて制作をしている。詩仏は引き返したが、雲泉は旅を続け三条で秋を過ごした。その後一旦、江戸に帰り、妻子を連れて越後三条に移住し、南画の普及に尽くす。この間越後の各地を遍歴し石川侃斎、上田坦山、倉石米山、倉石乾山、行田八海などの門弟を育てている。文化5年(1808年)には燕の素封家の神保家に滞在し画作している。

*本作品が真作なら享和年間から文化年間にかけて江戸に在住していた頃の作となります。

![]()

多くの文人墨客と交わった心境を表現し、友人を訪ねた、もしくは友人が訪ねてきたことを描いたのかもしれません。

![]()

落款の書体は享保年間から文化年間初めの頃に一致します。印章は朱文白方印の「仲孚」は問題ありません。白文朱方印の「釧就之印」は見慣れた印章とは違うものです。

![]()

![]()

作風の軽さ(透明さ)と印章のひとつの違いで真作とは認めず破棄しようとしていた作品ですが、当方では保管すべき作品(保留作品)に分類し直しました。捨てきれない作品が多いとさっぱり終活にならないですね。終活はままならぬもの・・・![]() レゴのごとく部品があると好きな時に再現できるもののほうがいいいかも・・・。

レゴのごとく部品があると好きな時に再現できるもののほうがいいいかも・・・。

さて終活に向けて「要る作品と要らない作品」、「修理すべき作品と修理不要と判断する作品」などと整理をすすめていくと要らないと判断していた作品の中に「おっ」と思う作品が遺っていることがあります。

本日の作品は贋作と判断して放っておいた作品で、本ブログにも投稿していなかった作品と思われます。

何しろ掛け軸だけで当方で扱った作品数は1500作品近くありますので、何を投稿したかさえよく覚えていない状態です。

浅絳山水訪友之図 釧雲泉筆? 文化2年(1805年)頃

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2155*横410 画サイズ:縦1058*横275

寛政年間の頃の釧雲泉の作品の構図の大胆さ、そして文化年間の重々しさとは作風が違います。

絹本に描いた作品も珍しいということ、なにより違和感の一番は透明感のある近代風の色彩の趣に違和感があるととらえる人も多いかもしれません。

寛政の初期の頃の作品には透明感のある作品が多々ありますが、この落款の書体はすでに文化年間にさしかかる頃のものです。

軸の誂えはいいものです。軸部分の重み・・・、これはいつもそうですが、この重みはなんの根拠もなく真作にしかないものです。改装したものと推定されますが、贋作にはない表装の良さで、おそらく前の所蔵者は真作と判断していたのでしょう。

真作ならまだ江戸に居た頃、なにかいいことが釧雲泉にあったのかもしれません。

この頃の釧雲泉の来歴を紐解くと

享和年間

享和元年(1801年)、蒹葭堂を訪ねる。その後京都に赴き、享和2年(1802年)には江戸に下向し湯島天神の裏門付近に居住。儒学者の亀田鵬斎、海保青陵や篆刻家の稲毛屋山、漢詩人の菊池五山、書家の巻菱湖など多くの文人墨客と交わる。この頃に結婚したと推測される。

文化年間

文化3年4月(1806年)46歳の頃、大窪詩仏とともに信越に赴く。高崎から安中を抜け碓氷峠を越えて信濃入りし、信濃川を下って越後の柏崎に至る。その途次各地で画の依頼を受けて制作をしている。詩仏は引き返したが、雲泉は旅を続け三条で秋を過ごした。その後一旦、江戸に帰り、妻子を連れて越後三条に移住し、南画の普及に尽くす。この間越後の各地を遍歴し石川侃斎、上田坦山、倉石米山、倉石乾山、行田八海などの門弟を育てている。文化5年(1808年)には燕の素封家の神保家に滞在し画作している。

*本作品が真作なら享和年間から文化年間にかけて江戸に在住していた頃の作となります。

多くの文人墨客と交わった心境を表現し、友人を訪ねた、もしくは友人が訪ねてきたことを描いたのかもしれません。

落款の書体は享保年間から文化年間初めの頃に一致します。印章は朱文白方印の「仲孚」は問題ありません。白文朱方印の「釧就之印」は見慣れた印章とは違うものです。

作風の軽さ(透明さ)と印章のひとつの違いで真作とは認めず破棄しようとしていた作品ですが、当方では保管すべき作品(保留作品)に分類し直しました。捨てきれない作品が多いとさっぱり終活にならないですね。終活はままならぬもの・・・

レゴのごとく部品があると好きな時に再現できるもののほうがいいいかも・・・。

レゴのごとく部品があると好きな時に再現できるもののほうがいいいかも・・・。